如今,37年过去了,回想当初来陕北时的情景,于广云绝然不会想到,自己的一生会在这里度过……

到延安去,一个遥不可及的愿望瞬间梦想成真

1969年1月18日,在于广云所在学校的音乐池里,全校师生都在听一位来自延安地区黄陵县建庄公社的西安知青作报告。延安本来就是于广云一直想去的地方,而那位知青在报告里描述自己插队的地方是“棒打孢子瓢舀鱼,野鸡飞到饭锅里”,如此神奇而美丽的地方,深深打动了于广云。听完报告刚一出来,于广云就和两年前曾约好一起去延安串联的几个同窗好友,找老师报了名,要夫延安插队。

回到家里,于广云跟家人说要去延安插队,已经跟老师报过名了。当时他的4个哥哥都已工作,退休在家的父亲因中风后遗症半身不遂。于是,大哥很婉转地跟他说:你能不能再考虑一下,你看我们工作都忙,六弟还小,父亲没人照顾不行……

于广云不等哥哥说完,就反驳道:毛主席号召的,你敢反对。

第二天,于广云没有跟任何人说,就拿了家里的户口本去朝阳大街派出所办了手续。当天,学校里报名插队的大红名单就贴了出来。于广云在那些一张挨一张的名单里很容易就找到了自己的名字,但反复找过好几遍,却没有看到前一天和自己商量好要一起去延安的另外3个好友的名字。

就这样。于广云与他的13个校友一起被分到黄陵县康崖底乡平天村。

在村里刚一安顿好,他们就跑出去玩儿,看什么都新鲜。跑到结着冰、落着雪的河里时,他们并不知道这条河叫沮河,只觉得这里的环境真是好,空气清冽新鲜干净得跟洗肺一样。沿河道跑到没结冰的河段,看到河水清湛宁静地流着时,就一边脱了衣服下河去洗澡,一边后悔没带鱼竿来。跑到麦场上,惊飞雪地里一群一群的麻雀时,又后悔怎么没带鸟网来。大家就商量,回去赶快给家写信,让家里给寄鱼竿和鸟网来。

半年左右的时间就这样过去了。冰消雪融,农村的活路渐渐开了,国家配给知青每人一个半人的口粮供应也停止了。队上给知青立了一个集体户口,开始给他们派工,跟社员一样挣工分,分口粮。

后来,国家给知青的安家费拨下来,平天村的知青自己动手,建起了六孔崭新的挂面砖窑,知青们欢欢喜喜地搬了进去。

这下完了,没事了,别说丫的自己走不了,恐怕连根儿都留下了

1972年,是知青的第一次大招工,于广云和另一个叫张哲红的知青因为跟人打架,在县监所关了几个月,失去了这次招工的机会,而平天村17个知膏一下子走了14个,偌大的知青院突然之间就变得冷冷清清。除了于广云和张哲红,还有一个女知青,因为当时偷跑回北京不在队上,也没赶上这次招工。

后来,回北京的那个女生回来呆了一段时间,她嫌一个人住在窑洞里害怕,就叫了村里刚从公社中学毕业回来的一个叫刘百琴的女孩子来作伴。刘百琴每天吃过晚饭就到知青院来,他们4个人一起打扑克牌、聊天、唱歌,日子也渐渐欢乐起来。

但是,没过多久,那个女知青又回北京去了,从此再没回来,知青院里就剩下于广云和张哲红两个人。

1973年招工的时候,他们又去公社报名,但是,还是因为那次打架被拘的经历,他们被挡在了招工大门之外。

很灰心的时候,于广云跑回了北京。在北京一年多,于广云没事可干,街道革委会的老太太们又几乎天天来撵,说:怎么还不走啊,准备在这儿凉水沏茶,跟我们泡上了;还是点煤油灯点惯了,跟我们这儿耗上了?

日子久了,自己心烦,家里人也心烦,于广云又回到队上。这时,张哲红正为失恋苦恼着,在邻村插队的女友回北京了,张哲红回不去,选择了分手。那时,他俩在一起,一边喝酒,一边苦着脸自己调侃自己,说:咱俩算是完了,别说丫的走不了,恐怕连根儿都留下了。

一句酒话,没想到竟成了真的。

刘百琴在陪伴那位女知青的时候,就与于广云彼此间有了好印象和一些说不清的牵挂,只是没有明白说过什么,但是,于广云回北京期间,他们彼此通过信,回到村里,隔三差五总要找借口见到对方。刘百琴也经常抽空过来帮他们做做饭、洗洗衣服、整理整理屋子什么的。渐渐地,于广云对这个言语不多、干活麻利、性格温顺的当地姑娘,生出一种难以割舍的依恋。

1974年,于广云被抽到公社基建连,在相隔不远的长祥村附近钻隧道,修水渠。因为和刘百琴短暂的分离,于广云开始体会到一种强烈的思念,每天下工以后,不管多累多晚,忍不住总想往回跑,但是,跑回去了,又因为太晚,没有借口去她家找她,就拽起张哲红陪他喝酒,喝迷糊了,倒头睡一觉,第二天一大早又赶回工地去。

那时,他知道自己恐怕是舍不掉她了,也开始认真思考自己未来的生活。他变得不再像人们以往熟悉的那个“猴儿”了,不那么没心没肺一天到晚乐呵呵,闷着头只是干活。

在基建连,他彻底扑下身子踏下心老老实实干了一年活儿,并且决定留下来。

1975年回到村里时,队上改选干部,于广云当选村革委会副主任兼生产队长,主管生产和政治夜校。

也是这一年,他和张哲红在知青院里给自己布置了一间新房,将刘百琴娶了过来。

1976年,儿子出生在知青院里,是当年17个住在这里的北京知青中留下来的惟一的第二代

1976年7月下旬的一天,于广云收到一封哥哥写来的家信,信上说,父亲6月6日去世,怕他大老远赶不回来,就没通知他,现在后事已经办妥,让他安心工作和生活,不要操心家里。

拿着信,于广云勉强安顿了手头的事情,沿着村道盲目地朝村外荒野处走去,任凭眼泪哗哗地往下流。离开家来这里时,已经68岁的老父亲瘫痪在床,7年里,他没有在父亲床前端水送药,没有帮父亲做过任何事情。他不知道父亲的眼睛是怎样合上的,他只知道隔了一个多月,对着这封家信,他仍然感觉到一种无法呼吸的心痛,想要对着山野大声嚎叫。

又过了一个多月,于广云遇到了自己生命中的另一件大事。

那是9月13日,毛主席逝世的第四天。当时各队上都搭了灵棚,开追悼会。他正在灵堂前忙碌着,主持队上的追悼会,有人跑来悄悄叫他,说嫂子要生了,赶快回去一下。

于广云的儿子出生了,是当年17个住在这里的北京知青中,留下来的惟一的第二代。他给儿子取名叫于歌,歌声的歌。儿子的到来,是他生命里的欢歌。

这一年招工,最后陪伴于广云的张哲红也走了,招到西安交大后勤部。但是于广云没走,因为他不想走了,根本没去报名。

继续在队上当了两年队长后,1978年,国家再次落实知青政策,于广云被招进县轻工局,转了城镇户口,干部身份,月工资18元。

但是,上班第一天,他就去找局长问:系统内还有没有挣钱多点的单位,18块钱我养不住家,还不如回队上去。局长说:有,机砖厂挣钱多,一个月37块4毛钱,但是苦重,是工人身份。他说:好,我就去机砖厂。第二天,于广云就把手续办到机砖厂。在那里他一干就是8年。

像当地所有这种被叫做“一头沉”的家庭结构一样,于广云每天早晨骑自行车赶去城里上班,晚上下班又骑回家,来回几十里地,他从来不曾觉得累。

同时招进机砖厂的还有4个知青,两人搭班看一台机器。于广云从一开始就当班长,此后年年当选先进。于广云说,那会儿干活从不惜力,真是拼命干,出砖的时候,砖窑里热得像烤炉,大家都光着身子。虽然活苦,但能挣钱就行。到后来,于广云一个月能挣到七八十块钱,这在当时可算是相当高的工资了。家里还有地,妻子在家带孩子、种地,又不用买粮食蔬菜,小日子过得滋滋润润的。

1985年,于广云当选机砖厂厂长,第二年调离。

结婚10年,他和妻子第一次意见分歧:他想养鳖,妻子想当工人

1986年,因为大部分集体企业不景气,国家再次出台对知青的优惠政策,由地方协调调入全民所有制企业,同时解决属农业户口的知青家属问题,给予农转非和安排工作。

当时,于广云的调动和妻子刘百琴的招工方向都是黄陵县店头酒厂,在这件事上,夫妻俩的意见曾一度产生分歧。

那时,于广云一家已经从知青院里搬了出来,他在村里给自己修了四间平房,有一个宽敞的庭院。离开砖厂时,于广云已萌生回家下海搞副业的想法,想在自己的大院子里挖一个池塘养鳖,五百只鳖苗都联系好了。

但是,妻子向往当工人。他试图说服妻子,说:当工人有什么好啊,真不如当农民,农民还有土地、有生产资料,工人到头来什么也没有。

但是妻子听不进去,就觉得当工人比当农民好。看着从不固执己见的妻子,第一次那么坚持自己的立场,他心软了。他了解从小在农村长大的妻子,对城镇生活,对不同于农村的另一种生活方式,怀抱着极其强烈的向往。他让了步,放弃了回家搞养殖的想法,和妻子双双进了店头酒厂。他们的家也从村子里搬了出来,迁入厂家属院的平房里。

进厂以后,妻子的工资是每月三十多元钱,自己是五十多元,俩人加一起,跟他之前在砖厂时一个人的工资差不多,不过在当时,也过得去了。

日子就这样在安稳平淡中过了12年。到1998年,酒厂因为改股份制停产了,工人发不下来工资,于广云和妻子双双下岗,生活一下子陷入窘境。

当时与于广云类似情况的知青不在少数,所以,国家再次对留在地方的知青中的下岗工人采取优抚政策,由当地政府协调,调入财政拨款的企事业单位。于广云在这一年调入县图书馆,月薪1000多元。考虑到他路途遥远,上下班不方便,加之临近退休,新单位的领导没有给他安排岗位,让他在家好好休息。于广云开始心里有些不踏实,觉得不干活拿薪水,总有些过意不去,向单位申请过几次,说无论什么岗位都可以,哪怕帮单位打扫卫生呢。领导说:老于你就安心呆着吧,那点工资,天天来回跑,

光你摩托车烧油就差不多了,还要养家呢,再说单位人超编,也不好安排。

经历过起伏与跌宕,他说,家人平安健康就是最大的福气

现在,于广云一家祖孙三代五口人,依旧住在酒厂家属院那间里外两套间带过厅的平房里。女儿于春燕财经学校毕业后在杨凌找到工作,1997年结婚。1998 年,于广云夫妇抱上了外孙。

儿子于歌早在1989年落实政策时,户口就迁回北京,落在弟弟家里,户籍就在于广云当年办下乡手续的朝阳派出所。

于歌告诉记者,他当时就不愿意迁自己的户口,小时候跟爸爸回过北京,住在奶奶家里,与堂兄弟们在一起,总感觉拘束和别扭,也没有多少感情。但是,父母亲还是坚持迁了他的户口过去,现在还挂在那里,但他是不可能去了。

于歌初中毕业就不读书了,他说他不爱念书,当时父亲给他报了北京一家烹饪学校,他回去跟奶奶住在一起。学校毕业后,在几家餐厅打工,又给二伯看了一段时间门市,断断续续在北京呆了4年时间。2003年回到黄陵,父亲给他开了一家小餐厅,经营了一年左右,不挣钱,关掉了。同年7月,跟后子坪村女孩李海霞结婚。现在,儿子已经10个月。于歌现在当地一家煤矿工作,他觉得工作虽然有些辛苦,但生活还算安稳,他不打算再回北京去,也不认为户口留在北京对自己有什么好处,而且,儿子的户口现在还没有报,不知道该报在黄陵还是北京。

但于广云的想法不同,他说自己是不可能再回北京了,儿子看样子也很难适应在北京的生活,但孙子不同,他希望孙子将来学习好,能考到北京去。

于广云说,1992年,他曾最后一次作过回北京的努力,那时,母亲还在世,已经80多岁,仍在牵挂他一家。他托哥哥们帮他联系单位办调动。二哥跟北京市燃气公司施工队队长关系好,说好调到他们施工队。商调函都已经发过了,回去办手续的时候,二哥和二嫂邀请了那个队长到家里做客。突然,二嫂说她的表不见了,样子很着急。那个队长说,嫂子的表没丢别处去,就这屋里找。说这话时,他很有意味地看了于广云一眼。于广云已经多少年不发的火性,突然就忍不住往头顶上冒,他转身进厨房抡了一把菜刀出来,指着队长说:丫的我今天砍死你,我这辈子没给我妈挣到一点好处,老了老了跑回来给我妈挣人骂来了!

哥哥和嫂嫂死拽活拽阻止了他。但是,调动肯定是告吹了。

那次,他怀着一种极度的悲愤回到黄陵,掐灭了回北京的最后一线希望。1993年,母亲去世以后,于广云对北京再也没有什么牵挂了。

今年3月,于广云和儿子回了趟北京,母亲住着的那间平房归在于歌名下,因为要拆迁,哥哥打来电话说,政府给兑现了十几万元的拆迁费,让他回去办一下手续。

于广云说,现在他再没有别的什么愿望了,只希望自己一家人平平安安,健健康康就好。然后,他想用兑现回来的这些钱,把平天村自己的院子修缮一下,和妻子搬回去住。现在住的房子留给儿子。

于广云还有一个愿望,就是想把那六孔知青窑从队里买过来,修葺好,留个纪念。

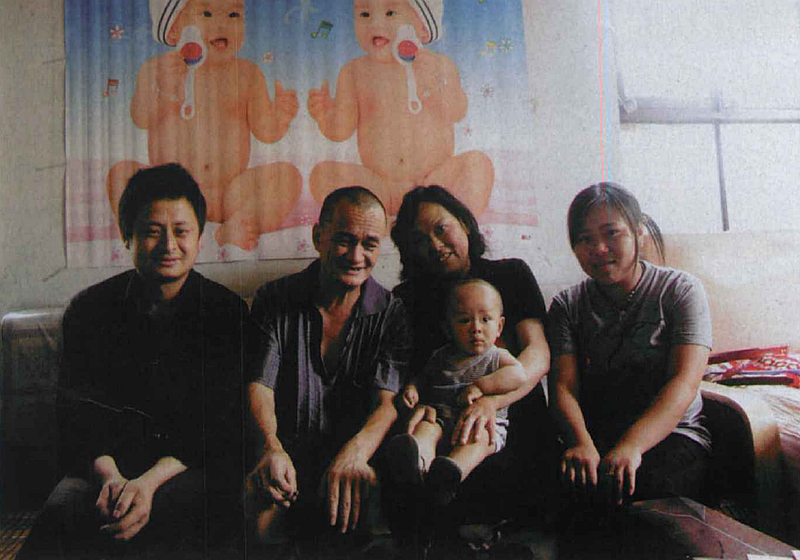

于广云一家

原载《新西部》2006年第八期

胡香更多作品

世说文丛总索引