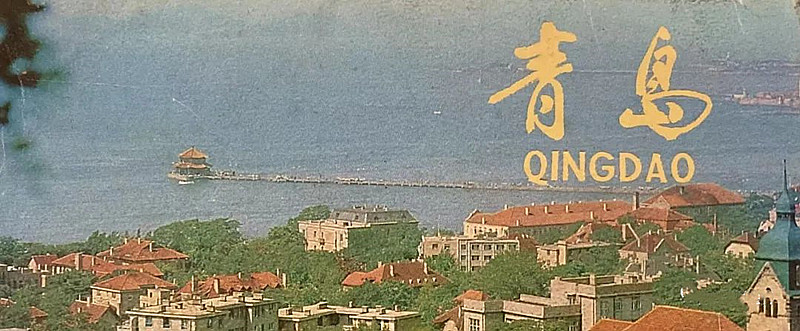

1982年5月,由山东人民出版社出版、山东省新华书店发行、青岛印刷厂制版印刷的一套《青岛》明信片问世。包括封面在内的十二张照片,是岛城经典的地标场景。其中有一枚“青岛观象山晚霞”的画面,它视角独特、色调柔美,给人以沉静温馨的感受。

其实对观象山一点儿都不陌生,因为家就在山脚的西南一隅。而与观象山最亲密的接触,还是抗震救灾的年代。那时,观象山周围的居民以院落为单位,搭起帐篷作临时居所。几十户人家住在靠近山顶的坡地,不远处是每天的午后一点钟放飞气象气球的地方。不知是谁领导、谁组织、谁协调、谁分配,总之各家各户都有一席之地。记不得那段时间,工厂是否停工、商场是否停摆、学校是否停课。但有了在观象山驻留玩耍的时机,也便留下对观象山的美好印记。

明信片远景的最左端是半球状的天文观测台,“穹台窥象”是青岛胜景之一。右边的七层石头楼是德占时期的老建筑,距今已有百十年的历史。观象山可观察天象,然而何时会发生地震则无以预测先知。

有一天,帐篷内疯传下午有地震。中午时分,烈日当空。帐篷内外,静悄悄的。孩子们的淘气与调皮,在任何时候都具有某种天性。几个比我稍大的小伙伴,憋不住在帐篷内的守候,硬是鼓动着到外面探探。不知怎么突破了防线,瞬间蹿了出去。阳光下的漫山遍野,依旧静谧、不见人迹,好像整个世界的凝固正等待那个不确定的一刻。可眼巴巴盼了一下午,终究无果,随之警报解除。

银灰半球的天文台是封闭的。旁边有间小平房,则是众人探险的去处。还有山巅之下的一处碉堡,进进出出、好不热闹,体验在电影中演绎的激烈战斗。进入东边的大门口,走过一排百叶箱,可以窜到巍峨的石头观象台的楼里。当然,也要设法突破士兵把守的关口。对着像玩具风车一样的监测风向还是风速的转轮,在熟视无睹中却从未设想它的确切名称和功能机理。

观象山西南侧的出入口,有两墩带字儿的门柱。拾阶而下的三岔口,是观象一路由东及西的下坡以及通向望火楼的小上坡。层次分明的几排建筑,在明信片上看得异常清晰。邻居家的几扇窗户和屋顶,在画面中还能分辨出来。平原路、黄岛路、安徽路的脉络,从不同形态的墙体和屋面中,也能与固有的记忆达成共识。

明信片的中景,是安徽路与德县路拐角的人民医院。这里是1907年竣工启用的福柏医院的南侧外围。1978年建成的六层门诊大楼,让原来在芝罘路拐角的看病场所转到这座规规矩矩、方方正正的楼里。从新楼的二层通道走到病房楼的院子里,再从原来门诊对面的大门出去,往往带有走了后门的捷径快感。当然,现在它已是口腔医院的所在地。

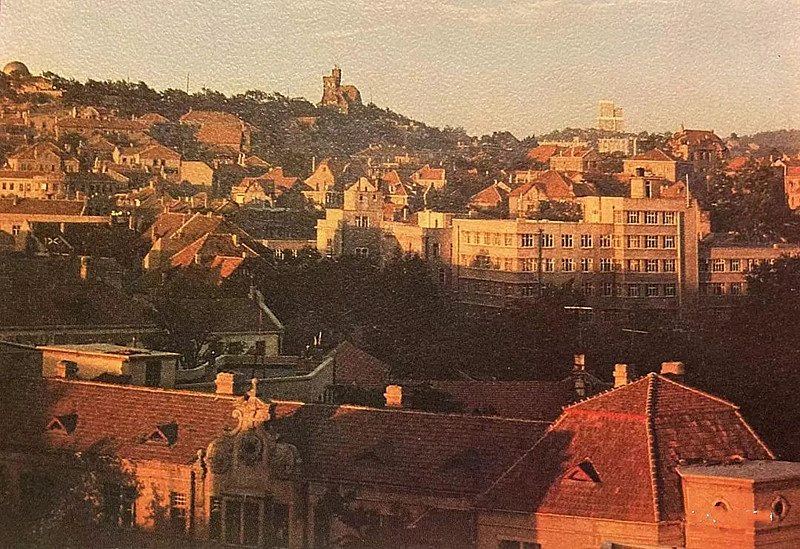

2020年12月25日的场景 王青荣 摄

晚霞中的观象山之图,尚能远远望见浅绿色调的伏龙山山头建筑。不过最前排的红瓦建筑体,在落日余晖的明暗遮罩下,一时没能搞清它到底是哪里。当求助家住附近的青荣兄时,他一眼认出这是曲阜路与浙江路交界的圣言会会馆旧址。

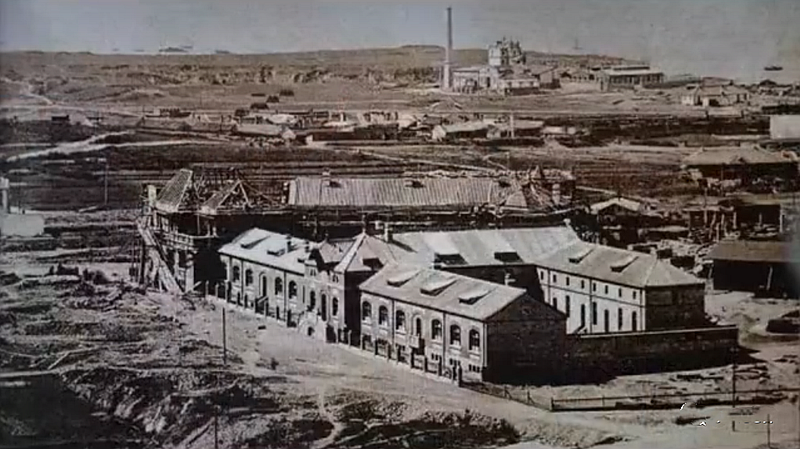

1902年前后的曲阜路影像 网络图片

昔日的塔楼与今日仍有差异 网络图片

这一宁静温暖的画面,勾起那年在观象山的山顶,也是在落日之前,山上的高音喇叭里传出平缓肃穆而又庄严浑厚的滚动新闻。那个不断重复的时间点“零时十分”,遂成为长久记忆里的刻骨铭心。

时空穿越,天地感应。在心灵的碰撞之下,是自然吻合的象与山的一个完美组合。

2022.12.28

张勇更多作品

世说文丛总索引