然而,真是这样吗?

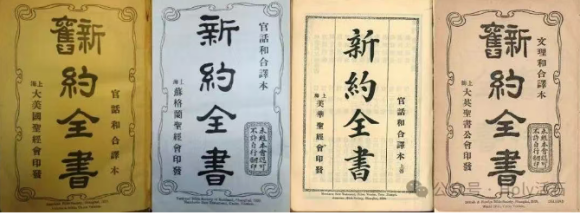

圣经成书的一千多年以来有无数版本,就是现当代,也有原文、原注版、和合本、深文理和合本、英文达秘本、英王钦定本等多个版本。各个版本之间,虽然基本意思是相同的,但语句和词汇上还是有明显的不同。之所以有不同的版本,应该是译者或整理者,对原版圣经的理解不同所致。即便是百年来在华语区盛行不衰的和合本,其早期形成过程,也是充满了思辨、反复修改的(详见下文)。而且,一些语句被译成中文,与英文版也是存有一定的差异的。例如,《使徒信经》中有一句“the third day,He rose from the dead.”这句话的意思是,耶稣被钉于十字架后第三天从死里复活,但在国内教会看到的文本却都是“第三天从死人里复活”,英文版并没有“从死人里”的语句。

今年1月,我曾在微信朋友圈高调宣示,“这几天开始背诵经文,这样背经文不是为了自夸,而是为了要将经文给活出来,使人们可以透过你而看到Jesus。当我们被怀疑与忧郁困住的时候,我们所藏于心中之GOD的真理,就是确切稳固的锚,使我们得以在风暴中屹立不摇。先从诗篇开始吧!看我能背多少。求神给我智慧。”

时间过去了近四个月,背诵得怎样了呢?讲真,不太容易!目前为止,只背过了诗篇119章的1-12节。进展缓慢,而且并不像前几年背诵《主祷文》和《使徒信经》那样流利,那样无意识地脱口而出。究其原因,主要是因为记忆力不断衰退,大体意思记住了,但个别词语还是会疏漏。

同时,背诵的过程中也注意到中英文版本语义上微小的差异。

例如诗篇 119:12——

和合本:耶和华啊,你是应当称颂的!求你将你的律例教训我!

原注版:耶和华啊,你是当受颂赞的;求你将你的律例教训我。

深文理和合本:耶和华欤、尔宜颂美、以尔典章训我兮

英文达秘本:Blessed art thou, Jehovah! teach me thy statutes.

英王钦定本:Blessed art thou, O LORD: teach me thy statutes.

原文:希伯来语无法显示

你看,和合本和原注版,第二句就有微小的不同。而深文理和合本与前两个版本的不同就太大了,当然文白两种文本本身就不可比。

而英文的两个版本之间也有微小的不同,当然 Jehovah和LORD在语义上并无区别。

Blessed art thou, Jehovah! 英文达秘本省略了呼格标记“O”(啊),语气更直接,可能反映对神名的亲密呼唤(类似诗篇中诗人直呼神名的场景,如诗 18:3)。

英王钦定本Blessed art thou, O LORD,加入“O”,是英语中传统的呼格形式(vocative),表达对神的尊崇与祷告的正式性(类似诗 104:1)。在语气上,从英文表面上看,似乎没有中文和合本和原注版第三句中“求你”的意思。Blessed art thou, O LORD,属于早期现代英语(如英王钦定版KJV用词)。这里的blessed以-ed结尾,是古英语和中古英语中常见的被动分词形式作形容词的用法,表示“被赐福的、蒙福的”。这种结构在现代英语中已较少见,但在宗教文本、诗歌或固定表达中保留。Blessed在这里是形容词性,描述主语thou(你,指上帝)的状态,意为“你是蒙受祝福的”。现代英语中更常用“bless”的主动形式(如God bless you),但古英语常用分词形式表状态。当然,和合本将此节译为“耶和华啊,你是应当称颂的!求你将你的律例教训我。”既保留了神名“耶和华”(音译自 YHWH)又通过“啊”表达呼格,平衡了直译与传统。

两者的差异主要源于对神名 יהוה 的翻译传统,而非文本本质区别。无论使用“Jehovah”还是“LORD”,经文的核心仍是:在颂赞中寻求神的教导,反映诗篇作者对神话语的委身(参诗 119:105)。

中文两个版本与英文存在不同的原因,主要是语言本身的差异,中文和合本(1919年)采用文言白话过渡风格,用"教训"体现学生对师尊的敬畏;英文KJV(1611年)的"teach"更贴近现代英语的通用语义。中文强调人对神的敬拜姿态,英文更直接陈述神与律法的关系。

希伯来原文的关键词בָּרוּךְ (baruch)是 "被称颂的"或"蒙福的",英文"blessed"更贴近原文的字面意思,中文则转化为主观宣告("应当称颂")。

原文חֻקֶּיךָ (chuqeka)指神的"律例"(decrees/statutes),即神立定的永恒法则,从语义上,中英文一致,虽然字面有微小差别。

由此可见,不同版本之间存在差异是客观的,并不是一个字不能改。

事实上,和合本形成的过程,就是一个大量修改的过程。

王宣忱从登州文会馆毕业后,就参与了他的老师狄考文博士主持的《新旧约全书》官话和合译本的翻译修订工作。因他来自山东内地农村,熟悉底层人民的语言,拥有丰富的乡土语言积累,而狄考文所倡导的新的译文要求通俗易懂,字词要适宜口语朗读,语句要简洁不绕口,力求平民化,避免洋化、书卷气,当时全国基督敎联合会互选英美敎士多人组成译经委员会,王宣忱作为狄考文博士的助手参与了译经的全过程,当时译经委员会分为白话文、浅文理和深文理三组,各组成员独自翻译经文,然后,在数个夏季,云集烟台东山安歇楼,“各抒所见互资考証时而和乐可亲时而争挚纷纭时而拍案大叫负气四散少焉含笑以归从头商量每定一稿恒滔滔雄辩数日不决终以西敎士为主体但求原文之苟同难计文字之工拙”,从这段话里可见当时译经的过程,非常严谨,且学术气氛浓厚,为求最佳译文,中外译者们或经常吵得不可开交,甚至“拍案大叫负气四散”,或滔滔不绝数日,字斟句酌,终于形成流传百余年,脍炙人口,使用者逾亿,今日教众每日须臾不可或缺的精神食粮——官话和合本。其中特别值得指出的是,这个版本形成于白话文经由近代汉语向现代汉语过渡的历史时期,很多当时的词语,在今天各教会的证道、信众每日的诵读中仍在频繁使用,例如,“世代”“果效”“交通”“加增”“手式”“合式”等,在现代汉语并不使用或含义用法不同,却也为今天的信众丝滑使用,毫无违和感,成为辨别是否信徒的明显标志,这不能不说是一个奇迹。

1907年,中文和合本(Chinese Union Version,CUV)新约圣经出版,1919年4月22日,和合本旧约圣经出版,从此成为华人教会的权威译本。和合本圣经忠于原文,旧约译自 Masoretic Text(马所拉希伯来文本),新约大部分译自当时最新的 Westcott and Hort 希腊文底本,少部分译自Textus Receptus 底本。因此,和合本圣经并非译自英文,与英文圣经只有翻译风格的不同,并无权威性的区别。

1908年,狄考文博士去世,王宣忱受任齐鲁大学教授,也中止了圣经翻译。事实上,在参与狄考文主持的译经工作时,王宣忱对传教士翻译的《圣经》译文并不满意,亦不满足于中国学者在翻译过程中的从属角色。他希望将来能以一己之力,译成文字更为流畅、更符合普通信众阅读习惯的圣经。这个“更为流畅、更符合普通信众阅读习惯”的过程,就是一个在尊重原文,基本语义和神学核心不变前提下不断修改,不断完善的过程。他于1930-1933年独自翻译的《新约全书》虽然没有和合本那样有影响,也在圣经研究领域有一席之地。

微言大义,在中文里是指包含在精微语言里的深刻的道理。圣经不同版本的细微差别,并不影响其神圣性和权威性。