想写宋老师的念头有好长时间了,可是始终没有下笔,这次的拖沓和懒惰无关,而是感觉有点力不从心,就像一个庄稼人要写一篇研究地球物理的文章,知道自己的地在哪,不知道地球在哪,好不容易找着地球了,又忘了自己在哪,好在种地也与地球物理有点关系,那就不揣浅陋,试说一二了。

我得知宋文京是从书法开始的。那好像是1993年的一天,位于胶州路的东方贸易大厦举办了一次青岛书画家作品展卖活动,(那时的人还是很幸福的,购买书画大多是因为喜欢,而不是像现在人玩点什么先要算一下回报率,头脑那点内存全让一台运算器给占满了)在那里,我见到一幅与过去常见的青岛书家风格不同的书法,初看清秀挺拔,细品韵味悠长,书法的落款为宋文京,一个并不熟悉的名字,我找到工作人员,想要买下这幅作品,却被告知已经被人预定了,尽管没有买到作品,但却牢牢记住了这个名字。

我认识宋文京是在书店里。书画展卖后不久的一天,在菏泽路的汉京书店里,一位仪表堂堂的购书者引起了我的注意,他好像正在和旁边的人议论一本书,旁征博引,侃侃而谈,让我旁听得都忘了选书。等到他带着采购的厚厚一大摞书离去之后,我悄悄地问书店的王先生,刚才的那个人是谁,老王告诉我,“他叫宋文京。”

再次和宋文京见面是在民盟书画研究会的讲座上,那天讲座的主题是书法漫谈,几十位老先生的热情和讲课者的睿智在那一时刻完美交融,不时有人提出问题,不时有会心的笑声,书法在那一刻走下圣坛,变得更可爱了,我也感到前所未有地轻松,精心炮制出两个问题,希望引起讲课老师的注意,当然,主讲人就是宋文京。从那之后,我们成了好朋友。

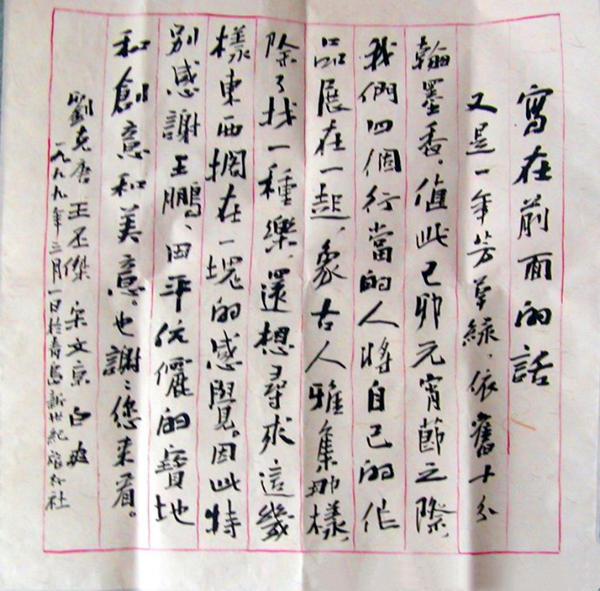

宋文京书于青岛新世纪旅行社

曾经见过一张宋文京的名片,在名字下面,印着“藏书、读书、写书、评书、书法”一排文字,(确切字眼忘记了,大概意思是这样)清楚地表明了主人的生活状态和生活态度。

想了解宋文京,先了解他的藏书和读书应该是一个捷径。

有关读书的好处前人已经说过一万遍了,大家都理解和支持读书,但要藏书却不那么容易。如果家中殷实,手中闲钱花不了还好说,可假若家中还有房贷要还、孩子学费要交、物业费、水电费、油盐酱醋都要花钱,那就不太好办了;再说,买点适合自己专业、和谋生敛财有关的书也说得过去,偏偏要买一大堆和自己的专业无关、和谋生敛财相差老远的书,问题就有点严重了;还有,就算你有个藏书的爱好,也可以理解,藏上个几百本、几千本也就罢了,可要弄上个几万册,堆得家里橱满墙满,连走路都困难,那是一般人难以做到的。这些问题文京应该都会遇到,但不知他有什么招数,始终保持着较高的藏书增长率,其种类从哲学到文学到科学,从艺术到方术到技术、作者从老庄到黑格尔到王小波,从齐白石到霍金到韩寒,每次到他家或是他的工作室,我都会在心里说,这是一个精神的宝藏。

藏书家有多种,其中重藏而不重读的为数不少,他们藏书的一个主要目的是体会那坐拥书城的感觉,而宋文京和大多数藏书者不同,他的藏书目的只有一个指向——阅读,每天不停地阅读,他奉行的是“新三上主义”——枕上、厕上、车上,阅读几乎涵盖除了吃饭睡觉工作之外的所有时间。和他的藏书一样,宋文京的读书同样庞杂得很,他的阅读范围从文学名著到创意广告甚至是酒店的菜单,几乎包罗万象。但有一点,他所看的书都是带有一点启迪、一点情调、一点别人并不注意的小感觉、大性情。在一篇《今晚带谁上床》的随笔里,宋文京这样写道:“今晚带谁上床? 是西蒙·波伏娃还是张爱玲? 是中年闲妇还是申城宝贝? …… 别想歪了,当然是她们的书。当然,有时时空倒错,也颇有些不知今夕何夕的味道。例如,那晚,我对一哥们说:今晚我要和柳如是上床了。没有想到,陈寅恪老先生的《柳如是别传》,却不适宜在床上卧读,学问太硬,硌得慌”……这样大范围的阅读,究竟为了什么,根据理解,我归纳了三个方面:一是阅读使精神境界升华。书籍“除了能够给人安慰外,还能超越凡俗的现实生活,带我们飞升,有牵引力、感召力、提升力,让人在精神层面站得更高一点。”(宋文京语)二是庞大的知识结构的需要,那些被秋风扫落叶一般掠过的书本知识,立刻就会变成他的话语出现在他的演讲或是文章里。大量的阅读,使得宋文京的知识结构不断更新,始终保持新鲜和活力。三是兴之所至,“只要喜欢,哪怕是里面的几句话或者一个故事,我就会买下来。”可以这么说,对美的不懈追求、求知欲和不泯的童心是宋文京大量阅读的动力。

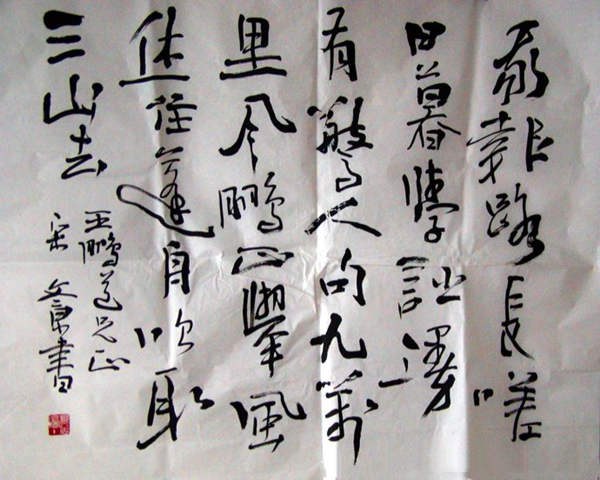

宋文京为本文作者题字

阅读使人充实,写作才见精神。文京这几年已经有《艺术不艺术》《一念如剑》《生活小百科·书法》《千秋文化之旅·中国画》等多部著作面世,其撰写的小品文也屡屡见诸报端,但对我印象最深的,还是他在四五年前担任《书评周刊》主编时的文章。那时,每周我都会收到一份寄自北京的《书评周刊》,每次,我都是匆匆打开报纸,目光直往报纸的右下角去寻找那面积不大的由宋文京执笔的《编辑告白》,等带着喜悦和满足读完那些诙谐隽永、回味无穷的简短文字之后,才会去浏览报纸的其他版面。他那些有关书籍的综述、评论,都是诸多爱书者争睹的对象。

尽管宋老师在自己的名片上罗列了那么多和书有关的项目,但依我来看,他最钟爱、最上心的还是书法。

有人说,要写好书法,必须具备三个条件,一是天赋,二是学识,三是生活阅历。宋文京用他的书法线条对这段理论作了最好的诠释。

宋文京的书法初学汉碑,继习二王,在北魏墓志造像等书迹上下过苦功,又极为喜爱“宋四家”的尚意书风,取法高古,功底深厚,同时也不避讳对当代艺术思维的借鉴,对并非正统濒临失传的东巴文、西夏文也都进行深入的研究,正所谓“百变一心,四顾万象”,加上深厚的文学功底和丰富的社会阅历,使他的书法既有醇厚的金石味又有浓浓的书卷气,端庄中有潇洒、飘逸中含刚健、古朴中显俊美、灵动中见淡定。他的书法,已经超越了单纯的技术层面,是一种精神的寄托,心灵的表达。形成了线条有力、节奏感强、正敧顾盼、意趣天真的风格。细读宋文京的书法,会品味到一种情绪,一种宣泄,一种饱含着书写者的经历、学识、修养的流动的美。他的书法多次在全国书法大展中入选或获奖,1993年,他为山东曲阜孔庙的“论语碑苑”书写大型碑刻照壁;2000年,为泰山玉皇顶西殿书写“玉皇顶上瞻宇宙,无字碑里写春秋”楹联;曾为中国图书商报题写报头,曾为中央电视台《满汉全席》题写栏标,在青岛的大街小巷,经常可以看到他为各类商家题写的牌匾。他的书法已成为众多收藏者追逐的对象。

如果把书法当做宋文京的主业,那么他的那些“副业”也不能不说,我感觉,他起码可以荣膺以下非官方称号:

1.一个国学知识的传播者。宋文京的一个很大的特点,就是能把很深奥的东西用浅显的语言讲出来,并且讲得轻松诙谐,他那宽厚的知识面和博闻强记和超常的表达能力让他在这个城市赚足了人气。讲课内容涉及管理、励志、鉴赏、美学、宗教等各个方面,当然,讲的最多的还是和国学有关的文化知识。他的讲坛遍布机关、部队、企业、学校,甚至模特走秀的T台、足球队的赛场也都不能幸免。单是青岛工人文化宫的“知识就是力量”每周一讲就讲了50余次,如果国学今后得到彰显,宋文京也算是功德无量。

2.一个公益事业的志愿者。这些年,宋文京已将自己的身心深深融入所在的城市,在许多公益性活动里,扮演了参与者、倡导者的角色。汶川大地震,他七八次参与书画义卖活动,共捐献书画作品十几幅,拍卖4万余元,创作了抗震救灾歌词《此刻我就是你》,由作曲家谱曲,在那个时期广泛传唱。奥运会,他在运动员驻地设立书法摊位,弘扬中国文化。他是每年“新年第一槌——爱心拍卖”的积极参与者,送春联下乡的组织者,多次向贫困儿童捐书、其中一次就给一个学校捐书1100册。

3.一个文化创意的策划者。宋文京这些年参与制作了包括中央电视台“满汉全席”“读书时间”“半边天”等多期电视节目,青岛的创意100产业园、1368文化街都有其精彩的点睛之笔,许多公司的企业文化、经营理念都出自他手,他所策划的北京书香地图、多种书画展览、多种书刊推广活动都得到了社会的高度认可。在文化创意这个新兴产业里,宋文京可谓是如鱼得水。

4.一个艺术创作的评论者。在文学艺术日渐繁荣的今天,我们并不缺少作品,也不缺评论家,但缺乏有真知灼见的评论,漫天飞舞的是捧杀或是棒杀式的批评,文艺评论早已在迷失中堕落。然而仔细读一下宋文京的艺术评论,还会对丧失公信力的艺术评论界留一个光明的尾巴。宋文京的艺术评论,一是能够准确地把握所要评论的主体,对其所表现的特点概括精准,归纳得当,并能从理论的层面进行挖掘分析;二是体现了一种文化关怀,在进行评论的过程中,处处体现出对创作者的理解、尊重,善意地指出其存在的不足,同时也表现出对受众的关心、沟通,形成双向互动、彼此认同的氛围。《艺术不艺术》一书收录的《当代书家艺谭》《微型书家论》足以印证我的看法。

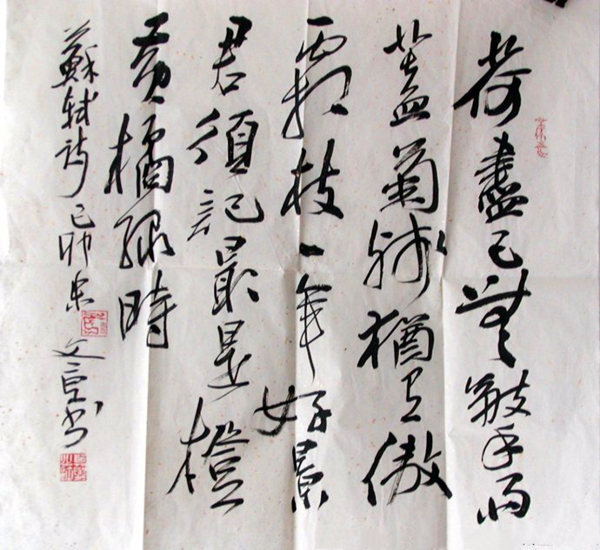

宋文京书苏轼词

除此之外,宋文京还具备以下特质:

他是一个文化行者。多年来,他的足迹已经遍布全国所有的省份,还在韩国、日本、法国等多个国家举办过书法展,“读万卷书,行万里路”在他这里不再是一个象征性的口号。

他是一个正在走向成熟的画家,2006年他正式成为范曾先生的入室弟子,尽管他正式习画的时间不长,但凭着他的悟性、勤奋和书法基础,已在画坛斩露其挥洒自如的艺术天分。

他是一个雅俗共赏的人。他喜欢传统意义上的文字、考古、京剧,昆曲,一曲《牡丹亭》曾让他如痴如醉,他也欣赏那些很现代、很流行的东西,他是周杰伦的拥趸,也是幾米、朱德庸儿童漫画的忠实读者,各式各样的场合,他的笑话和段子是必不可少的气氛营造剂。

他是一个自信的人。既是谦谦君子,又是堂堂丈夫,尖锐,但不刻薄,文气,但不迂腐,庞杂,但很条理,厚重,但很单纯,专注,但不沉湎。他不是一本正经,故作清高的好好先生,没有传统文人的那种穷酸气,也不是那种骂几句粗话,讲几句俚语,一门心思要装痞子、装草根的人。他不避讳对自己的宣传包装,也不忌惮别人的善意批评,在艺术上百无禁忌,没有障碍地关注一切问题,他是这个城市“活得不一样的”人。

宋文京有一方自己所刻的“不系之舟”的骑首章,他的家里挂着费孝通先生为他题写的“无著庐”的斋号,在艺术上也追求大道无术,和静清寂的境界,从其所反映出的价值取向似乎是道家的自然无为一路,但在其日常的生活中却积极投身于于各种社会活动,表现出强烈的入世精神,理论和实践在他身上似乎并不统一,这是困惑着我,使我迟迟没有下笔的主要原因。

随着对宋老师认知的加深,我对这个问题逐渐有了新的感悟和理解。

宋文京对苏轼特别推崇,这不仅表现在他的书法带有很多苏体的韵味,更在于他的学识、他的言行、他的追求也都会看到一些苏轼的影子。他曾在《读苏心绪》一文中说,“苏东坡是一个精神的大富矿和供给中心,能够活在苏东坡身后的时代,也很有幸了。”是的,高山仰止,景行行止,虽不能至,心向往之。才情、豪放、书法、文章,当然,还有禅机。

苏轼之所以能够得到最浪漫的诗人,最豪放的词家,最潇洒的人间过客,最具人格魅力的人生大师等称誉,和他的禅宗体验有很大关系,他经常与一些高僧大德参禅悟道,交游唱和,深得参禅进退之道。就像苏轼一样,宋文京也对禅宗有着浓厚的兴趣,非常崇尚南宗的顿悟理论,并证悟于自己的行动。

禅宗追求明心见性,其终极意义就是教导大家摆脱各种俗念妄见,不贪著任何观念、想法,得到彻底的自在。禅宗认为,不断产生的念头,是心的本质之一,就像大海不断地涌生波浪,升起泡沫一样,如果把这些波浪泡沫都去掉,那也只好把海水弄干,这是根本不可能的。俗世是不可避免的,也是逃避不了的,在无法避世的情况下,转而向世俗红尘去求证自己的内心清净应是一种不错选择。真正的明心见性绝不是固守清净一念,无视世俗,相反,是要返回世俗,把心打开,同整个宇宙通达起来,入世普度众生。普度众生既是利他也是利己,越是利益他人,就越否定自我,小我、同时也是对无我、超越自我的逐步肯定,就会使人生不再随波逐流,就会在俗世的名利中主导自己,禅宗不否认世间众生的欢愉,它想要告诉大家的是,过分的执著会适得其反。

慧能创立南宗的突破性意义就在于佛教的世俗化,其佛教精神由出世转向入世,禅的宗旨就体现在平常的日常事物之中。钻木生火,而木非火,莲生泥中,而非淤泥,只要在日常的纷繁的变化当中无所拘执,保持一种平常心,就是佛家的真俗不二,就是金刚般若波罗密。

“无所住而生其心”。

我想,这就是我认识的宋文京。

北冥有鱼更多作品

世说文丛总索引