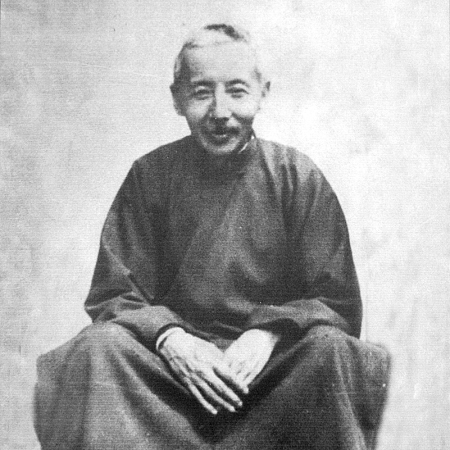

他曾“发愿终身作记者,春风吹动耐寒枝”,自此踏上了“言论报国”“新闻救国”的道路;他曾因揭露袁世凯和段祺瑞政府的卖国行径两度入狱;他曾提出了后来成为《大公報》永远遵循的“社训”的八字办报方针:“不党,不卖,不私,不盲”他就是——报业宗师张季鸾。

上世纪90年代后直至今天,中国报业是一个风云际会、英雄辈出以及不断走向商业集团化経营,并与国际传媒经济接轨的时代。其实,与此相类似的一种空前繁荣的多元化经营的传媒时代,在中国一百年间的现当代历史上并不陌生。

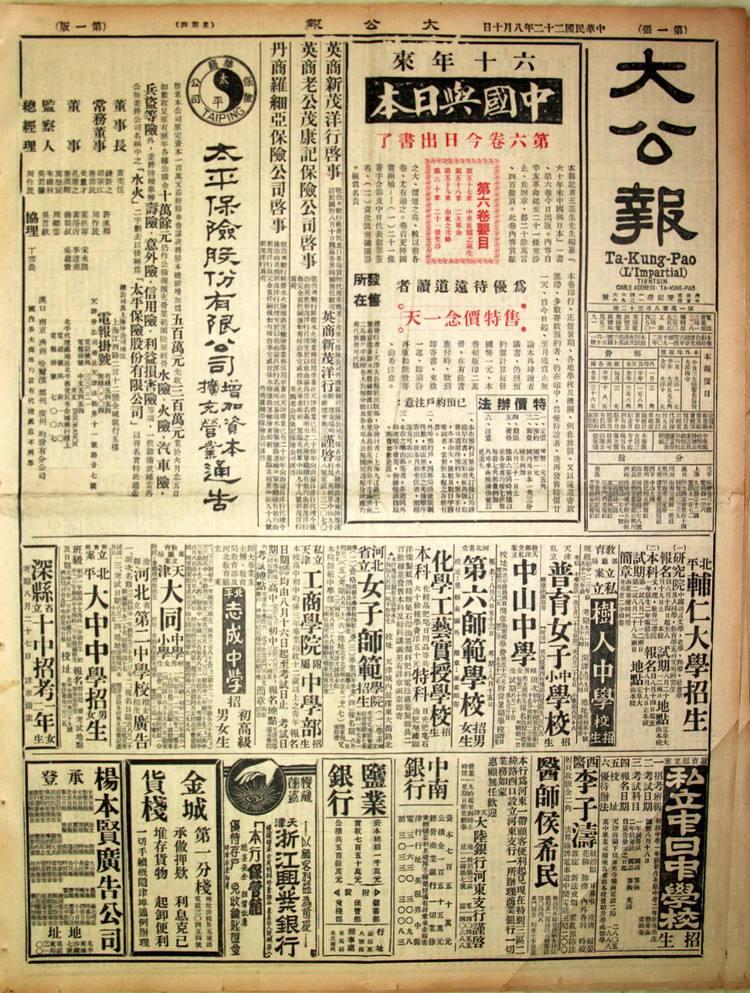

2002年6月13曰,香港《大公报》在假湾仔会展中心举办百年华诞大型庆祝酒会时,全国人大常委会副委员长程思危说:“《大公报》是中国报业史上至今为止惟一一份出版了一百年的报纸。”著名学者季羡林说:“《大公报》的一百年可以涵盖中国的20世纪,从第一期到现在就是一部百科全书式的中国现代史。”

《大公报》作为国内最具生命力的一份民营报纸,作为最早获得国际传媒奖的一份报纸,作为开创了国内报界无数先例的一份报纸,作为创造了许多早期报业经营奇迹的一份报纸……所有的今日光环,昔日辉煌,都跟赋予这份报纸两次生命的早期经营者张季鸾有着最直接的关系。

少年张季鸾:发愿终身作记者

张季鸾祖籍陕西榆林市,1888年3月20日出生在山东邹平县。当时,父亲张楚林出任邹平县知县。

1901年,父亲病殁于济南,年仅13岁的张季鸾随母亲及家人千里迢迢扶柩返回原籍,家境日渐衰微窘困。

1902年秋,天资聪颖好学的少年张季鸾,在陈兆璜的资助下,前往礼泉县“烟霞草堂”就学,开始了辗转求学路。后得刘光赍、沈卫、沈钧儒等前辈赏识与器重,学业大长。

当时埋头于典籍著作之间的张季鸾,并不知道他将要为此付出整个后半生心血的《大公报》就在这一年6月创刊于远在天津的法租界。

1905年,陕西高等学堂派遣31名官费生留学日本,当时就学于三原宏道学堂的张季鸾以优异成绩入选,成为本次留学生中年龄最小的一位。

到日本后,经过短期的日语补习,他考入东京第一高等学校攻读政治经济学专业。对资产阶级的政治学说和经济理论产生了浓厚兴趣,并在不久后加入了孙中山领导的同盟会。

1908年2月26日,同盟会陕西分会创办《夏声》杂志,张季鸾担任主要编辑与撰稿人之一,同年,他和侄子张阜生一起创办了《陕北》杂志,并“发愿终身作记者,春风吹动耐寒枝”,从此踏上了“言论报国”“新闻救国”的道路,开始了新闻报刊事业的生涯。

短暂的政治生涯和跌宕沉浮的报业之路

1911年,辛亥革命前夕,张季鸾从日本学成回国,接受同学于佑任邀请,担任于在上海创办的《民立报》编辑。

1912年1月1日,中华民国在南京宣告成立。孙中山就任临时大总统时,张季鸾经于右任推荐担任孙中山秘书,参与起草了《临时大总统就职宣言》等重要文件,同时用新闻专电将这一消息以最快速度发往上海《民立报》。这是中国近代报业史上第一份新闻专电。

时隔不久,袁世凯窃位,孙中山被迫于同年4月1日正式辞职,张季鸾也结束了一生中极为短暂的政界生涯,回到上海,从此走上专业报人之路。

1913年,张季鸾和曹成甫创办了北京《民立报》,同时担任上海民立报驻北京记者。

此后十三年间,张季鸾还先后创办并担任上海《民信报》主编,北京《中华新报》主笔简上海《新闻报》驻京记者,上海《中华新报》总编辑等职。

其间,他曾因最早据实披露袁世凯未经国会同意,私自派人以中国盐税作抵押,以政府名义与英、法、德、日、俄五国银行团签订了出卖中国主权的《善后借款合同》这一肮脏交易而被捕入狱,时隔五年后,又因揭露段祺瑞政府向日本方面举办满蒙四路和顺徐二路大借款协议的卖国行径,再度入狱。两份由他自己亲自参与创办的北京《民立报》和北京《中华新报》也先后被封停,且出狱后几经努力也没能再复刊。与此同时,特还目睹了曹成甫和《京报》社长邵飘萍等同道好友的遇害……在那个年代,张季鸾作为一位立场鲜明、干预直言揭弊的职业报人,虽历经袁世凯、段祺瑞政府的迫害与打击。几经沉浮跌宕,并几次因报纸被停封二陷入事业与落魄之中,但他却从未改变过自己的办报立场与观点,而且立志要办一份独立报纸的信念更为坚定,在业界和民众间的声誉威望也日渐高涨。

直至1926年,张季鸾在天津相逢留日同学胡政之、吴鼎昌,三人协议接办一停刊半年的旧大公报时,这一愿望终得实现。此后十五年间,是他从事新闻事业的鼎盛时期。

影响深远的“八字”方针

吴、胡、张三为主正式接刊之前,就曾签立协约,规定三人至少在三年之内全心全意办报,无论有怎样的机会与理由,都不得就任任何有俸给的公职。

三人分工明确,又彼此精诚协作,不分界限。在言论方面,三人组成社评委员会,分任撰述,张季鸾总揽,三人意见不一时,服从多数,各执一意时,听从张季鸾的意见。

经过短短不到三个月的筹备,复刊后的《大公报》于9月1日正式出刊,从此将这一天定为《大公报》的社庆之日。

张季鸾就是在这一天的复刊号头版发表的社评《本社同仁之志趣》中,提出影响深远的著名的八字办报方针:“不党、不卖、不私、不盲”。这一宗旨后来成为《大公报》永远遵循的“社训”,也称为后来该报从业人员要求和衡量自己的职业标准。

此后每日,张季鸾以不同笔名连发《嘉使团中立》《论保护学生》《陕乱感言》《软弱无能之政府》等言辞犀利、直击时弊的社评文章,在社会各方面引起强烈反响。使人们再度关注起这份早已寥落,几近被人遗忘的过气小报,而发行量几乎是在逐日上升。

童年11月7日,张季鸾在社评栏目开始发表不署名评论文章,从此使得不署名社评成为《大公报》及至后来报界纷纷效仿的定制,又开近代新闻史上一先河。

从这时,直至病逝时的十五年间,张季鸾始终亲自担任社论主笔,使《大公报》的政论立场成为该报安身立命,乃至产生国际影响到根本所在。十五年间,他始终以“八字方针”为办报宗旨,不仅自己即便是在生活窘困时也从不接受任何金钱馈赠和职位诱惑。报社也一样,即便是在最艰难时期,也从不接受任何政府方面的资金投入或协助,又始终以“不偏不倚”为独立和公正的办报立场,正因为其“独立”而敢言,在汪精卫公开背叛孙中山国共合作纲领,大举屠杀共产党,而导致第一次大革命失败时,他曾以社评《呜呼领袖欲之罪恶》痛骂汪精卫,又在蒋宋联姻时,发表《蒋介石之人生观》一文,痛快淋漓地指责蒋“甚矣不学无术之为害,吾人所为蒋氏惜也。”等。

在他骂过蒋介石一年之后,被冯玉祥介绍与蒋结识,对南京政府高官做了为期一月的深入接触和采访,连发《新都观政记》《论造成廉洁有为之政府》等评论,列举军政高管种种腐败现象,并提出许多建设性意见,但并不为当局所采纳。

关于张季鸾“以锋利之笔,写忠厚之文;以钝拙之笔,写尖锐之文”的文风与才华,关于他废寝忘食的工作作风,关于他敏感的社会观察力和高瞻远瞩的政治预见性,关于他为文为人均堪称大家风范的人格魅力等等,在后来报界同仁们纪念他的文字中,从各个方面都多有述及。比如胡政之先生在1946年张季鸾去世五周年忌日的纪念文章中所举一例:“在时局紧张时期,往往于深夜二时后得北平电话而抽换社评,另行撰稿,季鸾体质素弱,然通宵工作不厌不倦。他最健谈,深夜会客,俨成癖好。客去后捉笔疾书,工友立前待稿,写数百字辄付排,徐稿待毕,而前文也已排竣,于是自校自改,通篇完成,各分段落,一气呵成,盖天才也。”

关于复刊后初创阶段的经营情况,胡先生亦有详述,他说:“因报纸停刊已逾半年,一切等于新创,广告极少。最初半年间逐月赔累……”而当时的报纸的发行量还不足两千份。

但到了第二年五月份,发行量已涨至6000余份,同期广告收入每月增至一千余元。营业结算则由每月亏损四千元转为收支平衡。此后逐年盈余,经营业绩直线上升,到复刊十周年时,报社员工已有最初七十余人发展到七百余人。发行量超过十万份。月支出从六千元增至十万元,全国分销机关达一千三百余处,覆盖至东三省以外的全国各地,资产总值也由最初的五万元股本翻至五十万元以上,印刷设备也在最初盈利时就已更新为国内最先进水平,而且员工服务满十年者均授予金制紀念章一枚。

《大公报》的成功经营,人性管理和日渐提升的社会地位,不仅让在这里服务的所有从业人员感到自豪和荣耀,也如捂桐一般,引来许多当时报界优秀人才,比如著名报人《商报》总编辑王芸生、著名记者范长江、萧乾等都投在《大公报》麾下。

抗战时期:中国报界猎猎招展的一面旗帜

在张季鸾的办报思想中,除了最著名的“八字方针”以外,还有同样著名的“八字秘诀”:“不望成功,准备失败。”对此,他解释说,报纸失败有两种可能,一为与政府或当地官厅冲突结果而失败,一为与社会空气冲突致销路跌落而失败。前者系不为威胁,易;后者系不为名惑,则难。

因此,可以说张季鸾所主持的《大公报》是在时局最为紧张,民族矛盾和阶级矛盾都至为激烈的时期,时刻以准备牺牲苦心经营多年的报纸销路和社会声誉,乃至不惜停刊为赌注,而维护其公正与独立的过程中,赢得世界与国内各界的尊重的。

在1934、1935年,《大公报》和《国闻周报》曾一度因为连续刊发通讯员范长江考察西北红军的报道,首次向国内如实披露红军二万五千里长征的情况(后汇编为《中国西北角》一书岀版),跟政府斥之为“土匪”“流寇”的宣传公然唱反调,而触怒蒋介石大骂张季鸾。同年,又因发表社评《物资促国家之分裂》而触怒当地军阀宋哲元,导致《大公报》邮递被停封,报社为此刊出向读者致歉的启事后,各报纷纷发表评论,声援《大公报》,要求开放言论自由,当局在强大的舆论压力下,解除禁令。

这件事情之后,张季鸾、成舍我、张明炜等新闻界著名人士发起并成立了“平津新闻学会”,推张季鸾为主席,“学会”成立宣言中,向国民党当局提出四点最低限度的请求,以维护新闻自由,保护报馆及从业者的安全。

抗战爆发前夕,张季鸾力主报社重心南移,遂创刊上海版。芦沟桥事变后,《大公报》发表声明,“万一津市合法官厅有中断之日,则不论其为外国军事占领,或出现任何非法中国人之机关,本报将即日自动停刊。”果然在天津失陷后,津版《大公报》便宣吿停刊。

而在“八一三”事变之后,张季鸾估计上海很快也将不保,同样做好了随时停刊的准备,并且冒着被攻城敌兵发现的危险,离开上海,赶去武汉,创办汉口版。之后,又相继创办重庆版、桂林版和香港版。他在汉口版《大公报》出版声明中要求本报“尽可能搜集战地确讯,并加以正当的批评观察,要尽可能集中全国各界权威的救国高见。同时我们自己要对于外交政治经济等不断地贡献意见,以求裨益于全国持久战的前途。”他还断言,“中国能持久必能胜利。能全国动员,则必能为最大限度之持久。”

张季鸾投身大公报的十五年间,可谓殚精竭虑,鞠躬尽瘁,直至积劳成疾,病榻之上,仍在不断为报纸出谋划策,每时每刻都在以报纸与国家时局为念,在他病逝前三个月,还在《读周恩来先生信》的社评中,建议毛泽东来重庆,与蒋介石“彻谈几天”,为国际前途而达成谅解,“而这种团结抗战的新示威,其打击敌人的力量,比什么都伟大。”我们或可视其为国共合作的前奏曲,临终前三星期,他还在情绪饱满地跟当时社论执笔王芸生讨论稿件的观点与角度,并嘱其写一篇兴修水利的社评,“要打倒这亡国的粮价!”

1941年9月6日,张季鸾病逝于重庆,享年54岁。

在他临终前,最可告慰的一件事情是,在1941年5月15日,美国密苏里大学新闻学院评选《大公报》为1940年最佳外国报纸,授以荣誉奖章,这是截至当时,国内媒体获得的最高国际荣誉。评选词称:“在中国遭遇国内外严重局势之长时期中,《大公报》对于国内新闻与国际新闻之报道,始终充实而精粹,其勇敢锋利之社评影响国内舆论者至巨。”

张季鸾去世后,公葬于陪都重庆。第二年,由于佑任任主任的“全国新闻界、陕西各界公葬张季鸾筹备委员会”及其家属,将其灵柩移回陕西,公葬于西安市城南竹林寺墓地。

(本文写作过程中,得到了陕西省社会科学院教授牛济先生在文字和图片资料方面的大力支持,特此致谢!)

原载《新西部》2003年5月

胡香更多作品

世说文丛总索引