天柱山,位于平度市城北偏东的二十公里,海拔二百八十米,山如东天一柱,峻峭突兀,拔地而起。刻石分布在东主峰南面,经山东省石刻博物馆调查,现存刻石共十处。计有东汉一处,北朝六处,原石已佚,今有拓本传世的北朝刻石一处,余者为金、元时代或时代不明者,诸刻石中,以北朝刻石为多。

天柱山刻石中,最有名的,是《郑文公碑》,碑全称《魏故中书令秘书监郑文公之碑》,碑石呈天然碑形。字方四厘米,二十行、行五十字,计八八二字,碑文用正书写刻,在隶、楷之间,用笔方、圆兼施,以圆为主,康有为称其为“圆笔之极轨”,列为“妙品上”。

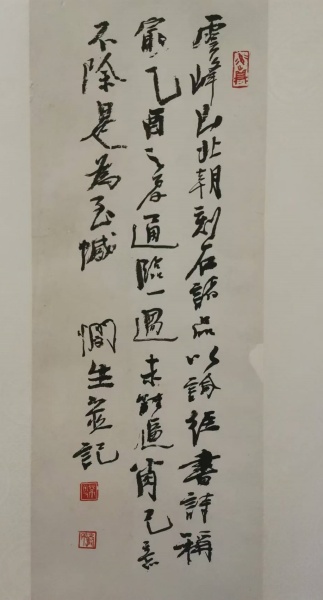

天柱山原刻有《天柱山铭》,刻在山之西福禄山脚下一块独立巨石上,系北齐天统元年所刻。《天柱山铭》字方十七厘米,二十九行,行二十三字,计六〇九字。北朝,是隶、楷错变的时期,多数刻石是用略带隶意的正书写刻,而《天柱山铭》却是决然的隶书,结字略方、从容匀整,颇得汉《熹平石经》遗风。《天柱山铭》原石在“文化革命”中被村民炸碎,用作石材,今尚存部分残石,约二百字,系平度市博物馆多方搜求所得。所幸的是,该刻石旧有拓本行世,原石虽毁,今尚能赖拓本睹其丰采。

天柱山中,属北朝时期的刻石尚有《中平三年题字》《东堪石室铭》《游息题字》《天柱山题字》《四言诗残刻》《姚保显造塔铭》,兹不一一述及。

上述北朝刻石的著录,始见于宋赵明诚的《金石录》,其后,郑樵《通志·金石略》、陈思《宝刻丛编》、孙星衍《寰宇访碑录》等均有所录,为历代史学者、书法家所注重。

一九八四年十月,山东书法家协会、山东石刻博物馆联合举办了“云峰刻石学术讨论会”,海内外学者、专家集于一堂,就刻石的书法艺术风格,书法史地位,作者生平,刻石辨伪等问题进行了研讨。位于天柱山的北朝刻石系与会学者的重点议题之一,会后,论文结集出版。

(《天柱山北朝刻石述略》,发表于一九九三年《首届青岛书法艺术节特刊》)

注:江涵是姜寿民先生笔名之一。

本文由青岛大愚美术馆供稿

评论