编者说

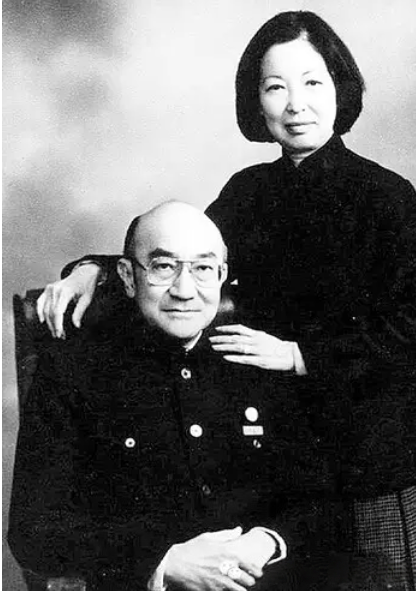

2015年3月9日凌晨2时45分,朱传一先生因病与世长辞,享年90岁。

四年前,2011年6月6日早6点30分(当地时间),朱传一先生的兄长朱传榘在美国家中去世,享年92岁。

今日发一篇旧文(写于2011年,未公开发表)纪念兄弟二人。他们对中国公益的发展有着卓越的贡献。

1980年的一天,朱传榘对母校宾夕法尼亚大学的校长说:我们学校曾经做过一件惊天动地的大事情,就是战争时期,我们做了第一台电子计算机。但这是1946年的事,近几十年,总觉得这里再没有做什么大事。现在我给你个机会,做一件天大的事情:到中国去建第一个商学院。

几个月后,在朱传榘和宾夕法尼亚大学的捐助下,上海交通大学正式成立了中国最早的一个商业管理学院。

2011年6月14日,在上海交通大学BBS上最早传出了朱传榘病逝的消息:朱传榘先生与疾病顽强斗争四年之后,不幸于2011年6月6日早6点30分(当地时间)在位于美国马萨诸塞州林肯市家中平静地去世,享年九十二岁。朱传榘是我校著名校友荣鸿元的女婿,对交大很有感情。

他去世后,美国主流媒体《纽约时报》《波士顿环球报》进行了大篇幅报道,万里同志向其妻子发了唁电,中国驻纽约总领馆副总领事周立民专程从纽约到波士顿参加他的追悼会,代表李瑞环同志致哀并送花圈。

回顾这位逝者传奇的一生,随处可见精彩:他出身有钱人家,从小只在租界生活;青年时到美国求学;因其参与发明世界第一台电子计算机而蜚声国际,随后创建大型电子技术企业;中年与大实业家荣鸿元长女荣智珍结为伉俪;日本战后经济恢复期,为日本公司提供技术帮助;在十一届三中全会召开前夕回到祖国,先后受到邓小平、江泽民、王震、万里、朱镕基、李瑞环等党和国家领导人会见,成为促进中国改革开放的积极建言者和实践者;古稀之年不想为“规矩”所束缚,下决心改行,立志做一位社会学家,并终成一名公益“传教士”。

(一)

1919年7月14日,朱传榘出生在天津法租界。在那一年,虽然中国代表团在巴黎和会上拒绝签订《凡尔赛合约》,但日本还是继承了德国在山东所攫取的领土权,由此爆发了轰轰烈烈的“五四运动”。当时的中国正处于一片混乱之中。

庆幸的是朱传榘家境殷实,免受了许多百姓的不堪遭遇。他的祖父朱钟琪是浙江杭州人,曾任职青州知府,中日甲午战争时,变卖祖传地产支援北征军队。父亲朱曜十八岁娶著名盐商萧应椿次女为妻,二十四岁东渡日本留学,在法政大学时与汪精卫同窗,二十六岁加入同盟会,二十八岁起从政,历任财务部总务厅厅长、陆军中将衔陆军少将、津浦铁路局局长等职。

朱传榘六岁进入自家学堂学习中文、英文、数学和武术。十二岁时,其母为了让其更了解外面的世界,将他送往公立学校读书。在朱传榘关于青少年时代的记忆里,他从未在真正意义的中国领土上生活过一天。他说:“我出生在天津的法租界,在英租界上的小学和中学。在日本侵占上海时,在公共租界的沪江大学(后并入复旦大学)读书,后来听说共产党来了,大家很害怕,就跑到美国了。我等于是在‘租界’里的中国人,从内心里真感到是一种耻辱!”

朱传榘“跑到美国”那一年是1940年,中国发生了两件大事:汪精卫在南京成立伪国民政府;八路军取得了百团大战的全面胜利。被明尼苏达大学录取的朱传榘临行时收到父亲赠诗:“破浪乘风作壮游,目穷千里送行舟。择交宜懔伏波诫,立志期符定远猷。世乱疏财知免戾,学成有守善贻谋。望云莫作思亲念,矍铄挥巾老更遒。”怜爱与期许溢于言表。

许多年之后,朱传榘才得知,父亲的官场生涯在他离开中国不久后就已终结,日本侵略者强制任命其为伪国民政府的交通次长,父亲坚辞不就。

即便在国内见多识广,但初到美国的朱传榘仍感到眼花缭乱。毕竟,彼时美国的大学、社会机构、对科学和哲学的研究都比中国先进许多。在对美国社会有了初步了解后,朱传榘就迫不及待地写信给父亲,他脑海里充斥着对整个国家前途的担忧:“中国在哪一方面、哪一领域、能与西方相比?”

很遗憾,朱传榘没有等到父亲的回信。二战全面展开,他与父母的联系彻底中断,从此再也没有见面。

(二)

那个时代的中国青年到美国留学,遭受白眼和忍受屈辱是必不可少的。同电影里演的一样,朱传榘回忆:“美国人很歧视中国人,租房子都不租给我。电车上同学们在一起说中国话,美国人就冲我们喊,‘别说中国话,你们在美国就要说英语’有人不在乎,但我在乎。在家里我是老大,兄弟姐妹都很敬畏我,到了国外却变得连小虫子都不如。”

恶劣的状况持续时间很短。“干什么都要干到最好”的朱传榘不久便在美国风生水起。1942年,他在明尼苏达大学取得电气工程学士后进入宾夕法尼亚大学攻读硕士。随后,他娶了美国妻子,建立了家庭,加入了美国国籍,并开始了在电子计算机领域的职业生涯。

再之后,便是朱传榘个人履历上最广为人知的一笔:参与了世界第一部电子计算机ENIAC的设计与制造。并因此成为第一个在美国一家蓝筹股公司担任高管职位的中国人,获得了美国原子能委员会所管辖的芝加哥大学阿尔贡国家实验室的高级科学家头衔。

转眼到了20世纪60年代,日本想在计算机科学和工业技术方面追赶美国,朱传榘对此产生了极大兴趣。刚好NEC和东芝是他所在公司的客户,他又负责这两家公司的业务联系,所以在那几年,他经常去日本,给日本的计算机公司提供了许多建议和帮助。而彼时,中国正在进行轰轰烈烈的“农业学大寨”活动。朱传榘十分痛心于这种差距却又无能为力,“文革”爆发后,他更是几乎彻底地断绝了与中国大陆的联系。

由于他在计算机的诞生和发展上所做出的贡献,1981年,他成为计算机先驱奖的唯一获奖科学家。但朱传榘一直很淡然地看待自己取得的成绩,他常拿航空业的例子进行类比:航空业的发展是因为林德伯格独自驾机在1927年进行了首次穿越大西洋的飞行,而不是因为莱特兄弟发明了飞机。所以最值得钦佩的是最早使用计算机的人而不是最早设计计算机的人。

在此期间,朱传榘的个人生活也发生了一些变化。1970年,他与大实业家荣鸿元的长女荣智珍再婚。对中国近代史有所了解的人都清楚,荣鸿元是荣氏家族叔伯大排行中的长兄,原国家副主席荣毅仁是其四堂弟。在今天看来,从一定程度上可以讲,与荣智珍的结合改变了朱传榘后半生的人生轨迹。他自己也称:1970年是我生活工作经历发生巨大变化的一年。

在与荣智珍结合的第四个年头,朱传榘有了一次与中国人共事的机会。他的好友,时任台湾科学委员会主席的徐贤修聘请他到台湾,管理贸易特区,制定计划,发展新竹科技工业园区。在台湾,夫妻二人待了整整三个月。“我和智珍好久没有与那么多中国人在一起,激动得直流泪。”新竹工业园的建立是台湾成为亚洲四小龙的第一步,从此,台湾的经济开始迅速发展。而此时的中国,也已经恢复了同日本、美国等多个国家的外交关系,并开始寻求同欧洲经济共同体建立正式联系。

朱传榘正是以他早期在美、日等地的丰富阅历,对改革开放后的中国发展,贡献了许多真知灼见,这些将在下文提到。

(三)

1978年,朱传榘59岁。

在十一届三中全会召开前夕,他和妻子辗转欧洲、近东、印度,用了3天时间,终于在1978年10月8日抵达北京。荣智珍的四婶也就是荣毅仁的妻子在机场迎接了他们。

关于回国前的心理活动,朱传榘曾在《朱传榘与中国改革开放》一书的自序中这样描写:回顾我从1940年抵达美国直至1978年第一次回国的38年间,我经历了世界上的一场工业革命,参与研制了世界上第一台电子计算机的整个历程。但是,我为中国做了什么呢?在我离开祖国的这38年间,中国老百姓受到了多少苦难,有多少人亡命天涯,我的家人又怎样地被揪斗,而我却在过着安逸、奢华、充满名望的生活。我知道,现在该是我报答祖国的时候了。

回国前,朱传榘做了许多准备,以便让自己的所学能最大化发挥。他通过各种渠道了解中国的经济发展状况,并熟读华国锋公开发表的对中国经济和工业发展的切实政策。1978年8月18日,在办理签证期间,他写信给荣毅仁,并附上简历,列举了自己在工业界、科技界及教育界的服务经验后,迫切、充满热情却又小心翼翼地询问:不知道北京方面在现在阶段,对这些问题有没有很高的兴趣。

此时,中国上下正面临“文革”后的百废待兴,中共领导人在探求复兴之路上,急需了解世界各地的发展情况以作借鉴。此外,著名学者赵忠尧和钱伟长等也竭力促成朱传榘与国家领导人见面。

在各地参观访问三个星期后,1979年11月,朱传榘受到了中国共产党中央政治局委员、书记处书记、国务院副总理方毅的接见。曾任国家科委科技干部局局长的杨培青参与了此次会谈,并印象深刻:他(朱传榘)心直口快、直言不讳地向方毅副总理谈了一系列对国家发展的建议,包括“引进来,走出去”,“培养有国际经济竞争观念的高级公务员和企业经理人才”等。杨培青后来与朱传榘成了终生的好朋友,之前提到的《朱传榘与中国改革开放》一书正是由他参与编写,遗憾的是由于一些原因,这本充满了精辟建言的书籍未能出版。

1980年10月,朱传榘见到了邓小平。邓小平非常诚恳地对他说:“我们共产党在中国做了很多错事,做了很多对不起中国人民的事,欠人民的债。我邓小平一定要还人民的债,不能让人民再受苦,要让中国富强起来。”朱传榘后来跟许多朋友复述过这段话,每复述一次表一次决心:我被深深地感动了,下决心要为中国的改革事业贡献我的力量。

当时,《第二次握手》刚解禁不久,话剧版正在北京上演,朱传榘非常喜欢。“剧中的女主人公说,‘科学不能救国’。我听了以后很有感触,科学救国需要社会发展到一定阶段后才能发挥作用。”于是,在自然科学与社会科学之间,他选择了社会科学和科技发展政策作为其贡献的领域:

1980年3月,在参观完中国科学院后,他提出要帮助中科院的科学仪器厂转换经营模式,实行产学研结合,购买经济产权,缩减工人数量,创造更高效益;1980年4月,他建议时任安徽省委书记顾卓新用目标管理法,完善制度,提高管理的效率和效能,把能办事、肯用脑的人用到第一线;1982年7月,在美国政府坚持其向台湾出售武器的政策时,他发表了《多对美国人民做工作》的文章,称“要大力进行争取美国人民对华友好的工作”;1989年,为了达到“一国两制”的真正实现,他写信给刚刚上任的中共中央总书记江泽民:要在北京和香港之间开展一系列的对话,对话内容是香港(包括中国南方地区)长期的经济基础设施发展的策略;除此之外,他还推动金融机构改革和银行电子化,引入国际咨询,派出人员培训……

显而易见,朱传榘这些二十甚至三十年前的建议正在中国逐步实现,并且其参考价值至今仍不过时。这便不难理解,为什么邓小平、王震、万里、江泽民、李瑞环、朱镕基等许多党和国家领导人都非常愿意同他会面畅谈。

(四)

从小熟读《论语》的朱传榘十分尊崇孔子,他认为孔子是有着科学思维方法的贤哲。暮年时,他仍能熟记许多《论语》中的句子:“五十知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩”。古稀之年的朱传榘不想为“规矩”所束缚,见证了中国经济飞速发展的他下决心改行,立志倡导精神文明和公益事业。

1990年,朱传榘在他复兴中国的实验基地——上海交通大学设立了“精神文明奖”。他认为,“文革”后的中国人不大讲公德,文明较差。他想通过评奖的方式来鼓励大学生爱惜社会,回报社会。而就在此时,中央领导也提出中国要建设社会主义,不仅要抓“物质文明”,也要抓“精神文明”。

深受西方文化熏陶的朱传榘却是一个不折不扣的马克思主义者,他认为资本主义内部也有马克思主义,那就是宗教。“而中国的燃眉之急就是要把NGO做成功,来代替宗教。从科学家的角度来诠释马克思主义很简单,就是马克思希望建设一个公义社会。我对马克思主义的解释是,能做多少公益就做多少公益。”

当然,这位极具创新个性的实干家对于公益“疯狂地爱”绝非一时冲动,早在二十世纪初期,中国公益事业刚刚起步的阶段,他就已经摸透了美国的公益状况和美国基金会的和运作模式,熟稔美国基金会的数目及资金数额。“基金会就是美国民主的基石。退休官员、企业老板、富人,这三种人支持这么一种组织。这也是美国社会的基础。他们是工业社会精英组合的复合体。我希望这种机构,将来也是中国社会的基础。”发表这些看法时,朱传榘已过耄耋之年,而他“公益传教士”的生涯却正如日中天。如今许多广为接纳和推崇的观点都能在他彼时的发言中找到踪迹:政府应该转变职能,成为为人民服务的政府,大力发展非政府组织和社会公益事业,政府只从宏观上把握;政府和NGO是相互配合的,可以政府出钱,NGO办事,NGO为政府服务……

2003年11月,在《公益时报》与民间组织促进会等单位共同举办的“首届跨国公司与中国公益事业高级论坛”上,朱传榘慷慨激昂:我们做公益事业不是给人一口饭吃,也不是救一时之急,而是要强国富民,促成中华民族的伟大复兴。我看到了一张最好的报纸,看到了最好的文章,看到了一支最值得尊重的“公益救国军”。

2006年的一个春天,身穿淡粉色条纹短袖衫的朱传榘来到了北京大学,这位87岁的老爷子在黑板上写下讲座的主题“知识青年到NGO去!”遒劲有力。他告诉在座的每一个人:NGO就是推动公益社会的军队,中国政府一定要用100%的力量来推进NGO组织的建设。

那几年,朱传榘不停地在大专院校及非营利组织中推动公益事业,直至体力不支。

原载 公益时报 微信公众号

2015.3.11

微信编辑 吴丽萍

请参见 沈保立丨我的外公、姑父、大舅、小舅和外甥

世说文丛总索引

评论