十年前,在一个非正式的场合,曾经向青啤博物馆的负责人建议,展陈的文字不仅需要翻译准确,而且还要力求内容正确。准确和正确,可能都是相对而言。但是,精益求精、尽善尽美,应当也是追求的目标和方向。

相关的负责人,大约在之后的三年退休了。而最近的十年,则从未再踏入56号一步。从网络图片可见,某些展陈可能确实做出了更新。日前收到一条网友的留言,说“没有德国人我们也没有青岛啤酒,没有青岛啤酒就没地方打散啤”的调侃,不禁又想多说几句。

青岛啤酒Since1903,已是家喻户晓。百廿多年的发展历程,可谓道路坎坷、灿烂辉煌。从相关的展陈读到“德国色彩”,即为1903-1916年由德国人经营的初始阶段。

德国色彩,从英文翻译可知是“德国影响”的词语表述。至于描述的“创世以后,一直使用 Tsingtao Beer商标”,与后续的酒标“诸如高卢鸡、鹰、狮子等图案”相互对照,显然并非只是TSINGTAO一词(况且初期还是TSINGTAU拼写)。

另外,高卢鸡的翻译Gaul chicken,指向与KFC雷同的“小鸡”,似乎又与“高卢雄鸡”的本义形成鲜明的对比。在此,暂且忽视。

要说的是“日本表象”,即1916-1945以大日本麦酒株式会社为主体的经营阶段。

首先,“表象”一词,也是上述“影响”即influence的英文单词。展陈的文字说明,主要以“近30年的日本经营时期”,出现“青岛、朝日、麒麟、札幌、万字等多种商标”,从而突出了这段时间品牌多样的特点。

然而,话锋忽然一转,强调“所幸啤酒自身的内质并未发生逆转,依旧享有名牌之誉,活跃于海内外市场”。所幸,好像是接续前一句的“多种商标”。难道商标多,还是一种不幸吗。至于“名牌之誉”,大概指的是1906年获奖一事。

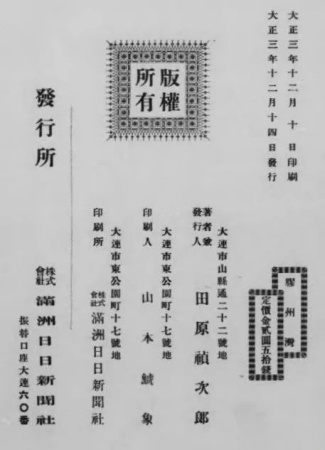

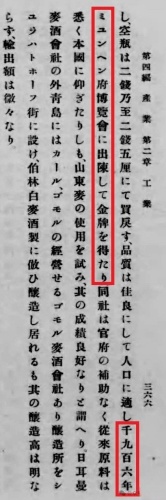

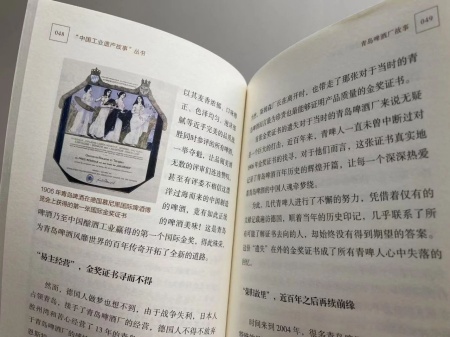

据1914年日本人田原天南(又名田原祯次郎)所著的《胶州湾》记载,第四编产业的第二章工业,最先介绍的“麦酒酿造”即为“日耳曼麦酒酿造会社”。小段文字的最后部分提及,“1906年在慕尼黑(州)博览会上出展并获得金牌”。

田原所记的慕尼黑之后,附带一个“府”字,相当于“州”。从文字的排列上,看不出这是在慕尼黑的“州博览会”,而应当是所谓的“慕尼黑州”博览会。或许,田原误将首府的慕尼黑当成了州的巴伐利亚。

由此推测,1906年慕尼黑国际博览会或慕尼黑国际啤酒博览会,有可能都是不准确的信息传递。青岛啤酒现在所展示的、“荣归故里”的金奖证书,则是“巴伐利亚工业、商业和艺术展览会”的名称所指。

2022年1月出版的《中国工业遗产故事·青岛啤酒厂故事》一书,对1906年的事项及其传奇经历有详细描述。需要指出的是,书中明确讲述“青岛啤酒在日方手中经营了近30年,这也是青岛啤酒历史上生产、管理最为混乱的时期”。真实的历史究竟如何,有必要做出客观的分析和有效的评价。

令人不解的是,书中记载“中国工人们在艰苦的环境下依然努力工作,为的是不让民族企业在混沌时期完全丧失自主权”。

从1903-1916年间,再从1916-1945,青岛啤酒前四十几年的经营,完全由德日等外资掌控。依照“1937年时全厂共有职工186人,其中日本职员15人,工人7人,中国工人164人(男152人,女12人)的从业人数判断,164名中国工人,担负着“不让民族企业在混沌时期完全丧失自主权”的艰巨任务吗。

这个“民族企业”的认定,是指在当时还是现在?1916-1945近三十年的企业经营管理权,到底是在中国工人手中还是阶段性地受到殖民统治护佑的日本工业资本的实际掌控之下呢。

从“德国色彩”到“日本表象”,同样的一个influence的英文单词,到底它影响了谁的认知、谁的判断、谁的主体地位呢。

2025.5.13

原载 rossen

2025.5.13 00:08 青岛

张勇更多作品

世说文丛总索引

评论