皇帝心眼多。不过,如此遍览山水并将之绘画出来是幸运的,可谓“踏花归去马蹄香”。香味不仅滞留大殿,还浸染画家身上,一路过来,如腊梅的淡香,余味袅袅,穿透千年,至今尚能嗅闻。还有一种造些山水出来的,在有限的地面上作画,不失乾坤,可称“移花得蝶,买石饶云”,意蕴与纸绢画有一比。

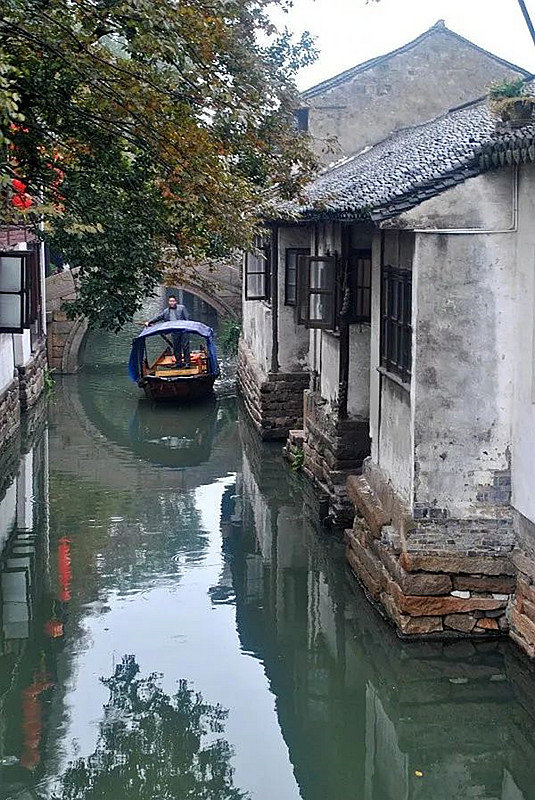

把唐朝诗人陆龟蒙宅院定名为拙政园的是明朝进士王献臣。弘治年间,王献臣官场失意,退隐苏州。吴地烟雨和石桥碧水让他找到另一个压抑已久的自己:爱山水。他请来好友文征明,说造个园子,既能尽得山水,又可了却残生。文征明乃吴派书画大家,深谙江南山水底蕴,对一木一石的运用自有卓尔不凡之处,不光局限于软笔落纸。不出所料,文征明设计了一张园林蓝图,不曾想耗去十六年光阴,拙政园才得竣工,可惜园成不久,王献臣就去世了。但建园过程中,王献臣体会了营造之美,营生之乐,正是他追求的西晋潘岳《闲居赋》的意境:“池沼足以渔钓,舂税足以代耕。灌园鬻蔬,供朝夕之膳……此亦拙者之为政也。”时光被浓缩在“一拳千仞”“水不容泛”的可见可感之物。看来,营造好的山水需要一点情怀,仅靠遍插树木、堆砌山石解决不了一个人的涵养问题。

仅就此论,苏轼、柳宗元们恐怕比王献臣、吴道子都幸运,幸运在迭遭贬逐中得见更多山水。想那苏轼,一贬黄州,再贬惠州,又贬儋州,与柳宗元先贬邵州,再贬永州,最后贬至柳州相似,一路向南,向南,差点贬出国门,谁能说苏轼、柳宗元等品尝的不是山水而是贬谪的命运呢。如果不是这样的命运,文学的粮仓中,又怎会有字字珠玑的苏氏诗词和冠盖文坛的《永州八记》呢。想当年在海口、三亚、儋州等地,品尝东坡肘子,如品尝南国山水,边吃边想,若把苏轼再贬去北疆就好了,让他向北向北再向北,粮仓里又会多出怎样的篇章呢?但人生有限,东坡先生走到常州便去世了,不晓得算不算文事的遗憾。

不管怎么说,胸有山水者必得见山水,胸有丘壑者必不履平川。有些人咋咋呼呼,在历史中是等所有人忘了他。有些人沉默潜行,却是无论如何不能被遗忘的。天越黑,星星越明亮。那枚月亮,总在清唱小曲,圆了又缺,缺了又圆。

写于2019年

整理于2020年

原载 标准时钟 2020-02-06 07:44

阿龙更多作品

世说文丛总索引

评论