这几天“阳”了,在家恢复,突然想起一个话题,还是想哪写哪吧!

今天是中招第四天或第五天,按照通常的说法,第一天只是咽干、痒,症状不明显。第二天,也就是周二才算,而且是到夜里才有发烧的感觉,手里没有体温表,但浑身打寒颤,症状明显。即便是这样,也得不到休息,因报社有几位已经阳了,领导决定这周居家办公——在家编审版面。那天最后一个版,来得比平时要晚,不得不忍着寒颤,牙齿嘚嘚地响个不停。直到下半夜一点才结束。第三天,有了体温表,一量,39摄氏度,手里没有布洛芬,翻箱倒柜,好不容易找到几片不知哪年购置的对乙酰氨基酚,如获至宝,吃下一片。但第四天早上,不但不降温,反而升至39.5度。夜里再吃半片,后半夜起来一测,降至38度多。今天第五天吧,体温已只比常温稍微高一点了。不过还是难受,前三四天都没有的那些惯常感冒才会出现的症状都冒出来了。

天不亮就醒了,遭受感冒症状折磨的时候,突然想起30多年的一次重感冒。

那应该是1986年前后的一个夏季。当时应邀赴武汉参加团中央主办的一次会议,主题好像是改革方面的。这个会是同年春天在青岛黄海饭店召开的一个会议的续集。青岛的会议,我是随时任团市委书记夏国洪出席的。会议期间,讨论了一项动议。提出动议者,青岛化工学院(今青岛科技大)教授刘起沛发明了一套以“我爱中华”为主题的扑克牌,把西洋扑克的符号全部用中国的风景名胜和古典文化的要素替代,初衷是想通过这种所谓“寓教于乐”的方式,对青少年进行爱国主义教育,说白了,就是向全国中小学推广这种扑克牌,刘先生想得很天真,以为主管部门团中央和各级团组织一定会支持这一想法,一声令下,各级学校也一定会纷纷响应,这套扑克牌在青少年中的普及不在话下。想法似乎不错,团中央也确实重视,为此专门开会、发文。《中国青年》杂志专门派出两位资深记者刘朱婴和栾孟霞来青岛“督阵”落实,我作为杂志的通讯员,为此服务义不容辞,那一阵陪着两位记者跑遍了市郊各县,但各团县委似乎不感冒,收效甚微。后来不了了之。扑克样本印了很多,很精美,最后堆积在刘教授家里,不知后续如何处理。

说起自己的角色(时任团市委研究室副主任)——团中央机关的一报一刊通讯员兼特约发行员,按惯例,通常是由地市级团委的宣传部副部长担任,所以我到北京去,常被介绍为,这是青岛团市委宣传部副部长。何以如此?只因为当时那套扑克牌提到议事日程时,时任团市委宣传部副部长纪援朝已调离团市委,这个位置空缺,纪援朝便推荐我,与中国青年杂志和中国青年报联系,久而久之,就成为“正式”的通讯员了。麦天枢派到中青报青岛站的时候,我就跟着他跑前跑后。

记不得武汉会议与此是否有关。只记得那个会是在武汉东湖一个叫卓刀泉的地方,那里是湖北省团校,会期很长,足足有二十多天,其间,只有一两天不下雨,其他时间天天下雨,素称“四大火炉”的那种湿热气候真是难以忍受。室内似乎没有空调,只有风扇。风都是热的。

会议结束后,在商讨返程路线时,多数人选择火车或飞机直接返程,也有想走上海,顺便到繁华的大都市逛逛的。我也想顺便去老家看看。但突发好奇心,选的却是轮船,长江班轮,不知现在还有没有这趟班轮了。这条线路,航程是1125公里,当时想得很简单,1000多公里,时速五六十公里,最多一天一夜就到了,跟青岛到上海的海轮差不多吧。海轮多次乘坐,也想体验一下江轮,顺流而下的感觉,那种感觉一定很爽吧!

之前几年,刚进机关不久,到浙江开一个会,会址在千岛湖(当时还没有开放,曾乘船环游湖域)边上的建德县。开完会,顺流而下,沿着富春江直奔杭州。据当时会议主持者、上海《青年报》总编辑施惠存老师说,名曲《春江花月夜》描写的就是富春江沿岸的景致。大家站在甲板上,围绕着施老师,听知识渊博的他讲那些闻所未闻的逸闻趣事,江风吹拂着衣衫、发丝,晚春的阳光洒在身上,那种感觉久久难忘。于是就有了这次从江汉到沪江之旅。

但我想差了!这趟旅程,足足走了一周多!夸张吧?

出发第二天傍晚,船在一个什么地方停下来,我以为到上海了,在船舱里收拾行李准备下船。同舱的人笑话我:早呢早呢!还没出湖北地界!我一听便泄了气。之后沿线几乎每一个码头,轮船都会停下来,装卸货物、上下旅客。在一个码头,短则停靠几十分钟,长则一个多小时。第三天还在湖北地界盘桓!在九江码头,船靠岸后,站在船舷边的我,百无聊赖,突然想到,父亲当年离家出走投奔苏北根据地,曾在九江当过一段时间的警察,应该为时不长。于是很好奇,想下去,体验一下当年父亲来过的地方。下是下去了,却又担心船会开走,不敢走远了。走到街巷口浏览一番,买了点小食品,又匆匆返回来,其实又停了大约半小时才开船。

连日来,在武汉期间的高温、湿热、饮食不佳,加上船舱里机器的轰鸣,同舱旅客南腔北调的侃大山,烟草味、汗臭味以及旅行特有的味道,对行程的不可预知,种种因素一起袭来,立即病倒,发起高烧来。人在旅途,举目无亲,无人诉说,只能自己硬扛,所以今天早上那种感觉,一下想起当年的境况。人的联想真是奇怪,这么多年了,八竿子够不着,怎么一下子就想起来当年的事情啊。

好在那时自己年轻,抗造,船上有免费的淋浴,一天冲几次凉,大量补水,那时水果便宜,猛吃水果,多有江鲜的伙食也很实惠,便大快朵颐,很快就退烧了。

夏季的江轮,舱门都大开着,江风肆意地穿堂而过,躺在船舱里,仰头可见漫天星光,侧耳是滔滔江水,偶有江涛拍打船舷,激起浪花,打到甲板上,好不惬意!那时还没有《三国演义》电视剧的片尾曲“滚滚长江东逝水……”只是想着,多年后,回想当年的自己顺流而下游长江、躺在船舱里仰头看星空的经历,一定很有诗意吧!呵呵,这不,说着说着就到了“多年后”“很多年后”。

那种开放式的江轮,在今天来看似乎是不可想象的——今天很多所谓的安全措施,那时根本就没有这个概念!完全不设防!

大约第七天,班轮徐徐停靠在上海十六铺码头。巧合的是,先我一周到上海的某省一个一同参会的代表也在码头上,不知所为何事,他眼尖,一眼看到我,朝我大声招呼。他当时是坐飞机飞过去的。见面自然少不了一番感慨寒暄。

这次武汉之行有几个插曲很有趣。

出发前,知道火车要路过著名的武胜关。这个地名在青岛可谓家喻户晓——青岛八大关里就有一条路,以武胜关命名。当时,家属在集邮协会工作,想发一张发自即时风景名胜地的极限封,算是一个惊喜吧!提前写好一张明信片,写好收件人,贴好邮票,落款处注明我是谁,在哪工作,然后想在列车路过那个关隘时扔下去,麻烦铁路工人代为投寄。当时绿皮火车的窗户是开放的,我打开窗,在车驶出跨越豫鄂两省交界处武胜关的隧道口时扔了出去,一转眼就看不见了。结果回到机关,却发现,明信片却被寄到了机关。应该是,明信片确实被铁路工人捡到了,他应该没有什么极限封的意识,出于迷惑和“好心”,又给我单位寄去了。

在武汉期间,阴雨连绵,不下雨的几天里,会议组织者带我们去游览著名的黄鹤楼,那时刚刚修好(主体建筑改为钢筋水泥材质,大概是为了有效避免火灾吧。据说之前的木质结构在多次火灾中损毁)还未对外开放,景区除了我们这百十号人别无他人。以黄鹤楼为背景留影。照片找不到了。等找到上传来,让你们看看我当时的尊容。

说起当时我的打扮,也有趣。那时改革开放初期,我算是引领时尚的人吧。我下火车时,接站的湖北团省委的人问我,是否深圳团市委的,因为我当时烫着头,身穿一件时尚的T恤,牛仔裤,错被当成了深圳来客。我说来自青岛,他还诧异:青岛也这么开放了?我这身打扮,在济南团省委差点被拒之门外。我去那里出差,走到大门口,门卫刘大爷说啥不让我进,不相信我是团干部,当时没有手机,无法跟里面的人联系,大爷也不让打座机,对峙期间,走出一个人,答应给我联系,走出来的是团省委研究室副主任刘向红(刘长坤),他跟大爷解释,确认我确实是青岛团市委的,大爷才将信将疑放我进去。说起这个刘主任,也曾因一次“花衬衣事件”挨批,事后知道,其实就是带条纹的衬衣。

当时我还从北京中央团校学回来一套集体舞,由一个团干部,染料厂分厂的团委书记刘群燕骑着摩托车带我到各单位教大家跳舞,一起教舞的还有青岛日报的刘志刚,他当时是《青年园地》责编(有段时间,他物色我去接他的班,担起这个栏目,但即将调离的书记刘光享推说等下任书记来了再说,但新书记夏国洪上任后却说,我刚来就想走,给我拆台呢?!),还有二轻局团委的孙爱萍大姐。在今青岛音乐厅大厅里,几百人的舞蹈《阿西跳月》《西班牙五号》《十六步》《金梭银梭》等,风靡一时,相当壮观,好不快活,荷尔蒙飙升。后期也跳交谊舞,为此,书记还跟我谈过话。

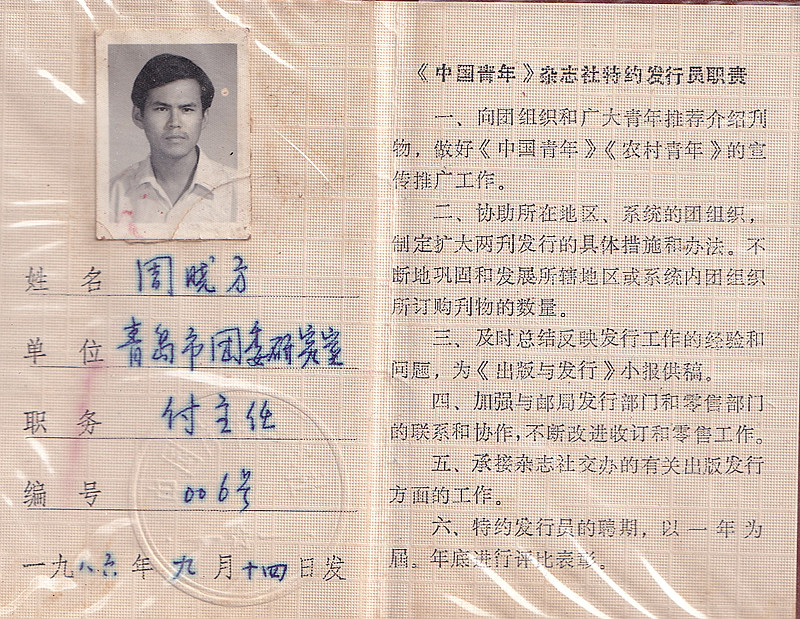

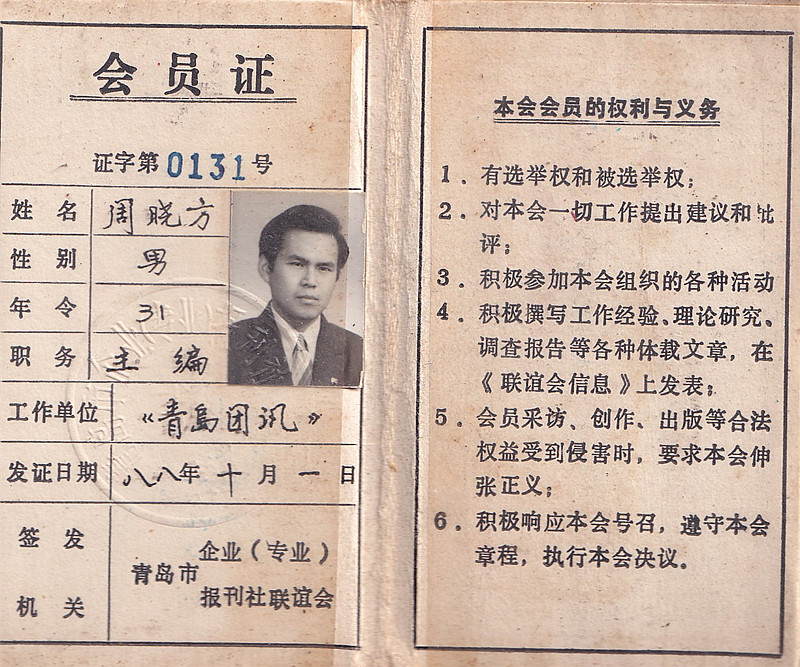

好啦好啦,岁月流水,流水帐写起来就拉不住,暂且打住。想起来再补充。贴两张当时两个证件上的照片,看看我当时的模样。注意第一张图中那个简化字“付”,第二张图中“年令”的“令”,前者是手写体,后者是印刷体,都是当时流行的第二批简化字,虽不成功,但在很多文献和史料、建筑上都留下了痕迹。比如耀邦先生题写的“青岛大学”校牌的“青”字,就是二简字。事实上,现在仍有很多二简字在日常书写中顽强地留存着。

还有一点,第一个证件里的“青岛市团委”,在团内公文正式的表述中通常写作“共青团X市(省、县、区)委”,或简化为团市(省、县、区)委,如共青团青岛市委、团青岛市委、团市委,这种“市团委”很少有这样写的,县区级倒是有。

又想起一点,第一个证件右边“《中国青年》杂志社特约发行员职责”里,与《中国青年》杂志并列的是《农村青年》,也是一份杂志,由《中国青年》杂志主编,主要面向全国农村地区的团员青年,《中国青年》的通讯员兼《农村青年》杂志的通讯员,也做发行工作。不过我只收到一期杂志,后续没有再收到。杂志的开本、风格与《中国青年》类似。页码略少。不确定当时是否中国青年杂志社是为了在农村地区创收而设立。印象模糊的是,好像还有一份《个体青年》,主要面向全国个体青年。待核实。

第二份证件,是中共青岛市委宣传部发的,具体部门好像是新闻处?处长是一位转业军人,阎晋阳(也是集邮爱好者),这个部门主管本地区的所有公开出版的媒体和内部期刊。以青岛市企业(专业)报刊社联谊会的名义开展工作。当时的公开出版物,只限于《青岛日报》以及后来成立的《青岛晚报》。我在青岛新闻出版局办公室时,记得青岛日报?向省委宣传部提交创办青岛晚报的申请表格,还是我给盖的章。当时,我和几位要好的文友约定一起进入晚报,但只有黄晓晨、王勤如愿。我进出版社时,青岛化工学院学报的主编刘咏早就在出版社工作,王心麟(方圆)进入经济台(后来黄晓晨、王勤也去了)。新闻处开会通常在中山路一号科协的一楼会议室,那间屋子距离栈桥海滨不远。就是在那时,结识了几位好友,一直保持联系至今。

(待续)

周晓方更多作品

世说文丛总索引

评论