远在清代乾隆年间,即有著名诗人、书画家、篆刻家高凤翰。高为山东胶州人,印作古朴凝练,名重海内外,流传至今的印拓约有数百方,若干原印,为鉴藏家奉为至宝,不轻易示人。篆刻入艺术之林,相传始于宋代,米芾能够自篆或自刻印章,毕竟是推论,元代赵子昂亦能篆印,但未能操刀治石。在众家崇尚婉丽的圆朱文一路绮丽风格的时代,高凤翰得以雄浑的印风面世,开齐鲁印派之先,对后世影响极大。

民国年间,有现代著名金石家,书法篆刻家孟昭鸿先生的印作影响着青岛印坛。昭鸿先生系诸城人,晚年卜居青岛,与青岛书法家、篆刻家过从甚密。先生的印作苍浑峻拔,自成一家,曾辑有《放庐印存》。

现代著名考古学家、版本目录学家,日照王献唐先生,于研究、著述之余,复善操刀治石,格调高古,令人难望项背。先生长于印学研究,详于考订,收藏亦极富,曾着《五灯精舍印话》,阐扬其印学观点;又曾裒其所藏汉印精品,辑拓《两汉印帚》印谱,素为学术界所推重。

三十年代,著名学者、诗人闻一多先生曾执教于青岛大学文学院,闻先生早年学习美术,自幼喜书法篆刻,于篆刻具有深厚的功力。所作或拟古玺,或拟秦汉印,格调高雅,先生在青期间,曾于授课余暇为一些学者、艺术家、学生治印,作品流传不少。

五十年代,著名学者、书法家、篆刻家蒋维崧先生执教于山东大学(五十年代校址在青岛),先生篆刻师法黟山派黄牧甫的弟子乔曾劬,所作静穆简达,刀法光洁而劲健。先生于篆学、印学理论素有研究,对当时的青岛印坛影响甚巨。

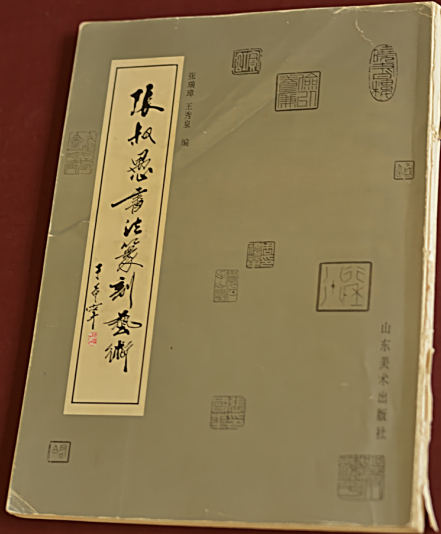

昌邑张叔愚先生,系岛上资望甚高的老篆刻家,早在三十年代,即已卓立印坛。先生所作沉稳安详,流传颇多。直到八十高龄,尚鼓刀治石不辍。

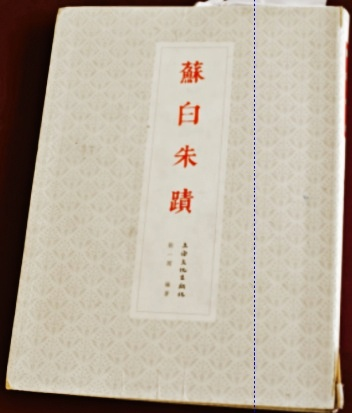

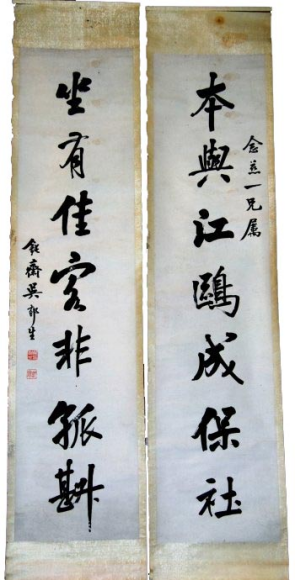

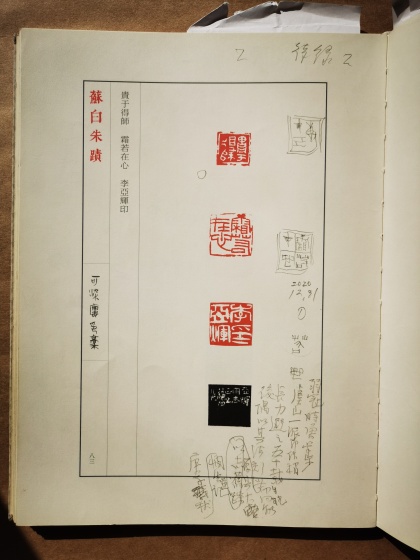

五十年代后,岛城的篆刻创作曾一度繁荣,书画家兼篆刻家杜宗甫、冯凭、陈寿荣,书法家兼篆刻家蔡省庐、王梦凡,于书法、绘画之外,兼及篆刻;篆刻家苏白先生,则专攻篆刻。诸家于篆刻各有所宗,又各尽其极,印作或严整遒丽、雍容端庄;或纵横欹斜、雄强恣肆;或光洁峻拔、秀逸娴雅,各领风骚。继起的一代,亦能继承传统,开拓视野,探寻个人印风,卓然而立。

由于历史的铺垫,青岛当今的篆刻创作虽未及江浙之盛,但在北方城市中,已非属弱者。“文革”以后,书法篆刻复兴,在历次全国性展览、评比中,青岛均有作品入选或获奖。计有一九八三年“《书法杂志》全国篆刻作品评比”一等奖一名,优秀作品奖三名;一九八六年“西泠印社首届全国篆刻作品评展”入选四名;一九八七年“全国首届篆刻艺术展”入选六名;一九八九年“全国印学研讨会”入选一名;一九九一年“西泠印社第二届全国篆刻作品评选展”入选一名;一九九一年“第二届全国篆刻艺术展”入选四名。

篆刻一艺,在旧时代只是文人墨客的余事,今天,它为更多的学子所掌握,在繁荣社会主义文学艺术创作的活动中,发挥着不可估量的作用。愿青岛篆刻家继此以进,取得更大的成绩。

(《青岛篆刻创作的基础》,发表于一九九三年《首届青岛书法艺术节特刊》)

姜寿民更多作品

世说文丛总索引