弦乐器普遍具有宽广的音域、动人的音色和丰富的音乐表现力。在众多的弦乐器中,又以小提琴的地位最高,发挥的作用最大,故而被称为“乐器皇后”。现如今,小提琴与钢琴、吉他并列为世界三大乐器,深受社会各界人士的喜爱,它也是现代交响乐团的支柱。

早期的小提琴并不是以独奏的乐器出现的,它仅仅是一种民间伴奏乐器,常在集市、广场、街头、游艺会、婚礼场合,看到提琴手或流浪艺人的即兴演奏,或为歌者、舞者伴奏。

在长期的发展过程中,小提琴的形制不断变化,音域逐渐拓宽,表现力日益增强

匈牙利,1896,邮资片,背图小提琴和其它乐器伴奏下跳舞的女孩们。

小提琴是最接近人声的乐器,其演奏的旋律,如同歌者的歌声般自如,柔情似水,展现出巨大的艺术魅力。

法国,1967,附捐小本票内页,捐款用于红十字会

后期小提琴已演变成一件兼具独奏功能与重奏功能的重要乐器,是现代交响乐队中不可或缺的组成部分。

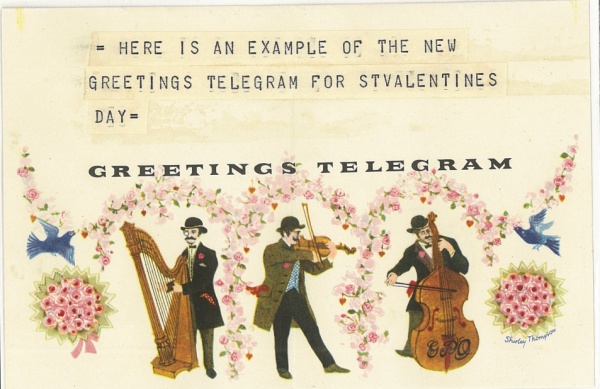

英国,1958年2月14日祝贺圣瓦伦丁节(情人节)已使用电报纸

在小提琴乐曲中,奏出的乐音像一个挥洒自如的歌者,它在演奏华彩乐章时通常会运用高超的演奏技巧,令观众为之惊叹。

在现代交响乐团中,小提琴和提琴家族中的中提琴、大提琴及低音提琴构成了弦乐组,其功能强大,构建起交响乐的灵魂,是交响乐团的根基所在。

小提琴和大提琴的二重奏犹如一位女高音和一位男中音的深情对白。

芬兰,1920,已使用的电报纸

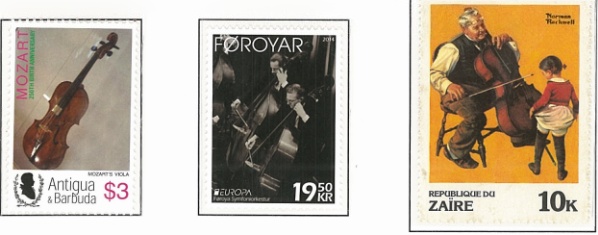

莫扎特使用过的中提琴(viola)(左),低音提琴是乐队中重要的节奏乐器(中),大提琴以热烈而丰富的音色著称(右)

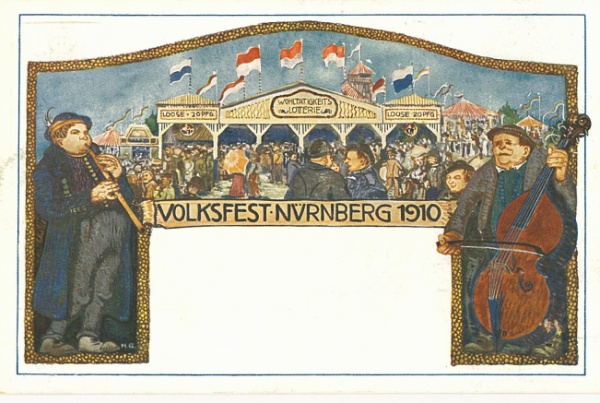

拜恩,1910,私人订购邮资片,背图:民俗节上拉大提琴和吹笛子的男子

2. 巴洛克时期小提琴音乐的萌芽

2.1.文艺复兴运动对巴洛克音乐的影响

14世纪初,文艺复兴运动发端于意大利,后席卷欧洲,于16世纪达到顶峰。其核心思想是反封建、反神权的人文主义文化,主张个性解放和平等自由。

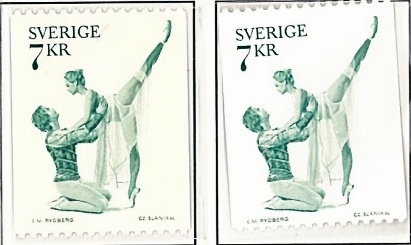

变体:整体图案向下移位2mm 正票:

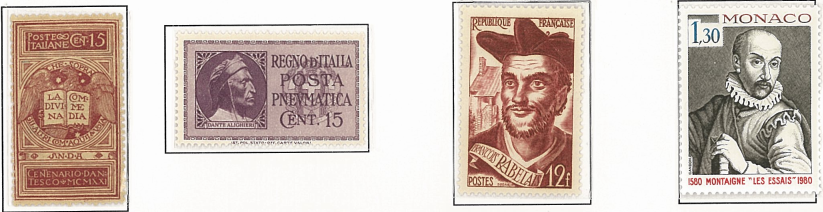

但丁(1265-1321):文艺复兴的先驱,反对神权,反对蒙昧,追求真理的诗人(左1、左2),

彼特拉克(1304-1374)人文主义的首倡者(左3)

意大利人文主义作家薄伽丘(1313-1375)(左4)

乔瓦尼·皮科《论人的尊严》(左5)

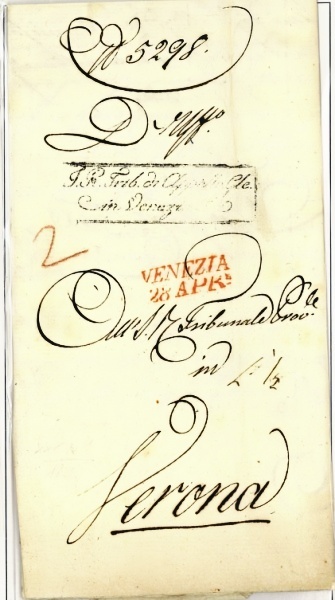

意大利的威尼斯是文艺复兴运动重要的发源地和中心

威尼斯上诉法院法律文件,双头鹰王冠纹章戳。盖4月28日红色日戳。

《神曲》是但丁的代表作,对后世文学和艺术产生了深远的影响,但丁也被誉为西方文学之父(左1、左2),法国人文主义作家拉伯雷(1494-1553)(左3),法国哲学家蒙田(1533-1592)也是人文主义教育家(左4)

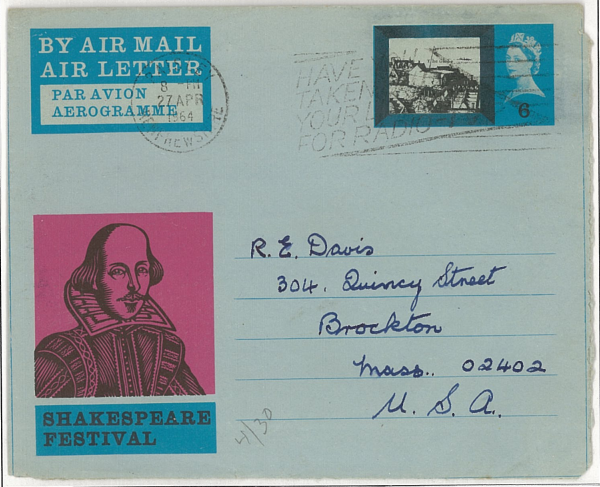

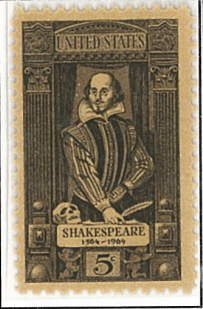

莎士比亚(1564-1616)英国文艺复兴时期代表人物,剧作家、诗人,其名著《罗密欧与朱丽叶》被搬上芭蕾舞台。英国,1964,航空邮资邮筒,纪念戏剧家莎士比亚艺术节,自苏格兰小镇佩斯利寄美国

荧光纸 普通纸

莎翁最著名的剧本《哈姆雷特》被法国作曲家改编成五幕歌剧

文艺复兴运动是世界近代史上三大思想解放运动之一,其影响力体现在绘画、雕塑、文学、建筑、音乐、文学、科学技术、社会、政治、宗教等方方面面。

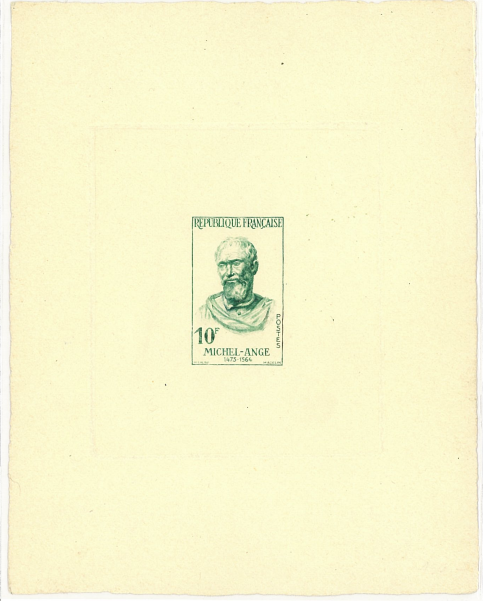

米开朗琪罗(1475-1564):意大利著名画家、雕塑家、建筑师,与同时代的画家达.芬奇(1452-1519)和拉斐尔.桑西(1483-1520)并称文艺复兴时期“美术三杰”。

法国,1957,雕塑家米开朗琪罗试模印样

已发行票

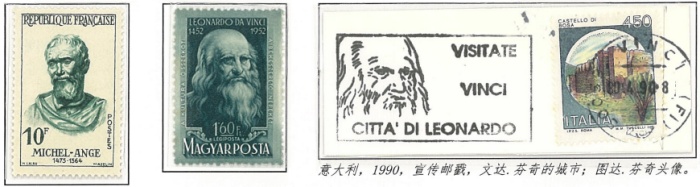

意大利,1990,宣传邮戳,达·芬奇的城市;达·芬奇头像。

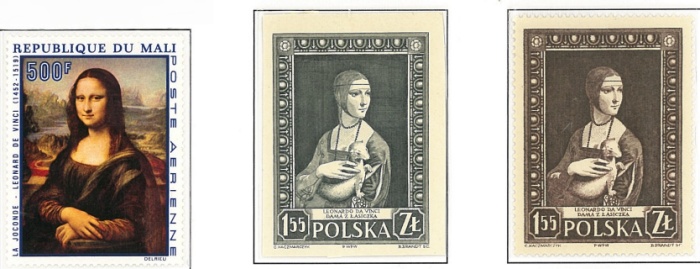

达·芬奇(1452-1519)《蒙娜丽莎》收藏于巴黎卢浮宫(左1),达·芬奇《抱银鼠的女子》,收藏于圣彼得堡冬宫博物馆(左2、左3),波兰,1956,黑印样 正票

继文艺复兴之后,马丁·路德(1483-1546)的宗教改革进一步冲击了神学对科学和自由思想的禁锢,使文学、艺术、哲学、科学等领域发生了深刻变化,促进大量的音乐家和作品问世。

德国,1921,私人订购邮资片,背图马丁.路德在艾森纳赫的居室及瓦特堡教堂古建筑,销宣戳(路德头像)

文艺复兴时代,是音乐艺术发展的黄金时期,在宗教等因素的影响下,声乐艺术占据主导地位,器乐艺术的发展相对滞后,仅仅是模仿人声和为声乐伴奏。塞万提斯(1547-1616)是西班牙文艺复兴时期大文豪,他的名著《堂·吉诃德》对世界影响很大。德国作曲家理查·施特劳斯创作的第六交响乐诗正是取材于他的这部作品。

巴拿马1948华德路公司凿孔印样 已发行票 已发行票

西班牙,1916,公事邮票(仅限议员使用)

西班牙,1936,塞万提斯巨著《唐·吉诃德》样张

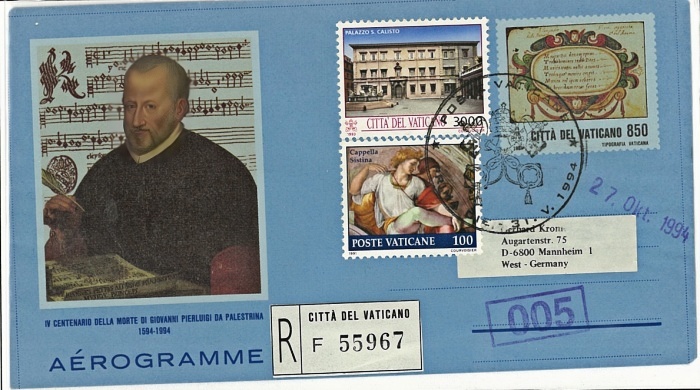

文艺复兴后期,一批音乐家开创了人文主义音乐之风,意大利作曲家帕勒斯特里那(1525-1594)和

尼德兰作曲家拉索(1532-1594)的音乐作品普遍采用复调音乐形式。

帕勒斯特里那的学生,西班牙作曲家托马斯·德·维多利亚(1548-1611)

梵蒂冈,1994,实寄挂号航空邮资邮简,纪念意大利作曲家帕勒斯特里那逝世400周年,自梵蒂冈寄德国曼海姆市

世说文丛总索引

评论