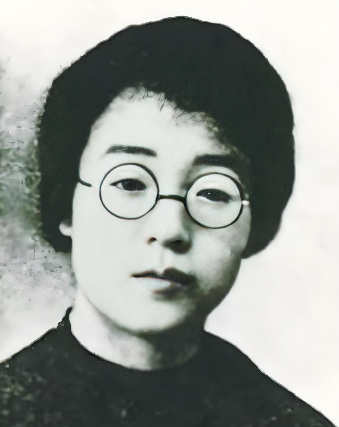

石评梅(1902-1928)原名汝壁,笔名波微。山西平定人。

著名女作家,新文学运动的先驱,其短暂的一生著作甚丰,有“四大才女”的美誉。

短暂的创作生涯

石评梅出生于书香门第,其父亲是清末举人。她自小受到良好的家庭教育,从三四岁开始认字,在童年时代就打下了坚定的国学根底,为今后的文学创作奠定了基础。

1919年8月,石评梅从太原女师毕业,考入北京女子高等师范学校体育系,在女高师读书期间,她结识了冯沅君、苏雪林等,并同庐隐、陆晶清等结为至交。

在五四高潮的岁月里,她们常常在一起开会、演讲、畅饮、赋诗,所谓“狂笑,高歌,长啸低泣,酒杯伴着诗集”,甚至是浪漫。尽情分享着精神解放的快意。也正是在此“浪漫”中,她们闯入了文学的门槛。石评梅开始在《语丝》《晨报副刊》《文学旬刊》《文学》,以及她与陆晶清参与编辑的《妇女周刊》《蔷薇周刊》等报刊上发表散文、诗歌、小说和剧本。

石评梅的生命的历程十分短暂,在世上只活了26年,她的创作生涯也仅仅6年,但她在诗歌、散文、小说、戏剧、评论等诸多领域的创作,却为她赢得了现代文学史上一席之地。

石评梅去世后,她的作品由庐隐、陆晶清等友人编辑成《涛语》《偶然草》两个集子,分别由盛京书店(后又改由北新书局)和文化书局出版。1983年,北京书目文献出版社又整理出版了三卷本的《石评梅作品集》。第一卷为散文,收入《涛语》《偶然草》,以及过去未收入的作品;第二卷为诗歌、小说;第三卷为剧本、长篇游记、书信。同年,山西人民出版社又出版了综合性的《石评梅选集》。

匆匆的青岛之旅

石评梅与青岛结缘是在1923年。这年5月,石评梅与本校体育系12人、博物系14人组成“女高师第二组国内旅行团”南下旅游考察教育,石评梅任旅行团交际员。她们沿京汉铁路,经保定、武汉、南京、上海,从青岛、济南返回北京。

石评梅等人于6月18日(端午节)“十二时已抵青岛,风景殊佳;下船时大雨,衣单天寒,此种滋味,真第一次领略”。旅行团住在东华旅社楼上。稍事休息后,第二天即6月19日晨,旅行团乘坐马车去参观青岛私立中学、日本中学、日本女学校、胶济商埠屠宰场。

石评梅感觉青岛私立中学“像一幅画包围着,其日夜之静养,当可产生几个大诗人大文豪!”;见日本青岛高等女学校,“学校精神活泼、姿势正确;这一点中国学生,我参观一周,几乎无一校能比得上,此次远东失败诚然!”

印象最深的还是日本中学。日本中学建于日本第一次侵占青岛期间,是日本对青岛进行文化统治的产物。旧址位于现中国海洋大学鱼山路校区内,所遗留的建筑物,现在分别是六二楼和胜利楼。

石评梅记录下了她在日本中学的所见所闻:“……门如宫门成圆形,大理石做柱石,以花纹砌地。此校共400人,共5级,经费每年20万。学生上课下课以喇叭为号,精神异常活泼!设备甚完全,在山东采集的动物标本最多,据云此校之设备,比日本国内之中学更完全。物理化学实验室设备亦完全。武道场——即体育房分两部分,中间一部分为柔道,外边为击剑。柔道之地板有弹性,可避危险,旁有洗澡室、更衣室。图画教室,壁上有各种油画,风景皆青岛本地风景。露天操场,设备完全,有双杠、单杠、跳高架等……大礼堂兼音乐教室……”这是我们迄今为止,所见到的较早记述中国海洋大学校园的文字。80年后的今天,大楼前门风景依旧。

在参观第一公园(今中山公园)时,石评梅见青岛“第一公园,风景甚美”。可惜“凡周佳公良者,多被日本人拿去,尚有掘去痕迹”,并

对公园内的一女士墓产生了浓厚的兴趣,园内的“中国女子坟,系一广东人同德国人结婚,死后葬此。以铁栏杆拦之,上刻一极美之女像,手拈玫瑰花,含笑低首,西装而中国人的面貌”。“坟上花香扑鼻,蛱蝶纷飞,较我国之荒冢凄凉、别有风致。似觉泉下可含笑静眠,无感着惨凄的景象。”

石评梅在青岛待了两夜一天的时间,于6月20日早8时,乘坐胶济线火车,晚8时到济南,寄宿于山东女师。21日游大明湖。22日,乘津浦车返回北京。

7月,石评梅返回故乡平顶山城,撰写5万余字的长篇游记《模糊的余影——女高师第二组国内旅行团的游记》,全文刊载于《晨报副刊》1923年9月4日至10月7日。分22次登完。署名“评梅附识”。

在该游记中,第13篇专门写了游览青岛的见闻,题目为《图画中的青岛》。可见,短暂的青岛之旅给石评梅留下了深刻的印象。

世说文丛总索引

评论