无论杜衡本人,还是后来的研究者,都把1933年5月上海现代书局出版的《怀乡集》,作为他“最早写的一本短篇小说集”,但《怀乡集》的自序,又透露出这样的信息:“一九二六年到一九二八年的这三年间我也曾发表过一些作品,并且也出过一个自己也极愿意被人忘记的小册子”,——说明着他的创作还存在过“史前史”。

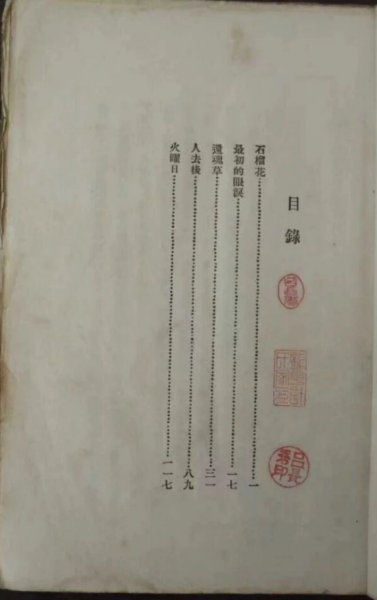

这个“史前史”,也是一部短篇小说集,书名《石榴花》,1928年9月,上海第一线书店出版,收小说五篇:《石榴花》《最初的眼泪》《还魂草》《人去后》《火曜日》。五篇小说的内容都与男女之情及婚恋有关。《石榴花》以一个女子的一封信和几十则日记的形式,写大学里一对同居的恋人,激情过后,男子移情别恋,女子断然抽身。《最初的眼泪》写一个私生女在特殊的生活环境中,早熟、早慧、情窦初开的瞬间。《还魂草》最长,有十八小节之多,写了富家的堂姊妹俩之间,以及与男朋友间的猜忌离合,最终堂妹和初恋男友言归于好。《人去后》写一对关系非常特殊的恋人,顶住重重压力同居一处,女子被父亲逼迫回乡,男子却无能为力,两人之间产生的怨怼之情。《火曜日》写一对相爱至深的恋人间的误会,原因是男子从事地下革命活动,要保密。

创作这些小说的时候,杜衡正求学于震旦大学,二十岁左右,人生阅历、思想、文艺技巧等,都有些不足和稚嫩。前面说过,取材就全是男女恋情,稍稍拓展一下,《最初的眼泪》写到私生女长大成人,也要面临婚恋时,《火曜日》写到女子猛然知道了男友的身份,意识到他的危险时,便由于种种局限,不得不使文章戛然而止,令读者感到突兀、失望。有的故事,进展不是那么自然,比如《还魂草》中,女主角英和初恋男友思玄,分手之后又渐趋于和,她后来的男友丹诺却突然杳无音信了,而且没有什么原由,这显然是出自作者的安排,而不是情节的自然推进。这些,都应该是杜衡自悔少作的原因。然而从书中可以看出,这位当时的少年是有才华的,对待文学创作是认真的。对事件的叙述细致,特别是每一篇中对人物的心理活动的把握和感受,都非常恰切,有些语言,简洁又极具诗意,比如“单是一晚的风雨,就使他感到无限秋情”,“这是在夜里。电灯光照着的小楼中,似乎一切都带着沉寂的,凄凉的调子”。

杜衡在震旦读法文班,西学的根基较好。“火曜日”是星期二,起源于古巴比伦,传入古希腊、罗马,演变为英文Tuesday,对应“战神日”,用男女约会的日历所显示的“火曜日”为题目,那一天就真的动了枪,这个构思有“神来之笔”。石榴花代表成熟的美丽,相传北欧的爱与美之神芙蕾雅,为寻觅出走的夫君,远行万里,终于在南方的石榴树下如愿,后来以石榴花的三瓣代表伤心欲绝的情感世界,北欧有新娘戴石榴花的习俗,寓找到幸福之义。杜衡用这三个字,既作篇名,又作书名,意蕴幽婉。

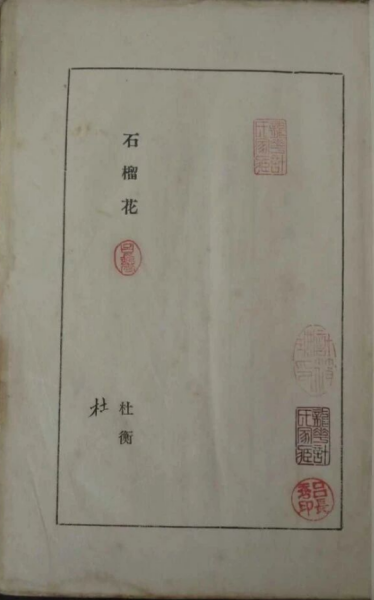

作品本身的不很成熟,作者有意地掩弃,再加上数十年的战乱相仍,《石榴花》在天壤间的存量,可能寥寥无几。前些时偶翻《怀乡集》,看了自序中的那几句话,忽然想起家里残存的老书之一《石榴花》,意识到这正是《怀乡集》之前,那本“被人忘记的小册子”。此书是祖母早年的读物,历经八十余年的世事沧桑,保存尚好。封面的右侧画了一枝简笔石榴,红花绿叶,左下角是红色的仿宋体书名、作者名,从右向左横排,天地各有一道黑线,版权页印着“一九二八年九月出版”,“第一线书店”等字,印花处空着,不知是失落了,还是干脆就没贴。第一线书店是1928年8月,刘呐鸥约施蛰存、戴望舒成立的一个私营出版社,因为出《无轨列车》杂志,只两个月就被查封。

鲁迅说过,幼年的衔手指、出屁股的照片,长大后知羞,藏起来不示人,但那是真实的、天真的历史。杜衡,这位现代文学史上的有争议,有影响的人物,如果要研究他,也不能绕过早年的这本著作,它毕竟存在过。尽管作者本人不大承认它,可也不是毫无踪迹可寻,其中的《还魂草》,发表于1928年第十九卷第六号《小说月报》。我家的这本《石榴花》还是毛边本,书根处较平,天头和左翻处参差,即使作为中国出版史的毛边本实物,作为短命的第一线书店的实绩,也都有收藏的意义。

2013年8月9日夜暑热中于青岛浮山后小隐楼

来自 《藏书报》第十八期第四版“旧书坊”(2015年5月11日)

计纬更多作品

世说文丛总索引