1962年9月入学的中文系学生在文史楼读书两年多,于1964年10月中旬,以实际行动响应伟大领袖发出的“阶级斗争是你们的一门主课”的号召,奔赴安徽参加四清运动。1964年10月16日,是我国第一颗原子弹爆炸的日子呀。

在安徽农村“摸爬滚打”一年半之后,1966年3月返校,不久迎来了史无前例的无产阶级“文化大革命”。本应1967年毕业,延至1968年8月分配。大家诙谐地调侃,我们白吃了国家6年饭呀。

当时“文革”虽未结束,但已实现了所谓革命的大联合。分配小组由“两派”代表组成,同时有军宣队成员参加主持。政治辅导员会提供相应的档案资料,因为政治条件是输送人才的重要依据。

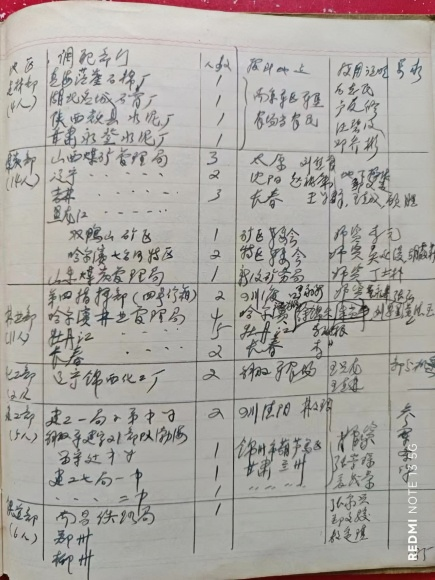

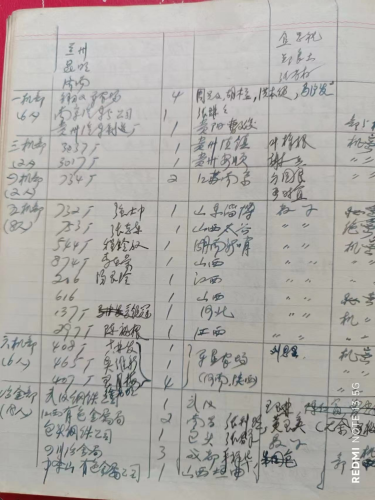

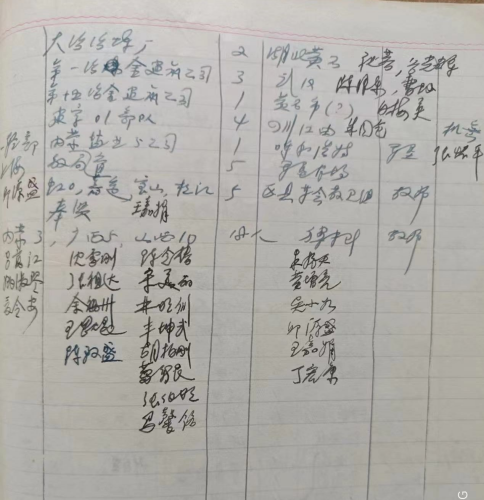

旧时笔记本中记录了当年108人(此外有个别“反动学生”不能参加分配)的分配去处。现在简述如下:

建材部4人,煤炭部14人,林业部11人,化工部2人,建工部5人,铁道部6人,以上共42人;

一机部6人,三机部(航空工业)2人(3017厂3037厂),四机部(电子工业)2人(734厂),五机部(兵器工业)8人(732、753、544、874、206、616、137、297),六机部(船舶工业)6人(408、465、407),共计24人;厂名皆为数字代码,地点多在三线,系保密绝密单位,政审要求高。冶金部18人,一轻部1人;

上海5人(农场锻炼),内蒙3人,广西5人,山西10人。

面向农村,面向边疆,面向工矿,面向基层,到祖国最需要的地方去。响亮的口号激动了学子的心。青海茫崖、黑龙江双鸭山等艰苦去处都有人毫无顾忌地积极前往。好男儿告别家乡,四个面向,奉献青春,为国争光。耄耋之年回首往事,思潮滚滚,感慨万千。祖国的一代,个人的一生。珍惜来年,终生无悔呀。

1962年秋季入学的大学生是在“从高分到低分,分档录取”的政策下进入高校的,人才济济,精英多多。

世事沧桑多变。猛然回首探望,孔雀东南飞,发现至今仍然留在第一报到处原地的已为数不多。更有多人黯然离世,生者只能在回忆遐想中一起重温旧梦。当今,微信成为维系友谊的最后纽带了。

当年的分配方案(上列三图)

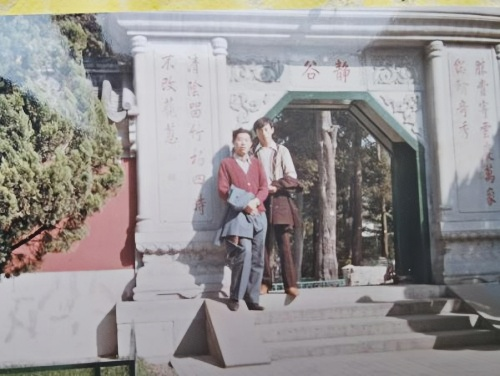

2012年10月21日于师大文史楼前,部分在沪师生的合影

世说文丛总索引

评论