“有一次,一位国王想送给一位穆斯林神秘主义者一件漂亮的礼物。那是一把金剪刀,上面还镶嵌有许多钻石和其他宝石。这位苏非教士很有礼貌地向国王致了谢意,但却对国王说道:‘您的这一赏赐,使我无上感动,不幸的是我却不能接受它,剪刀,不错,它的用途是剪开,是分割,是分离。但我要传授的一切,乃是靠拢,是和解,是联合,是重新统一,这是我传教的基础。您倒不如给我一枚针,一枚简单的针,那将是我最高兴的事……’”这是《国王、贤臣和弄臣》一书中,伊斯兰苏非教士的一段陈述,这本小册子中类似的妙悟无处不在。

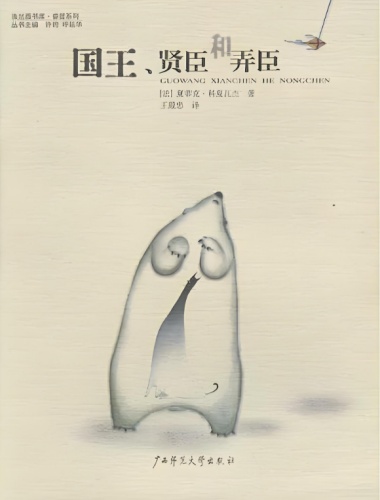

《国王、贤臣和弄臣》是广西师范大学出版社2001年出版的法国作家夏菲克·科夏瓦杰的作品,属于"法兰西书库"系列中的一本。作者科夏瓦杰是研究宗教比较的专家,这种小说体裁的宗教入门书很少见。

《国王、贤臣和弄臣》虽然定位通俗读物,但内容异常丰富,初次阅读如雾里看花,作者用小说笔调把深奥的宗教比较写得生动,用梦境引发对信仰本质的探讨,通过虚构的宗教辩论形式展开故事核心情节,表面是寓言故事,内核是严肃的宗教哲学对话,颇有深意。

本书以虚构的“奥义会”为舞台,围绕国王与两位臣子(贤臣与弄臣)的三个神秘梦境展开。这些梦境被解读为“神启预兆”或“灾难警示”,促使三人举办一场世界宗教擂台赛,邀请佛教、印度教、基督教、伊斯兰教、犹太教及无神论代表展开辩论,旨在为国民寻找“至高信仰”。三个梦境象征人类永恒的困惑:命运是否被主宰?灾难能否规避?意义何处寻?这一设定直指人类对意义的本能追寻——当现实陷入困惑,我们如何锚定精神坐标?

书中“简短”介绍五大宗教基本观点堪称举重若轻。佛教:以禅宗公案形式呈现,如日本武士与大师关于“地狱之门”的对话,强调破除执念与顿悟。印度教:借“双鸟喻”阐释个体灵魂(吉瓦)与宇宙灵魂(梵)的统一性,隐喻人神同源。基督教:聚焦“代赎论”,即耶稣替人类承担罪罚的救赎观,批判形式化的教条。伊斯兰教(苏菲派):以“针与剪刀”的寓言,强调宗教应追求和解而非分裂。犹太教:用“少女与情人”比喻《律法书》(托拉)的神秘性,主张真理需以爱意探寻。无神论:没有具体论点,作为理性代表参与辩论。

作者夏菲克·科夏瓦杰采用“小说笔调”,寓言化表达解构宗教壁垒,将深奥的教义辩论转化为戏剧化对话。书中五大宗教代表各陈教义,无神论者亦获发声空间。佛教谈“空性”,基督教论“救赎”,伊斯兰教强调“顺从”,印度教阐释“业力”……作者未预设胜负,而是呈现思想碰撞的火花。这种设计呼应了现代社会的多元共存需求——真理需要在对话中淬炼,而非独断中确立。

书中贤臣象征正统权威,弄臣则化身“理性解构者”,他调侃信徒“吃层层脆如咬耳朵”,讽刺宗教仪式中“自我神圣化”的荒诞,似乎在暗示:信仰若脱离生活本真,易沦为形式空壳。而将核心叙事设定为解梦,其实是探讨人类终极关怀,这本身就很有深度。辩论形式的创新性设计,不乏核心冲突设计,如佛教“无我”与基督教“救赎”的碰撞,以及作者隐藏的宗教观:多元共存比独断真理更重要。以小说为载体,把深奥教义转化成具象场景,降低对信仰的理解门槛,这些故事比单纯说教高明多了。

面对这本小巧的书籍,至少可以挖掘三层内涵:一是通过擂台赛形式展现宗教平等对话的可能性——这在“文明冲突论”盛行的当代尤其珍贵;二是弄臣角色的特殊功能,作为宫廷小丑却常有突破性见解,应该是作者安排的叙事巧思,作为“理性化身”的讽刺艺术,比如书中用“咬耳朵”的比喻解构宗教仪式感;三是梦境象征人类对终极意义的集体焦虑,与当今社会精神困境形成呼应。

最值得注意的是本书的结论部分,“新的一天来临,国王还没搞清”,擂台赛没有普通的胜负结局,而是对“确定性”的徒劳追逐,如弄臣所言:“若神意真需擂台验证,信仰早已沦为角斗”。书中宗教辩论宛如当今社交媒体中的观念混战。作者借无神论者之问诘问:“当你们争论神名时,可曾俯瞰贫民窟的哭声?” 直指信仰脱离现实的虚伪性。信仰的归宿不在教条之争,而在寻常烟火中建构意义,将哲理落回“人”的生存体验。作者通过开放式收场暗示:宗教真理无法通过辩论裁定。书中伊斯兰教关于“针与剪刀”的隐喻尤其精妙,点明各宗教本质是通往同一终极关怀的不同路径。

《国王、贤臣和弄臣》如一把精巧的锁钥,开启的却是深渊之门。它告诉我们:信仰的真谛或许不在征服不确定性,而是学会与之共舞。如同书中弄臣啃食鸭头时的戏谑:“若怕联想猪蹄即孤拐,何不先救赎盘中骸骨?”——生命的庄严,终在直面虚无的勇气中确立。

2025.8.13

于学周更多作品

世说文丛总索引

评论