劫后余生,我父亲姚文珊倾注于《说苑新注》,从《说苑》中选出133篇文章,逐一注释,累计有17万字。其间所作的《列女传》的注释,尤能彰显他扎实的学术功底与不懈的热爱。

这部《说苑新注》(含《列女传》)并非只是学术意义上的成果,而是我父亲生命经历的见证。它凝结了他劫后余生的坚守、对学术的执着以及他深厚的专业功底。

父亲原为山东大学中文系的研究生,受业于著名的“两殷”,即殷焕先先生与殷孟伦先生等一代大师,主攻训诂学、音韵学、古代汉语语法等。那是他意气风发的岁月。他的老师曾评价他“功底深厚,治学严谨”,这一评价不仅是对一个青年学人的嘉许,更是父亲日后在逆境中依然能重新执笔的根基。

然而,历史的波涛骤然转向。反右运动的风暴将他打入深渊,冠以“极右”之名,从此失去了学术舞台。长达二十余年的屈辱与艰难,他的人生轨迹彻底改变。我们的母亲在困厄中早逝;我们三个孩子流离失所,均无学可上,家庭蒙受巨大苦难。父亲曾一度漂泊街头,以打零工维持生计。但即使在最困窘的岁月,他依旧心怀书卷,未曾忘记当年所学。

劫后余生,迎来了他学术生涯中弥足珍贵的时光,重返讲坛已是暮年。那时,他身心俱疲,但依旧以一个学人的姿态,重新投入典籍的整理与研究。《说苑》成为他学术生命的归宿。他将多年积累下来的训诂学功力,倾注于在每一条字义的辨析上,将语法的敏锐直觉融入每一处文义的阐发之中。他深知,许多已无法重来,但唯有学问才是生命的安放之处。

这部《说苑新注》(含《列女传》)不仅有学术价值,更有精神的重量。它承载了我父亲未竟的志业,也昭示了一个知识分子在逆境中矢志不渝的坚守。

如今,我第一次完整地读了这部书稿,更深切体会父亲的一生对所学专业的热爱与功力之深。读之,不仅可以看到父亲对古籍的细致考证与新解,更能感受到那份执着背后所蕴含的热爱与痛苦。

作为女儿,我尤知它的分量。这不仅是父亲的学术成果,更是他留给我们的精神遗产。它告诉我们:即使时代无情,命运多舛,学问与信念仍可以支撑一个人走到最后。

谨以此序,纪念父亲姚文珊,纪念他在劫难之后仍不改的学术之心。

2025.8

相关阅读:

论刘向《列女传》的史学价值

姚文珊

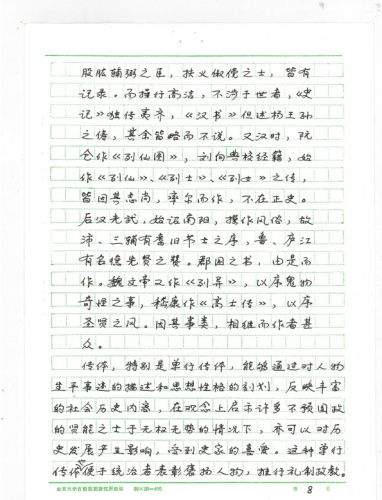

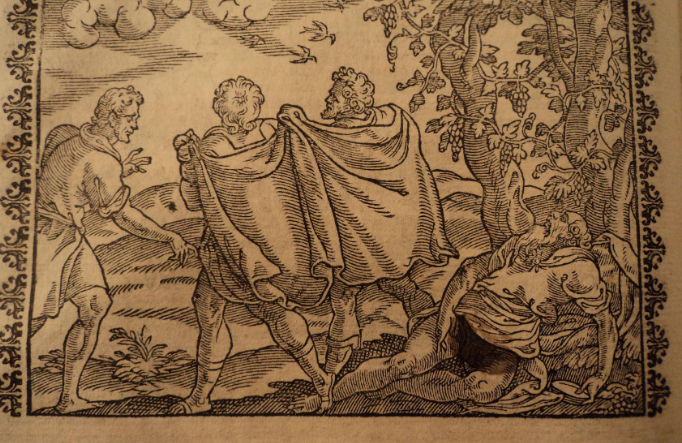

汉代著名学者刘向编写的《列女传》,是我国最早的妇女专史和通史。它比较系统地记载了中古以前我国的妇女生活,为我们研究中国妇女史,进而全方位、立体性探讨整个中国历史,科学地阐释人类文明的演进和变迁,提供了有益的资料。据钱穆《刘向歆父子年谱》,《列女传》编定于汉成帝永始元年(前16年)。当时正是外戚专权,政治黑暗,西汉王朝由盛转衰的时期。《汉书·楚元王传附刘向传》载:向睹俗弥奢淫,而赵、卫之属(颜师右注:“赵皇后、昭仪、卫婕抒心。”)起微贱,逾礼制。向以为王教由内及外,自近者始,故采取《诗》《书》所载贤妃贞妇,兴国显家可法则,及尊孽嬖乱亡者,序次为《列女传》,凡八篇,以戒天子。可见,刘向编著《列女传》的动机和目的是要劝讽宫闱,感悟天子,反对女主干政,带有浓厚的政治色彩。但另一方面,《列女传》的出现却在无意中对中国古代史学的发展产生了不小的影响。

一

《列女传》的出现使传体史书获得独立、迅速的发展。

记载人物生平事迹的传记,在历史编纂学上称为传体。传体的形成,经过了一个较长的发展、演变时期。起初,“古书凡记事立论及解经者,皆谓之传,而非专记一人事迹”(1)。传在更广泛的意义上是指那些解释儒家经典的著述。这种解经之传,有的偏重阐发义理,如《春秋公羊传》《春秋谷梁传》,有的偏重记述史实,如《春秋左氏传》,但它们都不能脱离对经文的解说和训释。当然,现在看来,《春秋》及其三传都是比较重要的史书。西汉中期,司马迁写出《史记》,创立了纪传体史书编纂形式,其中记述人物生平事迹的列传(包括某些世家)的设立,使传体从经的附属品,变成历史编纂的重要体例。不过,《史记》的列传又是与本纪相呼应,相配合的,它辅翼本纪,自觉不自觉地反映着最高统治者正朔相承,子孙递及的关系,表现出帝王居高临下,人臣拱卫主上的主题。《史通·列传》说,“夫纪传之兴,肇于《史》《汉》。盖纪者,编年也,传者,列事也。编年者历帝王之岁月,犹《春秋》之经。列事看录人臣之行状,犹《春秋》之传。《春秋》则传以解经,《史》《汉》则传以释纪。”

笔者认为,最早使传体脱离经、纪而取得独立的,是刘向《列女传》。首先,其叙事已与解经无关。《列女传》虽是采取包括《诗》《书》诸经在内的旧文“序次”而成,但却是一部“史家传记之书”(2),《隋书·经籍志》及其以后各种目录都将它列于史部杂传类或传记类。它的编著没有任何解说经典的意图,叙述故事基本上也是根据史实,从比较客观的角度着笔的。其次,其记人已与释纪无关。刘向写《列女传》,意在维护封建政权的稳定,然而《列女传》百余篇人物传记却自成体系,并未设立本纪或者类似本记的内容,以帝王世系和行事来冠冕全书。

但是,《列女传》的成功又与解经之传、释纪之传结下了不解之缘。刘向生当经学昌明时代,本身又是经学大师,《列女传》自然要受到解经之传的影响。《列女传》各传未引《诗》以证,与现存《韩诗外传》类似。这原是著述引《诗》的惯例,《论语》《墨子》《孟子》《荀子》等都有使用。余嘉锡认为,“昔人解经有内、外传之不同,内传循文下意,外传则本与经不必相比附”(3)。和《韩诗外传》相比,《列女传》同经的联系更少,只是引《诗》证事,不释经义。不过它又保留了大量《鲁诗》的资料,部分地反映了刘向的经学思想,仍有解经之传的踪迹。章学诚说它“引风缀雅,托兴六艺,又与《韩诗外传》相为出入,则互注于《诗经》部次,庶几相合”(4)。

《列女传》各传力求概括传主的一生,独立成篇,首尾完具,但其中又只是重点记述某一典型事迹,以此表现传主的思想性格,别的仅用一语或数语略记,近似“随举一事而为之传”的“《左传》解经之体”(5)。同时,《列女传》甚有“《谷梁》清而婉”(6)的语言风格,简朴凝练,各传篇幅也都比较短小,最多的1387字(卷一的《鲁季敬姜》),最少的仅90字(《汤妃有㜪》),一般二三百字。另外,刘向于各传之末皆以“君子曰”或“君子谓”来阐述己见,发表评论,这是采用了《左传》的模式。《史通·论赞》言、“《春秋左氏传》每有发论,假‘君子’以称之。”

《列女传》更多地受到释纪之传即《史记》的影响。《史记》初成时并未引起世人的注意,直到宣帝时司马迁外孙杨恽祖述其书,《史记》才公布于众,不过它的广泛流传还是在刘向领校中秘书以后。刘向主持校书,常征引《史记》作雠校折衷之本,并对司马迁及其《史记》推崇备至,“称迁有良史之材,服其善序事理,辨而不华,质而不俚,其文直,甚事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录”(7)。他还曾做过补续《史记》的工作。更重要的是,刘向借鉴其体裁结构,继承其风格文采,有所发展。“他应是第一个运用此新体裁及叙事方式,脱出补续《史记》的范畴而别开新领域者,所著《列女传》——第一部妇女通史——即可作代表。”(8)

除了通史的体例等,《史记》中对《列女传》启示最多的当是70列传中的类传,类传是把同类人物集中一起,以其志同行似,总括合写成传,如刺客、循吏、儒林、酷吏、游侠、佞幸、滑稽、日者、龟策、货殖等,里面有王公大臣,又有普通百姓。《列女传》即属类传之作,其传文“种类相从为七篇”(9),将100多个人物分置母仪、贤明、仁智、贞顺、节义、辩通、孽㜪等7个小类下,每类几乎包括了各时代、各阶级、各阶层的女性。

《列女传》虽重点记述各传主的某一事迹,但形式上仍像《史记》一样,包举一生而为之传。(当然,《史记》各传也是经过审慎思考,选取那些具有典型性的材料,最后着笔成文的。)各传主的生平皆依时间先后陈述,一般先言某人者,某时某地某人之妻(女、姊等),接着写重点事迹前的活动,重点事迹后又讲晚年的情况,虽淡淡几笔,寥寥数语,但足以使之具备传体的明显特征。另一方面,各类之中诸传、又按时代顺序纵向排列。这种方式,《史记》中多有运用,如《刺客到传》首列春秋中期曹沫劫齐桓公事,次列167年后专诸刺吴王僚事,次列70余年后豫让刺赵襄子事,次列40余年后聂政刺使累事,次列220余年后荆轲刺秦王事。《列女传》继承了这一方式,如卷一《母仪传》首列远古传说中的有虞二妃、弃母姜嫄、契母简狄、启母涂山,然后按时代记述汤妃有㜪(商)、周室三母(西周)、卫姑定姜、齐女傅母、鲁香敬姜(春秋)、楚子发母、邹孟柯母、鲁之母师、魏芒慈母、齐田稷母(战国)。

由于吸收并发展了以往解经之传和释纪之传的某些合理因素,同时将二者有机地结合起来,《列女传》完成了单行传体的创革,引起了一种专写人物传记风气的盛行。《隋志》史部杂传类序中的一段话,可以帮助我们了解这一历史现象,兹录于下:

武帝从董仲舒之言,始举贤良文学。天下计书,先上太史,善恶之事,靡不毕集。司马迁,班固,撰而成之,股肱辅弼之臣,扶义俶傥之士,皆有记录。而操行高洁,不涉于世者,《史记》独传夷齐,《汉书》但述杨王孙之俦,其余皆略而不说。又汉时,阮仓作《列仙图》,刘向典校经籍,始作《列仙》《列士》《列女》之传,皆因其志尚,率尔而作,不在正史。后汉光武,始诏南阳,撰作风俗,故沛、三辅有耆旧节士之序,鲁、庐江有名德先贤之赞。郡国之书,由是而作。魏文帝又作《列异》,以序鬼物奇怪之事,嵇康作《高士传》,以序圣贤之风。因其事类,相继而作者甚众。

传体,特别是单行传体,能够通过对人物生平事迹的描述和思想性格的刻画,反映丰富的社会历史内容,在观念上启示许多不预国政的贤能之士于无权无势的情况下,亦可以对历史发展产生影响,受到史家的喜爱。这种单行传体便于统治者表彰褒扬人物,推行礼制政教。另外它还为世家大族宣传父祖功业提供了较好的工具。所以,《列女传》出现后不久,单行传体就得到光武帝等统治者的认可和提倡。于是各种单行传体史书不断涌现,蔚为大观。《隋志》史部杂传类著录的各种单行传体史书就有217部,1286卷,通计亡书,共219部,1503卷,有录、序、纪、志、集、记、传等名目,其中专标传名的即有128部,818卷。(以上统计包括曹大家注《列女传》15卷)这些杂传除列女外,有先贤、耆旧、高士、至人、高僧、集仙、良吏、名士、文士等类传,还有曾参、法显等专传,它们或以地域、郡邑为限断,专记一方人士,或以年龄、言行为类例,侧重写一类人物。其中对后世影响较大的有嵇康《圣贤高士传》、皇甫谧《高士传》和《列女传》、周斐《汝南先贤传》、陈寿《益部耆旧传》、张方《楚国先贤传》,张隐《文土传》、葛浩《神仙传》、习凿齿《襄阳耆旧记》、慧皎《高僧传》等。同《列女传》一样,它们多用通史体例,博采先世经史,网罗放失,缀辑旧闻,内容广泛。在立传标准、写作方式、形制结构方面,它们也都明显受到《列女传》的影响。例如《益部意耆旧传》中《杨子拒妻》传主教子的故事,就颇似《鲁季敬姜》传主的“通达知理,德行光明,框子过失,教以法理”。还有一些人物传记内容抄自《列女传》,或者说是《列女传》原文的改写、缩写,象里甫谧《高士传》卷上的《老菜子》《陆通》,卷中的《陈仲子》即来自《列女传》卷二的《楚老莱妻》《楚於陵妻》。嵇康《圣贤高士传》的《狂接舆》亦出于《楚接舆妻》。二者不仅故事情节、人物言行相同,而且遣词用字也很少相异之处,可见《列女传》在当时的重要地位。由于上述著作已大量亡佚,我们只能在一些旧注和类书中见到零篇散章,即使这些,后人引用时也肯定做了令人遗憾的节略、缩写,因而也就限制了我们对这些著作进行全面了解,给我们把握《列女传》对它们的影响程度造成了不少困难。唐代以后,随着史学的不断发展,独立于正史之外的各种单行传体史书越来越多,构成了中国古代史籍的一大方面。

前面说过,刘向编著《列女传》是为了防文母之孽,助人伦教化,并不是为了反映历史发展进程,即不是为了作史,所以书中不少地方记载失实,年世舛误,甚至故为异说,陈列虚事。这种消极现象也或多或少地影响了后世的一些史家,他们有时在人物传记中收入毫无史实依据的神灵怪异之言,逸闻传说之辞,致使真赝杂糅,从而降低了传体史书的科学价值。当然,这种情况的出现,还有其深刻的社会根源以及史家本身素质方面的原因,不能过多地归咎于刘向《列女传》。

二

在历代社会中,妇女都是占人口总数一半的群体,直接决定着人类的繁衍和生息,社会的延续和发展。可是在我国,一进入文明时代,形成以宗法制度为核心,以父系家族为细胞的私有制社会,男女有别,男尊女卑的观念就已产生,男女不平等的原则逐渐被确定下来,反映在史学上,就是对妇女及其行事和思想记载的轻视和忽略。《诗》《书》《春秋》中虽有关于妇女的记述,但仅是只言片语。到后来,《左传》《国语》《战国策》及诸子著作中描写的妇女人的多了起来,如杞梁妻、季敬姜、赵威后等。特别是《史记》为吕后立本纪,为汉初其他后妃设《外戚世家》,并完整地记载了巴清寡妇、齐女堤萦等女子的故事,影响更大。然而它们多未著一人之生平,只是旁见侧出,也没有区分类别。最早有意识地为妇女立传,并形成比较系统完整的体裁结构的,是刘向《列女传》。“列女之名,创于刘向。”(10)在此之后,史家开始重视女性人物的记载。无论是正史中的《列女传》,还是野史杂传和地方史志中的妇女传,都不同程度地受到刘向《列女传》的影响和启示。

《列女传》完成后数十年,班固著《汉书》,除设《高后纪》和《外戚传》外,独列《元后传》,关于妇女的内容比《史记》明显增多了。《汉书》还受到《列女传》编写目的的影响,增加了劝诫教化的色彩。其后陈寿《三国志》仍为后妃立传,并强调:“古先哲王,莫不明后妃之制,顺天地之德。故二妃嫔妫,虞道克隆,任姒配姬,周道用熙,废兴存亡,恒此之由。”到了南朝刘宋时,范晔著《后汉书》,除立《皇后纪(附皇女)》外,首次仿刘向《列女传》,设《列女传》,“搜次才行尤高秀者,不必专在一操”,但又重“贞女亮明白之节”,编写主旨与刘向完全相同,只是各传章首皆用郡望夫名,不像《列女传》那样首言某氏,某时某地某人之妻(女、姊等),传末亦已不用引《诗》以证的方法。《后汉书·列女传》出现后,后世因之,成为定则,大部分正史都立《列女传》,记述妇女行事。

除了正史,在刘向《孙女传》的影响下,其他野史杂传中单行传体的妇女传记也不断出现,象晋皇甫谧《列女传》、杜预《女记》,南朝宋虞通之《妒记》,明解缙《古今列女传》,清刘开《广列女传》等等。在其他类型的传体史书中,亦有大量妇女传记,如前文提到的《益部耆旧传》等。它们在立传标准、叙事方法上向《列女传》取资不少,一般既重贞孝节烈,又重通才卓识,既随举一事而为之传,又包举一生而为之传,有的还承袭了《列女传》“君子谓”或“君子曰”的发论形式和引《诗》证事的方法。以皇甫谧《列女传》中《庞娥亲》为例,其末尾写道:

玄晏先生(即皇甫谧本人之号)以为父母之仇,不与共天地,盖男子之所为也。而娥亲以女弱之微,念父辱之酷痛,感仇党之凶言,奋剑仇颈,……近古已来,未之有也。《诗》云“修我戈矛,与子同仇”,娥亲之谓也。⑾

各代方志中也有《列女传》。清杨传第说,刘向著《列女传》,“范氏《后书》(《后汉书》)因之为史家成式,下逮郡邑志乘”。⑿实际上,早在范晔之前,我国现存最早的方志之一、东晋常壤《华阳国志》中就已有类似的内容。它虽然未立“列女”之目,但列有“先贤士女”,收入巴、蜀等郡汉魏间人物200余个,而女子占其中五分之一强。它的摆写方法全仿《列女传》,“赞”似《列女传》之颂,用一句或数句简括的韵语评论人物,“注”实为各人传记。立传标准和语言风格也有《列女传》的影子。

宋、元以后,随着方志学的发展,几乎各种全国一统志、省通志、府州县志及乡镇村志都设《列女传》。清章学诚在修志实践中依据刘向《列女传》提出了一些编写方志《列女传》的条例。他认为,“列女之名,仿于刘向,非烈女也”,“刘向所叙,乃罗列之谓也”,主张“并援刘向之例”,“不拘拘为节烈”。谈到论赞,他要求“参用刘向遗意”,“列传不拘一操,每人各为之赞”。关于每传章首的表述,他认为《后汉书·列女传》有失列女命篇之义,当仿刘书,“云某氏,某郡某人之妻,不当云某郡某人之妻某也”。他主张各传排列“先后略以时代为次”,“时代不可详春,亦约略而附”。⒀这也说明刘向《列女传》对后世史学的深刻影响。

刘向《列女传》除了节烈孝义之外,通才卓识,奇节异行的女子也大量收入,甚至包括反面人物,范围很广。但随着封建专制政治的发展,纲常名教势力的加强,元、明以降,史家几乎并失刘向之例,无论正史还是杂传和方志,专从节烈孝义载笔,“列女”变成“烈女”。当然,刘向《列女传》中节烈孝义的内容也占有相当篇幅(集中在卷四《贞顺传》和卷五《节义传》中),为日后《列女传》变为《烈女传》埋下了病灶,影响了历代杰出女性才能和贡献方面史料的开拓。

三

不少纪传体史书除了有“论”以外,还有一种“赞”,世称史赞。关于这种体例的来源,《史通·论赞》说:“马迁《自序传》后,历写诸篇,各叙其意。既而班固变为《诗》体,号之曰述。范晔改彼述名,呼之以赞。”清赵翼《陵余丛考》卷五也说:“史迁于各纪传后,有太史公论断一段。班书仿之,亦于各纪传后作赞,是班之赞即迁之论也,乃范书论之后又有赞,赞之体用四字韵语,自谓体大思精,无一字虚设,以示独辟,实则仍仿《史记》《汉书》末卷之叙述,而分散于各纪传之下,以灭甚踵袭之述耳。”这就是说,《史记·太史公自序》《汉书·叙传》是《后汉书》及其以后各史赞的来源。《文选》有“史述赞”一目,收《汉书·叙传》中《叙高祖纪》等三篇和《后汉书·光武纪》赞,也是将二者视为同一种体例。《史记·太史公自序》前半部分记述司马迁的家世、生平,后半部分讲各篇的著作本意和全书的编写主旨,可视为《史记》的一篇总序。《汉书·叙传》的写作目的和形式,与《太史公自序》完全相同,只是谦改“作”为“述”。范晔撰《后汉书》,没能最后完稿,也未能写出总序,而于每卷之后均作一韵文的“赞”,并由此成为一种史书编纂体例。应该指出,班固于《汉书》纪传每卷末亦撰有“赞”,但实际上是仿《史记》的“论”写的散体论辞。《新唐书》《金史》《明史》中诸“赞”亦然。

《史通》等描出的史赞来源,是正确的,但还不够全面。经笔者考查,刻向《列女传》各传的颂是《太史公自序》和《叙传》之间一个不容忽视的环节,曾对史赞形成定制起过重要作用。

颂和赞本是两种不同的文体。颂起初用来禀告神明,后渐渐用于人事,以赞美功德,显扬形容,体裁上近似赋、铭。赞最早出于乐官的赞辞,用作对事物的赞美和感叹,形式上为四言,篇幅短促不长。由于颂和赞在写作特点上都要求文辞明丽,有一些相似之处,到西汉中期,二者便出现了某种合流。刘勰曾指出,《太史公自序》后半部分属赞的范围,但又是用颂的体裁加以议论。⒁此时的颂和赞已不再是仅具歌颂、赞美之意,而是包括了评论,对正面的颂扬,对反面的抨击。这样,到西汉后期刘向撰《列女传》时,颂和赞的区别已经不大。这也是《列女传》颂能对后世史赞产生影响的前提之一。

从形式上看,《太史公自序》后半部分(下文所说《太史公自序》和《叙传》皆指其后半部分)分述各篇作旨时,语言使用散体,多是内心世界的自由抒发,不受前人成说制约。《到女传》于七篇传后有颂一篇(今本分置各人传后),逐一评论传中人物,兼具撰作本意,全似《太史公自序》,但又在其基础上有所变动。首先,语言整齐划一,使用四言韵语。这一方面是因为元、成间重《诗》教,朝野上下喜引《诗》发论,四言《诗》体养成为一种时髦文体。另一方面,刘书是为了劝诫宫闱女性编写的,而韵文朗朗上口,宜于她们诵读、牢记。这种形式不久便为班固吸收、借鉴,《叙传》即以韵文写就。它也成为《后汉书》等史赞的语言形式。其次,注意称引经典圣贤之说,以增加说服力。(《咨梁传》就爱称述先贤格言教训,此对守《容梁》说的刘向或有影响。)如“一醮不改”“杀身成仁”等等。《叙传》及《后汉书》以后诸史赞于比种形式也都沿而不改。

从内容上看,《列女传》颂首重直接褒贬人物,爱憎感情色彩十分浓重。《太史公自序》中这种色彩还比较淡薄。司马迁有着史家所必需的冷静、客观的态度,虽将一部分人归入值得赞誉的循吏,将一部分人归入应受贬斥的佞幸,但并未由此而完全对其加以肯定或否定。

大概就是因为这样,他才被后人说为“是非颇谬于圣人”。刘向则不同,严格讲,他只是“以别职来知史务”,算不业史家。作为惓倦宗室的政治家,他有一种视善如亲,疾恶如仇的性格。卷一的《魏芒慈母》颂称赞传主道:“慈惠仁义,扶养假子。虽不吾爱,拳拳若亲,继母若斯,亦诚可尊。”卷七的《夏桀末喜》颂言,“末喜配桀,维乱骄扬。桀既无道,又重其荒。奸轨是用,不恤法常,夏后之国,逆反为商。”由于刘向的影响及统治者对史学干涉的增加,扬善抑恶成为史家思想的共同特点,也成为史赞的共同特点。《汉书·叙传》言佞幸“彼何人斯,窃此富贵”,颜师古注,“此叙亦深疾佞幸之人。”《后汉书·李杜列传》赞推帝传主道:“李杜司职,朋心合力。致主文宣,抗情伊稷。道亡时晦,终离罔极。变同赵孤,世载弦直。”

《列女传》颂的另一内容是要点明传主的主要事迹,与传文相呼应。卷五的《鲁义姑姊》颂言,“齐君攻鲁,义姑有节。见军走山,弃子抱径。齐将问之,贤其推理。一妇为义,齐兵遂止。”这种方式在《太史公自序》中就已出现,如“汉既初定,文理未明,(张)苍为主计,整齐度量,序律历”。但它对传中内容概述过于简单,很多重要言行得不到反映。刘向之后,《叙传》及诸史赞较多地吸取了《列女传》颂的写法,注意对传主生平行事的介绍。《叙传》称道:“贾生矫矫,弱冠登朝。遭文叡圣,屡抗其疏。暴泰之戒,三代是据。建设藩屏,以强守圉。吴楚合纵,赖谊之虑。述《贾谊传》第十八。”由于正史列传篇幅大,头绪多,诸史赞也很难像《列女传》颂那样详述传主言行,有些只得略过或轻笔带过。

《太史公自序》曾对《史记》诸传主作过思想性格方面的描述,如言老子“清静自守”,仲尼弟子“崇仁厉义”,使传主形象更加突出。《列女传》颂进一步重视了这个方面,象称姜妪嫄“清静专一”,简狄“敦仁励翼”,等等。《叙传》及诸史赞在二者的基础上又加以发展和确定。《后汉书·郭符许到传》赞曰:“林宗怀宝,识深甄藻。明发周流,永言时道。符融鉴真,子将人伦。守节好耻,并亦逡巡。”

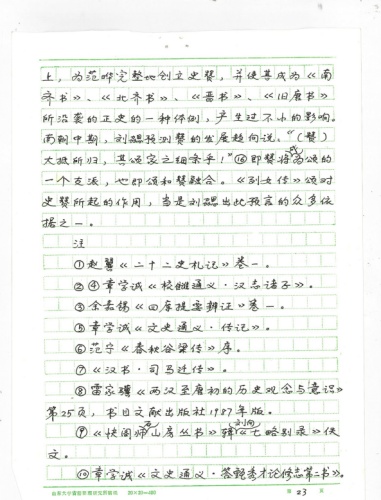

还应看到,东汉以后,史赞体例在一些杂传、方志中也有运用。它们仿于刘向《列女传》颂,却又为正史诸赞提供了可资借鉴的对象。前文提及的《华阳国志》中的“先贤士女赞”就是其中之一。嵇康《圣贤高士传》赞的形式与《列女传》颂完全相同,如《井丹传》赞曰:“井丹高洁,不慕荣贵。抗节五王,不交非类。显讥攀车,左右失气。披褐长揖,义陵群萃。”⒂《隋志》史部杂传类除序中言“秘康作《高士传》”外,还著录“《圣贤高士传赞》三卷,稀康撰,周续之注”。这说明其赞可能是附于本书之后独立成篇的,就像《列女传》始作时传七篇颂一篇那样。皇甫谧亦著有《高士传》,今本每人传后皆有八句四言韵语,概述传文,称扬传主,与《列女仔》颂毫无二致,只是未标颂或赞目。它也许对范晔将赞置于《后汉书》各纪传之末有过启发。

综上所述,《列女传》颂在形式上、内容上,为范晔完整地创立史赞,并使其成为《南齐书》《》《北齐书》《》《晋书》《》《旧唐书》所沿袭的正史的一种体例,产生过不小的影响。南朝中期,刘勰预测赞的发展趋向说:“(赞)大抵所归,其颂家之细条乎!”⒃即赞将高颂的一个支派,也即颂和赞融合。《列女传》颂对史赞所起的作用,当是刘勰出此预言的众多依据之一。

注:

⑴赵警《二十二史机记》卷一。

⑵⑷章学诚《校雠通义·汉志诸子》。

⑶余嘉锡《四库提要辨证》卷一。

⑸章学诚《文史通义·传记》。

⑹范宁《春秋谷梁传》序。

⑺《汉书·司马迁传》。

⑻雷家骥《两汉至唐初的历史观念与意识》第25页,书目文献出版社1987年版。

⑼《快阁师石山房丛书》辑刘向《七略别录》佚文。

⑽章学诚《文史通义·答要委才论修志第二书》

⑾《三国志·庞淯传》裴松之注引

⑿杨传第《广列女传》序。

⒀章学诚《文史通义·永清县志列女传序例》。

⒁⒃《文心雕龙·颂赞》。

⒂《玉函山房辑佚书》史编杂传类辑嵇康《圣贤高士传》佚文。

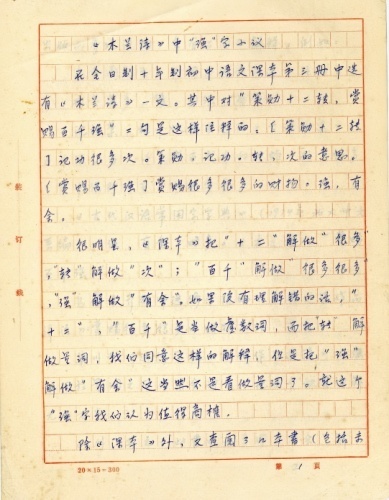

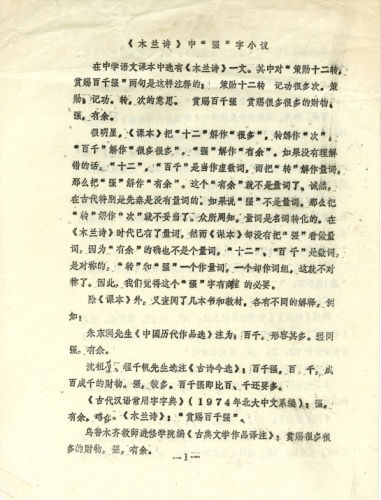

《木兰诗》中“强”字小议

在中学语文课本中选有《木兰诗》一文。其中对“策勋十二转,赏赐百千强”两句是这样注释的:策勋十二转,记功很多次。策勋。记功。转。次的意思。赏赐百千强,赏赐很多的财物。强。有余。

很明显。《课本》把“十二”解作“很多”。转解作“次”。“百千”解作“很多很多”。“强”解作“有余”。如果没有理解错的话。“十二”,“百千”是当作虚数词。而把“转”解作量词,那么把“强”解作“有余”。这个“有余”就不是量词了。诚然。在古代特别是先秦是没有量词的。如果说“强”不是量词。那么把“转”解作“次”就不妥当了。众所周知。量词是名词转化的。在《木兰诗》时代已有了量词,然而《课本》却没有把“强”看作量词。因为“有余”的确也不是个量词。“十二”“百千”是数词,是对称的。“转”和“强”一个作量词,一个却作词组,这就不对称了。因此。我们觉得这个“强”字有商榷的必要。

除《课本》外。又查阅了几本书和教材,各有不同的解释。例如:

朱东润先生《中国历代作品选》注为:百千。形容其多。疆同强。有余。

沈祖荼、程千帆先生选注《古诗今选》:百千强。百。千。成百成千的财物。强。较多。百千强即比百、千还要多。

《古代汉语常用字字典》(1974年北大中文系编):强。有余。略纱。《木兰诗》:“赏赐百千强”。

乌鲁木齐教师进修学院编《古典文学作品译注》:赏赐很多的财物。强。有余。

苏州教师进修学院《古代作品选读》:强。用于量词之后作有余讲。(把千百做量词解尤为不当。)

《中国古代文学作品选》(山东教育出版社):强,有余。

此外,其他一些书、教材中也多作“有余”解。

可是,林庚、冯沅君先生编著的《中国历代诗歌选》却这样解释:强。通强。串钱的绳索。百千强,是说许多钱财。

显然。林、冯先生末把“强”作有余解。在翻译时回避了“强”的解释。所以笼统地说“许多钱财”。我们认为林、冯先生的注释是正确的。下面举几个例子说明:新版《辞海》(上海辞书出版社):强。钱串,引申为成串的钱。左思《蜀都赋》:“藏强巨万。白居易《赎鸡诗》与尔镪三百。小惠何足论?”多指银子和银锭。《聊斋志异。八大王》:“于寝室中掘得藏,强数百。用度颇充。”

又:强,本指穿钱的绳子。引申为穿好的钱。《管子。国蓄》“藏强千万。”

又:强。有余;略多。如十分之五强。

旧版《辞海》(中华书局版)注:强。同镪。钱贯也。左思《蜀都赋》:“藏镪巨万。”按贯钱之索曰镪,贯就之钱亦曰强俗改金旁作镪。又:强。贯钱之索也。

《辞源》强。钱贯。引申为钱。桶镪。

《现代汉语词典》注:强。接在分数后面表示略多于此数(跟弱相对)。又:成串的钱。

《说文解字》:强。类也,从。强声。

《说文解字注》:强。汤类也。从系强声。注曰:丝节粗长谓之强。孟康曰:强。钱串也其引申之义也。笺曰:……夏儿之强带结绳为格。其结处如角类。因以强名之。钱贯之结亦然。故亦谓之强耳。

《说文通训定声》强。类也。从。强声。亦作强。《汉书兄宽传》:“输租强属不绝。”注。索也。《蜀都赋》:“藏强巨万。”注。钱贯也。

《汉语大字典》镪。穿钱的绳子。后也指成贯的钱。

《主篇·岳部》:“强。钱贯也。”《管子。国蓄》:崴立凶则市籴釜十强。而道有饥民。

综上所述。给我们的启示:诗中的“强”(疆)是值得推敲的。

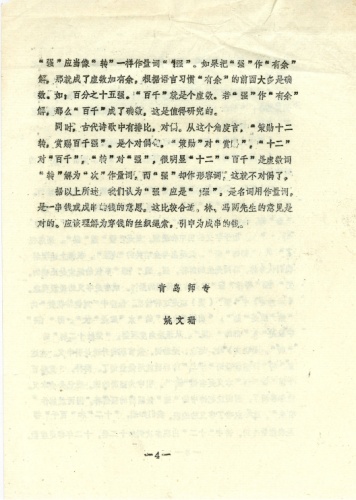

在《说文》中“强”“彊”“强”各有自己的意义。强。属“虫”部。所也;“疆”。属“弓”部。弓有力也;“镪”是属“系”部。由于字义的引申和通假。于是“疆”通“强”。而忽视了“系”部的“强”。又造出与金有关的“镪”。根据上述理解我们认为林、冯两先生的解释。强。通“镪”串钱的绳索是正确的。把“镪”写作“强”这是古文传刻的贻误。或者是字义的通假现象。《木兰诗》中“强”(彊)就是这种情况。像诗中“对镜帖花黄”的“帖”应是“贴”。“出门看火伴”的“火”应是“伙”。而“繈”字应是“系”部的“强”、从语法角度理解。“策勋十二转”的“转”。《说文》转。运也。是动词。做官职的升迁是引申义。在这里“转”附在虚数词“十二”的后面就用做量词了。同样。“赏赐百千强”的“强”本义是名词“强”。引申为强弱的强。现已失去本义。做形容词了。因而就把诗中的强做强弱的强解释。因而就解作“有余”。这是忽略了字义的通假。我们知道。“十二”和“百千”都是表虚数伪词。诗中“十二”出现多次例如十二卷。十二年都是虚数。“强”应当像“转”一样作量词“镪”。如杲把“强”作“有余”解。那就成了虚数加有余。根据语言习惯“有余”的前面大多是确数。如:百分之十五强。“百千”就是个虚数。若“强”作“有余”解。那么“百千”成了确数,这是值得研究的。

同时,古代诗歌中有排比,对偶。从这个角度言,“策勋十二转。赏赐百千强”。是个对偶。“策勋”对“赏赐”。“十二”对“百千”。“转”对“强”,很明显“十二”“百千”是虚数词,“转”解为“次”作量词。而“强”却作形容词。这就不对偶了。

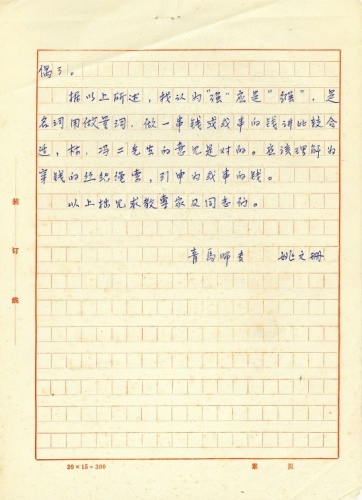

据以上所述,我们认为“强”应是“繈”,是名词用作量词。是一串钱或成串的钱的意思。这比较合适。林、冯两先生的意见是对的。应该理解为穿钱的丝织绳索。引申为成串的钱。

青岛师专姚文珊

附材料清单

1.《说苑注译选》原稿

山东大学古籍研究所鉴定一份

殷孟伦教授鉴定一份

董治安教授鉴定一份

2.《齐鲁学刊》通知一份

《刘向与说苑》草稿

3.论刘向《列女传》的史学价值

师专学级拟89年刊用(第一期)

4.语言学会交流论文

(1)《论语》《孟子》中的成语研究(草稿)

(2)文字的发展(草稿遗失)

(3)木兰诗中“强”字小议

5.现代汉语讲义(三本)

6.省师专古汉语教材编《古代汉语》

7.中学教师进修用《古代汉语讲义》

8.古代汉语讲义三本,第二稿一本

9.暑期为中学教师讲座用《文言句式》中的使动忘动和被动讲稿一份

10.古籍教读法讲稿一份

11.古汉语语音补充教材一本

12.古汉语词汇表七张

共十六本(份)

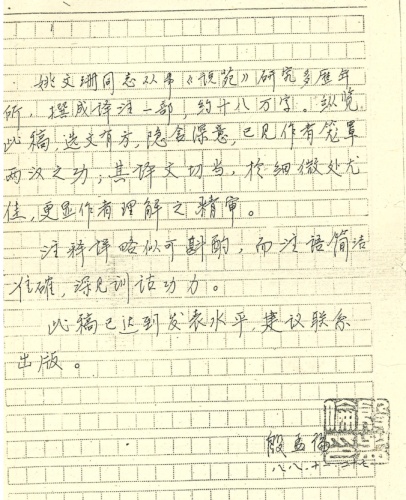

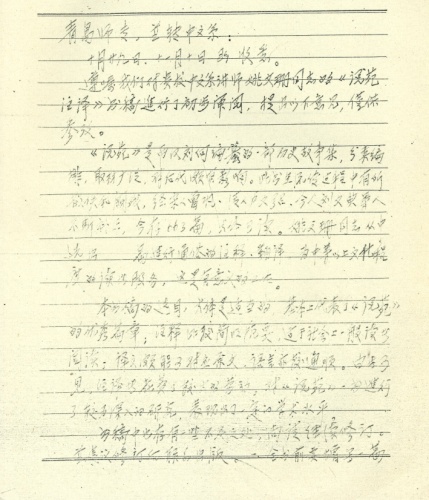

山东大学中文系殷孟伦教授鉴定信

姚文珊同志从事《说苑》研究多年,撰成译注一部,约十八万字。纵觉此稿,选文有方,隐含深意,已见作者笼罩两汉之功;其译文切当,于细微处尤佳,更显作者理解之精审。

注释详略似可斟酌,而注语简洁准确,深见训诂功力。

此稿已达到发表水平,建议联系出版。

殷孟伦

八八.十一.二十七(印章略)

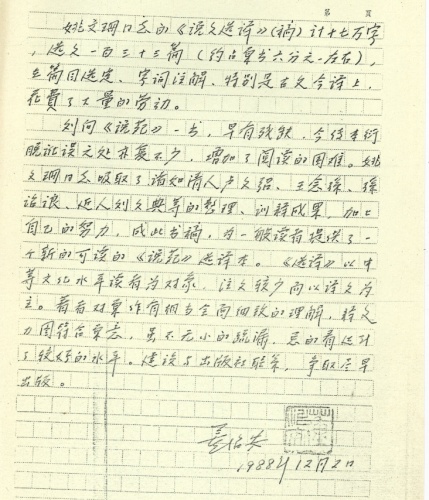

山东大学中文系董治安教授鉴定信

姚文珊同志的《说文选译》(稿)计十七万字,选文一百三十三篇(约占全书六分之一左右),在篇目选定、字词注解、特别是古文今译上。花费了大量的劳动。

刘向《说苑》一书,早有残缺,今传本衍晚讹误之处亦复不少,增加了阅读的困难。姚文珊同志吸取了诸如清人卢文强、王念孙、孙治浪、近人刘久典等的整理,训释成果,加上自己的努力,成此书稿,为一般读者提供了一个新的可读的《说苑》选译本。《选译》以中等文化水平读者为对象,注文较少而以译文为主。著者对章作有相当全面细致的理解,译文力图符合章义,虽不无小的疏漏,总的看达到了较好的水平。建议与出版社联系,争取尽早出版。

董治安

1988年12月2日(印章略)

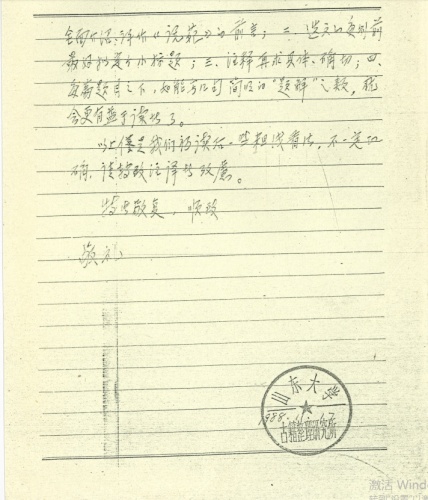

山东大学古籍整理研究所函

青岛师专并转中文系:

十月十九日、十一月十日收悉。

遵嘱我们对贵校中文系讲师姚文珊同志的《说苑注译》书稿进行了初步审阅,提出以下意见,仅供参考。

《说苑》是一部西汉刘向编纂的一部历史故事集,分类编排,取材广泛,对后代颇有影响。此书在传播过程中有所缺佚和阙残,经宋人曾巩、清人卢文弨,今人刘文典等人不断补充,今存663篇,大体可读。姚文珊同志从中选取133篇进行通俗的注释、翻译,为中等以上文化程度的读者服务,这是有意义的工作。

本书稿的选取,大体是适当的,基本上代表了《说苑》的优秀篇章,注释比较简明扼要,适于社会上一般读者阅读;译文颇能够对应原文,语言亦较通顺。由此可见,编译等花费了较多劳动,对《说苑》一文进行了较为深入的研究,表现出了一定的学术水平。

书稿中也存在一些不足之处,尚请继续修订。并建议修订后联系出版。全书前要增写一篇全面介绍评价《说苑》的前言;二,选文的每则前最好拟定个小标题;三,只是再求具体、确切;四,每篇题目之下,如能写几句简明的题解之类,就会更有益于读者了。

以上仅是我们初读后,一些粗浅看法,不一定正确,请转致注释者考虑。

特此敬复,顺致

敬礼

1988.11.12(公章略)

姚婉如更多作品

世说文丛总索引

评论