刘老说:“今天要讲的课题是宋代词人辛弃疾的木兰花慢。历史上有两首最美的咏月宋词,苏轼的水调歌头和辛弃疾的木兰花慢。苏轼的水调歌头大家都耳熟能详,辛弃疾的木兰花慢却鲜为人知,这对于历史上‘苏辛’齐名的辛弃疾是不公平的。所以今天我选了这个课题,在讲这首词之前先读一首唐代刘禹锡的七律诗,这首诗能帮助我介绍自己。”

老人朗声吟诵了唐代诗人刘禹锡的七律《酬乐天扬州初逢席上见赠》:

巴山楚水凄凉地、二十三年弃置身。

怀旧空吟闻笛赋,到乡翻做烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

刘老又一字一句背诵《木兰花慢》:

“可怜今夕月,向何处?去悠悠,是别有人间,那边才见?光影东头,是天外空汗漫。但长风浩浩送中秋,飞镜无根谁系?姮娥不嫁谁留?谓经海底问无由,恍惚使人愁。怕万里长鲸,纵横触破玉殿琼楼,虾蟆故堪浴水,问云何玉兔解沉浮?若道都齐无恙,云何渐渐如钩?”

刘老用诗意的语言解读词义:如果说,苏轼的《水调歌头》以把酒赏月、思亲情怀使世人共鸣,而稼轩的《木兰花慢》则以科学启蒙令读者回味——词人仰望中秋之月,向正在云海中缓缓行走的明月发出疑问“向何处?去悠悠,是别有人间,那边才见?”虽然时人不懂月亮绕行地球之科学道理,但词人却凭着极有规律的自然现象认定月亮去的“那边”别有汗漫天地;如若不然,腾空悬挂的月亮是谁在牵系着它升落呢?月中美丽的嫦娥是为了谁而守在广寒宫不嫁呢?这千古之谜只能问询于月亮每天旅经的大海,但大海也茫然不知根由。生怕海里的长鲸纵横乱撞,将沉落于海底的玉宇琼楼撞破。那只虾蟆会游水,但捣药的玉免却不会游水呀。如果月宫并没被触破,玉兔虾蟆都平安无恙,那中秋的月轮为什么会渐渐变成一钩浅金呢?

词人关注月轮变幻而追溯神话,又期盼从神话中解读自然科学——可以说辛弃疾这首木兰花慢是中国古典诗词中最早向月轮变幻发出科学质疑的词,完全可以同苏轼的水调歌头相提并论,希望大家能认真读,读懂读透这首词,读懂读透辛弃疾。辛弃疾是中国文史上同苏轼相提并论的伟大词人。他的诗词里既有“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营,八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵……”之雄心壮志;又有“倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪”之儿女情长。他所处的南宋朝代正是金兵犯境民不聊生、昏君贪官惧敌投降之动荡乱世,辛弃疾空有一腔报国热忱和文韬武略却得不到重用,于悲愤无奈中,只落得“却将万字平戎策,换得东家种树书……”

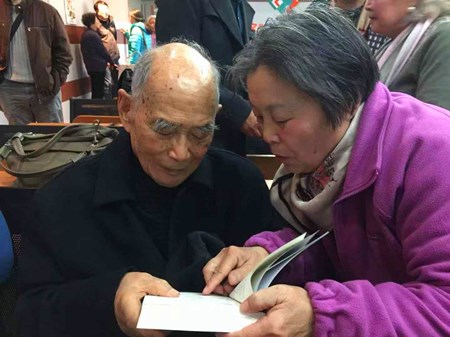

在大家沉醉在刘老的精彩讲析之时,下课时间到了。白发学子全体起立对刘老的讲课报以热烈掌声,大家注目王教授搀扶着刘老走出教室……

难忘一代大师刘禹轩这堂精彩的辛词之讲,这堂题外的人生之讲。

2016年秋青岛

原载 轻博客

12/26/2019 9:25:30 AM

落叶知秋更多作品

世说文丛总索引

评论