有人说13号是宁推之旧居,旁边的11号是宁岳父刘家房产,因没见到公开资料,也没打听到知情老人,没能落实。

院里建筑是二层楼,有阁楼和地下室。一进院,就看到半地下室的显眼门头“半间杂货铺”。“文革”中,这个半地下室曾是资本家的“落难地”,我们院房东一家就被赶到这里,直到“文革”后落实政策才又搬了回去。

我一个同级不同班的小学同学也在13号的半地下室住过。他姥姥是中国人,姥爷是白俄罗斯人,混血儿的母亲又跟了一个美国人,所以他身上只有四分之一中国血统。他长得更像一个“外国人”:蓝眼睛,高鼻梁,黄头发,白皮肤。从小学到高中,同学们都叫他“大鼻子”,他也不恼。高中毕业后,他报名下乡,农村来带队的干部,看到他的形象,没敢要:“这个模样到村里,老乡们光看他不用干活了。”正好青海西宁有个工厂来招工,他便去了西宁。后来听说他因病回了青岛,但没人见过他,之后便没有他的消息了。

13号大门外是一个小店,招牌上写着三个大字“刘爱娃”,门框上还有几个小字“芭比梦想豪宅”。我有些好奇:“刘爱娃”是老板名字吗?卖什么的?进门看到一间四五平米的小店,货架上、柜台上琳琅满目地摆满了各式各样的芭比娃娃,一位年轻的小姑娘在整理商品。我问她:“小姑娘,你叫刘爱娃吗?”她腼腆地笑了,回答我:“我姓刘,喜欢娃娃,所以起了这么个店名。”甜美的模样,甜美的声音。她挺愿说话:“我本来是个美术老师,从小喜欢娃娃,去年就开了这家小店。”

我环顾四周,说:“都是芭比娃娃啊。”她说:“是的,都叫芭比。”我又说:“好像日本也有不少布娃娃,”她指了一个角落说:“我这里只有四个,其他的都是美国的。”她又指着几个有些陈旧的说:“这些都是好多年的了,”我看了是20世纪七八十年代的,价格也就是八九块钱,便说:“这都是古董级的了,不贵。”她说:“我有个表弟在美国,他给我寄一些,还有我自己收藏的。”又指着货架最上面一个说:“那个是我自己做的。”像说自己的孩子,眼神中流露出满满的自豪和宠爱,我由衷地称赞了一声。

我看她不到二十岁的样子,便不太顾忌地问她:“不好意思,可以问你多大了吗?”她莞尔一笑:“可以呀”,然后说出一个让我大吃一惊的数字,看到我吃惊的样子,她又甜甜地笑了:“我教了11年美术呢。”走出店门,我不由得想到,每天置身于这些洋娃娃中,心中又充满了爱,她会永葆青春的。

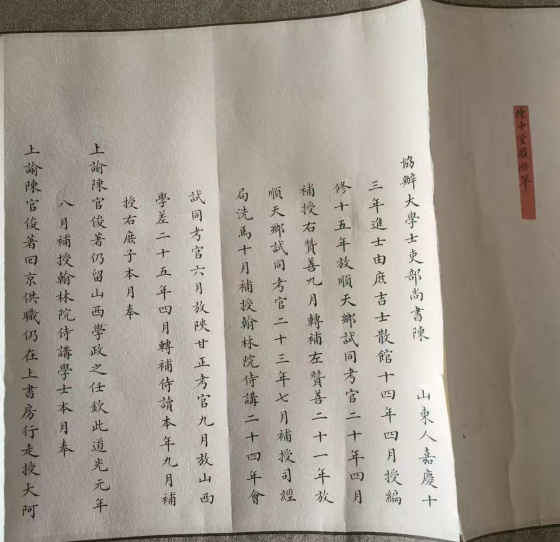

民国时期山东省教育厅长于春圃曾在14号住过。于春圃(1887-1958),名元方,山东莱阳人。他4岁跟随父亲读书,12岁登州府试秀才第一名,便在乡里帮父亲教书。15岁参加省试,中副举人第一名。后考入北京高等警校。警校毕业后,授七品警官,但他没赴任。1911年参加辛亥革命,民国成立后选为众议员,成为国务咨议。1923年任山东省教育厅长,兼任山东大学筹委会主任,三十年代移居青岛。四九年后被选为山东省各界人民代表会议特邀代表,青岛市政协委员,山东省政协委员。于春圃一生精研《易经》,著有《易学三编》3集,《古韵疑》22卷,《五代史札记》3卷,《文集》12卷,《诗集》6卷。

14号还住过岛城著名武术家纪炎昌。纪炎昌是河北沧州人,擅长少林长拳,又从家里带来八极拳,后来拜师郝家门学习螳螂拳。1934年青岛国术馆新馆建成后,他在此任教,是青岛国术馆武林著名人士之一。20世纪50年代,他作为在国术馆任过教的拳师,为青岛武术发展起到了重要的承前启后作用。

纪炎昌个子不高,脸色黝黑,邻居们经常见他穿一条肥大的白色练功裤,仙风道骨,飘逸潇洒。

纪炎昌的儿子纪鹤谦,是岛城上世纪七八十年代的名人。纪家有亲戚在香港,纪鹤谦在香港生活多年,“文革”前回到青岛。他个子不矮,身材魁梧,十分注重穿戴打扮,经常西服领带,西裤笔挺,皮鞋铮亮。人称“香港华侨”,又因他经常歪着头,邻居们送他外号“纪老歪”。

改革开放之初,国门甫开,“难免会有几只苍蝇飞进来”(中央某领导语)。纪就带进“两只苍蝇”,一只是“国际式摔跤”,一只是“交谊舞”。

上世纪七十年代,青岛兴起过一阵“摔跤热”。岛城跤坛“教父”、山东省队教练王焕喜的弟子不乏高手,像李树章、王忠智、姜振泰、穆振远、李崇贵、高星耸、徐桂福等,雄霸各大跤场。还有“土教头”曹老二(蓸其安)及弟子王德同等也散见于岛城各个角落。当时青岛当地练的都是“中国式摔跤”,这在纪鹤谦眼中都是“土耍”。他携奥运项目“国际式摔跤”登陆岛城,无论自由式还是古典式,都是“鼻祖”,无人能出其右。他领着一帮弟子平时在太平路小学操场训练,国际式摔跤摔遍岛城无敌手。有一次台东、四方的几个高手来挑战,在广西路14号大院打擂台,他和他的弟子三下五除二,几个回合就把对手撂倒在地。

那个年代,交谊舞还处于地下状态,仅限于少数家庭舞会。我的同学陶澄,现在在岛城舞场也学生众多了,当年被朋友带到纪家学舞的紧张、兴奋、神秘感觉恍如昨日。纪老师教舞时的神采飞扬,翩翩潇洒,让弟子们如醉如痴。特别是出神入化的“香港伦巴”,至今还是陶澄在舞场上的拿手好戏。

陶澄学舞也下了功夫,当年他的两个儿子一个两岁,一个四岁,他前面抱着一个,后面背着一个在家练习舞步。如今回想起来,他戏言:“我的两个儿子后来节奏、乐感特强,就是那时培养的”。

如今在14号经营的韦嘉咖啡青年旅社开业已经11年了,在这样一个偏僻的小胡同中坚持这么长时间,一定有它独到的经营之道。这里的装修很别致,充满文艺范儿和复古气息,每一个角落都极具特色,人在其中,仿佛置身于一个艺术馆。难怪有诸多影视剧在此取景,像《天才基本法》《见面吧就现在》《当我飞奔向你》《你比星光美丽》等,鹿晗、雷佳音、周翊然等明星便成为他们的免费广告。

15号曾是在青岛近现代工商史上占有重要地位的民族资本家战警堂的私宅。战警堂(1902-1985)山东莱州人。他在家乡接受过十年私塾教育,1908年来青岛,在高密路投资3000元,开办“玉春楼小酒馆”。后在对面开“玉春号商铺”,经营烟酒、布匹等杂物。1928年,战警堂在大港二路投资十万,创办“山东烟草公司”,开创中国民族卷烟品牌“泰山”,打破英美烟草公司在山东地区的垄断地位。1942年。他又投资在沾化路1号成立“大森木材厂”,将来自美国、菲律宾以及福建、东北各省的原料加工成建筑木材、家具料、箱板等售卖。他还涉足火柴行业,是“华北火柴公司”发起人之一。“青岛氧气厂”也是他创办。

战警堂“文革”中受到强烈冲击,据邻居讲,红卫兵小将“破四旧”时,将他家一张檀木小方桌抬出要砸毁,战伸出双手舍命守护,“小将”却毫不犹豫仍一锤砸下,战手即刻骨折肿成“馒头”。传说该“小将”后就业一橡胶厂,在冲压轮胎时,被机器轧断手臂。

战警堂经历了多个政权的更迭,同时担任过青岛市黄酒同业会主席、青岛市卷烟业同业会主席,在青岛华商中有举足轻重的地位。他的经历,是民族资本家在时代浪潮中奋斗的缩影,反映了民族工业艰难发展的进程。

15号1933年6月21日始建,1934年1月7日竣工,三层局部四层,平屋顶,立面三段式构图,中部为山花女儿墙,有短竖向线条装饰。

院子里古树参天,假山上凉亭矗立,水池中鱼翔浅底,院落很漂亮。“文革”中,人遭殃,环境也受到极大破坏。水池枯涸,凉亭坍塌,幸亏古树还在,让人依稀还能看出旧时风貌。现在的15号,院子仍然不小,新建的凉亭坐落在古树下,每到桂树开花季节,满院飘香,在周围院落中“独领风骚”。

四九年后,新四军政委、副军长项英之子项学成在15号住过。皖南事变项英牺牲后,项学成和姐姐被组织带到延安接受教育。长大成人后,他参军北海舰队,当了一名基层军官。在部队,他低调务实,表现优异。但作为红二代的他,张扬的个性却让领导头疼。每当中央首长来部队视察,以他的身份不得不让他参加,却又怕他“惹事”,便只好让他站在人群后。即便这样,他也会突然大喊“✘✘✘叔叔,我在这里!”因为这些首长他都认识,让领导哭笑不得,尴尬难堪。

生活中的项学成也是天马行空,无拘无束。黄县路上的邻居经常可以看到他骑着当时极少见的摩托车,带着身穿布拉吉的漂亮媳妇、401医院的军医,从邻居身边呼啸而过。可惜天妒英才,项学成年仅39岁就因病去世。

青岛医学院微生物学教研室创始人、享受国务院特殊津贴的国家二级教授田浩泉曾在15号住过。田浩泉(1907-2000)浙江杭州人,1929年毕业于苏州东吴大学,获理学学士学位,1937年毕业于齐鲁大学医学院,获加拿大多伦多大学医学博士学位。先后在东北大学、岭南大学、贵州省立医院任职,1948-1949年在美国哈佛大学做研究员,1956年调入青岛医学院。他在微生物学领域成果丰硕,曾担任山东省微生物学会副理事长,青岛分会理事长。曾任青岛市第五、六届人民委员会委员。

16号的门头房“胡子星球”,是一家新鲜手作冰淇淋店,装饰得艳丽夺目,旁边窄小的院门我却从未见打开。前些天,看到有个姑娘进院,我随之进去看了一眼。狭窄逼仄的小院,只有几间平房横七竖八地卧于院中,不知哪是有照,哪是违章?

这个院有位二中学弟矫盛强,1989年10月参加过中国南极第六次考察队,全程参与了中国南极第六次考察和中山站的建站。

17号是北舰干部家属楼,邻居们也称其“海军大院”,我住在附近的同学与这个院的孩子似乎是两个世界的人,很少接触。

“文革”中,这个院也难逃厄运。一位部长夫人是某疗养院书记,造反派可能顾忌这个院的“军方背景”,把大字报都贴在院外墙上。书记自尊心很强,怕人看见,每天早晚人少时出来抄大字报,也许是为了检讨时能顺利过关吧?17号现在仍是军产,住着部队干部家属,平时大门紧闭,透着些许神秘。17号据说曾是伪市长赵琪的房产。

黄县路4号、6号、17号几个“海军大院”的干部子弟,大都子承父业,有过当兵的经历。他们转业后,无论在政府机关、科研单位、公安战线、企业高管等各个岗位上,都努力工作,成绩斐然,出类拔萃,成为各自领域的佼佼者,没有给父辈丢脸。

18号住过美术教育家赵培桴。赵培桴(1919--2000)山东平度人,毕业于青岛礼贤中学,黄埔军校15期学员。1949年入青岛美术专科学校,51年毕业分配至青岛第五文化馆(后改为四方文化馆)。20世纪五六十年代,四方文化馆的群众文化活动搞得轰轰烈烈,有声有色,特别是美术活动,几乎天天都有展览。这些展览,从策划到选材,从宣传到布展,从参观到总结,无一不是赵培桴的努力。他自己的作品不多,但他缔造并主持的“雕塑小组”“绘画专修班”,却输送了几十名成员走进了省内外美术院校,其中不乏国内知名的艺术大咖。

隋建国,1984年毕业于山东省艺术学院美术系,89年毕业于中央美术学院雕塑系,获硕士学位。曾任美院雕塑系主任,现任雕塑系资深教授。作品多次参加国际艺术群展,个展曾在旧金山亚洲美术馆、大英博物馆、纽约中央公园等重要艺术机构举办。

郭连训,1985年毕业于青岛教育学院,2003年结业于中国美术学院美术学研究生班,2003年至2004年在法国巴黎国际艺术城进修。退休前为中国美术学院高级讲师,浙江美协会员,浙江省水彩画协会理事。

张鸿宝,中国美协会员,曾任济南群众艺术馆美术摄影部主任、研究员,山东水彩画院副院长,山东水彩画协会副秘书长。

徐培范,1963年高中毕业报考浙江美院国画系,因该年国画系不招生,插班青岛美术学校。后来改行成为作家,任青岛文学期刊编辑。编辑过尤凤伟的抗战三部曲《从(生存)到(鬼子来了)》,在《当代作家评论》上发表《如汝须眉巾帼》等随笔。

赵培桴夫人孙敏娴是我母亲山大医院妇产科的老同事,因住家相距不远,经常到我家串门。退休后她在街上碰到我,总是亲热地拉着我的手说个没完。

18号门外现在是个日本料理店,从外面看挺有特色,但没进去过。

黄县路19号是一栋三层楼房,1931年6月29日竣工。南侧外凸一梯形塔楼,德式现代建筑风格。屋顶开老虎窗,带有烟筒。建筑入口位于西南,有一段楼梯直接进入二楼。这个院曾经住过十户人家,也曾有其他地方随处可见的违章房,只是随着住户搬走,违章房逐渐减少,去年政府老旧小区改造,彻底清除了。现在院里只有一户人家,所以整个院落如同主人一样低调、静谧,感觉不到丝毫喧嚣、嘈杂。

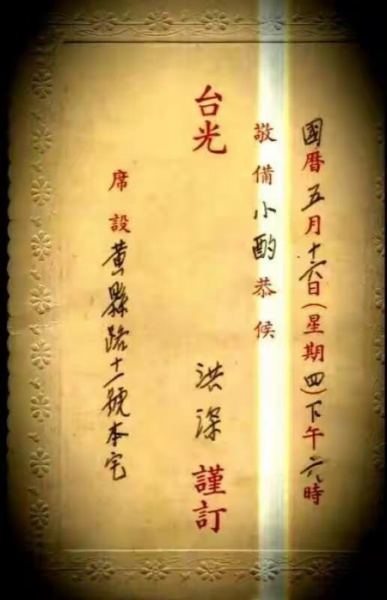

有文史爱好者考证,20世纪三十年代著名编剧、导演洪深曾在这里请过客,当年洪深请帖上的“黄县路11号本宅”应该就是现在的19号。但11号改19号是上世纪八十年代后了,三十年代的门牌是多少,无从考证,只能暂且信之。

鲁海所著《老街故事》中称这个院为“台静农故居”,“青岛历史建筑”公众号介绍这个建筑名称也称“台静农故居”,其实这都是以讹传讹的不实信息。这座楼上世纪三十年代中期被张姓律师从第一代房主手中买下,全家人在此居住,与台静农毫无关系。后有人说,台静农确在黄县路住过,是19号旁的另一座小楼,但不知是17号还是21号?

几年前我在19号墙外见到过市文物局悬挂的“台静农故居”铭牌,后来不见了。据说是张家后人到文物局说明情况,文物局经过考证,立刻摘掉了铭牌。但书籍、网络造成的影响却难以消除,张家后人也只能无奈接受现实。

可能基因强大,家风优秀,张律师十几个子女,除最小的一个受“文革”影响没上大学,其余的都是大学生,且有名牌大学的高才生。张家第三代也很出色,好几个留学海外。

我初中同班一位女同学在这个院住过。她是太平路小学大队委,是我们初中班三年的学习委员、数学课代表。她还是二中学生会体育协会委员,女篮主力后卫,她的女子乙组400米纪录,在二中保持了十四年之久。1966年她报名参加了青海生产建设兵团。在茫茫昆仑山下,奉献了青春和热血,多次获得通报嘉奖。恢复高考后,她以全班第三名的成绩,考入全国招生的北京中央文化管理干部学院。毕业后,她先后在西宁和青岛文化出版单位担任领导职务。

黄县路双号只到18号,没有20以后的院。再往西就是龙口路25号的后院了,后门开在黄县路上。紧挨着18号的龙口路25号丙曾是一间蜂窝煤加工店,给周围居民不断送去温暖。那个年代,市民家中取暖的主要来源就是蜂窝煤炉,蜂窝煤是用煤面掺上黄泥压制而成。圆柱形,中间贯穿着十个孔,便于空气流通助燃。蜂窝煤当然是越干越好,但因供不应求,人们便经常等候在机器旁,压出一箱抬走一箱。我们家离煤店近,一般是租一辆小推车自己推回家,路远的人家就要雇地排车了。

如今这家蜂窝煤店也是私房了,开过一阵咖啡店,现在大门紧闭,应该是自己居住了。

旁边的龙口路25号甲、乙分别是一间陶艺馆和一间皮具手工制作坊,现在仍然都在经营。

黄县路21号与龙江路9号是一个院两个门,院子相通,院内两栋楼也有走廊相通。两座楼都是二层带阁楼,红瓦多向坡屋顶,开老虎窗,花岗岩基座。

一位网名“天阔”的读者,在我的《龙江路和龙江路上的变迁》文后留言:“我姥爷赵蓝田1932年去世后,卖掉黄县路17号(原9号)的房产买了黄县路21号(原13号)与龙江路9号这栋楼。我生于此长于此,对那儿有深厚的情感”。

赵蓝田山东胶县人,青岛礼贤书院毕业。曾任京绥铁路局局长,烟潍公路局局长。1925年至29年,两度担任胶济铁路局局长。在此期间,主持编纂了《胶济铁路接受四周年纪念》,其中收录了大量珍贵照片,对研究胶济铁路有一定价值,并且起到示范作用,此后类似文件面世渐多。

龙江路一侧楼内住过原山东省交通厅副厅长、省航运局局长杨国榜。杨国榜1945年参加革命,历任青岛港务局副局长,青岛海运局局长,省交通厅副厅长,航运局局长。在他的主持下,开通了地方远洋航线和青岛至黄岛、蓬莱至旅顺的客货混装运输航线。

这座楼还住过人民医院心内科专家尹学熙。尹学熙的公开资料不多,只知道他早年留学美国,获医学博士学位,回国后自开诊所。1954年他和岛城其他几位名医唐希尧、章拯民等,被区政府聘请组建了市南区医院。后调入人民医院,直至退休。据说尹学熙是康生来青岛时的专职保健医生。他是民盟会员,市政协第三、四、五届常委。

尹学熙后来从黄县路搬到中山路30号,兼开诊所。我的一个同学也在中山路住,对他的医术赞叹不已,几十年前的一桩往事仍记得清清楚楚。那年,同学父亲尿不出尿,看遍岛城各大医院的专家主任,用尽了各种药物方法,皆无济于事。同学姐姐与尹学熙是上下楼邻居,于是求诊于尹。尹问清症状,随手开了一剂英文针剂。可是同学拿着药方问遍医院医生、主任,各大药店,没人认得。只好又问尹,他写了三个汉字“育赐奴”,但是医院、药店均无此药,且无人听说过。无奈只好再托尹帮忙搞到。结果一针下去,老人立刻小便通畅,一泄如注,痛苦皆无。全家人松了一口气,从此对尹学熙佩服得五体投地。

这座楼里有个小人书摊,邻居们都叫经营者“刘老头”。“阅览室”是从一楼到二楼的木质楼梯,孩子们坐在楼梯上,默默无声,如饥似渴地入迷在小人书中。有多少孩子在这里接受了中国古典名著的启蒙教育,又有多少孩子在这里诞生了文学梦啊!我也在那里看过小人书,前些天我故地重游,又去了一趟那座楼。没想到一楼二楼之间加了一道门,铁将军把门,没能上去。

21号黄县路一侧住过两位英语老师。一位是毕业于山东大学的华震老师。大学毕业后他被分配到外地,后调回青岛,入职四方机厂。改革开放初期,国内兴起一股外语热,华老师当时赋闲在家,便在家私授英语,我妹妹曾跟他学过一段时间。七十年代末,青岛职工业大成立,华老师是首批受聘的英语教师。在校几年,一直是英语系骨干教师,深受学员喜爱。

业大撤销后,他去了远洋海员学院任教。他个子高高的,夫人却是矮个,一对伉俪是远洋学院教师学习华尔兹舞的义务老师。有一个传说,他退休时学校没找到档案,辗转几个月后,最终在四方机厂死亡人员档案中找到。

另一位是二中英语赵老师,身材胖胖的,周围邻居和同学都认得她。我在二中时,因为没教过我们,所以不记得了。赵老师是赵蓝田的女儿。

现在的21号也是网红打卡地,因为有个长颈鹿咖啡店。这个2013年开业的店是龙江路、黄县路一带元老级咖啡店,开始开在与大学路相交的小胡同内,因把店门口的一根长电线杆涂上橙白相间的色彩,恰似一只长颈鹿守在门旁,这个新颖的创意诞生了一个网红店。

原载作者美篇2025.10.19

李义作更多作品

世说文丛总索引

评论