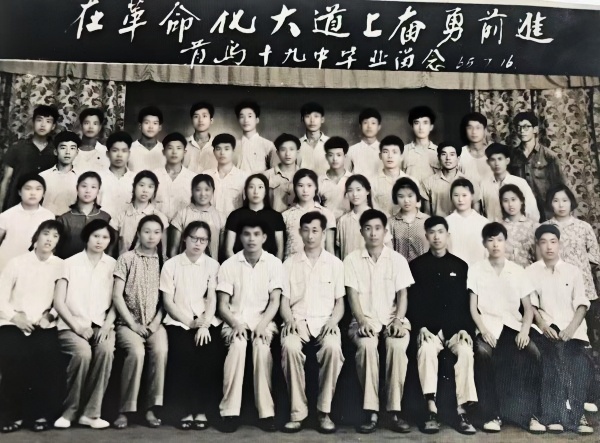

一张泛黄的老照片

——青岛十九中65届高三·一班毕业照的回忆

这是我们高中毕业时的全班照,一张泛黄的老照片。

拍摄时间是1965年7月16日,一眨眼距今已有半个多世纪了。题字是《在革命化的大道上奋勇前进》,估计现在的年轻人看到这题目,都会哑然失笑。可就是这题目,却很好地印证了那个时代。它代表了当时的“时髦”。

尽管这张照片落满历史尘埃,但它上面的同学们却个个青葱、阳光、书生意气,连老师们也都是那样年轻。班主任应XX当时不到三十岁,还没结婚;学校团总支书记宋XX应该30多岁,副班主任赵XX,估计至多40出头吧!

这是一帧让我终生难忘的照片:上面有同窗三载的学友,有令我崇敬的良师,也有挥着极“左”大棒,置我死地的人。这里有我宝贵的青春留影,有我痛苦的厄运记录,有清纯的同学友谊;有寒心的政治罹难。

无论如何,在我的青年时代,在这个班级里,我年轻过,我奋斗过,我憧憬过,我幼稚过,我单纯过,我善良过,我愤慨过……

看着这帧照片,我自问:你在生活贫困、饥肠辘辘1962年,从棚户区仲家洼,迈着浮肿的腿,跨入了这所学校,选择了上高中读书,你后悔吗?我回答:我无悔我的高中。它在我人生观懵懂之时,给了我知识,教会我思索,懂得了追求,尽管我付出了代价,但我无怨无悔。

我友善、诚恳地对待照片上的每一个人。甚至是曾经伤害过我的人。我善良、宽容地原谅一切人、一切事。我永远抱有“一笑泯恩仇”的标尺。我想,在这个世界,只能用友爱去创造友爱;用友爱去消灭仇恨。用友爱去消灭罪孽。

对照片上的老师,我永远怀念的,是语文赵老师。他是我班的副班主任。高二、高三,教了我们整整两年。我也给他当了两年的课代表。

赵老师人很瘦,脸长长的,眼睛细长,鼻梁高高,话语不多,偶尔还会露出他那“赵式”幽默、含蓄、收敛的笑。他的黑板字很有特点,轻轻的,淡淡的,笔画简约到了极致,但很工整,几乎没有连笔浮笔,我很欣赏,偷着学了很长一段时间,但最终还是未得要领。

赵老师是我生命中重要的一个人。在学校,他是语文组组长、校文学社辅导老师;除教我们一个班语文课外,还分管学校文学社。我跟他做语文课代表,也干过一段时间的文学社社长,因此与他经常接触,得到的教益最大,受到的鼓励很多,受他影响也很深。他的好学、博学、钻研精神,一直影响着我。直到今天,我虽年逾古稀,但依然喜好读书、浏览网页,写点东西,对各种知识兴趣不减,大概就是受他的影响吧!

赵老师的文学、古文、英语、德语都很棒,在教学之余,好像在研究晚清诗人黄遵宪;他订有德国、英国的外文报纸,时常寄到传达室。有时我们看到传达室的窗口插着一份《卫报》,就飞快地跑去告诉赵老师,那时,我们很为自己老师的博学而自豪。他上课讲到某处,口中偶尔会蹦出几个英语单词,顺手在黑板上流利地写出。我印象深的有“时髦”“歇斯底里”等。可惜那英语单词的拼法现在早已忘记了。

他读的书很多。他办公桌上总是堆满厚薄不一的各种书刊。我收发作业,是他办公室的常客,来到他的桌前总是眼馋地瞅着那摞书,我记得好像大部分是古籍书。我对那些古旧高深的书只能瞅瞅而已。不过有时他也会借我一些书,比如泰戈尔的诗集等。有一次他竟把一册《辞海》分装本·文学部分借给我了,我受宠若惊。

印象深刻的还有几件事。他的教学很有特色。除课本知识外,常常像一个智者带我们这帮孩子到外面的世界徜徉。他介绍我们读报、剪报,《文汇报》《光明日报》这些知识分子常读的报纸,就是在这个时期我认识的。为了帮助我们树立远大的理想,他曾领我们办了一期《让青春永闪光芒》的剪报专栏。所以至今我还记得一些伟人成才时的年龄。

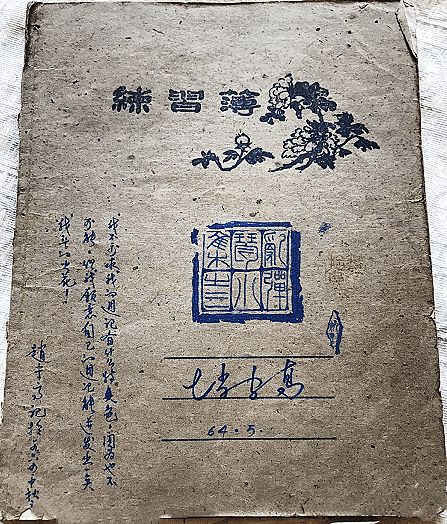

他教学的严苛是出了名的。他对试卷、作业、作文的打分,从来都是“吝啬”之极。好同学也只有八十五六分;有一次期末考试,他对我班一个干部打了58分,我想说说情,可他就是不给及格。当然也有例外,有一次我的周记作文,写了一首小诗《自白——读革命烈士诗抄》,他慷慨地给了我一个100分——当然,这首小诗给我带来了厄运,这是后话了。

记得1964年秋,赵老师和我们班一起到城阳小荒庄下乡秋收劳动,同吃同住了40多天。他常年有胃病,那时体重大概只有90斤。不知那段时间,这个瘦弱的知识分子日子是怎样熬过来的。

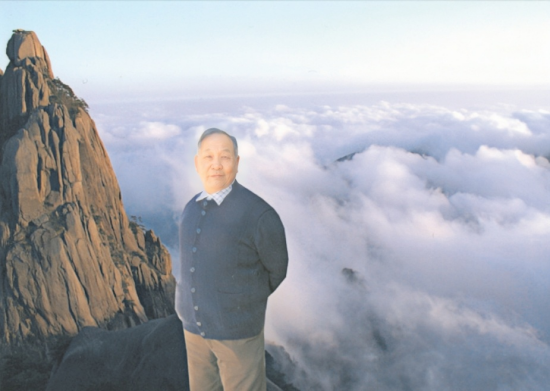

他一直教到我们毕业。毕业后,“文革”开始,我们离校了,不知他遭受冲击否。到了70年代,听说他得了胃癌,手术后我去看过他,当时,他住在登州路一座日式老楼的二楼。大房间中央的炉子上,一个硕大的药罐正咕噜咕噜地煎着中药,满屋弥漫着浓浓的中药味。他笑呵呵地叙说着自己那个“胃”。再后来,他的胃癌竟奇迹般地好了,体重增加到160多斤,一次晚上我去看他,他刚从海水浴场游完泳,提着自行车,上到二楼,短裤短衫,满面红光,健康强壮,像个青年人。后来他家拆迁了,再也没有见到赵老师。他的女儿曾任海大英语系主任,因为思念老师,我曾托海大的一个老教授打听他的住址,可惜没有消息。我想如果赵老师健在,该是90多岁老人了。

除了赵老师,另外一个和我的命运攸关的是班主任应老师。对于他,本该大书特书一番。可现在我却想从简。想想自己都已年过七旬,且和他一样也做了教书匠,对过去的恩恩怨怨早就看得很淡了。人是渺小的,赤条条来,赤条条去,再大的事也是微尘一粒。神马都是浮云!去吧,让它随风而去吧!

可回忆不能断章,总得交代几笔。应老师今年快80岁了(听别人讲),按此计算,他教我们时,应该是二十六七岁,他曲阜师专毕业,在那个特殊的年代,作为一个青年教师,为了进步,在学生中搞阶级斗争、抓典型,很是尽力;我荣幸地被选中当了典型。于是,一个旧社会做苦力、拉大车的劳动者的儿子,一下子升格为“资产阶级思想的代表”,于是乎,“反动诗”,“不得参加国庆游行”等待遇接踵而至。我记得很清楚,毕业前,每个同学根据个人的家庭出身、政治表现,学校按“绝密、机密、秘密”等分成几个等级,在档案上盖棺论定。而机密、绝密的同学被分头找去开内部小会。我和几个被打入另册的另类人物,被抛弃在“历史的垃圾堆”里,孤零零地坐在自己的座位上,看着一个个同学开会回来,脸上阳光灿烂,心里着实不是滋味。至于为何得罪老佛爷、为何打入另册,事情复杂得很,还是不去撕开那历史的伤疤吧!据说“文革”中他的遭遇不太好,他的好友团委宋书记也倒台了,所以他不久就回原籍福建黄岩了。听说他退休前在黄岩中学担任政教处主任,还在抓学生的思想工作。这是他的强项,英雄不论何地都能发挥特长。但愿历史不再重演,但愿黄岩这盛产蜜桔的好地方,不再有青年学生沦为极“左”路线的牺牲品。

历史有时很怪,我这不合格的学生,毕业后竟神差鬼使地,像他一样也执起了教鞭,做了教师,后来还稀里糊涂地当上了省优秀教师、市教学能手。我退休后在超银中学教书,竟意外地遇到高中时的李士吉老师,他已从一所大学校长的位置退下,就住在我们学校教学楼前的五楼,他对我印象很深,一口喊出了我的名字,见面很是亲热,邀我到他家做客。随口谈起我的班主任,说到他的一些往事。我不想重提前世恩怨,嗯嗯啊啊地应付着,在走时他还给了我应老师的家庭电话。但我一直没有给他打电话。不是旧隙耿耿于怀,一切都过去了,一笑泯恩仇。是我不愿意勾起那段的不堪回首的记忆,也不想在他的晚年,让他,一个老人有什么不愉快。

照片中坐在应老师旁边的是学校团总支书记宋书记。当时在学校显赫风光,年轻英俊,实权在握,学生的进步、落后几乎都掌控在他的手心。他虽是农村出来的,但给人的印象却是十分威严。我和他打过交道,学校的宣传阵地《旭日报》,我曾负责过一些工作。我没有被打入另册时,他还找我谈过话,要我辞掉语文课代表,专职干学生会宣传部的差事,一个小孩子受到大官的宠幸,诚惶诚恐。可惜,一梦黄粱,这话还热乎着,班主任就向我开刀了。青云没有上去,就跌落成阶下囚。据说,宋书记“文革”中树敌太多,挨批斗太多,最后也调走了。至今不知他在何乡。

写完老师,该说说同学们了。要写同学,那可就多了。每个同学都是一本书,或厚或薄。每个同学都给我的青春岁月留下了不少的记忆。一篇小文章怎能承载那么多峥嵘的岁月呢?所以留待以后分篇专门写同学们吧!在此只能简要地交代一下了。

我班毕业时共43人,照片中只有37人。另有6人没有参加,各种原因不得而知(未参加者陈,徐,刘,邓,关,乔)。照片中真正“在革命化大道上奋勇前进”、考上大学的只有7人:廖、李、魏、卜、徐、倪、宋。首任班主任李老师,晚年眼睛失明,我们去看望他,他动情地讲:你们这个高中班当时是很优秀的,那是适逢1962年国家“八字方针”,高中、中专纷纷下马时,由四个初中班的尖子凑成、硕果仅存的一个班,录取分数与二中不相上下,学校的期望值很大,各科任教老师由我亲自挑选,几乎都是级部组长。但在当时残酷的极“左”路线厮杀后,人们尝到了苦果。大学录取率很低,甚至低于一般高中学校。不过,升入大学的七人,在各自的大道上都还不错:有专区人事局长;外贸老总;大学教授;医院主任;工厂厂长;总工程师等。都成为同学中的佼佼者。

未升入大学的同学名落孙山之后,只得在各自的“社会大学”奋斗了,命运之神向来不青睐失败者。其中有12人当起了中小学的教书匠,七八个人去工厂当了工人,还有4人支边去了青海;最终,红尘滚滚,大浪淘沙;这些科举落第的同学都找到了各自的归宿。其中不少人还成就了一番事业:这里面诞生了作家,医院院长,注册监理师,中学高讲,全国、省市优秀教师,优秀校长,劳动模范,举重健将,厂企干部,每一个同学在自己的岗位上充当了螺丝钉抑或小支柱,在家庭中扮演着好丈夫或贤内助,一句话,都在社会的大舞台上担当起自己的小角色。尽管都生活在基层,但都是良心未泯的好人。

可惜的是,世界总是“好人不长寿”,照片中有7个同学已经撒手西去了,再加上照片外的两个,区区43人的一个班,竟有9人离我们而去。他们一生忙忙碌碌、辛辛苦苦,一辈子都是好人啊!

对于照片上的同学,每个人都有自己的悲欢离合,要回忆起来,三天两夜也说不完,所以,这篇小文就此打住吧。写到这里也该收尾了。回头一看,虎头蛇尾,写老师的笔墨太多,而同学却淡笔轻彩、匆匆掠过。对不住了,老同学!

哎,真没想到,一张发黄的老照片,竟让我写了四千多字。

写完此文,真有点羡慕现在的学子,你们再也不必为政治思想上的问题而背上“红字”了。

2016年6月

补记一:

在十九中学建校60周年大庆,征集校友回忆录时,我翻出了这篇旧文,并有幸收入《校友回忆录》一书。

现在看,调子有点灰色、沉重,不够轻松,不够阳光,对过去似乎还没有完全淡泊、释然。

由于当时是小老百姓,对帷幕内事情真相不明,所写完全是个人所见所闻,但愿真实,无偏见,经得起历史的考验。

按说,回忆青春应该多写些浪漫,轻松,欢乐,爱情的篇章,可我怎么想,也回忆不起,估计事实也是如此,当时班级太沉闷,太压抑,太雾霾,找不出一丝亮色。比如爱情,在那样的盐碱地里,开不出花朵。至今班里没有成全一对伉俪。是怪遗憾的。

所以,我羡慕现在的年轻人,现在的高中生。

可历史会倒流吗?人会返老还童吗?

走过的路,还会倒回去吗?

好在我们从风雨中走过来了,咬着牙,唱着歌,挺着胸,或弯着腰,走过来了。

补记二:

今天,时针已指向2021年12月,距写上文,又一个五年过去了。我们这个班的同学也都年逾古稀,向耄耋进军了。这几年又有四个同学驾鹤西去,43人的班级竟有13人去世,令人感叹唏嘘。另外,微信群里一个朋友告诉我一个噩耗:我敬重的副班主任赵老师,前些年也去世了。愿他老人家在九泉安息!呜呼!存者且偷生,死者长已!愿岁月静好,活着的人们安康!

2021年12月

赵守高更多作品

世说文丛总索引

评论