经历者的记忆还原

战争带来的恐慌,在卢沟桥事变后的青岛就好像是脱轨的火车,停不下,也没工夫停。

1938年1月12日,《南洋商报》有报道称青岛城区秩序大乱。消息指青岛的中国居民诚恐日军登陆后进行大肆搜捕,欲由青岛市中迁出,在四郊被日军拦截,造成极大纷乱。同一时间,栈桥入口处的国际俱乐部,短暂成为能够遮风挡雨的“孤岛”。

青岛沦陷的事实,快速荡涤着城市街巷,并带来种种不确定的改变。一时间,中山路1号青岛国际俱乐部门前各种光怪陆离的闹剧不断上演,令人无所适从。其境遇,非一句滞留者苦吟的“秋霖腹疾俱难遣,万里西风夜正长”所能形容。几度寒暑,“孤岛”的庇护作用很快失去,青岛国际俱乐部的牌子被从中山路1号摘去,挂到了信号山原德国总督官邸的大楼门口。性命攸关时刻,惺惺相惜之余,许多见不得人的蝇营狗苟,也一一在里面谋划完成。太平洋战争期间,中山路这座楼房的歌舞升平再次被打破,建筑被直接赋予了军事使命,直到战争结束。1940年代的前5年,伴随着青岛前海潮起潮落,中山路1号窗口透露出的灯光,幽暗、缥缈,寒气逼人。

青岛沦陷期间,诸如馆陶路兴亚俱乐部、江苏路基督教堂旁边的德国俱乐部、热河路青岛文化联盟以及写真联盟、技术联盟等几个交际场所,在获得特别许可后继续开放,以扩大思想控制,保持必要的城市温度,并维系都市街区的“繁荣”脸面。市井深处,《青岛新民报》及后来更名《青岛大新民报》的王度庐连载武侠悲情小说《铁骑银瓶传》,则让普通人家日复一日的寂寞时光,多了些上天入地的想象。1940年中,中山路国际俱乐部的熟面孔吴郁生尚书病故青岛,让一个“好行善举”的晚清遗老,孤独终了。这一年,吴郁生87岁。自1911年辛亥事变后,他已在青岛断续生活了接近20年,看风云变幻,人来人往。

自1939年夏天开始,日本青岛当局开始有计划地煽动反英,进入到秋后,当局再以经营国币与伪币投机为借口,逮捕了青岛所有英国公司的华人买办。1941年12月日本发动珍珠港袭击,正式与英美开战,青岛的英国领事馆被封闭,英国外交官及侨民被控制。在鲁海的记忆中,中山路上的国际俱乐部同时被日本收归军用。1942年8月,在青岛的英国外交官及侨民76人连同烟台、威海卫侨民46人集中转沪回国。一年后的1943年,青岛国际俱乐部迁至迎宾馆,而此时俱乐部的总干事一职,已由英国人改为日本人担任。

在2014年向《信报》记者黄默的讲述中,鲁海提供了信号山下迎宾馆时代青岛国际俱乐部的一些记忆细节:“当时迎宾馆里就住了我们两家人,日本总干事一家住在二楼总督的房间,我们家住在地上层,现在迎宾馆正门北侧带三个窗子的房间就是我们住的地方。他们家有一个女儿一个儿子,女孩比我小两岁,男孩更小一些,我们三个孩子经常在一起玩。”搬进迎宾馆那年鲁海11岁,这座宫殿一般的庞大建筑在他的眼中神秘无比。“因为太平洋战争的爆发,当时在青的英、美人士大多被关进了潍县的集中营,日本人又有自己的居留民团,一般也不来俱乐部,跟过去在中山路上的热闹相比,俱乐部的生意清淡了很多,只是偶尔会有德国人、意大利人来这里吃吃饭。”

鲁海回忆,每天三四点钟放学后,自己都会在迎宾馆一楼的餐厅写作业,除了日本总干事的居所,他可以任意出入楼里的每一个房间。“迎宾馆大厅正对着门的地方有一个彩色玻璃的圆窗,从大厅往里看什么也看不见,但从里往外看却能十分清晰地观察到进门者的一举一动,这是当年为了保护总督安全设计的,那时候我很喜欢躲在窥视窗后面。”在鲁海的记忆中,屋里的水晶吊灯、象牙钢琴、丝绒沙发、德式家具,甚至连雕刻着花纹的暖气片,都曾是自己的研究对象。

鲁海告诉采访者,“迎宾馆那时没有围墙,周围遍布树林。在距离主楼几百米的地方还有一个马厩,当年我们住进来的时候那里已经被改建成了民居。”鲁海说的迎宾馆北侧配备的马厩,是一栋二层楼房,面积很大,一楼养马,楼上存放饲料并有马夫休息的房间。汽车普及后,无需再养马,这座马厩就被改造成格子间,分配给一些贫民住。“我记得那里面住了大概有两百人,每天许多孩子在周围玩耍,妇女们洗好的衣服都晾在马厩前的空地上。”

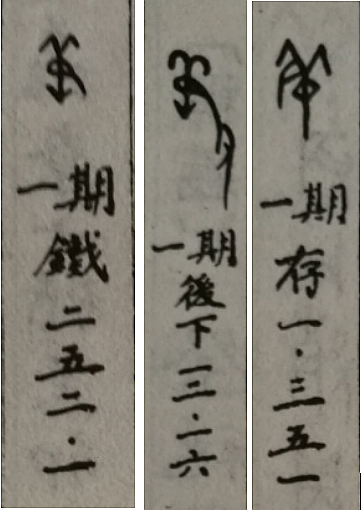

鲁海回忆,迎宾馆时代的青岛国际俱乐部,营业时间是早上十点到晚上十点,但是1944年开始,时常会有美国飞机经过青岛上空,后来各家各户就接到通知说晚上窗户不能透出亮光,于是俱乐部天黑后就停止营业了。随着局势的紧张,每况愈下的除了俱乐部的景气度,还有总干事的脸色。

“日本人宣布投降时青岛的普通老百姓根本不知道这个消息,因为在青岛的日本驻军还没有撤离,但那时候日本人自己心里已经有数了。”鲁海回忆,当时每天俱乐部营业之前 父亲都会上楼跟日本总干事碰个面,商讨当天的工作事宜。1945年8月15日的那天早上,父亲照常上楼,看到房门虚掩着,刚要敲门进去,却从门缝里看到了让他吃惊的一幕。“日本总干事一家四口全都跪在地上,面色凝重,收音机里播放着日文广播。虽然不知道发生了什么,但这时候进去一定不合时宜,于是父亲就退了出来。直到晚上,日本总干事找到父亲,说日本天皇已经宣布投降,说这话时他的情绪十分低落。”没过多久,日本总干事一家就搬离迎宾馆回日本去了,临走时送给了鲁家两床人造丝被面。

鲁海还讲述了更为神奇的一幕,就在日本投降这一年的夏天,迎宾馆院内两株一人多高的铁树居然同时开花了,花谢后还结出了果实。“那果子就像花生仁大小,没有什么特殊气味,我还专门带了几颗去学校给教植物课的老师看,想问问他是不是能吃,可是人家都说铁树千年开花,老师当然也从来没见过这个,所以也说不上来。”鲁海说那时候差不多是六月份,当时父亲曾对他说这铁树突然开花说不定有什么寓意,结果没过多久日本就投降了。

山海重光的旖旎

1945年抗战胜利后,在经过短暂的美国红十字会俱乐部借用后,青岛国际俱乐部在中山路原址恢复,并很快与馆陶路励志社、中山路青岛咖啡一起,成为公共交往的重要场所。栈桥前边一件饱经沧桑的城市礼物,归去来兮,徐娘半老,窈窕依旧。山海重光的太阳底下,与前海鸥鸟随风齐舞的衣冠楚楚者,一洗昔日颓废之色,意气风发,踌躇满志。

对中山路1号来说,这是一个近乎昙花一现的高光时刻,接收与劫掠的争夺,有序和无序的博弈,延续和变革的更替,甄别与建设的焦虑,启蒙与复兴的期待,无处不在。各色人等的接踵而至,将理想、欲望、野心、贪婪和惺惺相惜的城市现场,渲染的淋漓尽致。

1946年伊始,与光复青岛的喜悦一同到来的,还有一件坏消息。1月24日,1910年到1911年参与了中山路1号青岛俱乐部施工组织的德国建筑师保尔•弗里德里希•里希特,在青岛去世。里希特早期在青岛完成的设计,包括广西路侯爵饭店和吉利百货公司。他是1914年11月德军投降之后唯一留住青岛的德国建筑师,从1920年开始一直住在青岛,直到逝世。其后期作品,有1936年完成的德国教会学校和1937年在新教教堂后建设的德国教会俱乐部。就紧密度而言,里希特可谓是与青岛长时间形影不离的一个德国建筑师。青岛新城的成长与演变,浮华与喧闹,都在他的注视下发生。

1946年发生在中山路国际俱乐部的一场轰动事件,是知名女星李丽华和富商公子张绪谱的婚礼。作为上海沦陷期间活跃异常的女星,李丽华在1940年代中期获得过极大的关注度。她的屏幕形象,被柳如是在《电影画报》描述为“这种享乐的,浮华的,而又含有一些伤感意味的姿态,给人的印象是近于一点下流的妖艳和可亲的罗曼蒂克的成份。”在一片“附敌”与“妖艳”的众说纷纭中,李丽华与张绪谱在国际俱乐部举办的婚礼,成为一件口口相传的坊间新闻,闻讯而至的青岛影迷为一睹芳容,挤满了中山路1号的院子,并引发交通堵塞。李丽华婚后住在青岛,生有一女。1947年其以《假凤虚凰》复出影坛,次年迁居香港,与张绪谱离婚。这一场发生在青岛海滨的罗曼蒂克恍然如梦,浮华与伤感齐头并进。

战后,在国民政府各路接收大员招摇过市的同时,知识分子的重返故地,也成了本地热门新闻。伴随着1946年底国际俱乐部外文图书馆的恢复开放,这里的文化氛围与学术气息愈加浓郁,对知识分子的吸引力与日俱增。1947年4月30日,燕京大学同学会青岛分会的李忠桥、王季娴、薛怀瑞、张鸿藻等校友,在国际俱乐部组织了一场欢迎老校长司徒雷登的仪式,并在中山路1号楼前合影。阳光下,司徒雷登和他的学生们笑容可掬。

国际俱乐部聚会的第二天上午10点,作为美国驻华大使的司徒雷登前往国立山东大学访问并做学术讲演。山大校长赵太侔、训导长刘次箫陪同。司氏讲演劝告学生过渡时期“不要悲观,不要失望”,并勉励学生“应有政治思想,做良好公民”。当司徒雷登演讲进行时,意外突然发生,山大学生自治会代表跑上主席台,向其递交《致大使书》,提出两点要求:

一、贵国军队原为受降遣俘留驻中国各地,现今任务既已完毕,此项驻军,仍无撤退期限,敝校原有校舍,亦为贵国军队占驻,迄未归还。现校舍不符敷用,问题极为严重,深望阁下转达贵政府让出敝校校舍,裨免负摧残我国教育之嫌也。

二、贵国军队留驻中国,时以暴行加之我人民,以青岛一地而言,贵国军队时常侮辱居民,而卡车撞死、撞伤者尤屡见不鲜。日前洋车夫苏明诚又以索取车资之故,为贵国水兵白罗德所杀,消息传来,各界莫不愤慨。深望大使转告贵国当局,严格约束所属的不法行为,从速严惩凶手,抚恤死者家属,赔偿一切损失,并保证今后不再发生同类事件。

一时间,国立山东大学和司徒雷登备受关注。而矛盾的焦点,始终指向驻青美军纪律涣散和被美军占驻的大学路原山大校舍,直到问题得到部分解决。在其中,驻华大使司徒雷登的调停斡旋,有案可稽。

1947年10月26日,国立山东大学旅青同学会在中山路国际俱乐部召开会员大会,修改章程并更改同学会为校友会。

秋阳赠暖的正午,出席山东大学旅青同学会大会并聚餐者甚为踊跃,尤其突出者,是1933年进入山大学习机械工程的浙江嘉兴人陈自忠。1937年从山大毕业后,陈自忠辗转上海战地服务团、洛阳第一战区政治部、重庆国民政府后方勤务部政治部、第二十一兵工厂技工学校、四川宜宾资源委员会中央机器厂分厂、贵州普安大华第五炼油厂,直至担任中国全国工业协会秘书。1944年11月经章伯钧介绍加入中国民主同盟,任民盟中央直属小组组长。1946年陈自忠返回青岛的身份,是中国全国工业协会青岛分会总干事,兼青岛私立高级工业学校副校长。10月26日,他成为国际俱乐部现场迎来送往的活跃人物。

山东大学旅青同学会的是次聚会,计到名誉会员赵太侔、刘次箫、杨季璠、周钟岐、童第周、丁山、王贯三等十余人,会员四十余人。济济一堂,融融洩洩,中午一点宣布开会,中国全国工业协会青岛分会总干事陈自忠以主席身份报告开会意义,及一年来工作概况,旋请山大校长赵太侔、训导长刘次箫、教务长杨季璠、会计长皮达吾及周总务长、丁山教授等先后致词,继即讨论会务,修改会章。除同学会改称校友会外,余皆一仍旧贯。最后进入改选环节,选出张佩甫、张希周、王华文、牛星垣、陈自忠、佟元俊、祝楣高、哲生、王济诚九人为理事,张怀新、孙凤英、严曙明三人为后补理事。刘次箫、丁山、周钟岐三人为监事,皮达吾为候补监事,三时餐毕散会。1947年的深秋,中山路国际俱乐部里林林总总的这些知识分子喜形于色,并不知道大时代的变局,已近在咫尺。

时间轴上的跌宕

关心青岛和山东大学的,并不仅仅是青岛和山东大学自身。

1947年8月,作家赵清阁在青岛给朋友写着信,拉家常一般诉说着发生在这里的种种好和不怎么好的事情:“一个大学即战时毁灭的国立山大,战后赵太侔校长回来复兴了,办得成绩不坏,有三院:医学、理学、文学。请了不多名教授,如丁西林、陆侃如、冯沅君等都在这里。只有校舍、设备,还不十分充实,因为是等于新创,困难很多,必须费些时间才能完善。其余中小学也不太蓬勃。新闻专业也许还发达,报纸、通讯社不少。刊物也有几种,比较文艺的多,内容都相当匮乏。销路也不甚好,受了上海报纸和黄色刊物的影响很大。演艺方面戏剧偶然有一次业余演出,目前上海的一个剧场在这里打秋风,不知成绩如何。平剧海派的劈纺型的演出生意奇佳。电影四家有三家是映着中国片子。几个公园和各地的公园一样平凡。整个地说,青岛是在进步中的,市面的情况也是安定的,并不似有一阵子外边传说的那样恐怖。嗅不到丝毫火药气,只晚间偶尔有几声来自美国孩子的游戏枪声。”

1947年夏天在青岛的日子,赵清阁近乎逍遥:“太阳晒得怪热的,我便走向前面一家带舞厅的‘青岛咖啡店’。在靠海的廊子上我坐下来,这时客人寥寥无几,音乐还没开始,所以清静极了。我享受着这份儿的清静,兴致地要了一小杯白兰地,我跟自己庆祝今天了了一件事——《江上烟》脱稿了。”这些文字,赵清阁通过《申报》的《春秋副刊》,诉说给了青岛之外的读者。

与一往情深的赵清阁和满腹经纶的大学教授不同,本地工商业的头头脑脑们,关心的都是迫在眉睫的现实问题。1947年的最后一天,青岛市进出口商业同业公会就向政府呼吁改善出口政策事宜,致函相关会员聚会:称“本市出口之猪鬃、发网、草编、绣花等为山东出产大宗,且亦目前唯一可换取外汇之物资,现以政府统制外汇,致出口倍感困难,直接妨碍国际贸易,间接影响外汇收入,实最为误国病商之政策,吾人经营是项事业必须大声疾呼,向政府力争,期短期内得予改善,籍可挽救于万一。”进出口公会将会议日期定在1948年1月3日下午4时,地址为中山路1号国际俱乐部,会后并在俱乐部进行了聚餐。

10天后的1月13日下午,青岛进出口公会再度假国际俱乐部举行座谈会,讨论进口外汇分配问题,并请输管会青岛办事处长杨康祖到会说明青岛区进口外汇分配情形。之前接到会议通知的常务理事宋秉真、殷启茂、王其为、华林福,理事华天德、刘祖赉、曲拯民、王选青以及组长王润伟、常子华、姜贤润、于庭声、吕乐三、孙森、姜之训等人多数出席了会议。到了1948年4月,该同业公会续有出口组联席餐会在中山路1号举行,借资联欢并研讨出口业务诸问题。而在1948年的这个春天到来之后,国际俱乐部的熙来攘往者,可谓是创下了历史新高。

重新摆上台面的中山路国际俱乐部,给战后青岛的经济社会的全面“复兴”,提供了讨价还价的平台。鉴于旷日持久的抗战给国内经济造成了极大的损耗和破坏,1946年5月出任经济部长的王云五,竭力推行以官营为重心向民族工商业转变的施政方针,向行政院提议在多地设立工商辅导处,以指导与扶助民营工矿电商事业为职志。1948年3月21日正午,青岛商会全体理监事与工业协会及所属行业公会各头面人物群体出动,在国际俱乐部设宴招待天津工商辅导处专员郝瑞亭。宴会前两天,青岛商会向各个行业公会专门发出通知,希望将本地“工商业困难问题”拿到餐桌上“商讨”。不过,商会在宴会通知中一并说明,被宴请出席宴会的本地工商界人士,当天每人25万元的饭钱,需要自付。一顿饭吃下来,郝瑞亭心满意足,返回会随即电报经济部长,请准将青岛用煤天津燃管会统筹,同时筹备设置工商辅导处青岛办事处。

1948年6月22日,姗姗来迟的青岛工业会在中山路1号国际俱乐部召开第一次理监事联席会议,尹致中当选理事长,于普天、范澄川、杨子南、张明庭、周志俊、王绍文当选常务理事。瞬息万变的时局下,这位本地工业领袖在夏日前海的集体亮相,精气神已今非昔比。层峦叠嶂的迷雾之中,一份“春风犹自疑联句,雪絮相和飞不休”的茫然,溢于言表。

一场抗战不过八年,却像一道无法逾越的屏障,隔开的不仅仅是鸡零狗碎。放眼望去,繁华至极的中山路上,老一代青岛国际俱乐部的会员如刘子山、傅炳昭、成兰圃、隋石卿们,多已灰飞烟灭,踌躇满志的新一代刚刚站稳脚跟,骤然飘荡过来的迷雾,转瞬间就将前路遮蔽,向何处去的迷茫传染病一般弥漫,在光怪陆离的大街上遮天蔽日。中山路1号这件饱经沧桑的的城市礼物,光环日渐消散。

在恢复后的国际俱乐部,诸如山东大学同学会、青岛商会、青岛工业会组织的各种聚会、聚餐,屡见不鲜,直到战争的威胁再度迫在眉睫。一个在青岛采访的美国记者描述,“在青岛你所到之处都可看见生存斗争的剧烈。人死在水沟里连饿狗都不理睬。”而许多人对城市责任的麻木,却让他困惑不已:“那些年青商人在国际俱乐部赌二十一点,每点美钞两元计,对防御城市毫不出力。”

1949年2月7日,多次出入青岛国际俱乐部的美国驻华大使司徒雷登,乘飞机抵达沧口机场。这是他对青岛的最后一次访问。作为美国政府的代表,司徒雷登在中国的使命也即将结束。时正草木零落,街面上凌乱的鞭炮声,如同是一场四处张扬的葬礼。在一株迎春花的衬托下,1949年早春乍暖还寒的萧瑟,构成了青岛国际俱乐部在旧制度轨道里的最后遗像。几个月后,细雨霏霏,物是人非。

红色天地

1949年6月2日上午10点,新华社播发了早年在青岛生活过的随军记者台旭发自青岛前线的一条急电:“2日拂晓,我军向青岛继续进击,先后占领了青岛市重要工业区沧口及其以南的飞机场,以及东边的李村重镇。现我军已将青岛残敌压缩至三面环海的牛角尖端,青岛市区已在我军炮火射程之内。”中午解放军出现在中山路和国际俱乐部附近,俱乐部的留守人员在窗口目睹了解放军的入城过程。随后,国际俱乐部的房屋被青岛军管会接收。

1950年,被新政权解散的国际俱乐部由中苏友好馆取代,有关苏联文化和艺术的高亢符号开始蔓延在整个建筑的所有空间。当年12月25日,参与接收山东大学的中央大学毕业生刘禹轩,结束了《山大生活》的编辑工作,前往中山路1号中苏友好协会报到。

刘禹轩在友协,被分配到了宣传部,宣传部主任由教育局长兼任,刘禹轩是两个副主任当中的一个,下面还有一个干事。他的具体工作包括:编辑青岛日报上的《中苏友谊》副刊和友协的《青岛中苏友好》半月刊;在星期天友协电影院招待会员时,介绍中苏关系和友协工作;到各学校、工厂的友协支会作口头宣传。1951年1月27日他在写给南京女友的信中说,“全友协不过十人,除两个工友外还有两个孕妇,什么事也不做。”

1951年1月下旬中苏友协举办了一个宣传周,刘禹轩分别针对舞女、小学教员、商人和工人作了四次关于中苏友好的报告。对舞女,他看上去有些同情,因为“除了友协以外,她们没有资格参加任何团体,就是妇联也不要她们”;而对商人,刘禹轩在个人记录里表现出的对抗性,就几乎不加掩饰,他用讨厌的口气说:“他们比舞女更使我不舒服”。

同时期,建造师阿莱·尤力甫的儿子小尤力甫,是中苏友协一些活动的参与者。他后来曾回忆说:“位于中山路1号的中苏友好协会和位于太平角的苏联俱乐部,会经常组织我们参加各种与中国朋友的联欢活动。我们组织了足球队,经常与青岛学生举行比赛,我参加的校管弦乐队还经常被邀请参加电台的直播节目。”

1947年10月26日在国际俱乐部担任过山大旅青同学会会员大会主席的陈自忠,在新政权成立之后迅速攀升,直至七年后坠落。就在刘禹轩分配到中苏友协宣传部的1951年1月,陈自忠开始担任青岛市民政局长、中国人民保卫世界和平委员会青岛分会副主席、青岛市中苏友好协会副会长,同年11月兼任青岛市政法委员会副主任,随后在1953年5月在民盟青岛第一次盟员大会上当选副主任委员。作为青岛市中苏友好协会副会长,他其间有多次机会出现在这里,并侃侃而谈。而这个时候,他为人熟知的名字,已从陈自忠更替为陈仰之。同一时间,中山路1号的里面与外面,塔达灵甫、尤力甫、赵太侔、刘次箫、尹致中等都已不见人影。这些人消失的原因各不相同,但不是新社会的同路人,则确定无疑。

一些政治履历清白的文化界人物,开始出现在青岛中苏友好馆的舞台上。比如1955年7月,在汇泉路避暑休养的文化部长茅盾,受青岛文联的邀请,在中山路1号中苏友好馆做了一场报告。同期出现在这个二楼报告厅的讲座人,还有新山东大学教授、援华的苏联专家、劳动模范、各行业先进人物代表等等。

从1951年到1957年,刘禹轩的日记记录了其在中苏友协的工作状态与所见所闻,这让中山路1号在进入到中苏友好馆时代后的红色狂欢,变得近在咫尺:

上午开部务会议总结一年工作,下午继续。发一信至天津友协询俄语广播事项。

上午写宣传部工作总结,未完成。下午,学习米高扬在联共十九次代表大会上的发言,并开支部会议,晚继续举行。

上午开支部会议,XX传达支部一二三月份工作计划,作团员社会工作分工,要我负责搞俄文学习小组。和X同往人民医院看新主任,接着到文化宫看工人美术展览。晚,XX来,学习俄文字母。

晚上,听广播《青年学生迎接新年座谈》。继召开座谈会,讨论俄文学习小组问题,决定每晚六时至八时,一三五讲课,二四复习,于下星期一开始。

下午,到国棉八厂作庆祝中苏友好同盟互助条约五周年的报告,该厂在营子。

晚六时,在新疆路十号航海俱乐部港务局举办的团员青年大会上作了《学习苏联青年的道德品质的报告》。

下午四点,学习早退,到水清沟俱乐部作苏联功绩报告,约二百人听讲。讲完后出门,屋外忽已积雪数寸,风势锐不可挡。迎风赴车站,不觉失去围巾。本想回青岛,但仍乘车回沧口,还没下车,雪已停,遂昂首阔步到李村去。

当前友协工作存在着一定的混乱现象,工作人员忙乱而工作效率不高,有的忙,有的闲,遇事乱抓一把。因此,有改进的必要。

文化局在友好所召开了声讨胡风的座谈会。一般都是表示态度。有一位博物馆的老兄,发言冗长、表情激烈而做作并有自我吹嘘气味。

今晚举行了高尔基逝世十九周年纪念会,我作了报告,电台XX同志朗诵了《伊席则尔婆婆》和《海燕》。

上午在友协参加全体会议。程序有三:成立防空小组。讨论整编。与我话别。

有意味的是,这期间苏联电影制片厂派出人员来华拍摄纪录片《觧放了的中国》,设计到青岛拍摄海滨公园到山海关路一线镜头,并由青岛一中、二中各派出三十人参加跳集体舞,并扮演街头散步者,而刚参加工作的鲁海恰好也被选中。当导演提出想拍一些情侣花前月下的浪漫场景时,大家都很不好意思,不知所措。最后只好由苏联人先做演示,让年轻的中国的摆拍者鹦鹉学舌,才算完成任务。

1957年5月12日,九三学社青岛市第二次社员大会在中苏友好馆二楼大厅举行。中共青岛市委书记王卓青、民革代表徐一贯、民盟代表侯芝庭、民建代表陈孟元、团市委代表王文山等相继发言祝贺大会召开。大会选举产生九三学社青岛分社第二届委员会,山东大学副校长陆侃如当选主任委员;中国科学院海洋生物研究室副主任张玺、青岛医学院院长徐佐夏与胡文溶、郑家朴、高振洲当选副主任委员;陆光庭为秘书长。对陆侃如、徐一贯、陈孟元、张玺和徐佐夏这些新社会的拥抱者来说,中苏友好馆并不是陌生的地方。从中山路1号二楼大厅的阳台上探出头,温和的海风从栈桥方向吹拂过来,将1957年的这个春天烘托得如诗如画。没有人知道,一场刻骨铭心的暴风雨,已近在咫尺。

风暴并非空穴来风。刘禹轩在中山路1号声讨胡风座谈会上的切身感受,冥冥之中似已预告了时间铰链发出的愈来愈紧迫的警报。

这会场

静下来了

好象是风浪停息了的海

只有微波在动荡而过

只有微风在吹拂而过

一刹那通到永远——

时间

奔腾在肃穆的呼吸里面

这是胡风1949年写在《时间开始了》的诗句,也是他对新中国建立发出的由衷欢呼。他不知道的是,自己在另一维度的时间记录仪,将在五年后重新开始。陆侃如1957年5月12日在青岛眺望海面的时候,全国人大常委会早已作出批捕胡风的决定,并由公安部人员将其在家中拘捕,随后关押进北京秦城监狱。直到这一刻,诗人似乎依然沉浸在狂风暴雨一般的想象中,不能自拔:“黑沉沉的远方,雷声还在隐隐地滚动,电火还在一闪一闪地飞现。”

旋即,陆侃如、陈仰之、刘禹轩和曾经在中山路1号侃侃而谈的王桂浑、徐一贯等一大帮风华正茂者,都被时间铰链无情卷入深渊。其中的许多人,再也没有机会重新回到这里。蓦然回首,当漩涡形成的时候,人坠落的速度,远远超乎想象。

中苏交恶后,一个大众化的科技馆取代了暖色的中苏友好馆,使这里成为当地普通民众科学和思想的集体加油站。对很多人来说,在那里看电影的记忆,都是愉快的享受。1964年改为市科协和科技馆之后两年,中苏友好协会并入文化局,保留原牌子。青岛市科委和科协则合并为一套机构,对外挂两个牌子。就此,中山路1号再一次脱胎换骨。

进入新世纪之后,时间已经不是过去的时间了,时尚也已不是昨天的时尚。但作为城市的一件饱经百年沧桑的活化石,中山路1号曾经的浪漫、温情与决绝,作为礼物的冠冕堂皇与作为经历的跌宕起伏,却依然弥漫在时间轴线的里里外外,不曾腐朽。

时间开始了。时间会重新开始。

李明更多作品

世说文丛总索引

评论