余忆童稚时,严慈每夜必看《天气预报》,流程余颇熟记,青岛继深圳、厦门、宁波、重庆而见,终年如一。某日竟无“重庆”,翌日亦然,余大惊,求问严君,告之已自副省升为直辖矣。余不能解,但知此后青岛必继宁波而见也。

余少年读书于石榴之园。徐建军先生教授史学,至近代鸦片战争,曰:“吾国于《江宁条约》后开放五口通商,直如刘姥姥进大观园——”诸生曰:“眼花缭乱!”先生曰:“非也,乃‘上宁府瞎逛’也”,书“上宁福厦广”五字于黑板。诸生大笑。遂终身不忘。

余之同袍有胡公者,甚与相善。公身长七尺,然风神俊逸,谈吐细致,不类齐人。余尝谓:“胡兄殆江南人欤?”公大惊曰:“余生长于斯,实祖居甬上,兄何以知之?”余曰:“余祖居沪渎,与甬城一水之遥,观兄相度,已知十九。”盖胶澳开埠时,南北商货云集于此,胡公曾祖来此商事,为宁波商帮一员。大鲍岛之三江会馆有故事焉。胡公遂谈甬上风物之美,余颇神思,与妻规往。然时疫大盛,后二年,余俗事缠身,心神烦恶,无能成行。而今内外清明,见秋光迟迟,寒信将至,遂携妻欣然启程。不意此行将为“胡言”之旅也。

万箭穿心

宁波老外滩者,又名三江口,甬、余姚、奉化三江汇流焉。唐僧鉴真于兹起行东渡,宋代设市舶司,自古为舳舻千里、帆影粼粼之所。千八百四十年后,甬城按《江宁条约》设埠通商,领事馆、海关、巡捕房、天主堂皆设于此,洋楼尖塔,参差相望,真甬上之胜概也。

余与妻甫抵宁波,值斜阳立尽、灯火初明时,馆舍窗户正向三江汇处,广厦华灯、江桥云水掩映入目,真不知人间天上,今夕何夕。

纡绕溶漾之水,载舟不惊,光影粼凌,故古人爱之。桥路则宽阔笔直,人马驰骤,来往易冲撞,传信必紧急,故古人惮之。徐徐则吉,忙忙必凶,何古时“玉带缠腰"之三江,终成今日“万箭穿心”之大桥?又况移动网络与人之无所不侵,人人揣一“隐形冲天煞”于怀中,焉能吉祥如意?

遂将手机设为飞行模式,偕妻登小舟而泛三江。此真化煞为吉之良法也。

天一阁者,南国之书城,宁波之胜地,游客必至之所也。

来甬次日晨,与妻往天一阁游。初入其中,但觉古木参天,苔影斑驳,幽径深迷,堂庑曲叠,如苏扬之名园。

千回百转,方觅至藏书楼下,但见满殿空然,了无一物,遂哂曰:“余为此处试拟一联——

李太白万里赴宴却见席间无酒,

苏东坡一夜泛舟方知船底唯砂。”

妻大笑曰:“彼应先置古书满楼、典册琳琅,专待君来翻阅乎?”余曰:“诚如是,方不亏天一阁之声名也。”妻曰:“一派胡言。”

归来后数日,忆余秋雨先生《文化苦旅》中有《风雨天一阁》一篇,已不能记,遂找出细读,不禁跌足嗟呀。文中曰:

明嘉靖时人范钦,游宦四海,倾囊购书,以五十春秋积此一楼,临终析产为二,任两房子女择一而从:一者白银万两,一者藏书满楼,择书者无半分红利,惟“历史性苦役”必承受终生且继之后世,非铁心爱书、远志护书者不能任。长房择书后,为护持珍藏,特制严律,代代相继——子孙不得无故开门入阁;不得私领亲友入阁;不得擅开书橱;不得擅将藏书借出外房及他姓……天一阁由是而入悖谬:举世无人有权登楼观书,斯阁既得以数百年片纸不损,然又何必立于世哉?

秋雨先生问而不答。余试答如左:

纯粹“知识分子”者,其毕生志业,当在知识、专业、智慧之本身。然吾国古时无此纯粹“知识分子”,更无此知识分子之专业岗位与群体联盟。知识人之志业,皆在庙堂与天下,正所谓“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”。除往圣遗教与现实权谋,图书何用?内中无穷之信息、复杂之观念何用?积守满楼,不过为一人一家之癖耳。恰似一商业社会,既无国法保护私人财产,亦无行业担保财富信誉。积守钱财者,并无合理渠道投资、生产、消费,却有无数空隙被窥视、惦念、盘算。若非钢浇铁铸般严守不使外流,必不免蚁穴溃堤般积毁终至消散。

倘彼时社会中,有纯粹且有力之知识分子群体,此一楼图书即堪比古希腊之亚历山大图书馆,既得众心守护,又可汲养灵泉,更能无限扩充。终不得者,为天一阁之悲剧,亦吾国古时知识与资本之悲剧也。

然天一阁真吾国古时之奇迹也,其卫护也严密,开放亦有致。清康熙十二年,范氏后人向学者黄宗羲慨然开阁,任其遍览群书。后二百年,又向万斯同、全祖望、朱彝尊等十余位硕儒开放,并向《四库全书》献上六百余种古籍。在此国度,庶几有“亚历山大”之功用。此又为天一阁之大幸也。

范家铁心远志,终难御近代风雨。飘摇乱世中,天一阁屡遭贼窃兵燹,藏书损毁者难以计数。然存世者仍为稀世之宝,且堪配一见者几希。上世纪末,秋雨先生获邀登楼,书库管理员庄严捧出两函明刻古书任其翻阅,以示款待。秋雨先生记曰:

“登天一阁楼梯时,我的脚步非常缓慢,我不断地问自己:你来了吗?你是哪一代的中国书生?”

读书至此,余向所购护书兽模型长揖谢曰:“某孟浪矣。君家藏书,某安可观?前言者,实一派胡言耳。”妻曰:“护书兽者,范家世代也。万古学人也。君亦在其中也。”余泪涌满眶。

虚华实境

天一阁后有秦氏宗祠,其家业颇丰,院中自有戏台。台顶螺旋藻井,为中国古建之大观。台前有匾,书四字曰:

“虚华实境。”

妻观之良久,曰:“此匾寓意深矣。戏台之上,金龙紫蟒、万千富贵者,皆伪也。然演员之言语、动作、神情,乃至观感、氛围,却必真实无疑。以此实境,载彼虚华,戏台如此,人间亦何谓不然。”

余曰:“有是哉。此虽为匾额,亦颇似对联之语,可试对之。”

妻曰:

“假意真言。”

余乃大惊。人间百种心流、千种伦理、万种思虑,皆为观念世界之假设者也,现实中绝无可证对。其必以言语为工具,始能表达、思考,继之以成立。果入言语之世界,则必入逻辑之结构;果入逻辑之结构,则必能推出真值之命题。而此“真”果现实之“真”乎?千古哲人,念兹在兹,苦求“真意”“真相”“真理”,乃成无限繁复之论证、结体森严之系统,所得仅“真言”耳,岂有“真相”存焉?浩浩青史,漫漫人生,又不知有多少“假意”“假象”依傍“真言”而存世。

“虚华实境”者,人现实之处境也;“假意真言”者,人观念之处境也。称此为千古绝对,亦不为过。

余曰:“卿颇善属对。吾有一联,卿试对之:

妈妈牵马,马慢,妈妈骂马。”

妻对曰:

“姑姑打鼓,鼓高,姑姑够鼓。”

余大笑乐。盖此联虽平仄不谐,亦颇奇特,曰:“如此吾亦能对:

舅舅捣臼,臼旧,舅舅揪臼。”

妻曰:

“叔叔搬书,书束,叔叔数书。”

余笑至涎流满地方止。曰:“又有一联,卿再试对:

流浪汉洗澡没沐浴液,泪洒游泳池。”

妻不解。余曰:“字皆三点水旁,卿亦必以同偏旁之十四字对之,且须为同构之完整表意。”

妻沉思良久,曰:

“嫦娥姐婚嫁如媳妇娇,嫉妒姨姥娘。”

余笑倒于地。

无佛之寺

自天一阁观光至月湖,亭午餐毕,神疲体乏。不得小休,向城北灵山而去。山有保国寺焉。

甫入灵山,但见群峦苍翠,一径如梯,清泉潺湲,古桥横斜,如仙灵之境。浑身筋酸骨胀,顿时烟消云散。

行才数里,山门在望。妻曰:“且至法物流通处随喜。”四顾不见。余曰:“若不流通法物,僧人岂得供养?若不供养僧人,佛祖岂得供奉?殆此寺无佛邪。”妻曰:“一派胡言。偌大古寺,岂得无佛?汝休造口业。”

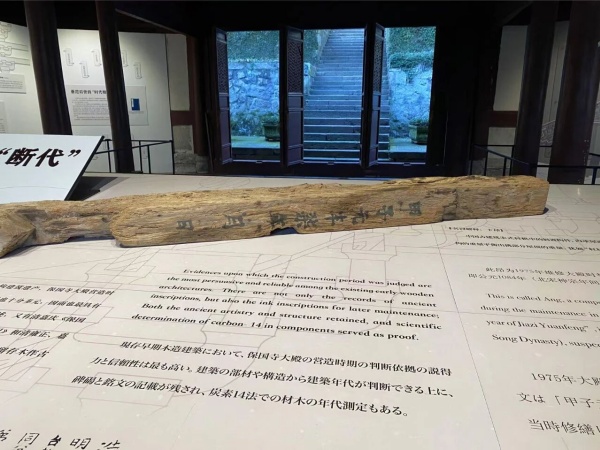

步入山门,既无钟鸣磬响,亦无香飘烟荡,游客二三,或嬉笑,或四顾,不似虔心来拜者,心下纳罕。供于大雄宝殿者亦非人形,近前细观,乃半朽木柱一截,上题字曰:“甲子元丰柒年 月 日”,盖宋神宗时房舍遗构也。妻大惊曰:“寺果无佛,君言中矣。”

余曰:“唐僧丹霞天然于洛阳寺中焚佛像取暖,曰‘取舍利也’,住持大怒,斥曰:‘木像非佛,岂有舍利?’言毕顿悟。今此寺仅置一木,胜供奉金身齐云、法相庄重者多矣,不知几人得悟?”妻曰:“一派胡言。”余曰:“丹霞天然亦胡言邪?”妻曰:“佛亦胡言也——佛即西天老比丘,达摩是老臊胡,十地菩萨是担屎汉。”余曰:“汝休造口业。”妻曰:“德山宣鉴亦造口业乎?”余大笑乐。

保国寺者,唐代始建,几兴几废,难以胜计。民国初废后,荒弃日久,因地处深山,杳无人迹,故未遭大损。千九百五十四年,南京工学院建筑系三名生员来甬考察古建,闻灵山中有一“无梁殿”,遍寻不得,会天晚欲雨,觅地避之,不期昏昏然撞入此中,但见檐瓦迢递,梁柱峥嵘,然无佛无僧,无人无烟,奇诡异常,以为鬼境。

渠料此一撞,竟撞开存有虚无之间一大法门——江南最古、存世最完整之木构寺庙,并仅见宋人《营造法式》而无实物以证之繁复工艺,因之重见天日。故此寺乃成一古建标本兼博物馆,佛僧云云,竟未得重归。

此境不可造,亦不可寻,惟穷寻冥搜者方可偶然而致。行旅之异境,学问之异境,悟道之异境,一如是也。境中何有,非关切要,有此一境,足酬跋涉之劳。

自保国寺出,偕妻登寺后灵山。山有步道,名曰“毅行”,便知必为蹭蹬嶙峋之长路。途中石阶累累,草木丛杂,云栈盘纡,天远云阔。行至日斜,妻疲困异常,余则游兴不减。

妻曰:“保国寺为中国古建之典范,小灵山则石树丛杂,无甚古迹存焉,君何厚山而薄寺邪?”余曰:“建筑雕丽繁复、工艺超绝者,非止人栖,亦神栖之所也。如今止为标本,人神不栖,便觉光怪荒诞。不若空山寂寂者多矣。”

来甬第三日晨,登宁波鼓楼。

鼓楼者,唐明州城西门左近之遗物也。明万历间重建,名“海曙楼”。城西今名“海曙区”,亦本自斯楼也。墙草斑斑,楼檐飞甍,并无奇处,惟有一西式钟塔自城楼冲天而起,颇夺眼目。

观之良久,妻曰:“为何窃笑?”余曰:“观此钟塔,如一土石方自天外飞落,正中檐极,击破鼓楼,而后生根也。故不觉失笑。”妻视之亦笑,曰:“一派胡言。鼓楼者,诸夏之古物也。钟塔者,西洋之近物也。古今交融之产物,中西合璧之结果,何笑之有?君之笑,井蛙观天、蜀犬吠日之笑也。”

余曰:“非是。此楼名海曙楼。登楼而望海,今人以为大观,诸夏古人则以为畏途。海为陆地之尽处、无垠之绝域,涛惊则掠岸,波卷能覆舟,巨浪中时有海寇船匪,汹涌处皆是虾鬼蟹妖。孔子曰:‘道不行,乘槎浮于海’,可见濒海者必为危地,惟亡命远谪遁世之人居焉。此城古称‘镇海’,今名‘宁波’,皆有镇伏大海、不使兴波作恶之意也。此为诸夏古人‘畏海’之观念耳。”

妻曰:“西洋人独不畏海邪?”

余曰:“然。古希腊陆岛零落,海流乱入,山岗崎岖,耕无余获,必乘舟泛海以开拓生机、寻觅沃土。故古希腊人视海为土地之延展、远方之津梁。爱琴虽广,一苇可杭。后统治欧洲之日耳曼人皆北欧之裔,祖先平时捕鱼,兼作海盗,骨血深处即有“渡海如平地”之基因。至达伽马、迪亚士、哥伦布、麦哲伦者自不必说,皆承祖志之壮士也。诸夏凭海以隔离世界,西洋涉海而达致全球。彼之于海,异与诸夏者大矣哉!”

妻曰:“此与斯楼何干?”

余曰:“诸夏终不能渡海入西洋,西洋则终必渡海入诸夏。一部中国近代史,迄江宁条约、自强运动,至戊戌维新、皇族内阁,皆似天外飞来之西洋新物击中诸夏古物,本各异质,却偏合体,遂成一怪。大而观之,凡‘中西合璧’之造物、观念、技术不可胜计,皆与斯楼仿佛也。”

妻曰:“一派胡言。甬城自唐代即有遣唐使至,宋代设市舶司,为海上丝绸之路东方起点。橹声帆影,良足壮阔,今日尚有‘港通天下’‘扬帆世界’之语,岂谓‘诸夏终不能渡海入西洋’?”

余曰:“张骞凿空西域。白马驮经来汉。五胡乘乱入华。大唐赫耀四海。成吉思汗之版图,无远弗届;三宝太监之船队,行遍寰宇——古时诸夏亦称开放矣!然则‘天下’‘中国’‘四夷’之观念,可曾因此松动半分?观念之执,非知识与阅历所能颠扑,亦非表面之‘开放’所能击破。”

妻曰:“似此如之奈何?”

余曰:“吃茶去。”

钱湖烟水

宁波东南之胜景,在东钱一湖。来甬第三日午后,余与妻移居湖畔小阁。登阁而望,但见天水一色,光影苍茫,远山如黛,青草如烟。妻叹曰:“今日始知《富春山居图》非写意,实工笔也。”

沿湖向东北有粉墙一垣,前有二碑,近刻“芦汀宿雁”,远刻“岳鄂王庙”。庙中游人祝史俱无,但见阶楼光彩,殿柱明净。庭中有大桂花树二株,香氛馥郁。岳王居中而坐,张宪、牛皋分立左右,洞箫曲《满江红》怨慕泣诉,岳王书“还我河山”高悬在堂,豪壮之气忽满胸臆,乃向岳王长揖至地。

庙外有小津渡,想古时湖畔,多有水村渔市。民人往来,须泛舟钱湖,岳庙殆舟船发泊之枢也。小立于兹,值斜阳返照,余晖满湖,近处画舫朱阑,远处秋水长天,如临仙潭。

须臾日落,远山昏黑,星棱在水,对岸灯火飘渺,似天上街市。查诸地图,知灯火处为韩岭古镇,遂驱车往。途中所见,惟山田泥塘、厂房仓库者也。

余曰:“古人自岳庙赴韩岭,必乘舟过湖。夜泛湖上,岂无佳致?宋人张孝祥有词《念奴娇》写夜过洞庭曰:‘玉鉴琼田三万顷,着我扁舟一叶。素月分辉,明河共影,表里俱澄澈。悠然心会,妙处难与君说。’今人驱车绕湖,实弃天赐之通途,而凿混沌之七窍也。”

韩岭暮寒

韩岭者,山中水乡也。河灯明灭,船桥横斜,古宅错落,巷陌交通。江南冬夜,峭寒梳骨,更兼店铺清寂,游人零星,不觉暗生天涯羁旅之感。

徘徊瑟缩间,见一书店在前,名曰“鲤朵”。余曰:“天一阁号南国书城,尚片纸无存。此镇文明不彰,安得好书?”妻曰:“又来胡言。随喜何妨?”遂入。室中门户洞开,空调火炉暖风俱无,寒意更甚。细观书架,经籍充栋,皆文史哲类善本佳作,冷门精专、大家名著者不可胜记。余既惊且喜,乃忘寒凉,泛览流观。妻曰:“可购数本,以纪兹游。”余曰:“两难也。书店按价而售,购之不直。孔网打折而售,却非纪念。”店主曰:“吾家书价,皆五八折,先生自便。”余大喜过望。妻哂曰:“前似野豕吃细糠,今如老鼠掉米缸。”

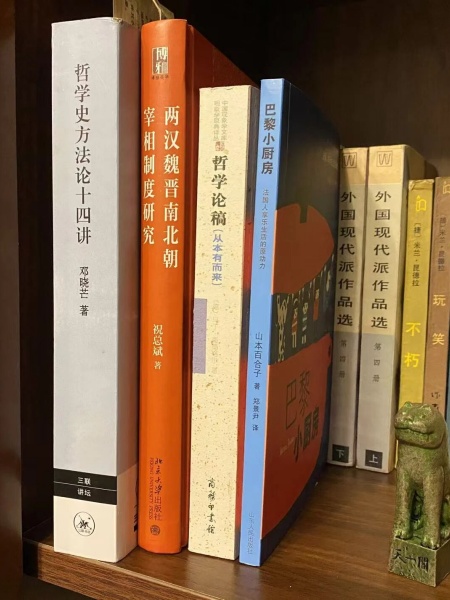

余流连颇久,选得海德格尔《哲学论稿(从本有而来)》、邓晓芒《哲学史方法论十四讲》、祝总斌《两汉魏晋南北朝宰相制度研究》三种,皆孔网购物车中待购已久者也。妻选得山本百合子《巴黎小厨房》一种。离店时手足皆僵,清液满鼻,淋漓不尽。遂偕妻至一面馆,以辣椒佐馄饨汤面而食,妻于镇上购得烤羊肉两大串,食毕不觉细汗津津矣。

寺与古寺

钱湖东北二十里有阿育王寺,乃东南丛林之佳者。

来甬第四日,与妻规往。余详察地图,曰:“在炮台山之西北麓。”妻曰:“谬矣,在炮台山之东南麓。”两相疑惑,细索其情,方知炮台山下有二寺,隔山相对,西北者名“阿育王寺”,东南者名“阿育王古寺”。察诸网络,语均不详。余曰:“‘寺’之匾乃一长者亲笔所题,必更优处。择‘寺’是也。”妻然之。

于是驱车赴阿育王寺。山门外即城郊大道,车辆往来疾驰,尘土鸣笛不绝。山门内则另有洞天,林木幽邃,泉池交映,石桥朱塔,两相依然。行至殿外放生池处,大道已在数里之外矣。

寺颇古旧。山楼叠峻,佛殿苍然。竹影潇潇,苔痕漠漠。香氛钟鸣,扰扰丁丁。僧侣信众,来往不绝,或步履安然,或跪拜有致,或神情肃肃,或念诵穆穆,不闻咳唾之声。真光明庄严之域也。

亭午适寺之斋堂。斋颇清简:烧豆筋、煮白菜、炖莲藕、蒸南瓜外,惟甜汤一钵、米饭一盂耳。余二人胃口甚佳,食至粒米无剩方止。

既出,与妻商议曰:“午后日长,何不再赴‘古寺’一探?”遂俱欢喜,乘车沿城郊大道行。路穷水尽,乃至一村,左右高山夹峙,前后田畦漫延,身周唯村舍农庄、瓜葫棚架。除鸟鸣流水,杳无音响。心甚异之。

前寻半里,方见山门巍峨。右有“般若门”,楹联曰:“未入山门身是客,入得山门身是谁?”左有“解脱门”,楹联曰:“有福方登圣贤地,无缘难入解脱门。”意颇启人。遂自“般若门”入。但见柱瓦明净,木石俱新,殿堂佛身,油彩耀目,与“阿育王寺”大异。余大笑曰:“不意‘阿育王寺’为旧物,‘阿育王古寺’却为新物。名实之异如此。”

寺中僧侣信众游人俱无。堂庑广大,殿宇空茫,幽寂寥廓,唯余二人相顾怡然。举目四望,寺周险山环迫,日影斜照,昏晓如割。流连颇久,自“解脱门”出。

归途中,余曰:“‘寺’殆本有。或欲分庭抗礼,投建新寺,却以‘古寺’名之,意为‘我处更有来历’耳。”

妻曰:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。殆古时寺址极广,山周皆是。今之二寺,各为片段,亦各有依凭也。”余深然之。

未济之游

自湖滨小阁越湖远望,对岸群山连绵,有一金身巨人,着宋式官服,立于半坡林木之间。妻尝曰:“此何人也?”余不能识,但以王安石曾任职此地,姑以王安石视之。来甬第五日,午时将启归程,故晨兴即起,偕妻绕湖而行,欲一视究竟。

对山连绵颇广,一峰探出于湖上,有小堤坝与岸相连。过湖方知,此地名“陶公岛”,岛上有陶公庙,金身巨人乃陶朱公范蠡,手执如意元宝,俯视钱湖。土人以春秋越国灭吴后,范蠡偕西施来此隐居经商,遂成巨富,故建此地。殆以“东钱湖”之“钱”字附会事典,以迎合今人崇富之愿也。

余二人自陶公庙左小路入山。晨气氤氲,林木蓊蒨,苔痕深浓于斜径,群鸟啄噪于层岚,如登仙山而入神界。然大算盘、财气牛,金元宝、天降金钥等人造景观随处可见,又如坠世俗而堕红尘。

云山深处有一怪庙,奇之尤甚:

一廊饰以一铜钱,一柱饰以一元宝。此一奇也;

庙中供范蠡西施,信众既可求佳偶,又可求富贵,更可求智慧。此二奇也;

佳偶、富贵、智慧者,皆世人所欲。然庙久荒废,杳无人迹,神像断肢破头,瞪目张口,视之阴森可怖。此三奇也;

庙分五进,随山势每进渐升,各进以台阶相连。此四奇也;

庙在半山,云霭草木掩映,视之如高人隐士所居,绝不类求财求富之所。此五奇也。

自怪庙转而下山,路又通陶公庙右。有五福堂,供“福禄寿喜财”五仙,门有楹联曰:

人达洒脱十全至,

心存平和五福来。

余曰:“富贵荣华,健康平安,乃良好生活之要义,人皆所欲也。然致之不在求神拜鬼,但在心之洒脱平和、行之开明练达耳。来此求拜者,若睹此联而有动于中,便不白求。”妻曰:“此联可悬于家门,教君日日念诵,深自惕厉,永葆贞吉。”余曰:“何须这许多字,吾悬四字足矣:上联‘净口’,下联‘制怒’。”妻大笑乐。

自陶公岛出,天光刺目,日在隅中。归则尚早,游却不及。夷犹之间,察诸地图,忽见岛之东南有一长堤跨湖而过,将钱湖南北平分。堤中有湖心岛,名曰“小普陀”。知为胜境,遂偕妻趋赴。沿堤入湖,但见云平岸净,水阔山闲,有烟艇一艘,青菰几点,翠筱数行,如行古人水墨中。余二人大喜曰:“此处风光,兹游最奇绝也。”

堤颇遥遥,行约数里,方至岛上。有观音像立于水中,游人如堵,香烟蒸腾。前有二碑分立,左题“普陀禅境”,右题“霞屿禅寺”,但见楼台隐隐,台榭层叠,知必为佳处。然日近天中,归期将近,已不能游。遂与妻曰:“当止步矣。数年后再来宁波,可先至此,以完今日未济之游。”妻曰:“胜景无限,游兴已足,如王子遒雪夜访戴,过其门而不入,亦是美事。”

余喜而笑,偕妻自长堤趋反,急登客车。至旅馆退房毕,恰值正午,分秒无差。宁波之游,至此而终。

宁波余绪

归来后一日,觉身倦神疲,咽中隐痛。次日咳嗽喷嚏不止。卧榻小休时,又欹枕过高,拉伤颈项,继之以肩背僵直,头颈剧痛,不堪移转,终夜难寐。妻曰:“何以如此?”余曰:“舟车劳顿,天气寒凉,故染风邪。”妻曰:“我何无事?”余曰:“卿体魄健硕,不似洒家羸弱支离。”妻曰:“非是。君此行一路大放厥词,胡言不休,口业太盛,冲撞神佛,故遭此劫。今后可不戒慎?”余大笑曰:“神为得道之灵,佛为圆满之人。洒家一潦倒书生,几句言语倘不能容,神佛亦不为神佛矣。”妻叹曰:“岂有书生自称洒家者乎?”

愈后一日,下班途中遇邻家裱画店老板,见余喜曰:“先生来何迟耶!前送墨宝,已装裱妥善,专待来取,何久不至?”余方忆赴宁波前,曾送友人赠余法书在此装裱,出游数日,兼患小疾,竟忘诸脑后。遂取而归,悬于墙上。乃贾健夫大兄手题、邵暾初大兄所作七言绝句一首。诗境笔意,颇合此行所感,故录于左,以为斯文之跋。诗曰:

几梢桂竹出茅庐。

万壑风云入酒壶。

放得身前诸事淡,

平生能泛几江湖。

余好友元宝伉俪,喜天下名胜,多行旅见闻,知余赴宁波游,邀余作记。余欣然允诺,特著斯文以敬奉。岁在乙巳孟冬,宁波归来后十数日,识于青岛久雨斋。

冯震翔更多作品

世说文丛总索引

评论