一阵刺耳的嗡嗡声把我从睡梦中惊醒。我猛地坐起身来,脑子一时懵了,分不清东南西北。定了一下神,我伸手摸到手机。黑暗中,屏幕泛着冰冷的蓝光,那是蒙哥利尔郡政府向居民发布的暴雪预警。我瞥了一眼时间:凌晨2点51分。

我抬眼望向窗外。雪花从夜空中悄然飘落,静默而潇洒。后院很快被一层白色覆盖,储物的小木屋在风雪里渐渐隐没,而那条从我家门前蜿蜒而下的黑色柏油车道,也正在一点点被涂白。房子、树林、四周的一切安静得出奇,可这份静谧里却隐约透着一丝令人压抑不安的压迫感。我注视着雪花缓缓落地,思绪也跟着恍惚起来,仿佛被拉回了十年前的那个冬天。

那是2016年1月。

那一年,美国首都华盛顿特区遭遇了一场百年不遇的暴风雪。大雪整整下了三天,积雪高达几英尺厚,有些地方甚至齐腰深。更令人惊讶的是,暴风雪中竟夹杂着雷鸣闪电,仿佛连老天也乱了大自然的规矩。我家坐落在山坡上,举目四望,四周尽被白雪封住。那条原本就又长又陡的车道早已面目全非,车子根本开不出去。我多次拨打铲雪公司的电话,铃声在那端响个不停,却像坠入一片更深的寂静,始终无人接听。

我们被困在家里了。

那时家里只有三个人:太太、小儿子中智,还有我。我常年腰肌劳损,扭伤几乎成了家常便饭。有时只是搬一个西瓜,从椅子上站起来,甚至打个喷嚏,都可能莫名其妙地闪到腰。多年来反复 “扭腰” 的惨痛经验早已提醒我:铲雪已经不是我应该做的事情了。最聪明理性的选择就是老老实实待在家里,等待铲雪公司。

然而到了下午,中智突然告诉我们,他必须去上班。

他晚上在首都华盛顿的一条防止自虐热线做志愿者。“那些人需要我,”他说。语气平静,却异常坚定。我试着劝他,告诉他以这样的积雪厚度和车道长度,他不可能在上班前铲出一条通路。我也提醒他,我和妈妈都帮不上忙。他默默听完,一言未发,径直走进车库,拿起了雪铲。他一旦下定决心,谁也别想阻止他。

那年他二十三岁,年轻力壮,身体结实。我站在窗前,看着他一铲一铲地与积雪对抗,动作坚定,却进程缓慢。车道在他脚下一寸一寸由白变黑;寒冷的空气里,他呼出的白雾与飞起的雪沫,冰雪交融。出乎我的意料,几个小时后,他竟然清出了将近三分之二的车道。然而天色渐渐暗了下来。看着他独自一人在刺骨寒风中坚持,妻子终于坐不住了,也走出去加入了铲雪的行列。

那一刻,我也坚持不住了,心理开始失去平衡。理智在一边清楚地告诉我:如果我也走出去铲雪,极有可能再次扭伤腰。但情感却在另一边不断拉扯,作为父亲、丈夫和一个男人,我怎能眼看着他们娘儿俩在严寒中艰难前行而置之不理呢?透过窗户望出去,恐惧让我感到那条车道显得比平日更陡,山坡更险,积雪也仿佛更深、更滑。然而,我还是推门走了出去。

雪铲握在手里异常沉重,寒意透过棉衣刺痛皮肤。我尽量放稳脚步,小心翼翼向前挪动。可就在那一瞬间,我脚下一滑,身体骤然失去平衡。我感觉整个人被一股力量猛地向下拽去,完全失控。世界在眼前迅速模糊,我越滑越快,根本停不下来,也抓不住任何可以拽住的东西。雪、天空、地面混成一片白茫茫的旋涡,那一刻,我仿佛正在跌入万丈深渊。

“救命!”我大喊起来。

恐惧把我惊醒。我大口喘着气,心脏狂跳不止,浑身被汗水浸透。过了好几秒,我才意识到自己正躺在床上,安然无恙。那是一个梦。但它不仅仅是梦,那更像一场噩梦,因为在梦里,我又回到了 2016 年那真实发生过的一刻。

现实中,我并没有真的摔得四脚朝天,但最终还是把腰扭伤了。随之而来的后果,是整整三天卧床不起,疼痛难忍,备受折磨。那份心理上的矛盾与身体的痛楚一起刻进了记忆深处。多年以后,尤其是下雪天,它仍会毫无预兆地浮现出来。

天亮了。我举头望向窗外。旭日正在升起,金色温暖的阳光穿透树林,直射进房间,洒在我的脸上。屋外,清晨时分落下的雪已经融化,仿佛从未存在过。刺眼的阳光把我的视线变得模糊,斑斓的色彩在眼前闪烁交错,宛如透过万花筒所看到的魔幻,介于梦境与现实之间。

2026,新的一年已经悄然开始。一切似乎又焕然一新,充满了可能与希望。然而,那个十年前就缠绕着我的困惑,依旧没有答案。

这些年来,我无数次在脑海中重放那一刻,却始终没能找到一个明确的结论。尤其当对家人的爱、身为父亲与丈夫的责任,以及自身可能付出的代价交织在一起时,理性与情感并不总是相辅相成,甚至常常背道而驰。

问题是:如果将来再次遇到类似的情境,当理智与情感再一次站在冲突的对立面,我究竟该怎么做?

如果你身处我的位置,我很想听听,你会如何选择?你会服从理智,保持克制,另辟蹊径;还是会顺从情感,走进风雪之中?欢迎在评论区分享你的想法。

注:文中描述2016年暴风雪的原文,曾发表于2016年2月19日美国华盛顿《新世界时报》

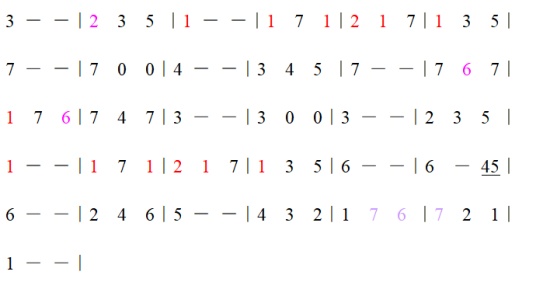

赵玉琪更多作品

世说文丛总索引

十年岁月,风雪一梦。