这已是我无数次与西湖照面,心中却依然揣着初次探访般的期待。真正的风景,恰如故人,愈是相熟,愈能在那些不变的轮廓里,品出新的滋味与深长的情谊。

下车处,是“柳浪闻莺”。牌坊静立,背后柳影如烟。走进去,才知“柳浪”二字何等贴切——千万条垂丝在暑热的风里缓缓摇荡,果真漾起了满眼温润的绿浪。耳畔不闻莺啼,只有不知疲倦的蝉鸣,轰轰然地织成一片暑天的背景。也罢,便将这蝉鸣当作另一种热烈的迎迓吧,心静了,万物皆可入诗。

御碑立在道旁,康熙的笔迹清雅含蓄,收敛了帝王之气,倒像一位渊博的学者题跋。这第一眼,便为今日的行走,定下了一份沉静的调子。不是假日,暑气又盛,园中行人寥落,正合我意。择一条清幽小径漫行,那份独享偌大园林的奢侈与安宁,已是都市生活中久违的馈赠。

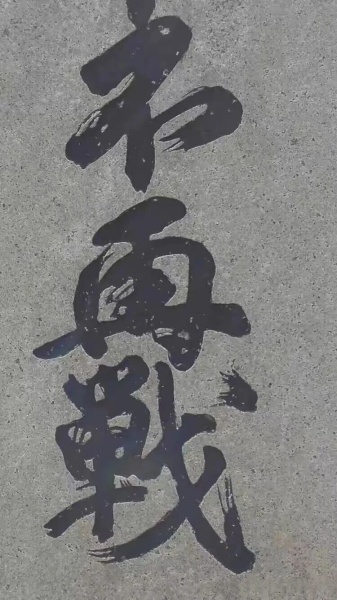

行至一处,目光被林间景象攫住:几束强烈的日光,如利剑般穿透浓密的树冠,不偏不倚,正好笼住一方石碑。那场景,庄重而神秘,仿佛舞台中央唯一的追光,在宣示着某种不容忽视的存在。走近看,碑上赫然是五个大字——“日中不再战”,落款是日本岐阜市长。碑上没有刻下年代,这无意的留白,反让我觉得恰好:和平的祈愿,本就该超越具体的时间,指向永恒。站在光柱与碑文之下,四周的蝉噪仿佛瞬间退远。

“不再战”三字,初看是沉甸甸的警诫,像一声历史的断喝;静立片刻,那重量又渐渐化开,融入周遭的柳浪与光影里,变成一支绵长而温和的曲调,在心头盘旋不去。一块异国市长所立的和平碑,静静地立在中国的名湖之畔,这本身,就是一种胜过千言万语的对话。

公园里自有热闹处。摄影者的长镜头对准枝头,屏息等待的,或许只是一只寻常小鸟振翅的刹那;空地上,伴随着流行乐曲翩翩起舞的老人家,脸上舒展的笑意,与百年前的湖山一般真实。生活在此处,呈现出它最本真,也最自得的样貌。

然而,目光也会被一些“迁徙”而来的风景牵住。精致的徽派宅院“三训堂”、“周氏老宅”,从它们原来的土地连根拔起,在此地复原为标本。砖雕依旧精美,木构依然典雅,可它们作为“家”的魂魄,那与一方水土血脉相连的呼吸,似乎已留在了遥远的皖南。它们是美的,却像玻璃橱窗后的珍贵瓷器,美得有些寂静,有些疏离。发展与保存之间,文化魂魄的安放,始终是一道复杂的谜题。

走得乏了,便想去“闻莺阁”寻一杯茶。可惜时辰尚早,门扉紧闭。只得临湖在翠光亭小憩。亭柱上的对联写得妙:“翠柳翻晴空莺传树色千重翠;光风拂烟水棹举鳞波万点光。”汉字排列组合出的那份工整意象与韵律美感,确是其他文字难以企及的。它不负责解释世界,却擅长安顿心灵。

最后在钱王祠前驻足。五重牌坊巍巍,昭示着主人曾经的功业与身后的尊荣。没有进去,只在门前默念那些评价他的诗句。钱镠与其后代,于乱世中保东南一隅平安,发展民生,最后“纳土归宋”,使百姓免于兵燹。

这“放下”的智慧,比许多“拿起”的霸业更需要勇气与仁心。所谓功德,百姓心中的那杆秤最准。千年以降,钱氏一族人才辈出,或可谓祖先仁厚之遗泽。凝视着“钱王祠”的匾额,才悟到历史的评断悠长而公正,喧嚣一时的口号,在真正的功业与民心面前,往往轻如尘埃。

步出柳荫,湖面豁然开朗。盛夏的阳光慷慨地洒下,湖水染成一片耀眼的银粼,苏白二堤如带,远山如黛。此刻的西湖,明艳不可方物。然而,我心中盘桓的,却是来时路上那一片深邃的柳浪,那块日光下的石碑,还有那座静默的祠宇。西湖的美,从来不止于晴好水光与山色空蒙。它的深处,交织着历史的针脚、文化的迁徙、人性的抉择与对永恒的朴素祈愿。

柳浪翻涌,仿佛时间本身流淌的姿态。它看见过歌吹画舫,也荫庇过沉思的旅人;记录下帝王笔墨,也聆听着市井欢声。我穿行其间,像一个小心翼翼的读者,试图从这无尽的绿色波澜里,辨认出那些沉潜的诗行与未完的对话。

离开西湖,恍然觉得,自己带走的并非几张风景,而是一份由纷繁记忆与寂静思考共同酿成的、微凉的清醒。这清醒,或许正是这片湖山,在酷暑之中,给予一个重复造访者最珍贵的礼物。

原载 读曰乐

2026.2.7

于学周更多作品

世说文丛总索引

评论