“见过啊,”怎么没见过呢。姥姥,通常叫做外祖母,南方习惯叫做外婆。先说一个很搞笑的插曲。我的外甥女,有了孩子以后,要求孩子称呼外祖父和外祖母为外公和外婆,叫外曾祖母(我的母亲)为太婆,这是按照南方老家的习惯称呼的,可是,称呼我时,却又叫做舅姥爷(应该叫舅公),每次都是忍俊不禁。

在“想哪写哪-2”里提到,或许是生活不习惯,居住空间逼仄,祖母在青岛也就住了两三年。我出生后,父母忙不过来,母亲只得把沂蒙山老家的外祖母请来。外祖母在青岛前后住了22年。但不知为什么外祖母的户口一直没迁过来。

外祖母在青岛期间,随我们家先后住在观海一路(1964年之前)、商河路(1964-1970)、武定路(1970年到大约1977年)。后来的燕儿岛新家没去,那时老人已经过世。

住在观海一路那时,我还小,不大记事,朦胧记得的事有几件。

一是在乐群幼儿园,母亲接送,要走观海一路和二路之间的马牙石,那种路凹凸不平,我缺钙,走路不稳,容易摔倒,膝盖经常青一块紫一块,或者伤口不断。腿上涂抹了很多紫药水、红药水。在幼儿园待不下,哭哭啼啼的。幼儿园在一处高坡,路边是那种碎石堆砌的矮墙,有一天,有个小孩想爬上来,我朝他扔了一块小石头,把那孩子头打破了。那孩子哭着走了。现在想起来很是内疚,希望那位小朋友见到这篇小文,我想当面向他道歉。

说起这些连接平行路之间的马牙石,想起来,某年去观海二路参加一个沙龙活动,在我上坡时,有一个外国人从后面跟上来,向我打听路,一口还算标准的中文,原来他要去的地方跟我相同,他是德国驻青岛领事馆的参赞欧涵。

再就是,那时我经常独自一人去海边玩,那时马路上很少有汽车,家长也放心让孩子自己出去。玩累了,顺原路回来。

还有一件,是哥哥拿着父亲参战获得的几枚奖章,跟我一起在屋子后面玩,后来弄丢了,父亲很生气,打了哥哥,奖章始终没找到。

后来住在商河路一号红星船厂宿舍,父母上班,家务事全靠姥姥,既要做饭,又要带三个外孙,当时好像哥哥已上小学,最早在泰山路小学,后来转学。我还没上学时,姥姥忙不过来,就让我带妹妹玩,妹妹也就是两三岁。那时我贪玩,经常趁姥姥不注意溜出去玩,等我走到楼下,我家当时住在四楼,就听到姥姥用那沂蒙山口音喊我的乳名,那声音回荡在空寂的楼道里,也经常穿越时空,回荡在我的耳边。

那个楼座现在还有,前不久我路过那里,看到那熟悉的楼,熟悉的街道,熟悉的老槐树,感慨不已。有一次,我爬到老槐树上,家里人到处找我,急坏了。甚至报警了。

1965年,我上小学了,学校是包头路小学,距家不远,从家里出来,从港务局医院门口走过,隔壁就是学校,有时出门晚了,来不及,我就爬墙翻过去。

那时,我很调皮,很作,那些糗事实在是不少,找时间再说。

我父亲作为从市人民医院转来的医生,在当时所在单位港务局船舶修理厂保健站,是业务骨干,收入算中等,家里的生活不算太艰苦,很多老邻居后来说起来,都羡慕我们家,每次我妈妈回来总是买很多蔬菜水果,但姥姥很少吃肉,三个外孙,我是老二,不受父母待见,于是姥姥格外亲我。有好吃的,总是给我留着。姥姥很节俭,剩下的饭菜总是吃干净,吃不了的,下顿她总抢着吃。有时天热,饭菜馊了也不舍得扔。吃完米饭的锅碗,刷干净后,刷锅水她都留着,沉淀,过滤,攒多了,做成浆糊,找出积攒的布头,一层(读作xing)一层粘起来,拼成一大块壳(读音que)子,晒干,比照鞋样,剪裁,做成鞋垫,还自己做布鞋,姥姥手很巧,用从厂里木工车间捡回来的下脚料,自己削、刻、磨,做成大大小小的擀面杖,直到如今家里还在用,还做成缝补袜子的木楦,现在还保留着。不做饭的时候,就缝缝补补,或者洗衣服,收拾卫生,很少有闲下来的时候。饭桌上的饭食,姥姥总是做出很多花样,调剂着吃。我那时跟着姥姥学做饭,简单的饭食,饺子、馒头、面条都学会了。一生受用。

1969年冬季,中苏关系紧张时,城市要求家里在农村的,都疏散到农村去。厂里派出一辆大卡车,一路好几家人。开车的师傅姓祝,我叫他祝叔叔。我跟着姥姥一起,妈妈去送我们,在一辆大卡车上,在寒风里,一路向其实今天看不算遥远(当时确实很远)的沂蒙山区驶去。那时的道路状况很差,尤其是进入诸城,越接近沂水县,路越难走,道路凹凸不平,车子摇摇晃晃。车子在诸城过夜,我跟祝叔叔睡一个被窝。叔叔有蒙头睡的习惯,睡前,再三叮嘱我不要放屁,可我那时还小,路上吃的又不好,肠胃难受,夜里放屁不止,第二天祝叔叔好一个埋怨我。次日继续赶路,印象中,车子沿着齐长城走,有一段山路,还见到很长的冰凌,从山崖上垂卦下来,很壮观。但山路越来越难走,车子晃得很厉害。姥姥那时有六七十了,身材瘦小,穿的虽然不少,但禁不住长途颠簸,回到家就病了好久。

1970年,我在沂蒙山的小山村,朱家沟,住了大约半年。在那里,把大舅读书时的课本看了个遍,特别喜欢地理书,那时,能把世界各国的国名、首都、主要城市,国内很多城市的名字背下来。特别喜欢看地图,经常自己画地图,是那种加上自己想象的地图。还煞有介事地命名国家名称、山川湖海,任命总统、总理、大臣,想想真是可笑。不过这段地理学习还是很受益,后来高考,地理成绩最好。后来做图书编校,遇到不对的地名,无论国外国内,大致都能甄别,拿不准的,就去查。

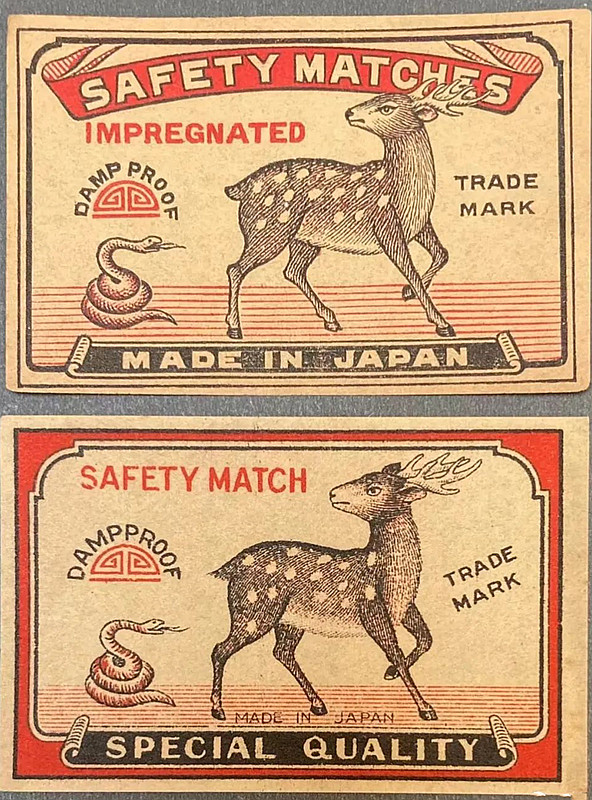

在老家,姥姥照例忙碌,主要是伺候姥爷,其他家务由儿媳妇,也就是小妗子(舅妈)打理(前不久刚刚获悉小舅妈过世了)。姥爷的习惯是,每天天蒙蒙亮醒来,先尿尿(后一个字读sui),尿在黑色瓦罐里,我给拎出去。再冲上一壶花茶,泡着,我用洋火给姥爷点上一袋烟(姥爷自己点烟是用火镰),姥爷眯着眼,倚靠在土炕上,吸烟,喝茶,然后再起床吃饭。姥姥在炕的另一头,蜷缩着,因为屋子里很冷。屋里很黑,不通电,点洋油灯(煤油灯),取暖、烧水是用一种没有烟囱的土质炉子(后来在德州读书,教室里也用这种炉子),这样就把屋子熏得黑黢黢的,房梁上垂下来很多条状物,开始我不知道是啥,妗子开玩笑说这是钱绳子,后来知道是蜘蛛网,被烟熏得失去了网状,垂下来,我问怎么不清理一下,因为好几次吃饭,我看有钱绳子掉到碗里,妗子说那不能动,那是财神送来的礼物。她边说边笑。不知真假。反正我小孩好糊弄。这种炉子,秋季用泥巴捏成,经过一冬的烟熏火燎,来年春天耕地时,把带有很多草木灰、被熏得很黑的炉子打烂,加到猪粪堆里做肥料。至于德州那边,教室是平房,泥土地上简易地铺了一层砖,屋子很简陋,对一个由好几所技校组合升级组成的师专新校,显然是专门为迎接我们这批新生新建的房屋。屋里很冷,就用这种简易的炉子,那样式跟当年沂蒙山乡下的几乎一样,也是没有烟囱,生起火来,屋里弥漫着呛人的烟气,似乎当地本地学生习以为常,不觉得难受,可我,以及东部过去的学生就难以忍受,下课后赶紧到室外透气,也是奇怪,一节课下来,老师、学生,也没有因此而煤气中毒的情况。这个班级,多数是鲁西北本地学生,还有大约三分之一来自胶东,大青岛地区,包括市区、平度、即墨,有五六个,还有烟台、潍坊过去的几位。还有一位来自海军潜艇学院的现役士兵、浙江宁波人陈文毅,他穿着水兵服,按季节更换,在那个一片灰蒙蒙气氛的校园里格外显眼——扯远了。

我到那里不久,浑身起小疙瘩,痒得难受,妗子说这是水土不服,姥姥让妗子找来桃树叶子,让妗子去买白酒,用白酒蘸着桃树叶子,在我身上搓,那感觉,疼、痒,说不出的感觉。不过过了一段时间,逐渐适应了,就好了。

——先写这些,昨晚失眠,一夜未眠,现在困了,下次再写。待续。

周晓方更多作品

世说文丛总索引

评论