1.老年人要多参加群体活动,可以减少孤独感,消解孤独中出现的抑郁情绪,从而有利于身心健康。

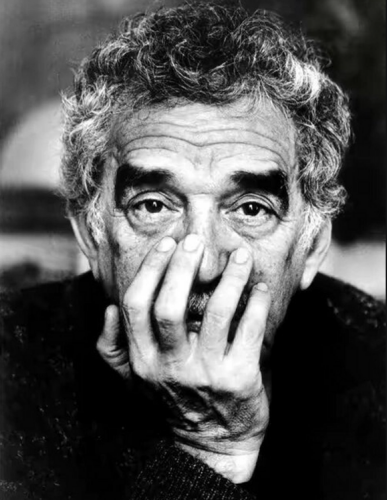

2.《百年孤独》中有句名言:“晚年幸福的秘诀不是别的,而是与孤独签订一个体面的协议”。

很显然,这两种说法对于孤独的看法截然相反。到底哪一个正确?我搞不清楚。

答:这两个说法看上去意思相反,其实都有道理。

问:但是科学的道理是唯一的,唯一的道理不可能是截然相反的两种说法。

答:是的,你说得也有道理。第一个说法都知道,属于老年人生活中的常识。常识就不必讨论了。让我们看看第二种说法是什么意思。

马尔克斯认为晚年的幸福在于老年人要守住孤独。所谓“签订一个体面的协议”暗含的意思是:人到晚年,社会交际几乎没有了,子女忙于工作,也不可能陪伴在老人的身边。老人在这种情况下,唯一的选择就是过孤独的生活。这里的孤独是一种生活状态,并非具体的生活内容。

“与孤独有体面地签订一个协议”,就是老年人对孤独生活既不要怨天尤人;也不要苛求子女,自己接受孤独生活,安心地过孤独生活。

否则因此生出许多额外的枝节来,就可能引发某些不愉快的纠纷,老年人因此变得不体面了。所谓不体面就是有损老年人的尊严。

中国读者往往不明白:马尔克斯这句话暗含的道理很简单,却很重要,也很残酷。因为老年人守住孤独是一种不得不接受的生活选择。否则,接踵而来的是太多的痛苦与不愉快。接受自己并不愿意接受的孤独生活,确实是一种对老年人很残酷的选择。

问:难道马尔克斯说的晚年幸福就是接受孤独生活?

答:既然孤独生活是不得不接受的选择,那么接受孤独生活便是晚年幸福的起点。至于晚年生活是否幸福,那是接受孤独生活以后的事了。

问:这么说,马尔克斯这句话说不上是什么微言大义,并无深刻的道理。

答:道理就在老年人必须接受孤独生活!所以马尔克斯的“守住孤独”仅是个相对的说法,并无绝对的意义。至于怎样在孤独中生活,马尔克斯没有说。实际上他也无法说。人在孤独中怎样生活,是个因人而异的问题。

问:我终于明白了:“守住孤独”不是目的,仅是晚年必须跨过的一道坎。跨过这道坎才有了晚年幸福的新天地!例如我在晚年每天饭后去下象棋是一种幸福;你在晚年每天读书写文章也是一种幸福;他在晚年每天去娱乐厅拉京胡与人唱二黄西皮,又是一种幸福。不知我这样理解对不对?

答:你的理解正确中还能浮想联翩,不乏文学的审美意绪,不愧是教过语文的老师。

其实马尔克斯这句话并无深邃的意义,不过是告诫老年人重振理性:必须接受老年人都要经历的孤独生活!至于老年人在孤独中怎样生活,那是个人的不同选择,不好一概而论。

有人把孤独描绘成一个哲学概念,看上去道理很深,却并无普遍意义。

除了哲学家、思想家、以及专业学者等这个知识分子群体中的特殊阶层人能守住孤独外,绝大部分人守不住孤独,也不应该守住孤独!

因为老年人百无聊赖的孤独感,容易有损身心健康,这是常识。这个常识马尔克斯不可能不知道。所以说,马尔克斯所谓的守住孤独是一个不得不面对的人生路上最后的选择,这个选择就是在无可奈何中接受孤独生活。

但这种选择却并不意味着,老年人在无所事事的孤独中了却风烛残年。

问:看来包括我在内的很多中国读者,在驰名世界的《百年孤独》面前,诚惶诚恐中食洋不化!把一句道理并不深奥的话,视为深不可测的人生哲理。原本简单的生活常识变成了遥深的“人生宇宙”了!

你我都是老三届,在思想见识上我却相形见绌,惭愧啊!愿听您继续说下去。

答:彼此交流没有人格上的差异,你考虑多了。何况我们都是老三届,有过不堪回首的共同来路。有着大同小异的苦难命运。目睹了十年没有高考这种今古奇观。知道挨饿是种什么滋味。有过“不管个人怎样努力奋斗,都无法改变自己生存状态”的绝望。老三届既是一个时代的标志;更是那段历史的见证。

问:我在网上看到有人把“守住孤独”看成一种崇高精神意义上的美德。这是否有点“危言耸听”呢?

答:“守住孤独”说不上是什么美德。刚才我说过,不是谁都能守住孤独的;也不是谁都应该守住孤独。守住孤独属于知识分子特殊阶层那部分人才有的思想习惯。这种习惯既体现了修养的需要,更是学养的需要,也是专业的不可或缺。

康德被认为是西方文化史上承前启后的大哲学家。康德是个守住孤独的“楷模”。除了图书馆与大学讲坛外,从不参加社会活动,也不与人交往。康德一辈子没有离开过他生活的小镇哥尼斯堡。

我说的知识分子特殊阶层的人,他们守住孤独不是个道德问题,也不是知识分子的人格风范。而是其献身的事业必需的习惯,是其研究工作必需的习惯,是其人生追求必需的习惯。换一种说法是:在知识分子群体这个特殊阶层的人,若不能守住孤独,不可能有出息,不可能有作为,不可能有成就,不可能有贡献。

但是马尔克斯所谓的守住孤独,并无我说的这层意思。他不过是向老年人告诫了一个残酷的常识:要勇于守住孤独。至于孤独中怎样不孤独地生活,他其实没有深入谈这个问题。或者说他认为没有必要谈下去——常识谈得多了就是废话。

舟笠翁更多作品

世说文丛总索引

评论