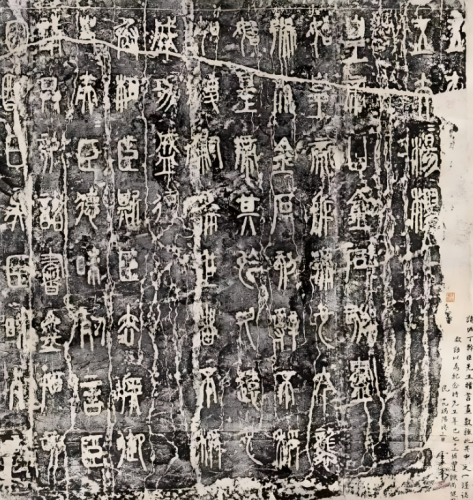

琅琊台,在距山东胶南市西南八十华里,海拔一百八十三点四米的琅琊山上。远古的琅琊台,是一处自然景观,是一个天然的石台。《山海经·海内东经》曰:“琅琊台在渤海间,琅琊之东”,注曰:“海边有山,嶕峣特起,状如高台,此琅琊台也。”战国时,越王勾践灭吴后,在琅琊台建台,琅琊山上才有了人工建构的层台。《吴越春秋》曰:“越王勾践二十五年,徙都琅琊,立观台以望东海”,记载了这段历史。秦始皇统六国后,于始皇廿八年(公元前219年)东巡,至琅琊时,曾重筑琅琊台,立刻石于其上。《史记·秦本记》曰:“……南登琅琊,大乐之,留三月。乃徙黔首三万户琅琊台下,后十二岁,作琅邪台,立石刻,颂秦德,明得意。”所立刻石即琅琊刻石,刻石全文五百余字,《史记·秦本纪》中有全文移录。

秦始皇于始皇三十七年(公元前210年)逝世,子胡亥袭皇帝位,称二世。二世出巡途经琅琊,加刻了从臣姓名及诏书。秦皇颂辞在宋代已经漶灭,苏轼任密州太守时曾有诗述及,今所存者,系二世加刻的诏书部分。

琅琊刻石的文字,是小篆。据史籍记载,秦始皇统一六国后,曾推出书同文的政令,“罢其不与秦文合者”,推出了小篆。秦皇东巡所立六刻石的颂辞,传为李斯所书。李斯的小篆,体势纵长、结构匀称,笔道圆浑遒劲,气度雍容,为历代学者所赞誉。唐李嗣真《书后品》曰:“秦相刻铭,烂若舒锦”,明赵宦光曰:“斯为古今宗匠,一点矩度不苟,聿遒聿转,冠冕浑成,藏犴猜于朴茂,寄权巧于端庄,乍疏乍密,或隐或显,负抱向背,俯仰承乘,任其所之,莫不中律……”均有极高的评赞。

秦灭之后,小篆虽未完全退出历史,但用途已窄。汉代,隶书大兴,篆法延入隶法,出现篆隶合参的现象。及至魏、晋,则如江河日下,不复可观。所以,后世之研习篆书者,莫不以秦篆为宗,唐李阳冰曰:“斯相之后,直至小生”,以能得李斯笔法为荣。唐以后,秦诸刻石被奉为学篆之圭臬。宋徐铉、元吾丘衍、清邓石如、吴熙载、吴大澂都曾宗法秦人。作为存字较多、又可征信的秦刻真迹的琅琊台刻石,当然亦在取法之列。

由于年代久远,存世的秦刻石或遗失、碎裂或风化漶漫,今可见者,只有泰山刻石和琅琊刻石。泰山刻石仅余残石数块,残存文字九字,而琅琊台刻石则存七十八字,是存字最多的秦石原刻。

清代晚期,传说琅琊刻石遭雷电击碎,坠入海中。一九二一年,王孝甫(景祥)任教育局长,奉省政府保存古迹的命令,派县视学王景羊搜访,见石已残破,碎石有在台下庙中者,乃移至诸城县城,黏合复原,复原后,由王景祥撰写跋文,述其复得的过程,由同往寻访的金石家孟昭鸿书丹,刻于石侧。

琅琊刻石阅世二千余载,历经沧桑,残石一九五三年由山东省胶东行署文管会保管,一九五八年由山东博物馆收藏,一九五九年移交北京中国历史博物馆,自此,不再受自然侵害与人为的戕戬,可得永垂。

中国历史博物馆另依残石摹刻仿制,在中国通史展秦代部分展出,使人可睹二千年前秦石遗刻的风采。今日的琅琊台,重整一新,亦按琅琊刻石原石摹刻,立于台上,供游客观瞻。

(《秦刻遗石华夏瑰宝——琅琊刻石述略》,发表于一九九三年《首届青岛书法艺术节特刊》)