普通逻辑告诉我们,概念是反映对象本质属性的思维形式,被喻为思维的细胞。所有实词和实词性词组都是表达概念的。每一科学概念既有其确定的内涵,也有其确定的外延,因此,概念之间互相区别,界限分明,既不容混淆,更不能偷换。

空概念是指外延为空类的概念。所谓概念的外延为空类就是说这种概念所反映的“类”在现实中不存在任何具体的分子。它是人们在头脑中把不同对象的属性综合起来,并根据这些属性构成的一个特殊的“类”。如“圆的四方形”“燃素”“理想气体”等等,这些概念所反映的对象在现实中是不存在的。但在某些人的头脑中却是存在的。

参见《普通逻辑》(上海人民出版社,1986年5月第三版)第24页。

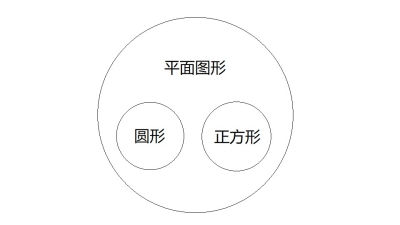

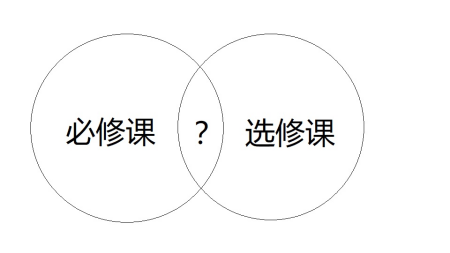

请看下面的图示:

在平面几何中,“圆形”和“正方形”这两个概念的外延是全异关系,它们的上位概念是“平面图形”。

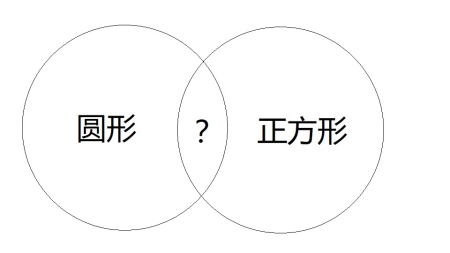

因此,下面的图示显然错误的。客观世界根本不存在既是圆形又是正方形的几何图形。

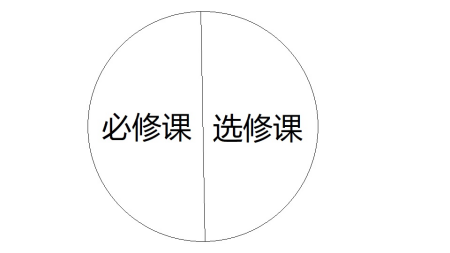

同理,下面图示的“课程”包含“必修课”和“选修课”,二者的外延是全异关系,其上位概念是“课程”。

课程:

因此,下面的图示显然错误。不存在既是必修课又是选修课的课程。

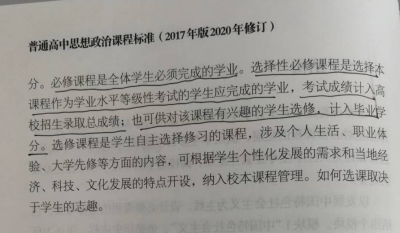

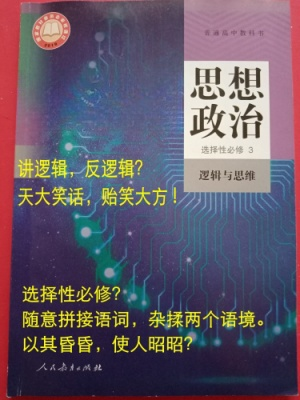

下面我们来看看正面宣示“选择性必修”的说辞是如何表述的?

根据上文,“选择性必修课程”是什么东东呢?下图如实地刻画了二者外延间的关系。这种(误读?)是否源于判断者自身的原因呢?

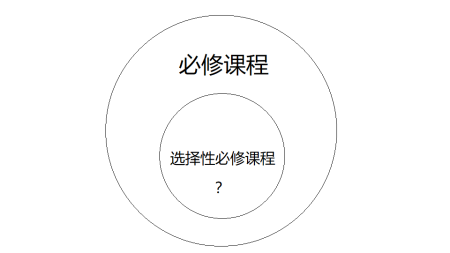

不知下面两个图示能否体现作者的本意?

必修课程:

必修课是全体学生必须完成的学业。如果不参加高考,就不必顾及所谓“选择性必修课程”了。在此,存在两个不同的语境:一是对参加高考的学生而言,二是对不准备参加高考的学生而言。

可见,将这两个语境杂糅到一起表述,是出现逻辑误读的症结所在吧?总之,“选择性必修”的提法违反逻辑,造成思维混乱,应当取消。

有几位朋友毫无遮掩地发表见解如下,可供讨论时参考。

甲发言:

关于你建议讨论的问题我同意你图片中的意见。从轻来说是始作俑者词不达意,从重来说是混乱(混淆)概念一一 必修怎么还能选择?

我只想谈一下关于学校开逻辑课程的必要性。我们以及我们的后来学子从未在学校学习过逻辑学,只是从其他课程中获得点逻辑学碎片式的常识。这是学习中的缺憾和遗憾,我认为学校应以逻辑学为主要工具学科,因为它是帮助学生独立思考,探索发现知识的必备工具。它像哲学一样重要。不教逻辑是教育的一大怪现象,究其原因是教育当局不想让学生自由自主地学习,只对学生灌输他们想让学生学的那些“知识”。当下许多“专家”发表的谬论其实逻辑混乱,黑白颠倒,用逻辑学这个武器不难发现,很易驳倒,而多数人却被其蒙蔽不能辨识,或无从反驳,这都拜我们的教育所赐。能把逻辑学作为“选择性的必修课”已算聊胜于无了,但教什么样的逻辑编什么样的教材还得画个问号。这个话题如扩展开来有很多可谈,

看了上面的文字,又一位朋友表态说:

乙发言:

我赞赏上文的分析和结论,他的分析提高了我对你提出的“以其昏昏,使人昭昭”命题的认识。我对上文的所言补充两点:

1.选择是个体主观意志的体现;必修是权力意志的体现,这是格格不入的两件事,正如你在这里用了一个准确的词“杂糅”所表达出的令人无可奈何而又啼笑皆非的语境,权力使然。

2.上文用了聊胜于无表达对“思想政治”课中会讲到逻辑学的一点欣慰,我倒是有一点其他的认识,即在设定政治与意识形态的前提下进行逻辑学或曰逻辑原理的学习能会培养人们树立起正常的、客观的思维吗?会让人们形成具有客观性的发散思维吗?想到这里,我感觉上文所言的尾(危)言正是在含蓄的回答这一问题!

以上两点浅见抛砖引玉。

丙发言:

看到这本书封面的“思想政治”四个大字,并没有引起我的注意,因为“改开”前,对大、中、小学生一直贯穿着“政治是灵魂”“政治是统帅”“政治是一切工作的生命线”的教育,改开初提出“实践是检验真理的唯一标准”,于是那个灵魂也罢、统帅也罢、生命线也罢似乎悄悄地退出所谓的大政方针,而代之而来的是“以经济建设为中心”。不过随着“城头变幻大王旗”,灵魂、统帅、生命线又登上了舞台,又主宰了庙堂的一切,自然也又进入了大、中、小学的课堂,且加上“思想”二字,更具洗脑意义,所以此书的出现不足为怪,但怪怪的是封面下方的二行小字让人百思不得其解,一行赫然是“选择性必学”,这就让人“丈二和尚摸不着头”了,既然是选择,就有挑选的自由,可选张三也可选李四,不存在必须选张三或一定选李四的问题,从这个意义上讲选择与必学是一对无法统一的矛盾,选择就不是“必”,而“必”就不能选择,那当这本书摆在学生的面前他或她如何行为呢?如何适从呢?无形当中让学生思维进入了“盲区”,而更可笑的是该书封面的下方还赫然写着“逻辑与思维”,逻辑与思维是人的精神活动,是大脑的活动,是对各种事物的表象通过这种精神活动的分析与综合而探讨事物的规律性和合理性,而此时进入了“盲区”的学生已无法去思维了:想选择而要“必”,要“必”而又要选择,这行“选择性必学”的小字无情的嘲讽了下一行的“逻辑与思维”!

一本书加封面让人哭笑不得,而掀开封面后的全书内容是否也会让人哭笑不得,真还不得不去思维,不得不得出奇怪的逻辑!

丁发言:

收到了您的这个word,我也读了您对此的一些见解。我的想法可能与编者对于“选择性必修”的相类似,我认为无论是怎样的想法,都是出发点不同。

我的看法是基于现有“选择性必修”这本书而作出的解释,而您是基于选择性必修这一概念提出的疑问。

对于这本书的名称,我认为要分为两种情况进行讨论:第一,对于当下选择政治作为高考的其中一门考试来说,那么这本书对于他们来说是必须学习和掌握的;但对于另外一批没有选择政治作为其中一门科目的学生来说,他们可以将此本书作为一个兴趣延伸的拓展课本。考虑到不同学生的不同需求,还要将这本书有一个统一的名称,故编者可能将此起名为“选择性必修”。

一本教材它一定不是完美的,从有思想政治这一学科开始,教材的修改、增添甚至是版本的更迭经历过很多次。每一次的改变出发点一定是为了更好,但我们也需要给予此融(容)错空间。这个名称固然有讨论空间,但作为一名即将上岗的思政教师,我更希望于我的学生在未来能够对内容产生源源不断的思考。

以上就是我的看法~

戊发言:

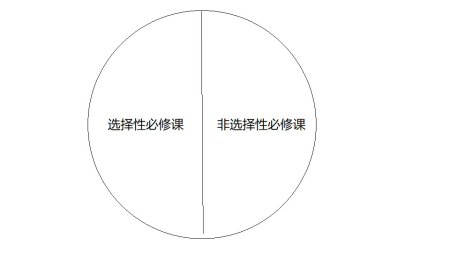

如果共有12门课程,其中6门所有学生都必须学,则为必修课无疑。这6门课及格即可得到高中毕业证书。对于要参加高考的学生而言,需要在另外6门中选学3门,方能有资格参加高考。则称为选修课。如果不参加高考,则可以不选学。

己发言:

选择课可以选也可以不选。但有关方面要求,必须选3门,那么你说是选修课还是必修课呢?按此表述,亦可说这6门必修课必须全选,那么“必修”也可称为“选修”了?思维混乱,自乱阵脚。总之,建议取消“选择性必修”的提法。

小学和初中课本的封面没有必要标明必修,高中课本也没有必要标注。至于按规定需要选学的课程课本,标明选择性必修,纯属画蛇添足,导致弄巧成拙,贻笑大方。

庚发言:

如若认识到封面上选择性必修五字的隐含的逻辑错误,不禁要寻根思考,拍板决策者是何人?是否他没有系统学过逻辑学科,没有经过严格的思维训练,却胡乱拍板决策,岂止是误人子弟,简直是健康思维的杀手呀!岂有它哉!

再者,风靡多年却畅通无阻,任其戕害全国师生,拉低国人的思维水平,(罪)过莫大焉。不知此语耸人听闻否?

人教社犯了两个逻辑错误

顷接青岛新华书店回音,人教社回复:“选择性必修”是教育部课程标准里面定义的。

人教社的回复犯了两个逻辑错误:偷换论题和滥用权威。

偷换论题:在论证过程中有意或无意地改变了原来的论题。偷换论题的结果是原来准备要论证的论题并没有得到证明。(《逻辑辞典》,四川辞书出版社,第283页)

转移或偷换论题是论证中常见的错误,这种错误是有意无意地用另一个判断去代替原来所要的判断。(形式逻辑,金岳霖主编,人民出版社,第266页)

分析如下:我们在这里讨论的问题是,“选择性必修”的提法是否有误,而不是追寻这个表述的源头。答非所问,岂能搪塞过关?

滥用权威:违反论证规则的逻辑错误之一。论证中,不去分析论题本身是否正确,不以科学的论据去论证论题,而是不加分析地摘取权威人士的言论,当成是“永恒的”真理,以此作为证明论题的正确的根据。(《逻辑学辞典》,吉林人民出版社,第828页)

以权威为据的谬误 这种论证采取下面的形式:

甲:这话是真实的。

乙:这话是值得怀疑的。

甲:因为这方面的权威某某是这样说的。所以这话是真实的。

(《逻辑学——知识的基础》,中国人民大学出版社,第113页)

分析如下:课程标准估计是教育专家制定的,教育专家的观点就一定正确吗?学术探讨没有禁区。相关专家发声释疑,是他们的天职。希望能得到他们的回应。谢谢。

人非圣贤,岂能无过?老百姓的俗语,躲过初一,躲不过十五。静听专家的回音释疑。谢谢了。

有朋友说:

偷换概念,顾左右而言他,鸡同鸭讲。现在已经是普遍的工作方法。他不能说自己没有解决问题的权限,也不能说专家错了,这应该是推脱责任的言论。给您回复了,职责所在。满不满意?不重要了!和尚撞一天钟下班了,剩下全是方丈们的事儿了。

欢迎参加讨论,欢迎批评指正。谢谢。

青岛市66中学(原青岛铁路中学)退休教师 张孝存

张孝存更多作品

世说文丛总索引

评论