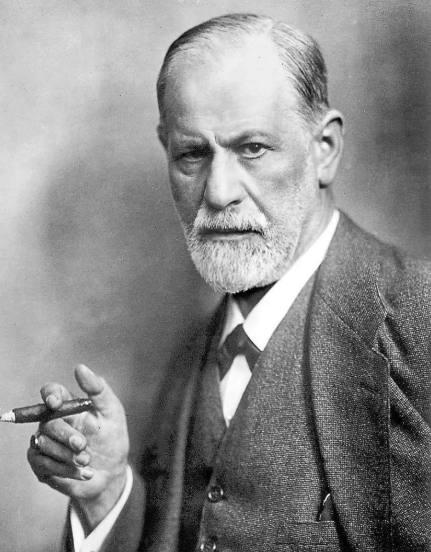

王吳揚水站渠首 攝影/阿龍 2018年5月

1

1958 年在褚家王吳西副壩上,建有自由流溢開敞式溢洪道,鋼筋混凝土無壓管涵放水洞位於溢洪道西側,稱東放水洞,後廢除了原溢洪設施,改砌成弧形鋼板閘門溢洪閘。在這個改造過程中,溢洪道西首的主體建築得以保留,四根砼澆築橋墩及頂梁之上後建了九間房子,與西首的上下兩層樓房完美銜接,渾然一體,粗看沒什麼區別,仔細比較,差異很明顯的。

後建房子立面轉角不設嵌石,窗戶為長方形鋼窗,邊框雖設嵌石,但看不出石質,或可能為水泥預製件鑲嵌。西首兩層樓房大量採用巴山彩石,每塊石頭的顏色深淺不一,色彩斑斕,十分美觀。牆基高近一米,大塊石料砌築,少量表面風化脫落,不影響建築的穩固。兩層建築除立面轉角砌石,拱券門窗也用石料鑲嵌,凸出於牆體,上下砌石設計為長短不齊,增加了視覺上的變化,更為耐看,如果西山上沒有後起的六層水泥臺階和粗陋的升降防盜門,該建築可稱為藝術品。

砼澆築橫樑北側書“王吳水庫溢洪閘”黃色仿宋印刷體大字,西山塗有“注意安全”四個大白字。

王吳水庫大壩北側溢洪道與西幹渠之間,即南面溢洪閘與北面交通橋中間的岸上,目前還存留兩棟發電站樓房。

南發電站稱舊站,1959 年建成發電,裝設水輪機和 30 千瓦發電機各一臺,白天發電,夜間照明,發揮效益兩年有餘。1966 年改建成水輪泵站,名為東方紅水輪泵站,安裝水輪泵 3 臺,附設發電和磨面裝置,後來由於溢洪道加深,落差縮小,效益隨之無法發揮,又因北側新建水力發電站即東站,也叫新站,舊站即東方紅水輪泵站就廢棄了。

東方紅水輪泵站兩層建築的樣式和工藝與南面五百米處的溢洪閘西首建築如出一轍。石券門窗,牆體立面四個轉角自上而下石砌,全部採用巴山石,美觀又結實。不同的是牆面處理工藝,水輪泵站為水泥甩毛,二樓外設開放式走廊,並通過一塊水泥平板懸橋通往室外的嶺丘,嶺丘長滿人工栽種的白楊樹。溢洪閘建築的牆面則為普通的粉刷處理。

水輪泵站下麵,就是進水的涵洞,像個橋洞,拱券形的半圓體,連著跌水池,這是溢洪閘洩洪的第一個水流截水區,這股水流力量的大小是水輪泵站是否存在的基礎。

跌水池兩側的牆面建築非常有時代特色。池子和兩壁之牆均為巴山彩石砌,今天看是非常奢侈的,因為諸城市早已在幾十年前就禁止了采挖巴山石料。但是它的時代特色並非體現在石料的稀缺上,而是四幅嵌在牆體中的大字標語。東牆上的兩幅為“偉大的領袖毛主席萬歲”和“指導我們思想的理論基礎是馬克思列寧主義”。西牆上的兩幅為“偉大的中國共產黨萬歲”和“領導我們事業的核心力量是中國共產黨”。這些大字標語的書寫時間是 1967 年 5 月, 我親眼看見它們是在草木又萌的2014 年 4 月上旬,接下來幾年,由於溢洪道加深工程和兩側護坡牆加固工程的展開,跌水池上下左右的石材和建築物,除了保留西岸的東方紅水輪泵站樓體,都拆除了。

同時被保留到現在的還有新站的三層建築。它的南立面即正面入口上面書寫“東站”兩個白色大字,落款時間為“一九七五年十一月”,也許是建築物的落成時間。規劃中還有一個“西站”,兩站都用西幹渠為引水渠,利用水渠的灌溉放水和汛期棄水進行季節性發電,設計裝機總容量 400 千瓦。1973 年 11 月 23 日東站破土動工,直到 1978 年 11 月,歷時五年,東站工程才完成,同時架設高壓線路 17 公里,1979 年 8 月 4 日,東站並網運行,到 1989 年,共計發電 43 萬度。

東站採用磚混框架結構,牆基為砂岩青石,高約半米,立面轉角為水泥預製件砌,類似砌石,風格與南面的水輪泵站基本保持一致。牆體多為水泥拉毛,部分採用水磨石牆面。水磨石是二十世紀七八十年代廣泛運用的建材和工藝。

對這些建築物來說,時間都過去了。

2

2016年1月14日下午,我和煙驛、陳聖到山東盛德山泉水有限公司參觀。盛德在王吳水庫大壩東邊坡百米處,正南二裏是楊家欄子村,地下產好水,我們一行的另一個目的是進村采風。這次雖然不專為王吳水庫而來,但由於道路的指引和楊家欄子揚水站的吸引,我們不得不拐下水庫。稍後證明我們沒拐錯。

一位楊家欄子村的老人,一身黑棉衣,低頭在庫底邊散步、眺望。他的北側是大壩迎水面,陽光下的花崗岩發白。往南是向前延展四裏多遠的庫區,直達王十字莊的白楊林。2014年還見無風浪湧,2016年便是滿庫的野草了。太缺雨水了。庫底還沒幹透,遠處斷斷續續的小水坑,不情願地反射著光環,在我相機的視孔裏忽明忽暗。草再高,長在庫底看上去再輕盈,也不敢盲目進入,草下淤泥可能把人吞沒,泥下流水還可能把人運走。可是眼力所見的一切都仿佛失去了力量,透著虛弱,不可見的又十分神秘,憋著一股勁頭。

老人又朝南眺望。他望的是舊楊家欄子,搬遷前的楊家欄子,也是早已沉入水庫的楊家欄子。他的眼神有些渾濁,因為年紀大了,眼力勁兒望不到他曾經的村莊。我們也望不到,即使我們處在還心明眼亮的年齡,也不可能分辨得出從庫區遷移的9610人影中,哪幾個是楊家欄子人。多年以後,正是如此的景象:

荒村帶返照,落葉亂紛紛。

古路無行客,寒山獨見君。

野橋經雨斷,澗水向田分。

不為憐同病,何人到白雲。

念完不著一言盡得風流的詩句,算是表達了過去看為同情、如今看為羡慕的心境,我不再注意走來走去的老頭兒,轉而欣賞起廢棄的揚水站。近幾年我對“廢”字頗多研究,逐漸喜愛起來,因為自己已廢或在走往廢的路上。

手頭資料顯明:王吳水庫西頭空沖水村東南安裝有135馬力的揚水站一處;水庫偏西北臧家王吳村東南安裝有三臺235馬力揚水站一處;水庫東頭楊家欄子村西北角安裝有二臺189馬力揚水站一處。現在我們就站在楊家欄子揚水站泵房西山牆下。泵房坐北朝南,建為平頂,外牆水泥甩毛,總面積差不多農家的三間大屋。入門設在正南,北牆開三個鋼架玻璃窗,東西牆為屋山,山上各開一個同北牆一般大的窗子,外視效果極佳,在西窗內可瞭望水庫,在東窗內可一覽無餘往村東延伸的水渠。

整個揚水站廢棄了,所有的窗子都被紅磚砌死,泵房內的狀況便無從知曉了。

泵房的看點集中於西山牆,底部為一米多高的砂岩屋基,略呈上收下寬穩固的梯形,之上再立近一米高的巴山彩石砌為西山牆基,彩石碩大,蘑菇面朝外,基石之上橫砌青磚一行,分隔開水泥甩毛山牆,屋牆立面轉角均砌青磚為立柱,上至屋簷,下連牆基分隔線,結為多個長方形,協調為整體美。西牆上保存著水泥鑄立體大字,凸於甩毛牆體,窗子上部橫寫“水利是農業的命脈”,南側豎寫“提高警惕”,北側豎寫“保衛祖國”。

泵房正門之上,水泥屋簷之下,原本也有一行大字,都被剷除乾淨了,留下一塊塊鬥大的傷疤,無法辨識。

從水庫,沿泵房前的泥土路上行,一條東南、西北走向的水泥大道,一頭連水庫大壩東坡,一頭進楊家欄子村。路對面,與泵房東山正對,是高出路面近三米的蓄水池和輸水渠,四十公分直徑的鋼管穿過地下,連接泵房和水池,蓄水池往東南穿過楊家欄子村北的是水泥立柱架空的渡槽,渡槽為半圓形,由口徑近七十公分寬的鐵皮棉芯預製件焊接而成,從楊家欄子所有南北胡同北望,都清晰可見這條壯觀的飛龍。渡槽由東北角出村,落地為地面明渠,行約百米分為丫形兩股,一股朝東南入寬而深的大溝,寬足四米深約三米。大溝南端是一個二級揚水站,設泵房,流水被二次提級後,入膠州地界鬥、農渠。另一股再次轉為架空渡槽,向東北飛越楊家欄子村東田野上數個寬溝大灣,接入匍匐於高密境內的鬥、農渠,實現沿渠村莊的農田灌溉。

3

2018年5月23日上午,我和李子紅在鞏家橋走遍了她童年的記憶之後,近中午時分穿過王吳水庫東北角岸邊百米長的薔薇花走廊,在芬芳馥鬱的香氣中,蜜蜂們竊竊私語,我們一抬頭,看到了那個揚水站渠首。

這個渠首應該就是安裝了三臺大馬力抽水機的臧家王吳揚水站,它的原設計能力為四臺455馬力抽水機,後來僅僅安裝了三臺235,比原設計小了不少,但比空沖水和楊家欄子的揚水站還大很多,因此,配套的建築物也威武壯觀。

臧家王吳揚水站呈東南、西北走勢,渠首斜對水庫,直面水庫南岸的膠州市鋪集鎮邢家嶺區域。渠首和主幹無縫相接,形成水庫西北域的一嶺高地,在開發遊覽專案策劃時,理所當然被重點招呼。

由於揚水站的水輸送功能喪失,專案開發者放棄了對它原使用價值的再挖掘,把重點放在賦予它親水風物的新功能上,一方面將它包裝成吸引遊客的新概念鄉土景觀,另一方面還讓它擔負起眺望其他風景的功能,不放過渠首是這個區域最高點的優勢。

我和李子紅同時看到的揚水站渠首,即為改造過的新景觀。細看之下,它的時代特徵沒有消失,得到了最大程度的保留。舊揚水站,作為一件歷史的廢棄物,固有的價值不僅沒被貶低,反而因為創意又延伸出了嶄新的可貴之處。針對水庫當地環境的熟悉者,將因為對環境的懷舊而產生新的喜愛之情;而對於初來水庫的旅行觀光客,這個飽含歷史色彩的創意將喚醒人們對往昔的審美。

渠首,包括泵房,整體是一個隧道式建築物,設計為三個半月涵洞作入口,洞內空間安裝三臺 235馬力抽水機,庫水抽上來,直接輸送到渠首主幹,再由幹渠渡槽送往高密南山各地——這就是過去的情景。現在,洞內空間想必重新佈置過了,門鎖著,我們無緣得見。

渠首中間的涵洞向前凸出於左右涵洞三米有餘,半月形洞口的寬和高也接近於左右涵洞的兩倍,整個洞口採用等大的巴山褐紅彩石,精心實施了拱券式鑲嵌,兩頭落地,安裝進出的玻璃門,像一道彩虹。圍繞彩虹門是一個梯形建築,一方面搭建了泵房需要的內部空間,一方面又起到基座的穩固作用,支撐起梯形之上的建築。梯形以及左右兩個涵洞的三角形牆面,也採用巴山彩石砌築,曲線、弧線、直線,淺黃、深黃、褐紅、黛青,建築結構巧妙,線條精美,色彩豐富,樸素且不失典雅和莊重,是二十世紀六七十年代高密水利設施的精品建築物,當今的建築物無法模仿。

梯形基座之上是個長方形建築,原為出水口蓄水池,與幹渠相連,如今改造為觀光平臺,平臺之上置六柱六角攢葫蘆頂木涼亭,亭週邊設安全柵欄,安全防護著旅遊區的制高點。長方形建築保留了過去的外觀,各立面轉角砌巴山石為柱為框,立面水泥甩毛,正面書“一九七一年十月建”,左側即南向面書“農業學大寨”,右側即北向面書“王吳揚水站”,都是水泥浮雕字被塗成紅色。正面時間落款之上的大字好像故意用白灰遮蓋了,估計是五個大字,疑為“我思故我在”。

整個渠首和幹渠以“山”構建設計思路,為旅行者提供“登山望遠”的體驗。這個“遠”,自然是指可以瞭望全部庫區包括環岸的景色。“山”兩側用厚重的大青石鋪設了臺階,拾級而上,置身涼亭,即可實現全角度觀望。不過,觀望美景忘乎所以之餘,千萬不要忘記自己是誰。

我們也登了上去,我們也在觀望。我用相機觀望,長鏡頭比肉眼看得真切。2018 年,水庫幹透了氣,庫底淤泥裂開了大口子,一個個窟窿,一道道傷口,能放入馬蹄牛腳手推車。因為沒了水平面,視覺上庫區面積縮小了很多,過大草原就能看到東岸楊家欄子的紅瓦屋頂。目力所及,到處是綠色,淺綠、嫩綠、淡綠、墨綠、黑綠,人工種養植物的綠和野生植物的綠,相互交錯映襯,從就近的高處鋪向遙遠的低處,又從遙遠的低處爬升到更遙遠的高處,像深深的海洋。大壩迎水面前方,貌似水庫的核心蓄水位置,有人前來,下挖了一條兩米多的深溝,一道傷口下的新的傷口,窟窿裏的新的窟窿,聚了一汪厚不足十公分的薄水。這汪水在它有限的空間內蕩漾,蕩漾著它弱不禁風的力量。

人卻不可以思考它。

4

明萬曆王之臣等《諸城縣誌·山》(卷之二):“巴山,在縣治東北五十裏。”又:“白龍山,在縣治東北四十裏,上有白龍寺,兩隅各有龍池。”清乾隆卞穎等《諸城縣誌·山川考·第三》(卷之六):“白龍山,山在縣東北四十裏,其嶺有古塔,東、西麓有黑、白二龍池。又北五裏為龍崮山,山上多漚泡。又西北為大宋村北嶺,至此西分者為巴山。山在縣東北五十裏,踞濰東岸,為東北之望,《水經注》之碑產山也。石可採用。乾隆十五年,知縣牛思凝以有關縣境地脈,封禁立碑。其東分者為頃王塚嶺,西指巴山,遙遙相對矣。”1992年出版鄒金祥等《諸城市志·地貌·山脈》(第二編第二章):“巴山,靈芝鄉駐地西北5.5公里,海拔149.4米,占地面積3平方公里,古名碑產山,中、下部多經濟田。”

諸城“喬有山文化傳媒”微信公眾號2020年9月30日推文《昌城行記·小引》:“之所以把昌城鎮最北端與高密注溝搭界的巴山作為此行的起發地,不僅因為它以116米矮小之軀拄天立地而巍巍乎壯哉,還因為我們要去參觀那裏的兩位名人故居。”

可知,此時的巴山屬地為諸城市昌城鎮,海拔116米。

巴山東西一線,東達白龍山,基本上是分隔諸城與高密的界山,稱界碑亦無不可。巴山屬於岩石山,石頭多彩色,細砂岩構成,顏色有灰黃、淺黃、褐青、粉紅等,建材上稱為黃石,材質較堅硬,紋理較古樸,色彩蘊含大自然的純粹,所以乾隆《諸城縣誌》說“石可採用”,想必一直有被開採的歷史。自巴山往北,入高密境,至膠萊河平度界,幾無岩山。康熙《高密縣誌·山川》記山4座,為礪阜山、白羊山、小青山和王子山。如記白羊山:“縣東南十裏,疊沙成之,狀若白羊,故名。”記小青山:“縣西北十裏,其小如阜,常有青色,四圍皆汙陷之地,雖秋水泛漲,與波上下,不能沒焉。”實為潮土。礪阜山屬於巴山山脈,產礪石,這種矸垢類石塊長期風沙吹蝕,難當器物用材,用於觀賞尚可,中上等成色的,今天也難找到了。縣誌對王子山的記載,只有“縣南五十裏”一句,也是土阜子山,由褐土構成。境內被稱為嶺的地方,也無岩石,以沙土、礫石為主。然而,一入平度界,又多岩山了,康熙《平度州志·山川》記山25座之多,如兩髻山、魚脊山、青山、墨山、紅山、天柱山、大澤山、雲山、明堂山等。大澤山記為:“在州北七十裏。峰巒聳翠,中有智藏寺,泉石清奇,雜木蔭翳,喬松滿穀。絕頂有石城門梁故址,乃昔人避兵處。或雲赤眉岩,漢赤眉作亂據此。又有柱腰石、樓子石、獅子石、試劍石、船石、香積石、蟾石、耳石、眼石、流雲峽、遨月臺、釣魚臺、聚景臺、虎穴、龍潭、白虎溪、範蠡澗、乳泉、甘露泉、湧泉、天然泉、日照庵、觀音堂、瑞雲峰、飛來峰、西岩、仙人橋、摩雲頂、金剛崮、寶安峰諸勝。為八景之一。”平度境內盛產花崗岩大青石,在高密廣泛使用。

高密不產石,卻不影響以石築“器”。小器如蒜臼子蒜錘子,大器如橋樑房屋,更不用說過去那些生產力低下的年代,村村店店乃至家家戶戶,都要使用的石磨、石碾、石杵等家什。我小時候陪母親常去大隊碾屋推碾磨地瓜面、玉米麵之類,推不動碾滾的時候,盯著碾盤想,這麼大一塊石頭,這麼重,怎麼弄來的呢?是先支好碾,還是先蓋碾屋?後來,前幾年,我又經常走村串戶拍照采風,在村外,有時候在離村莊老遠的溝坎河畔,碰到碾盤,或者碾滾,或者一兩片石磨,尤其是碾盤,有的是砂岩的,有的是花崗岩的,有的就是黃石做的,我當時就想,這麼遠,他們怎麼弄到村外來的呢?先推倒碾屋?可是遠處的石頭碾屋好像還在。那麼,碾盤又怎麼弄出碾屋的呢?碾盤的直徑明顯大於碾屋矮門的高度。總之,總感覺,人真太奇妙了,幾乎沒有做不到的事情,造不出的器具。

高密大大小小的“石器”大都來自五蓮、諸城、平度等地,嶗山高大上的花崗岩巨石較少。如今,這些“石”,大都禁止開採和外運了。所以,石頭的各種“器”愈加珍貴,可把玩的,可觀賞的,可文化的,都在走向“文物”的行列。

乾隆《諸城縣誌》上說:“乾隆十五年,知縣牛思凝以有關縣境地脈,封禁立碑。”乾隆十五年即西元1750年,距今275年,從那個時候起,知縣就在巴山上立了碑,禁止開山。可是,巴山彩石太美麗豐腴了,魅力大而難以招架,如何禁得住?

諸城作家李曉是巴山人,他爬過兩次巴山,最近一次是2020年 9 月的“昌城行”,再早一次則在三十八年前,他上初三,由於“我們班的英語成績在全縣會考中名列前茅”,英語老師獎勵全班同學去巴山“登高望遠”。李曉寫道:

“當來到山上時,眼前的境況卻讓我大失所望,這哪里是我心目中的巴山啊,哪里有藍色的輕紗,更沒看到新娘的紅色婚服,有的只是千瘡百孔的一個個石坑;也沒有草,也沒有花,只有光禿禿的山頂豎立著。

刺耳的聲音不斷從石坑裏傳出來,一些戴著樹條編成頭盔的礦工正掄著鐵錘擊打著鐵釺,鐵釺深深刺入山體,一塊塊石頭被割裂下來,我似乎聽到了如訴如泣的嗚咽聲。當我向著滿山的石坑尋找著哭聲的來處時,石坑中忽然有人聲嘶力竭地向我們高喊著,馬上就要放炮了,快跑開!

隨即幾十個灰頭土臉的礦工飛快地從石坑裏向四外跳躍而去。

隨著身後一聲炸響,我回頭一看,恐怖的一幕劈面而來:在彌漫的硝煙中,山體血肉橫飛。滿腔憤怒的我發誓道,永遠再不來這裏!”

三十八年後,李曉還是又來了巴山,他寫道:

“又來巴山,我驚喜地發現,巴山變了。滿目瘡痍的石坑不見了,滿山盡是繁茂的植被,除了叢生的雜草,還有林立的樹木,除了松樹,還有槐樹、楊樹、板栗樹。滿目蔥蘢,一山向榮。

山頂還修建了涼亭,據說叫望海亭,其實並望不到海。我們站在上面極目遠望,只望見浩蕩豐腴的秋色在一望無際的原野上湧動鋪展。”

在望海亭,雖然望不見海,李曉和他的同行者們,是否望見了高密市注溝鎮的田野上那兩個龐大的巴山石建築呢?我記得,在紅旗揚水站下,我曾經有過兩個仰望,一個是仰望巴山石高聳的立柱托舉的遊龍一般的水渠,一個是仰望如臨眼前蔥蘢如黛的巴山,仿佛一塊刻滿清晰大字的石碑。

5

2018年10月,喬彥友博士建議我寫寫他的老家西注溝村。他想念家鄉了。西注溝讓他不能割捨的是什麼?10月12日一大早車行七十裏,我來到喬博士長大的村子,走了走村中的大街小胡同,村北的大灣和灌區,村南的田野、正在收割的玉米秸和紅旗揚水站,村西的濰河、韓信壩和水輪泵站。季節在秋收之後了,一切都是收穫後的景象,淩亂、頹廢又滿足。我把看到的想到的,一股腦寫進文章,起了個好聽的名字叫《西注溝記舊》,不知是否安慰了遠在北京工作的喬博士的鄉愁。

喬博士記憶中的家鄉元素一定比我瞭解的多。西注溝一行,至今讓我最難忘的有兩樣。一是紅旗揚水站,一是西注溝水輪泵站。忘不了它們的雄偉和色彩。

2021年10月16日,這天正好是《西注溝記舊》完成三周年,為了紀念這個日子,我又寫了個百字文《巴山石彩柱托舉著紅旗渠》,發在自己的公眾號上:

“巴山石色彩斑斕,厚潤飽滿,十分美觀。用巴山石建築的房屋取其天然之色猶如平地聳起的立體彩繪,遠有遠的養眼之美,近有近的綺麗豐碩。高密漢代的石泉城在李家埠村西南,濰河東岸,離高密城區七十餘裏,建築用材多為巴山石。古城廢於東漢時期,蹤跡杳杳,遺址難尋。城市若存當今,家家戶戶石屋沿街,泉流門外,林森草肥,當是風景絕佳之地。紅旗渠跨古城腹地原野,托舉渡槽的基座立柱可遙想古城當年的建築形象。立柱為巴山彩石混合水泥嵌縫築,下寬上窄的梯形,高近十米,色彩鮮豔,偶有立柱因風雨侵蝕汙黑。管道由西向東,極像一條臥龍,其狀非語言可盡述。今日的紅旗渠早廢棄不用,也是遺跡。翻查1986年版《高密縣農業志》和1993年版《高密縣水利志》均無紅旗渠營造年代的記載。渠首近濰河,四周券門,方頂中空,大塊彩石取自巴山,結構敦實,如那個時代建設者的一張臉,風霜盡顯。渠首牆面的字跡大都模糊不清,只依稀可辨“群眾是真正的英雄”等紅字,1978……十分模糊。1978或許是它的落成之年。”

都是陋見和短識。實際上,1993年劉登茂等《高密縣水利志》在“揚水站統計表”欄“紅旗揚水站”在列:1978年建成,投資43.83萬元,水源取自濰河,設計動力6臺810馬力抽水機,完成安裝2臺270馬力抽水機,淨揚程24米,管徑300毫米,長度70米,設計灌溉面積1.1萬畝,達到灌溉面積0.5萬畝。

2022年4月2日,高密市融媒體中心視頻號“高密市廣播電臺”發佈了一個2分14秒的視頻,拍攝了位於高密西南鄉的紅旗揚水站。視頻字幕道:

“紅旗揚水站建成於1978年,在技術手段和物質條件簡陋和匱乏的年代,能建成這樣一項規模浩大、工程複雜的水利工程,堪稱奇跡。紅旗揚水站建成後,極大地改善了農業生產條件,讓周邊近2萬畝的貧瘠土地變成了沃野良田。”

高密市注溝社區李家埠村黨支部書記李勝一的同期聲道:

“全長一裏多吧,這個數據都找不著了都,從開始規劃到建起來,大概得接近十年時間,不是1970年就是1971年開始幹,你想那個時候技術不發達,就靠著小鏡子測量,53個大隊,每個村一塊,使人工,肩抬、手挖,建起這個東西,這當時在全高密縣是最大的工程,全注溝人民公社老老少少都來了,大約得上萬口人,挖了石頭拉來,使馬車,使驢車,拉了來,砸了以後壘起來,使大棍,沒有鋼絲繩那時候,使大繩,一二一二(他擺起拉繩的姿勢,仿佛彎弓射大雕),好幾天一根,這樣往上弄的。”

“挖了石頭拉來”短短的一句話像一部書那麼厚。這些石頭無疑取自巴山。此“取”非伸出十根指頭隨便可以“取”。在《西注溝記舊》中,我記錄了西注溝與巴山石的一個情節,應與“挖了石頭拉來”有關:

“一行人出村,驅車走村內唯一命名的路巴山路往巴山去。在村南五裏處的道口停車,到了楚漢分界之地。一條東西路與巴山路交叉,前去即為諸城界內。路西北角一塊玉米地,約四十畝,劃給了臨近西注溝的村莊。20世紀五六十年代,西注溝家家戶戶翻蓋房屋、廣大土地上興建水利設施、修路建橋等需要大量石頭,村莊無資金,以資源換資源,用四十畝可耕地換得巴山腳下一方水坑,采挖石料,解決了一時之需。”

那些家家戶戶翻蓋房屋的巴山石因為再次和又一次地翻蓋房屋,基本損失了,在注溝土地上還留存至今的,就我個人親眼所見,還有三處:紅旗揚水站、西注溝水輪泵站、逄戈莊倉庫。視頻的字幕又道:

“時光荏苒,歲月如歌。歷經半個世紀的風雨滄桑,紅旗揚水站完成了自己的歷史使命,黯然退出了歷史舞臺,消力池、渡槽等主體建築依然矗立在高密大地上,仿佛在向人們講述那段難忘的歷程,訴說曾經的輝煌。”

紅旗揚水站設有8間機房,幹渠長4876米,其中,混凝土和石拱渡槽768米,暗渠1230米,頂部水槽深約半米,寬約半米。通過視頻,渠首上的大字清晰可見,字體上原有的大紅漆已脫落,露出水泥灰的本色。渠首頂端毛體字寫著:

紅旗揚水站

群英消力池

一九七八年七月

渠首中間部分寫著更大的字:

群眾是真正的英雄

2024年3月18日,“濰坊水利發佈”公眾號推送高密水利局“高密水利人講水利故事創作組”拍攝製作的4分鐘視頻:探索水利遺產紅旗揚水站。原注溝社區水利站站長楊樹華的同期聲道:

“78年開工,也是78年竣工,一年建成,揚水站是77年設計的,自己開採的石頭,拉工地上來,再分到各個村,村裏再去建,這些都是我指揮的(他伸長胳膊劃拉了180度的範圍),你看這些墩子,都按比數往上收,下寬上窄,消力池是東西著一層,在頂上又一層,三層懸拱,來選了好幾次,就看中這個地方,這一個為什麼建這麼高,主要是考慮到東邊的一些村,到了方市,往東得送十公里,這水,不用半月,把這水就抽淨了,這些村,這些地,就全部灌溉了。”

視頻畫外音道:

“2011年,依託高密市小農水重點縣,在紅旗揚水站附近,新建泵站一座,鋪設壓力管道15公里,並配套了灌區自動化、測水量水資訊化系統,至此,紅旗揚水站圓滿完成了自己的使命和任務,光榮退休。歷經半個世紀,紅旗揚水站飽受日曬雨淋,石板和刻字,都已斑駁陸離,但依然屹立不倒,堅固如初,激勵人們,繼續弘揚自力更生、艱苦奮鬥精神,積極投身鄉村振興建設。”

需要補充的是,此地在兩漢時期,即為古城石泉城所在地,城還在時,人家盡枕泉,豐衣又足食。先人建城立村,首選依山傍水之地,周圍不缺良田沃野。所以,李家埠、逄戈莊、注溝、西注溝一帶土地,自古肥沃。走訪西注溝村時,陪我串街巷走田野的西注溝人喬昌永、喬躍光、喬會光三人因為四十畝地劃給了外人,心疼不已,懊惱地說了好幾遍:“這地的玉米比別的地方高一百來斤。”這一百來斤自然是每畝的高出產量。可以想像一千多年能多收穫多少糧食。土地是農民的命根子。話說回來,再肥的田,只要耕種,就不可缺水。無水,良田即變瘠地。所以說,紅旗揚水站的建成,讓這片土地擁有了更誘人的前景,村民們升起了更多期許。

如今,這座雄偉的建築,也許不再需要什麼了,包括它為之存在的濰河之水。在歲月中,在時代的背景下,它演化為風物。而所謂風物,需要的不過一點點直面現實和虛無的勇氣。

6

它像儒雅的長者,蹲在濰河東岸,古縣大橋北邊。蹲著的時候,沒有什麼妨礙它抽一袋黃昏的煙,霧氣淡淡的,覆蓋著淡淡的自己——這時候它是水磨坊。抽完煙,夕陽落了下去,將白玉嘴黃銅頭的煙袋鍋子,朝鞋底使勁兒磕兩下,咳嗽一聲,一趔趄站起來向濰河西岸瞄一眼——這時候它是水輪泵站。

這是我對西注溝水輪泵站的冥思。對,“西注溝水輪泵站”,這位儒者的全稱。它建成於1967年秋天,由兩個部分組成,水磨坊和提水站,至於設計上的發電功能,可忽略不計。現在,當然,各種功能都可以忽略了,歲月的緣故。

兩個組成部分是按功能分別的,其實是不可分開的一個整體。動力來自濰河的水流。河道上用沙礫堆築一道223米長,1.3米高的填腹攔河壩,引水入閘,水流衝擊水輪機的葉輪,主軸通過水準齒輪組將旋轉動力垂直傳遞給磨盤,傳動軸帶動上磨盤旋轉,產生剪切力作用於固定不動的下磨盤,穀物、小麥、地瓜幹或別的糧食被力量磨碎,由下磨盤的放射狀溝槽引導吐出,完成磨面。資料顯示,西注溝水輪泵站1979年磨面收入為12000元。提水的動力來自同樣的水流,也是將水流的動能轉化為機械能,水流衝擊葉輪使水輪機主軸轉動,水輪機與水泵同軸,旋轉力直接傳遞到水泵葉輪,水被吸入管道,高速旋轉的水泵給水加壓,水便沿著輸水管提升到灌渠蓄水池了。西注溝水輪泵站曾建水輪泵室6間,內設60-4型水輪泵4臺。1966年和1967年兩年間,在高密,這種工作原理的水輪泵站,比如王吳水庫東方紅水輪泵站、後張秋水輪泵站、李營村水輪泵站等,共14處。

水磨坊東西走向,蹲在伸向濰河的水泥平臺,平臺由粗壯的砼澆築立柱支撐,懸於河床,之上築一層寬體建築,南向設走廊,廊外安全水泥欄杆阻隔,牆外河面即入水閘口。磨坊南牆開門窗,中間設門,門兩旁各開兩個寬闊拱券窗口。2018年10月我站在這條走廊的時候,磨坊門窗已失,從窗口看屋內,所有機械設備和相關器材都不見了,室內空空如也,內壁盡為黑白炭筆、粉筆字跡,如“肏”“屎”之類,均不可言。出入的大門,包括東門,被水泥牆堵死,像兩片黑膏藥貼在漂亮的房子上。磨坊北側,設臺階可上磨坊屋頂,頂為水泥澆築的巨大長方形平臺,東西長,憑空深入河中,原平臺四周半米高的花格牆已失。立平臺上,可盡觀濰河南、西、北三面風光,尤其西向的視野開闊,應為諸城與安丘交界之原野。磨坊屋頂西端,設一懸梯呈直角三角形的弦線入河底,在觸水處築水泥平臺若干平方。夏日,周圍村莊前來磨坊磨面和遊玩的大人及孩子眾多,大家由懸梯至觸水準臺戲水,或乾脆下到河水洗澡游泳。喬會光說他在孩子的時候,經常在河水中摸到魚,再到磨坊頂烤著吃,那魚香他幾十年沒吃到過了。目前,這些輔助建築都不存在了。

在磨坊屋頂上一覽無餘是與磨坊連成一體的泵房建築。泵房屋磚混結構,南北走向,面朝東,四間青磚房,東西兩坡鋪紅色大板瓦,房後立面緊貼岸邊,牆基與河岸斜坡結為一體,仿佛單肩扛著水泵房所有重量,建材為巴山石。黑色300毫米抽水管由石牆經泵房入灌渠蓄水池,灌渠蜿蜒東去,過西注溝村北,繼續東進,西注溝二級提水站實灌土地一千畝左右。不過,三根抽水管還剩下一根,其餘均失。

西注溝水輪泵站原功能退化,如今完全廢了,但是巴山石固有的價值,以及構建為房屋之後的實體再生價值,逐步顯現出來。特別是磨坊,由於建設時間早,全部採用了大塊石料,色彩飽和度高,以橘黃、粉紅、褐青為主,經石匠鑿刻打磨修整,整齊並藝術地排列在濰河右岸,溫潤如玉,淺奢如幟,看似隱在鄉間不起眼,實則暗放光芒,待人發現利用,所以,我說它像一位儒雅的長者,蹲在夢中。

“到水磨坊去。”

這召喚有對生活的期待,也有放心和滿足,曾經屬於濰河兩岸居民相互打招呼的習慣,差一點就成這裏的民俗了。就差一點兒。

2025年1月-3月草稿

2025年7月6日星期日整理

阿龙更多作品

世说文丛总索引

评论