(三十八)

姜寿民先生所遗印章中,有一枚印面大约半公分见方的小印,阴刻一个“项”字。我推测,这可能是为他的老同事、画家项维仁先生刻的。

2024年秋,我联系上了项先生,10月8日,前往他青岛东部的居所拜访。

“是为我刻的”,项先生摩挲着老朋友留给他的印章,感慨不已,“我们俩都是1978年进的工艺美术研究所,我比他稍早一点,我画画,他刻印、刻砚台。他那时候很帅,文质彬彬,性格孤傲,不合群,可是跟我挺好,他主动给我刻过不少印章,我画连环画,正好用得上。

他那个时候就研究古文字,跟我说过,要写篆刻方面的书,草稿我看过,里面还有八卦一类的东西。他的字很好,有自己的风格,有金石味,他的印,包括边款,又在追求书法的意味。一九八六年,研究所从博山路迁到延安三路,就是现在邮电宾馆附近,那时候那里很偏,一片荒地,研究所去盖了个小楼——不是现在这个楼,后来发展东部,那个老楼拆了,我们见面就少了,我们

不用坐班,一个月交一两幅作品就可以了。现在研究所墙上还挂着他的四条屏呢。”

提起往事,项夫人忍不住谈了几句:“那是个怪人。我们谈恋爱的时候,有一回遇到姜寿民,维仁介绍说,这是我女朋友,你猜怎么样,他不仅没打招呼,看都没看我一眼,我想,这人真没礼貌。后来我也不生气了,知道他就那样。

他读书多啊,整天看书。”

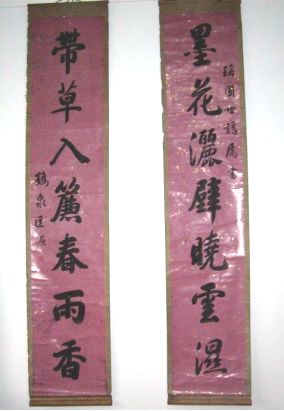

项先生介绍我们去延安三路129号金艺大厦五楼,现在的工艺美术研究所,拜瞻了姜师所遗的书法四屏,以真草隶篆书就的四首唐诗,件件皆精。

11月13日,征得项先生同意,我们再赴项府,钤拓姜师为项先生所刻印章。

项先生把石章珍藏在一个精致的小盒子里,共九枚,均作于1982年,还带着较明显的师门的印记,是难得的姜师早年的作品。

“得知寿民去世的消息,我把这些印章拍照,发了个朋友圈,算作对他的悼念吧。”

这回,为了方便我们钤拓,项先生提前将印章擦拭得格外干净、清爽。

(三十九)

项维仁先生说,姜师在通山路的研究所宿舍,跟郑惠民先生住过对面房,很快,我联系上了郑先生,2024年10月12日,前往他的府上拜晤。

郑先生住错埠岭,他怕我不好找,放下电话就到社区路口迎候。先生身材高大,面色和善,待人诚恳,实在看不出已经86岁高龄。

“我和姜寿民认识很早。我是美专毕业的,石可老师对我帮助很大,后来我作为知青下乡了,但经常回来,大约是七十年代初,那会儿还在‘文革’中,石老师介绍我拜识了苏白、王国华两位前辈,在苏先生家,见过姜寿民,见面打招呼,交谈几句。

“后来我搞刻瓷工艺,通过省里,调到青岛工艺美术研究所,当了个主任,成了他们的领导了。那时候所里下设篆刻组、刻砚组、玉雕组等等,苏先生在篆刻组,他带来三个学生,其中有姜寿民。

“开始我住莱芜二路,靠齐东路那头,是张朋先生搬走我搬去的,隔壁是王铨吾先生,他知道我画画,经常叫我过去聊天,常到他家的有张朋、苏白、石可等,姜寿民也去。后来研究所在通山路弄了个套二房,团结户,分我一间,叫我挑邻居:项维仁和姜寿民,选一

个。那会儿,1985年吧,项维仁有一个儿子,姜寿民刚结婚,没孩子,我好静,就选了姜。房很小,一间有十平方左右。我们门对门地住了有一年多,但没什么来往。

“八十年代青岛有一个中国书画函授大学,研究所我和刘世俊主持校务,岛上的老先生都来教课,姜寿民也教课,后来教学点延伸到周围的五县一市,他年轻,多往外跑跑,胶州、即墨什么的。

“我也喜欢篆刻,曾拿给苏先生看,他说不错,我想拜他为师,他不让,直到他去世前半年,才答应收我这个学生。说起来姜寿民还成了我大师兄。但可能年龄上,我比他大十几岁,所以,认识很早,做过同事,但交往不深。”

王作亮更多作品

世说文丛总索引

评论