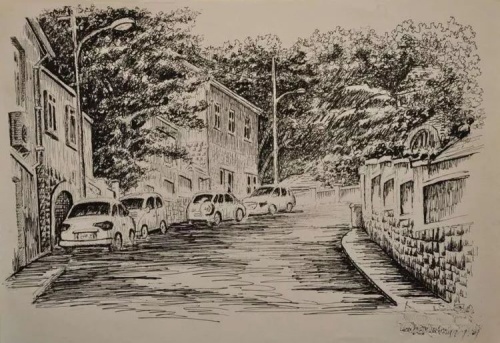

孙家口青纱桥志石 阿龙/摄影 2014年12月

1

山东省重点文物保护单位

青纱桥

山东省人民政府

二零一三年十月十日公布

背面镌刻:

青纱桥,位于高密市夏庄镇河崖社区孙家口村北100米处,横跨胶莱河,为石质结构,21孔,长41米,宽2.3米,始建于明嘉靖年间。1938年4月16日,国民政府抗日游击队曹克明部组织军民400多人,利用该桥及周围地形,伏击了由平度返回胶州的日军,共击毙日军39人,其中有中将中岗弥高,击毁军车7辆。所获战利品有重机枪1挺,大盖步枪30支,军刀3把,弹药1批,军车1辆。该桥的保存,为研究明代桥梁建构提供了新的资料。

孙家口老村村东一条泥巴路,出村过胶莱河支流郭杨河再往东南即胶州地界。村口志石这里有个丁字路口,丁的竖下即为志石文字所示跨胶莱河的石桥——青纱桥,一座花岗岩石梁平桥,石材取自大泽山,厚重、敦实、简洁。过桥被勾住的土地和村庄就是平度界了。石桥连通平度、高密、胶州三地,在这个点上,发生了多少事,恐怕数不清了。

故事有真实的,也有传说的虚幻。李储坤在其著作《心灵的飞跃》中一篇名为《胶河三桥》的文章,记载了青纱桥一个民间传说。文章名字“胶河”指古“胶水”,经胶南、胶州、诸城、高密、平度、昌邑等地至莱州湾入海,自元至元年间实施胶莱运河漕运,青纱桥位置则处在了“南胶莱河”段。文章说石桥原名“寡妇桥”,源于一个民间故事:

当初,一孙姓村姑十五岁出嫁,一年后丈夫夭折,孙氏年轻貌美,当地的无赖之徒,经常到家里挑逗,那时有抢寡妇不犯法的风俗,怕孙氏被抢走,她大伯便以高价卖给比孙氏父亲还大三岁且有肺病的一财主为妾。走投无路的孙氏,只好答应,她当着村中长者言明,自己的卖身钱不能归她大伯所有,用这些钱在胶河上修座石桥。迫于社会舆论,大伯只好同意。改嫁这天,迎亲花轿停在寡妇门前,孙氏让石匠领着长者和自己在石桥上往返一趟,然后,坐上花轿改嫁了他乡。

传说不足采信,胡扯得漏洞百出。真实的故事虽然与建桥无关,却与桥的名字密切相关,或说“青纱桥”之名即源于这个事件。莫言在小说《红高粱》中描写了“孙家口伏击战”这个历史的事件。有人考证说,孙家口伏击战是高密地方武装向日本侵略者打响的第一枪:

汽车顶上的机枪持续不断地扫射,汽车轮子转动着,爬上了坚固的大石桥。枪弹压住了爷爷和爷爷的队伍。有几个不慎把脑袋露出堤面的队员已经死在了堤下。爷爷怒火填胸。汽车全部上了桥,机枪子弹已飞得很高。爷爷说:“弟兄们,打吧!”爷爷啪啪啪连放三枪,两个日本兵趴到了汽车顶上,黑血涂在了车头上。随着爷爷的枪声,道路东西两边的河堤后,响起了几十响破烂不堪的枪声,又有七八个日本兵倒下了。有两个日本兵栽到车外,腿和胳膊挣扎着,直扎进桥两边的黑水里。方家兄弟的大抬杠怒吼一声,喷出一道宽广的火舌,吓人地在河道上一闪,铁砂子、铁蛋子全打在第二辆汽车上载着的白口袋上。烟火升腾之后,从无数的破洞里,哗哗啦啦地流出了雪白的大米。我父亲从高粱地里,蛇行到河堤边,急着对爷爷讲话,爷爷紧急地往自来得手枪里压着子弹。鬼子的第一辆汽车加足马力冲上桥头,前轮子扎在朝天的耙齿上。车轮破了,哧哧地泄着气。汽车轰轰地怪叫着,连环铁耙被推得咔哒咔哒后退,父亲觉得汽车像一条吞食了刺猬的大蛇,在痛苦地甩动着脖颈。第一辆汽车上的鬼子纷纷跳下。爷爷说:“老刘,吹号!”刘大号吹起大喇叭,声音凄厉恐怖。爷爷喊:“冲啊!”爷爷抡着手枪跳起,他根本不瞄准,一个个日本兵在他的枪口前弯腰俯背……

文中的“大石桥”即孙家口桥,或寡妇桥,或青纱桥,说的都是这座明朝嘉靖年间的花岗岩石梁桥。2015年6月山东人民出版社出版的“走进高密”系列文化丛书之《红高粱故乡》也将“青纱桥”收入“风物人文”类进行了说明:

青纱桥位于高密东北乡文化发展区孙家口村南100米处,横跨由西向东的胶莱河,为平板石桥,下以21根石柱为桥墩架托,长41米,宽2.3米,始建于明嘉靖年间。1938年3月16日,国民政府抗日游击队曹克明部组织军民400多人,利用该桥及周围地形,伏击了由平度返回胶州的日军,共击毙日军39人,其中有中将中岗弥高,击毁军车7辆。所获战利品有重机枪1挺、大盖步枪30支、军刀3把、军车1辆,弹药一批、文件一宗,还有地图及《阵中要务》一本。

文中石桥位置“村南”恐有误,应为现孙家口村的“东北角”,老村的村北。

2

《艺文类聚》分类摘录了大量唐以前的文献,其中“青纱”一词出现在对魏晋南北朝时期作品的引用中。卷六十九·服饰部引《汉武故事》载:“武帝起神屋,以白珠为帘,青纱幕,几褥以象牙为床,琉璃为匣。”《汉武故事》托名班固,实为魏晋时期的杂史小说,内容多含传说色彩。此处“青纱幕”是后世对汉代宫廷的想象性描述。卷八十五·布帛部引晋代张敞《东宫旧事》:“太子纳妃,有碧青纱文袴一具。”此处“碧青纱”指青色的薄纱,说明晋代宫廷服饰中已有类似“青纱”的织物名称。宋代类书《太平御览》广引汉唐文献,“青纱”的记载已多样化,同样集中于魏晋至唐代的文献片段:卷六九九·服用部引《东宫旧事》:“皇太子纳妃,有青纱连帐二顶。”与《艺文类聚》类似,晋代宫廷礼仪中“青纱”用于婚仪帐幔。卷八一四·布帛部引唐代《邺中记》:“石虎作席……以青纱为里,名‘青缣里席’。”此处“青纱”与“青缣”并提,说明“纱”与“缣”(厚绢)的材质区别,但未明确“青纱”是否已成固定词汇。卷九二八·羽族部引南朝梁代《述异记》:“越俗以珠为宝,合浦人采珠……以青纱囊盛之。”南朝文献中“青纱”已用于日常器物,指轻薄透光的青色织物。类书中“青纱”的记载多出自魏晋至唐代的文献,并非直接引自汉代或更早的原始史料。晋代宫廷服饰与器物中已明确使用“青纱”(如《东宫旧事》)。南朝至唐“青纱”逐渐成为文学描写中的常见意象(如李贺《恼公》“青纱映玉屏”)。汉代纺织品中已有“纱”(如马王堆汉墓的素纱襌衣),颜色以素为主,未见“青纱”的直接记载,或许以“青缣”“绿纱”等词代指。

《齐民要术》和《天工开物》中未见“青纱”一词的直接记载,两书都涉及与“青纱”相关的纺织、染色技术。《齐民要术》第六十四至六十六卷详细记载了纺织、染色技术,书中提到“纱”类织物的生产,如“绢”“縠”(有皱纹的纱)、“罗”等,并强调“轻纱”需用精纺细丝(“治丝之法,紧丝为纱”),未将“纱”与颜色(如“青”)组合命名。卷五《种蓝》《种紫草》等篇详细记录了植物染料的提取(如蓝草制靛青、紫草染紫),尤其是“青色”的染色方法。尽管未提“青纱”,却可知北魏时已能通过靛蓝染出青色丝织品,技术上已具备生产“青纱”的条件。书中对染色织物的命名多以“色+材质”为主,如“青缣”(青色厚绢)、“碧绫”(青绿色绫)等,在当时的日常语境中更强调轻薄特性,而非颜色。明代科技百科全书《天工开物》中《乃服》《彰施》两卷系统记录了纺织与染色技术,但仍未直接使用“青纱”一词。《乃服·布衣》提到“罗”“纱”“绉纱”等,并强调“纱”的轻薄透光特性(“轻纱薄如空”),不曾将颜色与纱结合命名。《彰施·诸色质料》详细记载了“天青”“翠蓝”“月白”等青色的染制方法,所用染料包括靛蓝、苏木等。书中明确提到“染纱帛”需多次浸染(“一染浅蓝,再染深青”),间接说明明代已普遍存在青色纱类织物。明代文献中“青纱”已常见(如《金瓶梅》提及“青纱帐子”),《天工开物》作为技术手册,更注重工艺流程而非商品名称,往往以“色纱”或“染纱”泛称。从《齐民要术》到《天工开物》,中国早已掌握“纱”的纺织和“青色”染色技术,“青纱”在技术上始终存在,农书与科技书侧重技术描述,命名偏重材质与工艺(如“靛染纱”“细纱”)。“青纱”作为文学诗意的泛称(如“青纱帐”),未必对应具体技术分类。

《东京梦华录》是南宋孟元老追忆北宋汴京繁华风貌的笔记,书中多处提及市井生活与宫廷仪仗,“青纱凉伞”主要出现在对皇家仪仗和民间节庆场景的描写中。卷十·《驾行仪卫》记载皇帝出行时的盛大仪仗,其中提到:“驾前有执金枪、银枪、豹尾枪者,皆衣青纱袍,执青凉伞,次第排列,谓之‘禁卫’。”此处的“青凉伞”即“青纱凉伞”,为禁卫军仪仗用具,伞面以轻薄青纱制成,兼具遮阳与象征皇家威仪的功能。卷六·《元宵》描述民间元宵灯市时,部分富商或官府摊位亦用青纱伞装饰:“诸坊巷、马行街,皆结彩棚,悬挂青纱碧笼,间列凉伞,灯烛荧煌,直至达旦。”此处“凉伞”可能为青纱材质,用于灯市遮光或营造雅致氛围。青纱为轻薄透光的青色丝织品,适合夏季遮阳,同时保持通风,符合“凉伞”之名。在皇家仪仗中,青纱凉伞为禁卫军专用,与“青纱袍”搭配,体现仪卫的统一性与等级制度(宋代禁军服色以青、绯为主)。宋代商业发达,青纱凉伞被富户或商家用于节庆装饰,彰显财力与品位,《清明上河图》中亦可见类似伞具。《金瓶梅》中“青纱帐子”出现在第六十二回《潘道士法遣黄巾士 西门庆大哭李瓶儿》。李瓶儿病逝后,西门庆布置灵堂,书中写道:“(西门庆)即令搭彩匠,在卷棚内装成围屏,扎起青纱帐子,铺陈床帐,摆设桌椅,供起李瓶儿影像。”此处“青纱帐子”用于灵堂帷幔,营造肃穆氛围,符合丧礼中素色(青、白)的习俗。青纱帐子颜色素淡,与白色帷幔共同表达哀悼之意,符合明代民间丧礼规制(《大明会典》载庶民丧仪可用青、白色)。西门庆为李瓶儿大办丧事,极尽奢华,青纱帐子的精细布置反映挥霍无度的性格,亦暗示李瓶儿在他心中的特殊地位。青色在传统文化中兼具生机与冷寂的双重意涵,此处既暗示死亡,又隐含对逝者“魂归自然”的想象。

从宋代仪仗到明代丧礼,“青纱”逐渐从宫廷专属走向民间泛用,其功能从实用遮阳转向礼仪符号,反映社会等级制度的松动与纺织品的普及。青纱在《东京梦华录》中体现繁华,在《金瓶梅》中指向哀伤,同一材质因语境不同而产生迥异的文学和美学效果。现代汉语中,“青纱帐”多指夏季茂密的高秆农作物(如高粱、玉米)形成的绿色屏障,比喻其如青纱织成的帷幕。这类用法常见于现代文学,尤其在抗战时期被用来描述游击队的隐蔽环境。莫言在他的作品中多次使用“青纱帐”这一意象,尤以《红高粱家族》最为典型。虽然“青纱帐”并非莫言独创的词汇,但他在小说中通过对高粱地的文学化描写,赋予了它独特的地域色彩和象征意义。《红高粱家族》是莫言的代表作之一,小说以抗日战争为背景,以高密东北乡的高粱地为叙事空间,虽未直接频繁使用“青纱帐”三字,但通过反复渲染高粱地的茂密、野性与生命力,将其塑造成一种“青纱帐式”的文学符号。小说中,高粱地被描述为“血海般的高粱”“密不透风的青纱帐”,既是人物活动的自然背景,也是游击战的天然屏障。例如,余占鳌等人在高粱地中伏击日军过孙家口石桥的情节,便借用了“青纱帐”的遮蔽功能。高粱地(青纱帐)在莫言笔下超越了自然景观,成为野性生命力的象征。它既是情欲与暴力的发生地(如余占鳌与戴凤霞的野合),也是民间抗争精神的载体。莫言将“青纱帐”这一抗战文学意象与高密东北乡的土地、民俗结合,创造出更复杂的意涵,对“青纱帐”进行了个性化重构。传统“青纱帐”多强调隐蔽性与保护性,而莫言的高粱地则充满原始野性,甚至暗含危险(如土匪出没、血腥械斗)。这种重构打破了“青纱帐”作为单纯革命符号的单一性。莫言以浓烈的红色(高粱、鲜血)与绿色(青纱帐)形成视觉冲击,将自然景观与暴力美学结合,如“高粱地像一片血海,风吹过时发出低沉的吼声”。在《丰乳肥臀》《檀香刑》等作品中,莫言也常以农作物(如芦苇、玉米)构建类似的遮蔽性空间,延续了“青纱帐”的文学功能。

大地当床,以高粱、玉米为帐幕,半明不明,半透不透,或出或没,我们的游击队员,披挂朦胧的青纱,大口喝高粱酒,大声唱雄壮的歌,大气吹喷血的号,视流血为粪土,视生命为草芥,围绕我奶奶的尸骨,载歌载舞,偶尔望一眼旧石桥和血色的流水,脸色如铁,我爷爷从他钢铁般的脸上拉出一丝冷意,掏出驳壳枪,一枪一个,根本顾不上瞄准。

3

历朝历代都视修桥铺路为功德,方志掌故、人文书籍、民间传说多有记载和演绎,出钱出工的众乡亲也被勒石纪念,可谓桥有名,人有迹。孙家口石桥如果是孙家口村跨南胶莱河平板石梁桥的名字,它应该是孙家口立村之后修建的,如果是孙家口立村之前修建的,便没人知道它的名字。当然,它现在有了一个新的饱含时代特色的名字——青纱桥。

1990年《高密县地名志》载:“孙家口在大栏东北6公里,胶莱河南侧。明洪武年间,孙姓由柿子园迁此定居,因地处诸水道入胶莱河口处得名。”明洪武年间孙家口立村,青纱桥志石背面文字介绍此桥“始建于明嘉靖年间”,假设孙家口立村于洪武末年即1398年,建桥于嘉靖初年即1522年,立村与建桥至少隔着124年,中间经过了建文、永乐、洪熙等10个朝代。嘉靖朝共行世45年,1522至1566年,青纱桥修建于嘉靖朝哪一年或哪一年之后呢?

胶州、平度、昌邑、高密等水利志记载,胶莱河开挖于元至元年间,通航的时间是至元十九年(1282年)到至元二十六年(1289年),将淮河中下游屯田所获之粮经海运再经胶莱运河运至元大都北京。至元二十六年由于会通河建成,京杭大运河济宁段畅通,胶莱河的漕运被废止。

明初,胶莱运河时用时废。疏浚、攒运之事屡议屡罢。嘉靖十七年(1538年)山东巡抚胡缵言:“元时新河石座旧迹犹在,惟马颊濠未通。已募夫凿治,请复浚淤道三十余里。”嘉靖十九年(1540年),派遣副使王献主管开凿工程。是年正月二十三日破土动工。因“顽石如铁”,“河工焚以烈火,用水沃之,石烂化为烬”(见《明史·河渠志五》),苦战三月,终于开通了“长十有四里,广六丈有奇,深半之”(《明史·河渠志》)的人工航道,从而使江淮之舟避薛家岛石牙林立的险滩,直达塔埠头于胶莱。继马颊濠工程之后,嘉靖二十年(1541年)王献又致力于胶莱运河的全面疏浚工程,引张鲁河、白河、现河、五龙河诸水,以增加胶莱河的水势。同时,建起了“海仓口、新河、杨家圈、玉皇庙、周家、亭口、窝铺、吴家口、陈村”九闸,以调节河道水位。并“置浮梁,建官署以守”(《明史·河渠志》)。尽管分水岭处三十里因工程浩繁,未得疏浚。“船底拖沙而行”。但分水岭“五里下可张帆畅行至海口无阻”(李秀洁著《胶莱运河》1937年版)。后来,由于倭寇为患,明朝实行海禁,着力于京杭大运河的漕运,胶莱河再次陷入萧条冷落,乃至堙废。嘉靖二十一年,已不能通行。

因此,可推定青纱桥建于嘉靖二十一年之后,即1542年之后。青纱桥的桥洞跨度不足两米,高度一米多,也不够通行漕运船,在这条以完成漕运为使命的河流上建造小石桥阻碍航行是不可想象的。

4

青纱桥是一座连通平度、高密、胶州三地的重要桥梁,志书等是否有记?

康熙《高密县志》记载桥梁16座:通济桥、永安桥、大吕桥、王党桥、张鲁桥、里仁桥(县西四十里)、张洛桥、流沙桥(县北八里)、龙湾桥、阳沟桥、亭口桥(县北四十里)、柳沟桥、碾头桥、白衣阁桥、官庄桥、两岔桥。

亭口桥跨北胶莱河,通平度崔家集亭口村,明嘉靖朝设漕运闸,为胶莱河上的九闸之一。未见青纱桥的记载。

民国《高密县志》记载桥梁58座,涉及县北域的桥梁有:夏庄桥、朱家村桥、河崖桥、大石桥(县治东北三十里)、大石桥东北桥(县治东北三十二里)、大栏桥、胶莱河石桥(县治北四十里)。

县治北四十里“胶莱河石桥”条目记为:“与平度县合修,长约七十尺,需款一万余元,由高、平两县第四科各补助洋六百元余,由附近庄村募集。该河跨越两县,工程最大,凡经其地者莫不称便云。”文中所涉时间是对民国年间的建桥记载。“大石桥”和“大石桥东北桥”从县治所距离看,也非指青纱桥。孙家口距高密城五十里以上。

平度志书对胶莱河桥梁的统计显示,截至1987年平度境现存胶莱河上的各种桥梁共17座,其中平板石梁桥10座,分别为:崔家集闸口石桥、大迟家石桥、大孙家石桥、大沟头石桥、孙家庄石桥、六七里庄东石桥、刘家口石桥、宅科河北石桥、宅科河东石桥和宅科姚家石桥,亦未见对青纱桥的记载。

青纱桥,仿佛被史书遗落的一颗明珠。

5

2014年12月14日下午,我第一次去孙家口村,直接到刻“青纱桥”的志石下,知道了专门来看的石桥叫青纱桥,之前以为叫“孙家口桥”。我比较仔细地观察了这座平板石梁桥,比之后再来的七八次都仔细。那年冬天南胶莱河仅剩一点小水,结了冰,人不能上去,冰太薄。2015年冬天就没水了,太旱了。2015年11月我去了离青纱桥不远的北胶莱河上的另一座石桥——平度市万家镇的六七里村石桥,高密市这边叫它王干坝石桥,它躺在傅家口子村北的胶莱河上,我从桥上眺望了青纱桥,想必青纱桥也眺望了我,因为我们都是风景,于是知道南胶莱河彻底干涸了,满沟芦苇和荒草,还有几个王干坝的小女孩,从沟南走到沟北,就是说从高密走到青岛,又从青岛走回高密,我也走着试试,口袋里手机信号来回切换,一会儿漫游,一会儿又不漫游了。质量真硬。

我还是踩到了冰上,没敢踩实,一只脚在冰上,另一只在岸上,身子的力量停在岸坡上。此举为了更清楚地观察桥洞,石头也看得更明白。干嘛要明白石头?石桥用石头做的,当然要看石头,难不成看鸟?我找弹孔,没有弹孔。花岗岩可真硬,像驴的性格,子弹叭勾一声射到上面,一溜火星子,连刮痕都不见,落进河水起一阵烟。我想这么硬的石头,这么大个,一块石条少说五六百斤上千斤,明朝嘉靖年间,全是人工,采石要人工,石料从山上采下来,那时候用炸药吗?光靠打眼我觉得够呛,放炮炸的话采到这么大的石料可不容易,都碎了,再说古人知道怎样保护生态,绝不放炮。有炮也不放。我也就说说,一百个我一百天采不来一块石头,建一座石桥得八辈子。这还不算,弄下山,还得运到河边,怎么运?要我就用嘴,嘴是万能的,我不会用别的,亲自用嘴,或者请几个网红,网红也擅长用嘴。用嘴是智慧。嘴能解决一切问题,不光解决吃的问题,还能解决不吃的问题。弄到河边,然后找来一百单八个石匠,有天罡,有地煞,来加工石料,必须手工操作,一锤一凿,一斧一斩,经过成百上千次的捶打錾凿——一遍剁斧、二遍剁斧、三遍剁斧……面找平,棱找直,卯一下榫一下,都得事先想好,想不好要命,毁一块石料比毁个人都心疼。

我看青纱桥是先在河底铺一根石梁做基础,然后石梁两头分别立同样的石梁做桥墩,然后顶上又横一根石梁做上梁,条石板竖着铺到上梁上,并列三四块,然后一座石桥就成了,非常简单。一只小小鸟从胶莱河飞过,冲我拉屎,还大叫一声:蠢!

我脸一红,高潮来了,像熟了的高粱,垂了垂穗子,怪不好意思的,又斜眼看石头,还是没看出什么,还那个样——蠢!不过有一个桥洞底下的水没冻住,哗哗哗哗地淌,这个声音吸引我,镜头推上去,吓我一跳,脚下的冰咯嘣一声,吓我一跳:基石悬空着,河水穿过石梁底下朝外流。这怎么可能?又稍微往河里挪一点,大概两三个厘米,冰继续咯嘣,再把头歪厉害一点,吓我一跳,我看到石梁被几根立柱支撑着,柱子不粗。吓我一跳。

我自古以来就善于学习。之后持续好几年我琢磨这事。我一直琢磨。琢磨是我的常态。我琢磨到今天。桥基底下流。不明白。我明白的事不多。多一件也无所谓。少一件不如多一件。

6

青纱桥往北一截子土路,通往平度市南村镇前、后双丘村和李戈庄、万家庄等村庄,路狭窄,像根鸡肠子弯弯曲曲穿过田野,雨后泥泞不堪,行走比较困难。桥南也是一条泥土路,也很窄,一上岸西拐,就是孙家口新村,以此为起点,可以去往艾丘村、公婆庙村、杨家丘村、谭家村等,稍微远点就到胶州了,路上落了雨也拔不动腿,曲折难行。

作为生产生活用桥,青纱桥满足了沟通南北,连接起平度、高密、胶州三地,方便了当地村民的出行需要,但依然是一座普通的小石桥,在南、北胶莱运河流域广大的范围内,不抢眼,甚至平庸,因此不能责怪史书无所记。

然而,历史的偶然性和突变,总会让看起来的普普通通瞬间重要甚或光芒四射起来,青纱桥就是一个例子。

日本侵略者经过了这座桥,抗日武装伏击了鬼子。一个诺贝尔文学奖作家的小说影射了它。一个电影导演拍摄了它。一个女演员骑毛驴经过了它。一个国际电影奖颁给了它……声名鹊起,似乎顺理成章,理所当然。

分析发现这些都是结果而非原因。

原因还是在这座石桥上。在“孙家口伏击战”之前一段漫长的时间,青纱桥即承载了一些东西,那是些传统的东西,像经过废墟时猛然闪现的正在吐芳着的一朵绚烂小花,像滂沱大雨中遇到的一棵伞状的无名大树,像孤独的旅人穿行黑夜过程中遥望到天边的一次黎明,像寒冷的暴雪之夜一位老人为抱薪者打开了一间小屋子的门……它承载着某种慰藉、希望、力量,甚至梦想和热爱。而“孙家口伏击战”瞬间把它激活了,还原了,那些热爱与梦想,那些一直被人遥望的东西,比如曙光和烂漫。

于是,青纱桥,这座有着悠长历史的小石桥,具有了别的意义。这个意义高于石桥本身的意义,它不再是简单的一堆石头复杂的组合,也不仅仅是因为提供了生产生活的方便,它让现代人以及将来的人们在经过它面对它的时候产生一种精神层面的活动:有人体会到恨,有人体会到爱;有人体会到平静,有人体会到喧嚣;有人体会到平庸,有人体会到伟大。当然,也有人琢磨出生意和名利。

在我眼里,青纱桥与其说是一座石桥,不如说是一座纪念碑,它平躺,也是立在废墟中。废墟是不完整的,或者说无用的,却是美丽的。它在一条河流的废墟中以自身为碑,也以自身为废墟,与土地、流水、村庄、四季在同一个叙事空间中,用沉默讲述着人们并不太了解或者不想了解的历史。

我想,青纱桥并不甘心于仅仅是一座爱国桥,或仇恨桥。它本身拥有更加广泛深邃的内涵。比如逢年过节在桥头祭祀先祖,街坊邻里相互作揖问候。比如大城市的明史专家不远万里专门赶来研究明代石桥的建筑结构,准备写出一篇震惊世界的中国石桥史,并附上“挥一挥衣袖”和“石桥三弄”文采。比如老农干了一天活累草鸡了,黄昏时候走上石桥,放眼流水中的晚霞与孤鹜,思前想后,继而瞪着芦苇和菖蒲,点燃一管闲闷的旱烟。

2025年3月28日-5月5日草稿

2025年5月6日汇总,7月19日修改

(全文8800字)

作者简介:李言谙,笔名阿龙,山东高密人。作品散见《山东文学》《星星》《美文》《朔方》《当代人》《时代文学》《青岛文学》《海燕》等文学期刊。代表作散文集“老家三部曲”包括《发现高密》《夷地良人》《五龙河》,诗集“旷野三部曲”包括《枯之诗》《泥之诗》《药之诗》等。作品入选重要文集。获齐鲁散文奖、风筝都文化奖。

阿龙更多作品

世说文丛总索引

评论