2025年7月26日是礼拜六,天气照例晴热(这个七月其实热得很不正常),方圆兄照例在青岛韵声影音音响体验店评析聆赏肖斯塔科维奇的交响乐,从年初讲到年中,这次是肖斯塔科维奇第八交响乐(以下简称“肖八”)。方圆兄是资深主持人,退休后更显忙碌,不是在讲座现场就是在听音乐会的路上,这一天,他是从上海的音乐会现场驱车赶回青岛主持讲座的,随着指挥家指挥棒缓缓抬起,“肖八”的乐声响起,顿时驱离了他身心的疲惫感,他沉醉在乐声中,滔滔不绝讲述他听肖八的感受,分析每一个乐章之间的关系,暂停、重放每一处让他神魂颠倒的指挥、演奏,他把现场的每一个聆听者都带进了肖八不同寻常的乐境中,仿佛回到了烽火硝烟、饥困压迫、生死难料的列宁格勒,在绝望中蕴含希望,在希望里充满霾瘴。

在现场,我这样一个交响乐的“小白”也陶醉其中,我被震撼了!我终于明白为什么方圆兄持之以恒行走在欣赏、讲评交响乐的路上,欲罢不能且愈陷愈深,就像他昨天开场所讲,伟大的艺术家都是深刻的思想家,音乐家是用乐符思考世界,而深刻的思考是跨越时空的。我听着“肖八”,不由自主想到了屈原的《九歌》,尤其是听到第一乐章最激烈的那个片段,《国殇》里那些诗句纷纷涌进思绪中,恍然间,我听到肖斯塔科维奇和屈原在进行着跨越时空、跨越艺术门类的对话。

1943年的列宁格勒,硝烟尚未散尽。肖斯塔科维奇的《第八交响曲》在废墟中响起,犹如一束穿透战争阴霾的光。而两千三百年前,徘徊在汨罗江畔的屈原写下《九歌》,在楚国的政治风雨中构筑起神性的殿堂。这两部相隔千年、横跨东西、两种艺术门类的作品,竟在我的脑海中遥相呼应——它们都是乱世中的祭祀仪式,都是用艺术对抗暴政的宣言,都是在毁灭边缘绽放的生命之花。这大概就是所谓的艺术通感吧。

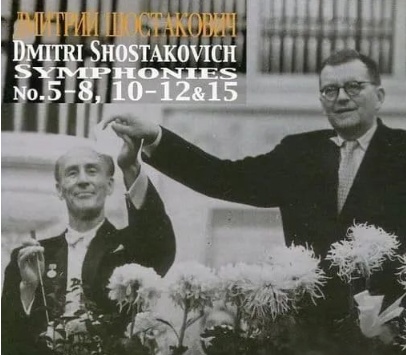

方圆兄介绍,肖斯塔科维奇第八交响曲是其“战争交响三部曲”的第二部,采用了c小调,和多首其他被视为带“悲剧性”的交响曲同调(包括了贝多芬的《第5交响曲》、舒伯特的《第4交响曲》、勃拉姆斯的《第1交响曲》、布鲁克纳的《第8交响曲》、马勒的《第2交响曲》等)。作曲家的好友吉利科曼(Isaak Glikman)亦称本曲是肖斯塔科维奇“最具悲剧性的作品”,因为它的最后部分欠缺了乐观和希望的元素,以至于不受当时的苏联政府欢迎,不但没得到斯大林奖,还被禁演到1960年。

王逸《楚辞章句》中说:“《九歌》者,屈原之所作也。昔楚国南郢之邑,沅湘之间,其俗信鬼而好祠;其祠必作歌乐鼓舞以乐诸神。屈原放逐,窜伏其域,怀忧苦毒,愁思沸郁,出见俗人祭祀之礼,歌舞之乐,其词鄙陋,因作《九歌》之曲。”《九歌》相传是夏代乐歌,屈原根据所祭祀神灵不同,共写有十一篇,除《礼魂》为送神曲外,其余十篇每篇都主祭一神,《东皇太一》《云中君》《大司命》《少司命》《东君》五篇,是祭祀天神的;《河伯》《山鬼》《湘君》《湘夫人》四篇是祭祀地祇的;《国殇》一篇,则是祭祀人鬼的。

艺术通感是一种超越单一感官体验的审美现象,当音乐与诗歌这两种看似迥异的艺术形式在情感与意境上产生共鸣时,便能激发欣赏者更为丰富的审美体验。“肖八”与《九歌》虽分属不同时代与文化体系,却通过艺术通感形成跨越时空的精神对话。

首先,“肖八”和《九歌》都让人联想到祭祀仪式。肖斯塔科维奇创作第八交响曲时,纳粹的炮火正撕裂着苏联大地。这部被称作“斯大林格勒交响曲”的作品,开篇就是长达十分钟的哀歌,低音弦乐器如沉重的铁链拖过冰面。而在《九歌·国殇》中,屈原描绘的“旌蔽日兮敌若云,矢交坠兮士争先”同样充满金属的碰撞与死亡的窒息感。两位艺术家不约而同地选择了祭祀这一古老形式——肖斯塔科维奇用交响乐为战争亡灵超度,屈原以楚地巫觋之舞祭奠阵亡将士。特别值得注意的是《云中君》与交响曲第三乐章的诡异对应。屈原笔下“灵皇皇兮既降,猋远举兮云中”的缥缈神性,在肖斯塔科维奇那里化作小提琴与长笛的冰冷对话。当圆号奏出那个著名的“命运动机”时,仿佛看见东皇太一的战车碾过云端。这种将个人苦难升华为集体仪典的创作策略,使艺术作品获得某种宗教般的救赎力量。当然,《九歌》的祭祀仪式构建的是一套完整的人神互动体系,即人神之间的情感交流与能量互换,巫师时而扮神、时而媚神,形成一种动态平衡。而“肖八”更强调个体与超越性力量的对抗。

其次,“肖八”和《九歌》的政治寓言。肖斯塔科维奇在第八交响曲中埋藏着惊人的密码。第二乐章谐谑曲里,铜管乐器反复奏出DSCH动机(代表作曲家名字的音符),像是向斯大林政权发出隐秘挑战。而《九歌·湘君》中“采芳洲兮杜若,将以遗兮下女”的诗句,则是对楚怀王疏远忠臣的讽谏。而比较《山鬼》与交响曲第四乐章更耐人寻味。“雷填填兮雨冥冥”的自然威压,对应着肖斯塔科维奇用定音鼓模拟的炮火轰鸣。但真正惊人的是两者共有的“断裂美学”——屈原笔下的山鬼“既含睇兮又宜笑”,肖斯塔科维奇的音乐在狰狞中突然插入圆舞曲片段。这种美与暴力的并置,构成对极权最深刻的控诉。

再次,两部作品都像是废墟上开出的艺术之花。肖八终乐章,肖斯塔科维奇留下了一个没有解决的属七和弦,就像屈原《礼魂》中“春兰兮秋菊,长无绝兮终古”的开放性结局。这种“未完成性”恰是两部作品最伟大的精神遗产——在列宁格勒围城战的尸骸堆里,在楚国郢都的断壁残垣间,证明艺术生命比暴政更顽强。

据说当年“肖八”在莫斯科首演时,疲惫的苏联听众在交响曲结束时沉默良久,突然爆发出经久不息的掌声。这也让人想到司马迁记载的《九歌》演出场景:“观者憯兮忘归”。真正伟大的艺术永远具有这种震撼力,它能让人在毁灭中看见永恒,在恐惧中触摸希望。

肖斯塔科维奇说:“我的音乐里所有看起来像赞美诗的部分,都是墓志铭。”他还说:“我的交响曲是墓碑,但墓碑下种子正在发芽。”

于学周更多作品

世说文丛总索引

评论