姜:偃师是您的老家,作为全国最有影响的书法家之一,在家乡创办个人艺术馆,是一件功在当代、益在千秋的大事。此举最初的动议是在何时,创办的设想、意义及经历,请先作一介绍。

张:我1941年出生在河南偃师香峪村,是喝着伊洛河水,看着洛阳龙门石刻长大的。从小在家乡读书,直到高中毕业。今已60多岁,但乡音未改,而家乡父老乡亲也一直惦念着我。

在我六十岁的时候,家乡领导希望在老家以我的名义建一座艺术馆,作为展示我由一名普通书法爱好者成为专业书法工作者的成长历程。

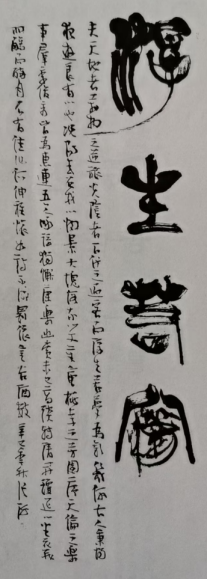

这个创意是好的,不仅是对我自己,更主要的是对书法事业的热情支持。在选址时,综合各方面的考虑,觉得建在高中较为合适。这里是我的母校,为在校学生提供一个素质教育、基层群众文化活动的场所,基于此,我表示同意。但同时考虑到我个人身单力薄,不足以支撑起这个艺术馆,从实际情况出发,我建议开设五厅一室。此建议得到领导和同志们一致认可。大家形成共识之后,经过各方努力,艺术馆终于在2004年建成,2005年4月16日将正式对外开放。

姜:“张海艺术馆”是以您个人的名字命名的,理应是只陈设自己的书法作品和相关的史料与实物的场所,而现在馆中的设置,六个馆中有“国内名家厅”“国际名家厅”“三老厅”,远远超出以往个人艺术馆作品收藏、展览的范围。对此,您一定有自己的设想与解释,请谈一下。

张:顾名思义,个人艺术馆应以收藏展示个人作品为主,从这个意义上讲,有点名实不符。但我自己认为,现在五厅一室的格局,要比单纯展示我自己的作品好得多。(但这并不意味着以展示个人作品的艺术馆不好)。其二,作为一个书法家,虽然取得了一定成绩,但毕竟是庞大书法队伍中的一个成员而已。把自己放在国际国内书坛棋盘中,人们可以对我自己有个准确的观照和定位。再者,自己的成长离不开前辈的指导、影响和同道的促进、激励。因此,我建议设五厅一室。内容丰富,轨迹明晰,广大观众可以以一馆知天下,领略二十世纪以来各个阶段代表书家的风采,又可以借鉴国外书家吸纳融汇的本领,从而促进书坛更加繁荣。

姜:“学术著作厅”的设置,在此前的其他个人艺术馆中是没有的,请谈谈本厅设置的想法。

张:设立学术厅在此前个人艺术馆是没有的。这个想法也有个酝酿过程。过去我做过相当长时间的评审工作,对创作较为关注。四届主席团分工让我负责学术工作后,才开始关注理论研究这一块。平心而论,现在关注理论的人太少了,比之创作队伍要小得多。而实际上,创作和理论是作为一个大家必不可缺少的双翼。在创作日益深入的今天,理论应该得到更多人的关注、认识和投入。不少书友也表达了这种认识,经过认真考虑,最终开设学术厅。收集当代二十多位书学理论研究学术带头人的成果,宣传其人,展示其著作,逐步使该馆成为保存展示和研究当代书学学术成果的基地。通过学术厅的设立,希望书法家要关心理论,成为有深刻思想的艺术家。理论家要贴近历史真实和创作现实,力避主观空泛的学风,从而使理论研究与创作实践相辅相成。

姜:您自己的作品展厅在馆内陈列中只占六分之一,这些作品一定有您半生创作中的精品。这些作品的件数、分期与出版、参展情况,请介绍一下;其中有没有创作时令自己激动的作品,请谈一下当时的创作感受。

张:如果单纯从五厅一室来说,我的作品仅占六分之一,但因展厅面积大小不等,因此我的作品从数量上来讲,就不止六分之一了。这些作品不敢说是精品,却是我一九八六到二〇〇四年较为满意的作品,其中也有书界多数人认可的成名作。

这些作品一部分是新创作的,一部分是过去参展或出版过的。因展厅限制,仅展出四十多幅。开馆之后,将逐步按年代陈列,以便使观众了解自己创作循序蜕变的过程。展品中也有若干幅创作之后激动不已的作品,如六条屏行书陆游《烟艇记》、篆书《浮生若梦》等。这幅六条屏通篇数百字,一气呵成,气势连贯,字的造型新奇多变,从心所欲,任笔挥洒,较之先前的行草书有一定深化。《浮生若梦》也颇有新意。

姜:书法作为以抽象的文字符号为依托的传统艺术,笔画形态与结构的选择余地极其有限,且被古人发挥殆尽。今天的书法家要创建自己的面貌,探索是艰难的,成功率极低。您的隶书以笔法、风格的独特饮誉书坛,请谈一下您的风格追逐与技法锤炼的历程。

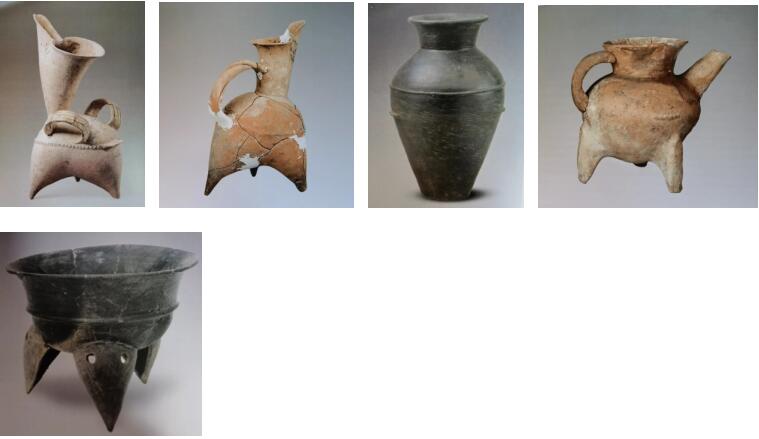

张:“先与古人合,后与古人离”。我学习书法,一直遵循这一规律。早期,曾在汉碑上下过较深的临慕功夫,虽然说不上遍尝百家,但下过功夫的确有多家。

之后,又逐页逐字学习《隶辨》,再后来,就慢慢进入创作阶段了。当然,这两个阶段有时是不大好划分的。在此过程中,又学习汉简,体味其笔法笔意,并尝试使其更行书化。这样反反复复多少年,自己目标逐步明确,自己隶书风格造型初具。

又有多少年的丰富、深化、完善,才到了现在这个面目。总之,从临习到创作,到最终形成自己的风格,是个既漫长又必须时时修正的过程,和一叶扁舟在没有指南针的情况下在大海中航行,要达到彼岸的过程大致相似。

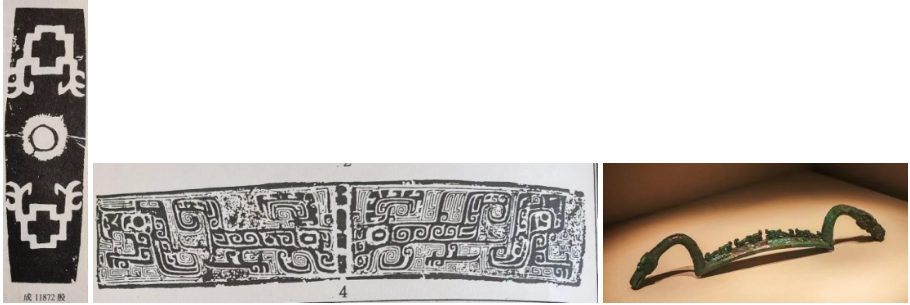

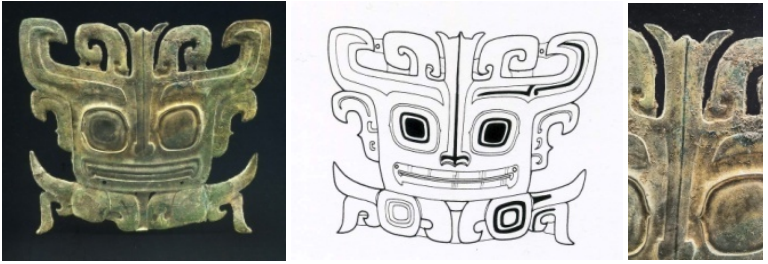

姜:您的行书,与隶书如出一辙,同样具有鲜明的特点,具雄浑的金石气,又寓浓郁的帖学风韵。您在学习中是如何调整碑与帖的关系,将其熔为一炉的?

张:正如您所说,我这个人包容性较强,对于碑和帖兼收并蓄。在行草书的创作中,我希望自己给人这样的印象,碑的雄浑、朴茂、博大,帖的典雅、俊丽、机巧,找到二者的结合点。

一九九八年创作的一幅王维的《洛阳女儿行》,是碑帖融合的一例。华人德先生未看到原作之前,认为原作可能的小幅作品,严谨奇巧,见到原作是一幅巨幅横批,字大二十厘米左右,气势如虹,他感到意外,我听了暗自高兴。当然二者是神会意融,并非机械的堆砌,也非是今日学帖,明日学碑所能做到的。

姜:砚,是中国文人的恩物,历代文人、书画家多以赏砚为乐事。据说您的藏品较多,系数十年精力所聚,且多珍品、名品。这次全部归艺术馆收藏,请把您的想法对读者谈一下。

张:砚本为研墨之器物,唐宋之前多重实用,明清以来,特重雅玩。我喜藏砚数十年,遇有佳石和新制者即出资购下,时日既久,渐成规模。一种爱好,由于客观环境变化以及其他缘故也会时断时续。我有几年忙于他事,藏砚热情也有所减退,因此,只能算是个业余爱好者。这次共捐出五十余方,且有当代大家的砚铭和赠品。我想,藏砚其实并不在乎其价值如何,而在于假性灵之石,抒情怀,鉴心志。

姜:河南是中华文化的发祥地,在今天的书法创作队伍中又出劲军强旅,有一支能打硬仗的队伍。1986年,“墨海弄潮展”立下了书法复兴的新碑,您也因此被推为河南书法创作的领军人物,请对当时的展览创举做一回顾。

张:由于深厚的文化积淀和代代相因的影响,河南喜欢书法的人特多。1980年书协成立之后,书法作者才有了属于自己的家,1980年举办全国第一届书法篆刻展,我省入选仅十件,仅中下游水平。为了改变现状,我省采取了许多措施,经过几年充分准备,举办了在全国有影响的千人中原书法大赛、二十多个国家参加的国际书法展览以及国际临帖展。当时我想,举办活动的最终目的是出作品,出人才。几年以后,推出新人的时机已经成熟,于是举办了中青年十五人“墨海弄潮展”,说实在当时用“弄潮”二字我有点不安,后来一想,在当时的社会背景下,来点充满自信而又有点张扬的,也未尝不可。何况这一批作者中,他们真有点弄潮精神和实践结果,效果超出了我的想象,好评如潮。后来才有信心,每隔五年办一次,推出十五到二十位新人。当时有些功利思想,心想在举办五届推出一百位之后,每届书展中,假若一百位参展者百分之五十入选,那么就有五十位,加上自由投稿,入选总数应在六十位以上。后来的结果验证了这一判断,不论每届如何扩军,河南入选数都在十分之一左右。

“墨海展”的效应,是我始料不及的。实践证明,它是推出人才的一种重要途径。现在虽然不再以“墨海弄潮”冠名举办展览了,但去年我们在北京举办的“中原新一代”书法展也是与时俱进的一种尝试。愿更多的人成为未来中国书坛的弄潮者。

姜:您在当选中国书协副主席后,提出创办“首届全国青年书法篆刻展”的举措,得到了全国青年书法家积极、热烈的响应,请谈一下当时作此规划时的设想以及展览效果。

张:举办“全国青年书法篆刻展”,是四届主席团共同作出的决定。我认为,这是本届主席团集体智慧的体现,符合事物发展的客观规律,也符合广大书法作者的心愿。青年,是书坛的希望所在,青年展可以更好地显示青年人特有的创造活力,大胆探索,勇于创新,施展各自的才华。首届全国青年展的成功举办验证了当初决策的正确。青年作者不仅投稿多,质量也好,方方面面显示一代青年朝气蓬勃,欣欣向上的创造精神,为此专门设立探索奖加以肯定,并首次设立最佳功力奖。如果说,设奖有助于书坛创作导向的话,那么,这两种奖的设立,就是我们对青年展的希望。

姜:目前,全国书法创作的趋向比较复杂,对这种状况,您作怎样的理解?对河南及全国书坛的发展前景作怎样的推测?

张:从中国书法家协会成立迄今已经二十多年了。在中国书协指导下,在各省市书协的领导下,经过广大书法家和书法作者的共同努力,书法事业得到了空前繁荣和发展,这是有目共睹的。广大作者按照自己审美和个人情况去审慎选择自己的艺术道路,这是十分可喜的,标志着他们已经成熟。河南书协情况也是这样,不论是书法篆刻创作、理论研究,还是群众性书法活动,都在稳步地向前发展。党中央要求我们构建社会主义和谐社会,我深信,只要书坛加强团结,相互支持,坚持“三贴近”,坚持“二为”方向和“双百”方针,书坛大家和新秀一定会辈出,我们的书法艺术事业一定会更加兴旺。

姜:感谢张主席忙中拨冗接受采访,预祝“张海书法艺术馆”开馆仪式成功举行。

(本文发表于《青少年书法》2005年第4期下半月刊,总第261期,署名姜寿民)

青岛大愚美术馆 供稿

姜寿民更多作品

世说文丛总索引

评论