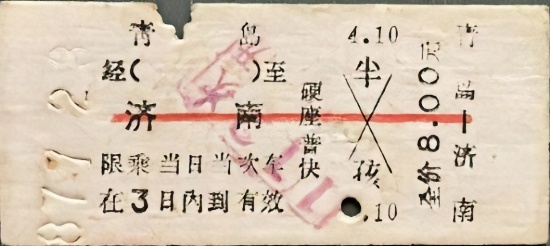

刚参加工作的时候,有不少出差济南的任务。近四百公里的胶济铁路,普通硬座的票价是八块钱,全程也要八个钟头左右。因青岛是始发站,每次乘车的座位都是有保障的。那时在硬质纸票的背后,还要另外粘贴车厢座位的号码。

往来济青两地,选择朝发夕至的车次,近乎一天的时间就全在路上。如果坐夜车,晚上十点左右发车,第二天一早到站,工作效率显得更高。而且坐夜车的话,还有票价金额百分之六十的补贴。这相当于挣得5%的工资,何乐不为呢。

有几次集体出差,人数足够“够级”,也是选择夜车。一宿下来,都在鏖战,不觉已经到达济南。独行时,要么选择缄默,要么会与邻座简单闲聊。时不时,总能听到前座或背后,不知以谁为中心的高谈阔论,可谓头头是道、振振有词。

夜行列车,看不到窗外风景。逢站必停的绿皮车,只要是过了沧口,就会出现站立的乘客。每每到站,停车的瞬间,站台上猛然放出流水般携带大包小包的、年龄各异的上车老小。遇到爆满的时刻,钻窗进入车厢,也是大有人在。

每节车厢,百十个左右的座位,少有空闲之时。有的三人座,当碰到坐着的乘客容易商量时,往往会暂时挤上一人共享。当车厢的连接处和厕所旁边都挤满了人时,不怕光脚走路者,干脆席地而卧,直接躺在了座位之间的空隙处。

漫漫长夜,滚滚向前。每个人都在为到达目的地,而坚守在或坐或立、或挤或疏的空间。卧铺车厢,会定点熄灯,放下两侧的窗帘。硬座车厢则不然,午夜时分,当众人昏昏沉沉、朦朦胧胧之时,还要经受售卖小车的来回叫喊。

前段时间,一则短视频是当年电视台报道“齐鲁号”开行的新闻。这趟暑期运行的列车,是为顺应旅游乘客的需求。车厢内的座位全部覆盖座套,车厢走道铺设了地毯。济青间的行程时长,缩短为五个半小时内,且只在淄博、潍坊等大站停靠。重要的是,票价从普通列车的八块钱一下子提升到空调特快的24元、整整涨了两倍。

八十年代初,人们的心中有个“翻两番”的概念,即“争取二十年翻两番”的目标。它指的是在世纪末实现人均国民生产总值达到800-1000美元,进入小康社会的美好愿景。事实上,八块钱的硬座普快的票价到了世纪末又涨了二十元。而与“齐鲁号”等同的硬座特快,价格正好翻了一番。应当说,这也是经济快速发展与社会生活改善的一个参照。

短视频提示,“免费向旅客提供饮料和小食品”。忽然想起,乘坐“齐鲁号”的礼品清单。它们包括一瓶少林可乐、一方印字的纪念手帕、一包开袋即食的什么小食品,外加带有济南铁路局介绍的一册通讯录的小本。

想想在“齐鲁号”获赠礼品的喜悦,不亚于后来的动车开行时,凭票可领取一小瓶“5100西藏冰川矿泉水”的场景。那时的一张济青车票已超120元,算是“齐鲁号”的五倍价格。如今有了更快的高铁,二等票价也过了160元。

依照彼时的工资水平,以绿皮车八块钱的票价为单位,大致能买到12张车票。如果还是12的系数,那么再以160元计算,如今的工资水平是160乘以12的最新标准吗。

2025.8.10

张勇更多作品

世说文丛总索引

评论