1

叶落归根,一般说它出自宋代释道原《景德传灯录》,意思是树叶从树根生发出来,凋落后最终还是回到树根。 比喻事物总有一定的归宿。我在对照了许多古代的棺材图像后,意识到叶落归根的树应该是太阳树。这是个较严肃的问题,它应该是写一篇博士论文的题目。奇怪的是今天学人多不太上心这个问题。无奈只有我这等耄耋老翁动手写写。写也好,就算谈资吧。

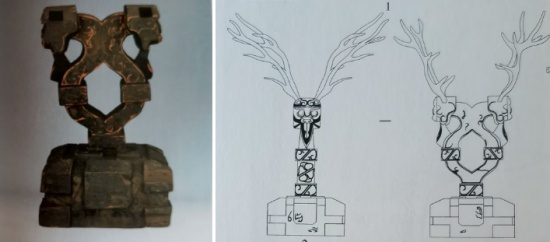

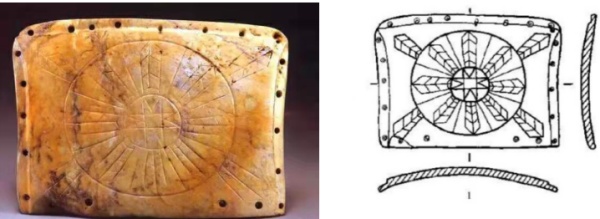

东周楚墓中常常出土一种头插鹿角的怪兽形象的漆木器(图1),有的学者们有称它为“祖重”的。这种“祖重”仅在楚墓中出土,其目前发掘总数已经超过400件。仔细看这种物件是“两头一身龙”。

两头一身龙,又名“并封”“并逢”,至少在红山文化(公元前4600年-公元前2800年)时代以前已经出现了,它是伏羲女娲民族集团敦促繁衍的图像语言,也是这个民族集团形成时以伏羲女娲为代表的标志。这时父权社会已经露头,龙图腾崇拜已经接近成熟。伏羲女娲兄妹兼兄弟的民族融合大致完成。

作为兄妹兼夫妻,他们一同继承了龙凤图腾——女娲氏来自颛顼氏,这时称为黎氏,颛顼氏来自少昊氏;伏羲氏称为重氏,其也来自少昊氏。重氏黎氏合并而有重黎氏,这也就是他们“兄妹兼兄弟”之传说的由来,他们的融合又称大昊氏、帝俊、帝喾;又因为他们的这种由来,他们都有龙图腾、凤图腾崇拜,他们彼此的图腾相貌,都可以是龙,也可以是凤。《左传·昭公十七年》说的“少皞氏鸟名官”“大皞氏以龙纪”就是这么回事。从此中华民族的龙、凤图腾,在造型上有了固定的形式法则,那就是“龙中有凤、凤中有龙”——龙的身上要有凤鸟的特征,凤的身上要有龙蛇的特征。

伏羲女娲对中华民族最卓越的贡献,就是发现了原始生产力的增加必须加大人口繁衍。于是在商代前后伏羲女娲雕像造型上,必须二者合体。

右为左的线图

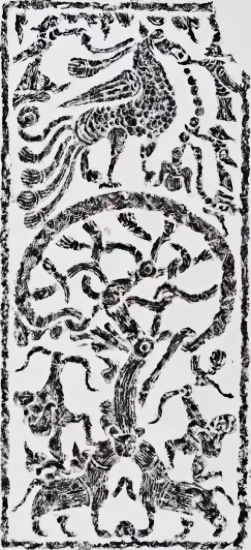

于是商周之前伏羲女娲的雕像,必须伏羲里面有女娲。女娲里面有伏羲。像荆州博物馆里的“祖重”之伏羲女娲合体图腾像,是虎形龙身上是凤鸟(图2),以前曾经错误命名“虎食人卣(实是伏羲虎形龙化身与女娲交合。图3)”,是“龙抱女娲进行繁衍示范卣”。所谓的虎形龙是商代开始特有的龙造型,因为这种龙以天象西方白虎为基础,所以以鸟爪和老虎异质同构为特征。商代还有蛇躯龙,那是虎头蛇躯鸟爪的异质同构龙。这是以往释读商代龙图像所未知的事情。

我怀疑楚墓里面出土的“祖重”,是“楚祖重黎氏神像”的节略文字。因为书上说楚祖有“祝融氏”,殊不知祝融氏就是重黎氏。以往学者死信书,不知重黎氏又叫祝融氏,更不知道商王族、楚王族都出自伏羲女娲,而伏羲女娲就是我所谓的太阳家族的开始,也就是祝融氏家族的开始。面对如此深厚的文化底蕴,我们再回望楚文化、屈原的伟大时,就不会吃惊了。

仔细看图2,我们更加肯定至少在商周以前伏羲女娲彼此是称其一而代表两者的,所以从他们造型上,是二者彼此很难分清的的。譬如图2之龙角从凤鸟的身上长出来,就是有意识地设计——这样的设计显然是在说明他们彼此不能分别。在许多情况下,“两头一身龙”有时也做“一头两身龙”。他们都是伏羲女娲合而不分的代表。譬如商王族的国徽,往往就是设计成“两头一身龙”的样子,这至少是商王族认为,他们的祖先伏羲女娲是一起难分难离的。这里需要声明一下,过去我们理解商王族的国徽,往往笼统地说成“饕餮纹”,真有些轻率。

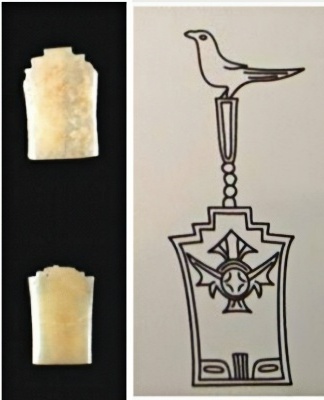

可能在父权社会、母权社会犬牙交错间,伏羲女娲民族集团发明了太阳树。我们从楚人独特的“玄鸟”头上生有鹿角这个角度,有了如此的结论(图4)。就“龙中有凤、凤中有龙”的造型形式法则,我们得知,作为长胫水禽为本鸟的凤鸟它生着龙角,这就是玄鸟。商代的玄鸟,无一例不是鸟身上有龙特征的凤鸟。

楚王族的龙角异质同构自鹿角。

我猜度太阳树没有发明成熟之前,少昊氏、颛顼氏、伏羲女娲他们曾用孽茸记岁法记录太阳活动的周期。《夏小正正义》说:“麋……冬至得阳气而解角。”麋鹿到冬至脱去头上的双角,原来麋鹿的脱角、孶茸是以太阳照射为依据的。原来少昊氏、颛顼氏、伏羲女娲是以候鸟(凤鸟)、麋鹿脱角生茸为八卦来记录太阳活动轨道的。《左传·昭公二十九年》之“凤鸟适至。故纪于鸟”,说的是候鸟翳凫。

太阳树,商、周、秦、汉出土的图像并不少。我本人孤陋寡闻,在陶寺遗址(公元前2300年-公元前1900)、石峁遗址(公元前2200年-公元前1900)现已展出的藏品中,尚未见展出单纯太阳树的图像。但我们在夏后氏后裔——与匈奴人抱团的群人中见到一些鹿角载日的图像,从而得到了启迪:黄帝氏到黄河中下游地区的开发工作遇到了难题,他们不得不起用羲炎民族集团里的懂天文、气象的人进入自己的集团里工作,于是我们在黄帝氏继承人帝尧氏之《尚书·尧典》里,看到了任命羲、和,敬顺上天的历象日月星辰,“敬授人时”,又命羲仲、羲叔、和中、和叔考正四季的日历工作。这场不得不的任用羲炎民族集团后人的工作,决定这一帮人的领袖帝舜氏,必须将帝尧氏领导机构的精英们取而代之,于是按《竹书纪年》的记载,帝舜氏在帝尧氏的政权当中发动了政变。可是尽管大禹又通过治水之名又政变了帝舜氏,但仍然使用了孶茸记岁的科技程序。图5-1、图5-2、图5-3是陕西博物馆馆藏战国时代以前匈奴族太阳鹿载日金器——这里必须先作图5-1、图5-2的释图:图中的鹿嘴异质同构了太阳鸟的勾喙,太阳鹿的鹿角、鹿尾上的鸷鸟鸟首借代太阳,因为按赵宝沟文化、大汶口文化的常规,太阳以鸷鸟借代,匈奴即夏后氏的后代,当然也是黄帝氏的后人,因为他们接受了羲炎的天文气象精英入阁,必须接受他们想象的太阳鹿、太阳鸟。

时代在发展,农业社会需要世世代代固定田亩的作业状态,使太阳鹿转瞬即逝的现状,变为相对固定的太阳树,于是有了太阳树栖息太阳鸟的构想。图5-3之鹿头上的金子树叶,说明它的设计者非常明白,汉家天下已经有了太阳树栖息太阳鸟的摩登构思,于是便追风。

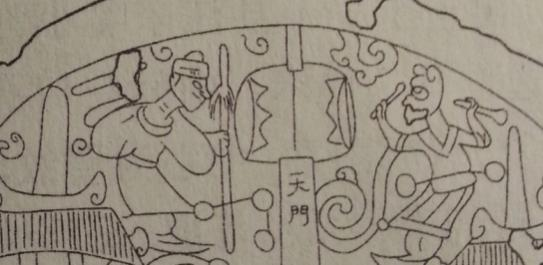

楚王族既然是羲炎民族集团的正宗后裔,故而非常明白自己家里从孶茸记年到太阳鹿变为太阳树的过程,所以我们在楚国北方边境的山东邹县,发现了“后羿射日”之汉画像石(图6),这上面伏羲女娲化作了虎形的一头双身龙,龙的原始状态之鹿角,化成了他们俩的又一图腾形象——太阳树!

2

中华民族现在仍然崇拜松柏,所谓“岁寒而知松柏后凋也”“松柏的品格”等就是松柏崇拜语言上的遗迹。松柏崇拜至少应该源于夏、商民族的一种社树崇拜。在夏、商两代,社树也应是多种多样的,松和柏也许只是夏、商王族某时段为主的社树。

春秋时代即将结束之际,鲁国的哀公(公元前494-公元前466年在位)为有关“社”的事情问孔子的弟子宰我,宰我回答说:“夏后氏以松,殷人以柏。”意思是“社”以树为它的构成主体,夏民族将松树敬奉为“社”,殷民族将柏树敬奉为“社”。这时和“社”之树配套的设置大致是一堆封土——史前的中国至少从自良渚文化(公元前3300年-公元前2500年)开始,为了改变多水易于成患的环境而建筑大土台子式城池。这种大土台子是文献上屡屡提及的“丘园”“国山”“家山”“陵”“复”等,也许这种城池需要辨识,需要植树广告为“社”的树?

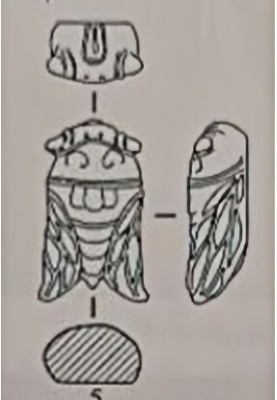

右,良渚文化之大土台子中立图腾柱的标志性台子的剖面图

也许进入农业社会,“社”就是举族、举国人民赖以生存之土地的象征,即便在大土台子建筑始兴之前就开始了。但是大土台子毕竟是文明所趋,文明的特征在于城池,这种城池的辨识,似乎在今天的农村当中仍有“语言的活化石”,如口语中进城往往称为“上城”,其“上”字难道不是走上人们聚居的大土台子之记忆?目前在新石器文化遗址中出土过锥子松枞形态的玉雕,如安徽凌家滩文化遗址(公元前3500年-公元前3300年)出土的松枞树形玉雕(图7),和更多见于石家河文化遗址(公元前2300年-公元前2000年)出土的玉蝉(图8·1-1)。前者是据有城池标识树的炫耀,后者是社树乃太阳树的炫耀:二者莫不是社树和大土台子之城池表诸概念的反映?当然这两处文化遗址都在夏朝建立以前,如松枞树也不一定和夏朝有什么关系。

“社”的存在等同于国家存在。后来大土台子建筑成了统一格式的城墙、护城河,也就有为祭祀“社”而筑的建筑,如台坛之类——我们在大汶口文化、良渚文化(公元前3300年-公元前2500年)出土物中,能够看到一些三层或二层台阶的剖面图似的图像、图形,大概就是这类形势重要的台坛之类的核心标志建筑的剖面图(图8·1-2)。不过“社”这一类建筑后来随社会发展及人居单位的结构改变,在很多地方变成了小小的土地庙,并且一般人对其构成主体的树木品种也不太在意了。

上面说过,“社”之树还可以是多样化的,但它基本随“社”所设置地方适宜生长的树种为之,并以这个品种的树为崇拜对象。所以后来与社树配套的封土本也象征或掩埋了祖先。

例如,贵州黔东南苗族侗族自治州从江县之岜沙苗族乡民为蚩尤之后,他们就认为枫树附着了蚩尤的灵魂,崇拜枫树,种枫树于祖坟之中。

再如陈国是伏羲女娲之后,在陈国公族的墓地里就种了常绿大乔木梅树(即楠树):既然《诗经·陈风·墓门》说它上面是祖先灵魂转化的图腾鸟(猫头鹰)栖息之所,它必然是陈国长眠于此祖灵的登天神树、社树。虽然文字文献说古人死后墓不封土、不种树,但有考古材料证明:古有冢、墓之别,冢为高大的墓,葬王者之类(文献记载夏代有冢),商代王冢上面就有祭祀建筑,有封土冢——有冢不会无树。

蚩尤和伏羲之后种枫树、楠梅于墓地的习俗,似乎在提示着又封又树起始于将先人葬在“社”周围的举动——良渚文化的大土台子往往也是聚居于它上层人员的葬处,恐怕就是这些现象的前身。

在我看来,社树崇拜早于太阳树崇拜。如伏羲女娲发明了太阳树之前,有了社树。自然夏松商柏的社树都是一种滞后的记录。

为了说明白商代的太阳树可能由鹿角转化成太阳树的可能,我不妨将《诗经·陈风·墓门》翻译成我的语言:

“(原文)墓门有棘,斧以斯之。夫也不良,国人知之。知而不已,谁昔然矣。(译文:墓门有棵挡道的荆棘,抡起斧头将它们清理。那个良心坏了的孽种,大家对这厮心思门清。知道他了他还是不改,昨天他还是照样使坏!)”

“(原文)墓门有梅,有鸮萃止。夫也不良,歌以讯之。讯予不顾,颠倒思予。(译文:墓门楠木象征太阳树,祖神玄鸟聚在它枝株。那个良心生歪的坏种,唱支红歌将他来打动。教育他竟然不理不睬,不肖子孙怎会悔改!)”

陈国是伏羲女娲后代的封国,陈国崇拜的玄鸟就是以猫头鹰为本鸟的凤鸟,这凤鸟就是驮着太阳月亮巡天的图腾鸟。《陈风·墓门》的“梅”就是楠木,可能伏羲女娲陈国的子孙传说的太阳树就是楠木。太阳树曾有以楠树为之的历史。

中国人死亡敛尸最高级的棺木,理想是“楠木棺材埋香魂”——以太阳树殉葬,已完成“落叶归根”的循环。陈国的太阳树是楠木,太阳树是伏羲女娲发明的,所以它们的社树也是楠树,而不是松柏。

太阳神转换成松柏,恐怕是商代以后的事。松柏成为太阳树大概是《山海经》成书时代的事情。

照三星堆遗址留下的大型商代太阳神树树种来看,商代的太阳树应当是桃树,然而《山海经》成书时的作者可能沿袭文本夏松商柏的说法,还是将太阳树拟定了松柏。

这就让后世汉族人有了种植松柏于墓间的普遍习俗,于是有了以松隧、松台、松铭借指墓地、坟墓、墓碑等,以柏陵、柏城、柏路借指皇陵、皇陵围墙、送葬之路等词汇。也许墓中种植松柏,是“社”的一种转化形式,只不过后来沧桑变化、物是人非的现实,让“古墓犁为田,松柏摧为薪”的现象频频出现,使我们淡忘了如此的转化而已。

从此“岁寒然后知松柏之后凋也” ,成了中华民族松柏崇拜的核心精神,这也是夏松商柏成为“社”之树的一种重要原因:我们的祖先多么希望大自然植物四时长青不凋,从而谷帛常有,不忧衣食寒馁啊!然而松柏它们为什么经冬不凋呢?

大概我们祖先面对“松柏之茂”的问题,首先考虑到的不是植物本性使然,而是它在天地人神当中的属性,如:

松柏古有“神木”的称呼 [1];

松柏古有神鬼廷府的称呼 [2];

松柏古有百木之长的称呼[3]……

按照古人思维的规律来看,松柏既为百木之长,其亦当如人作群伦之长那般能够沟通天地;松柏既为神鬼过往驻足的廷府,其必当是贯通天地的树木;松柏既与神灵为伍,也当属于神灵之类,是“神木”,亦即神树。以往北京旧历年除夕五更夜,人们要把松柏枝条杂柴在院中燃烧的风俗引人注意:送玉皇上天、迎新灶君下界要以松柏熰岁燎院,就因为它数千年不变的“神”性 [4]。

果然,文献上有松柏作为神树之职能的记载——它们是《山海经》记录日月由此出入的树木!

《山海经·大荒西经》:“西海之外,大荒之中,有方山者,上有青树,名曰柜格之松,日月所出入也。”“青树”即常青树,乃“柜格之松”的基本特征。

《大荒东经》:“大荒之中,有名山鞠陵于天……日月所出。”“鞠”,也就是柏 [5]。所谓“鞠陵于天”,或者乃是柏陵高起于天的意思,其陵上的柏树,当是古人认定的通天地神树,是日月所出之树,当然也是日月所入之树,因为古人认为日月均升起在东方。

松树、柏树既然是树,太阳月亮为什么会出入其中呢?难道太阳月亮住在松柏里?除非太阳、月亮是些禽鸟。

果然,太阳月亮在古人心中就是禽鸟。

文字文献说太阳鸟叫踆乌,我认为它是神化了的猫头鹰之别名。

图像文献反映月亮鸟叫木兔,它至今还是猫头鹰的另名。

我认为踆乌也罢,木兔也罢,他们又都是“天命玄鸟,降而生商”的玄鸟。既然是玄鸟,就应该是驮着太阳月亮出入柏树的鸟 [6],因为,殷人毕竟曾奉柏树为社啊!

现在看《山海经·大荒东经》里“一日方至,一日方出,皆载于乌”的“扶木”,有可能就是柏树的他名。而“乌”就是《庄子·齐物论》之“鸱鸦嗜鼠”的“鸦”,在这里读作“娲”。“鸱”是猫头鹰,“娲”是伏羲女娲功用的名字。《海外东经》:“九日居下枝,一日居上枝”的“扶桑”,也可能是以柏树作为本树。《淮南子·坠形训》“在建木西,未有十日,其华照下地”的“若木”,或就是柏树的神化称呼。

上引之神树“若木”,声近“扶木”,“扶木”“扶桑”也写作“榑木”“榑桑” [7]。

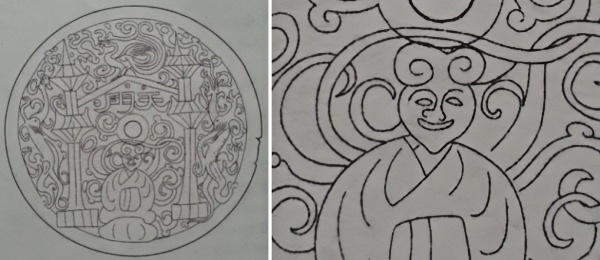

按《山海经》说法,住在 “东极隅”“月母”女和之图腾神“䳃”(本鸟猫头鹰),和住在“西北隅”的“女娲之肠”出来的图腾神“狂鸟”(本鸟是凤首鸱鸮),它们司管太阳月亮升起伏落的方位。这不仅是《卜辞·後上28·5》“东母、西母”的出处和依据,更是中国易学之伏羲八卦方位的来历。这种推测有可以证明的图像,如安徽凌家滩文化遗址出土的八个方位相互套叠的玉板——玉板夹在模拟龟壳的玉雕之中,它由上面中心的八角图案的角点,可以向外引出表示太阳行走之对等的八个方位(图9),在八个方位之中还有八个可能模拟圭表形状的图像放射状嵌在其中等。这说明太阳山太阳树曾经存在过古人的信仰里。

结论:文献“以其野之所木,遂以名其社(族群、酋邦、国家所在田野里最适合生长的树木,奉其为社树,并为社名)”的记载固然不错,所以太阳树应该以社树为依托,叠加进去了由孶茸记年演化而来的太阳树。

应当注意:甲,太阳树是中国东方沿海的首先发明,如《艺文类聚》卷九十一引《玄中记》:东南有桃都山,山上有大树,名曰桃都。枝相去三千里,上有天鸡,日初出,照此木,天鸡即鸣,天下鸡皆随之鸣。等就是说明。乙,社树并不一定是固定不变的,如商汤王在代夏后氏执政的初始,其国家的社树可能有桑树。当时连年大旱,商汤王就是在桑林舍身祈雨的。

3

中国文字脱胎会意状态的图像、图形。

中国史前的会意图形、图像功能如同文字。

江西靖安李洲坳东周墓出土的整段树干棺木,其棺木上装饰的太阳标志及太阳中的龙纹,提醒了我们思索的方向。

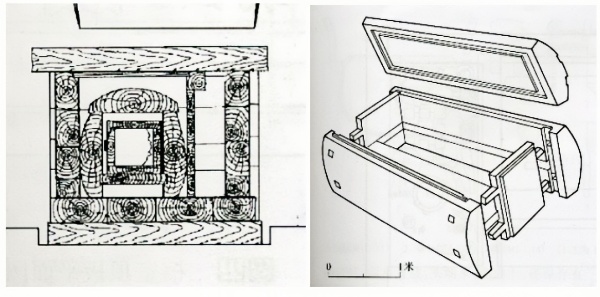

江西靖安李洲坳东周墓出土了47具木棺。木棺多数东西向,少量为南北向。其中有一具为一棺一椁,其余皆为单棺(图11·1—1)——东西向似乎意味着太阳的东升西降。

木棺均为上下半圆形结构,用一段木头对半剖开,然后用斧、锛类工具挖木心而成。

杉木,松目松科植物。距今5600年—5300多年前的安徽含山凌家滩文化遗址,曾出土过杉松的玉雕(图7),可见松树作为社树、太阳树的时间大体时间在安徽含山凌家滩文化之后。

其中一棺一椁之棺木头上有太阳标志(图10),棺木头东向,对着墓口,墓主人应是楚国贵族,其族源出自伏羲女娲民族集团。太阳树、月亮树的发明者,正出自少昊氏、颛顼氏、大昊氏。由此我推断:棺木木材取自想象的太阳树。对半剖开棺木用了整块原木,其要模拟的乃是太阳树,而棺木头上的太阳标志正为这是太阳树的说明;当然,我也可以说棺木源自社树。社树是家园的最早标志,“落叶归根”不是寓意人死后都要回到老家去吗?但我思考再三,认为还是棺木源自太阳树的设想为妥。太阳树的发明是一项伟大的科技成果,是文明的象征,向文明看齐,是一切人类的最终发现,我们向往的天堂,不是文明的去处吗?所以太阳树才是“落叶归根”的树。

太阳树是太阳鸟的老巢,太阳亦即太阳鸟的子孙乃太阳崇拜的众人,寓意太阳树枝干之一节的棺木,一旦殓入了太阳图腾之族的尸体,即意味着太阳鸟回到了老巢,正所谓“山林的猎人回了家,海洋上的水手上了岸”;

2006年湖北荆州院墙湾一号楚墓出土的楚王族人员的棺椁(图10)。

楚王族人员的棺椁(左为棺椁的剖面图,右为外棺的结构示意图)

那具一棺一椁之金箔太阳上的龙纹(图11·1-1、1-2),正说明太阳鸟也是龙图腾的子孙——按文献记载上的顺序:主图腾为凤鸟的少昊生颛顼,主图腾龟蛇的颛顼生伏羲女娲,伏羲女娲主图腾有凤(䳃、鵟)和龙。楚人既是大昊之后,大昊氏既然“以龙纪”,所以拟太阳的金箔上也要凿刻龙纹。图11·1-3左为棺的剖面图,右为外椁棺的结构示意图)

中国的棺木,基本上是拟一段太阳树树干的形状。

据荆州博物馆《湖北荆州院墙湾一号楚墓》(见《文物》2008年4月)分析,荆州墓主人为战国中期楚王族之人。楚王族为伏羲女娲之后,女娲虽然出自颛顼,但颛顼毕竟是少昊之后,所以就继承了少昊氏的鸟图腾、亦即凤鸟、太阳鸟图腾——楚贵族既是太阳的后人,死后的身体自然复归于太阳树之中,以待升天。此墓主人棺木的外观,显然在拟一段树干之状。

自古至今,中国棺木的造型多保持着一点近似树干的圆弧状态,这是曾经拟太阳树一段树干之状的遗留,更是一种规范。如此情况不知可不可以如此理解:作为龙的传人、太阳的子孙,即便远离故土千里万里,死后“落叶归根”的理想,是靠着入殓这段假想的太阳神树树干做成的棺木来完成的。

基督教在公元一、二世纪开始流传于罗马帝国统治下的各族人民间。罗马帝国先对该教残酷迫害,后加以利用,于公元四世纪定为国教。一般认为:七世纪基督教的一个派别传入中国,称“景教”。现在通过出土的汉晋时代的一些图像,可以认为在公元二世纪左右基督教就已经开始流传于中国的许多地区。这可能和罗马帝国对该教残酷迫害而使教民离开居地有关。

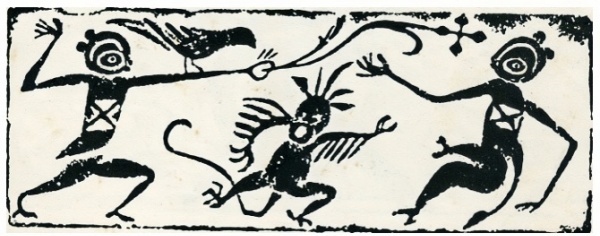

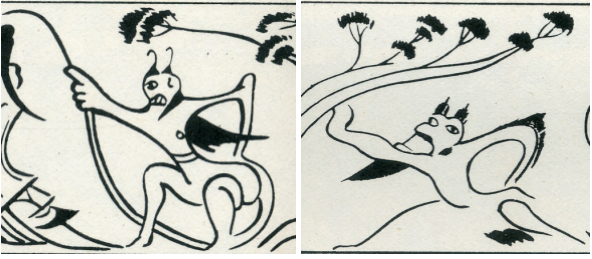

四川画像砖和青岛崇汉轩汉画博物馆的《驱邪救世图》(图12·1—1、图12·1-2),就反映了基督教对中国土壤的适应。

图1-4,金属圆形饰的洋女人

基督教来到中国能够在入乡随俗中生存下去。见有身份的汉人死后在棺木上饰以象征太阳的图案,他们的信徒在死后也在棺木上钉个象征天的圆形图案,但是,这种图案上面表现的是汉、晋时代的天堂(图12·1—3)——图中的“天门”就是入天堂之门;图12·1—4此图守天堂大门的人是洋相女人。关于这些,我将有专文叙述,此处不赘。

西汉早期漆器图案中的双丫髻人物

这类棺饰图中有个人物的发饰,是断代的依据之一:他们头饰双丫髻(图13·1—1)

——这种发髻源于商代的贵族,后见于西汉时期仙人神怪的头上(如1978年湖北襄阳县擂鼓台一号墓出土西汉早期漆器图案中的人物;图13·1—2),而流行于魏晋南北朝高士、平民的头上。仙人神怪的装饰显然是那时人心中高古的装束,后来的时尚流行则是这种高古装束的通俗化。图12·1—1人物臂上的隼鹰,是当时人对西亚方向驯隼民风的理解。被十字架打击的人物生着尾巴,其当为邪恶之物。

图12·1—2,图上的十字架,在东汉后期有与吉祥纹样“柿蒂纹”合流的可能,也可能是后来东正教横竖距离间距相等的十字架之发轫。

“五千多年的记忆,你不要动,”“你是那样的蛮横,那样美丽!”——我们正试图通过本文来抱紧你。

本文是拙作《造物未说的秘密——破解上古腾腾崇拜祖源》(台北兰台博客思出版事业网2023年3月初版)有关章节的充实及缩略。

注:

[1]见《文选·张衡·〈西京赋〉》“神木灵草”注。

[2]见《汉书·东方朔传》“鬼诳”唐颜师古注:“言鬼神尚幽暗,故以松柏之树为廷府。”

[3]见《史记·龟策列传》。

[4]见清于敏中《日下旧考·风俗》。

[5]《说文》:“柏,鞠也,从木,白声。”,“鞠”即椈,柏的别名。

[6]《华阳国志·蜀志》载晋王濬为益州刺史时,他见蜀中巫风盛行,山川神祠里皆种松柏,于是下令除大禹和汉武帝的神庙,凡不合国家祀典的神祠一律烧毁,神祠里松柏砍倒,来造攻打吴国的船只。这段历史故事告诉了我们,除松柏似龙而有利造船以外的两个事实:一,当时巫风盛行的四川,各种山鬼水神的庙里都种着松柏,松柏有近神通鬼的资格;二,松柏能够砍伐做战船,足见其树龄之大。松柏近神通鬼的认定必有传统,松柏的粗大可推其传统来历的久远。脑子里盘旋着这些认识,再对照松柏为百木长的古说(见《史记·龟策列传》),及“柏者,鬼之廷也”的古谓(见《汉书·东方朔传》“鬼诳”唐颜师古注:“言鬼神尚幽暗,故以松柏之树为廷府。”),和松柏有“神木”的古称(见《文选》张衡《西京赋》“神木灵草”注),推想神树的树种是现实中的松柏,具体一点说,是柏树。柏树是被三星堆文化遗址居民者所崇敬的神树,即两昊的神树。从这个角度上再回望三星堆“若木”上躯体缠绕的龙蛇,后人为什么老把龙蛇与松柏绾联一起的观念由来,便也清楚了。

《论语·八佾》一文有这样一段记述:“哀公问社于宰我,宰我对曰:‘夏后氏以松,殷人以柏,周人以粟’。”众所周知,殷商一族是帝喾大昊氏的子孙,如果殷人的社是柏,那么大昊的社至少有一种也应是柏,而少昊的社,至少有一种也应是柏。柏当然是神树。

《大荒东经》:“大荒之中,有名山鞠陵于天……日月所出。”既然太阳月亮是帝俊伏羲氏与羲和、常羲所生的孩子,那么“日月所出”的“鞠陵于天”的“鞠”,就是柏。《说文》:“柏,鞠也,从木,白声。”所谓“鞠陵于天”,或者乃是柏陵高起于天的意思,其柏陵当中一棵高大的柏树当是两昊或其某一部认定的通天地神树,也是太阳鸟所栖之树。我们这样说的原因,还在于太阳鸟所栖的“枎木”“若木”之“枎”“若”,和“柏”同声。

《左传·定公元年》记了一件有趣的事:晋国的执政者魏舒没完成使命死了,范献子代魏舒执政,将其棺材柏木外椁给去掉了,以表示贬义。到春秋时期,柏木做的棺椁竟然是一种身份的象征,甚至到汉代,柏木棺椁还是诸侯王、列侯、始封贵人、公主死时代表特权的东西(见《后汉书·礼仪志下》)!仅从柏木与汉以前贵人死后之关系,便可推知它曾有过身为神树的历史,众贵人用它做棺椁,正说明他们想死后借它为自己交通天地的凭持。且不说汉武帝刘彻建以香柏筑成宫殿“柏梁台”,是希望借柏树的“神”气以成仙升天,汉代更有伤害柏树被杀头的法令:盗皇陵柏树的人将被弃市。当然,这“柏陵”也应让我们进一步思索:古人堆土成山埋葬帝王,山上再植以柏树,其初衷是不是借神山、神树以通天之希冀的叠加?不知大家注意到了否,史前传说中许多与两昊种族关系至密的圣人,都有着崇拜柏树的表示——在他们的称号上,每有一“柏”字:如柏招,亦即柏昭,是帝喾亦即帝俊之师(见《汉书·古今人物表》);如柏黄,亦即柏篁、柏皇,是帝俊伏羲氏先后承传之领导集团中的一位(见《易经·系辞下》唐孔颖达疏);如柏夷亮夫,亦即柏亮夫,他是颛顼之师,而颛顼是继承少昊重整天下的少昊后人(见《汉书·古今人物表》《国语·楚语下》);如柏翳,亦即伯益、大费,他是佐助帝俊亦即帝舜治理天下,从而被认作为少昊同姓一族的人(见《史记·秦本纪》)……旧题汉代焦延寿撰的《易林》有“温山松柏,鸾凤以庇”的话,我们想,这话的根据极可能和太阳鸟、太阳树的联类认识有关,若是,两昊崇拜的柏树,是通天的神树,也是太阳栖于上的树(夏后氏崇拜松树,松树是他们的通天神树、太阳栖于之上的树)。再者,前文业已提及的“建木”和“寿麻”,它们“日中无景”或“正立无景”的特征,不是栖之于上的太阳鸟自身的光芒所致?大家不妨做个实验:在强灯光正下的支撑柱,还有“景”(影)于下否?

[7]《吕氏春秋·求人》:“禹东至榑木之地。”《为欲》“榑”作“扶”。《说文》:“榑桑,神木,日所出也。”“榑”同“扶”,也与“柏”同音。似乎这也就意味着“若木”“扶木”“扶桑”与柏树有一定的关系。

王晓强更多作品

世说文丛总索引

评论