(一)天南锁钥

腾冲:中国西南边境上的历史文化名城,红土高原上的翡翠之城,水波潋滟的温泉之城,抗日战争中的英烈之城。

千百年来,它被连绵的火山群养在深闺,被地海大滚锅洗浴蒸腾,被丰厚沉重的青史文献折射;而今以其独特奇异之自然景观,古朴原始之民风美食,历史悠远之玉石商贸市场成为举世瞩目的旅游胜地。

腾冲古名腾越县,地处滇西边境的高黎贡山下,西北邻接印度和缅甸,自古为我国通往南亚、西亚的咽喉要地,历代被称为“天南锁钥”“极边第一城”。

看地图昆明离腾冲并不远,但要从昆明乘车去腾冲走盘山公路需十多个小时,乘飞机却只需四十五分钟。今年八月,我全家从昆明登机去腾冲,飞机是东航可乘坐百余人的小型客机,短短的飞行途中却遇到了来自峡谷上空的强气流,飞机阵阵颠晃,广播说这是在此地区飞行中常见的现象,大家系好安全带,不必惊慌。十多分钟后,飞机在腾冲机场平安降落,时当近午,阳光灼灼,山风猎猎,站在阔地眺望,见四面青山一直延伸到远处云雾之中一一原来这片机场平川乃是把大山拦腰截断而建成,其工程之艰、投资之巨,可谓寸土寸金。

走进腾冲,整洁的街道顺着地势缓缓起伏,街两边是茂盛粗壮的棕榈树,大树后面排列着山寨建筑风格的楼阁庭院。家家户户的门楣上书写着诗词楹联,小楼阁上绿萝攀爬,鲜花簇开。街道中心广场上塑有高黎贡山圣母像,圣母面容慈祥坚毅,象征着高黎贡山如屏障、如慈母福佑着勤劳淳朴的腾冲人……

当黎明的霞光照在深红繁茂的叶子花上,腾冲人在不变的生活习俗中开始享用早茶:糯米肉卷、芝麻酥饼、黏玉米、小笼包、酸辣饵丝、火腿棕,炒饵块等。必不可少的是稀豆粉,豌豆做的淡绿色豆羮浇上芝麻辣油、醋蒜菜末,鲜香四溢。炒饵块是把面皮切碎,佐以油盐青菜、辣椒肉丝炒熟。此菜饭又被称为大救驾一传说明朝最后一个皇帝朱由榔逃至此处,腾冲农妇将日常吃的炒饵块招待这位落难皇帝,朱由榔美餐之后叹曰:真大救驾也!

这片四季如春的红土地上不仅遍地美食美景,而且地下蕴藏着丰富的玉石。古语云“玉出云南”云南边境上的高黎贡山蕴藏着原始而神秘的众多老玉坑。富有灵性的玉坑玉脉感知到腾冲人最懂它爱它,所以把与缅甸密支那相贯通的玉脉悄悄地馈赠给腾冲人,使腾冲名副其实成为中国的“翡翠第一城”,腾冲人也在这得天独厚的地理环境中与玉石结下不解之缘。早在唐宋时期腾冲人就对开掘玉坑、分辨毛石以及玉石加工有着丰富的实践经验,有“穷走马帮富走坑”之说——有钱人挖坑采玉,穷人则跟着马锅头走夷方。以前中原汉人把中国南方的闽、桂、粤、滇地区称之为夷方,把那里的居民称之为夷民。而地处滇粤闽桂之人又把边境之南的缅甸泰国印度等国家称之为夷方。吃苦耐劳、天生喜欢冒险豪赌的腾冲人开坑采玉、加工玉饰,跑马帮走夷方,往返于险峻的高黎贡山,辗转于国内外玉石市场,为家族开创致富之路。

“玉”在中国有悠久的历史。它是顽石得天地山水之千年点化,去尽尘俗,精秀天成。那清澈碧绿、莹润柔滑的品貌,那无可替代的含蓄内敛、温婉古典,成为蕴藏人气灵性、圣洁美好的象征。最早在青铜器时代的猎人们就把玉石做成“骨管”形状,用绳子串起来挂在脖子上——这就是最早的项链。后来把玉石加工成精美的珠串。就创造象形字“玉”字而言,形意为“王”身所佩之“点”。这种文化积淀使玉的本身有了经济价值和神秘色彩。历史上关于玉的故事很多:和氏璧、传国玉玺、龙宫玉树、紫玉钗、碧玉簪等。尤其《红楼梦》中那位衔玉而生的怡红公子,更是演绎了中国文学史上空前绝后的“金玉良缘、木石前盟”的爱情故事。然而秦汉以前,价值昂贵的玉只能被王公贵族拥有。随着社会的发展,玉文化逐渐普及到平民百姓。由于玉出云南,早在西汉时期的滇民就运用丰富的想象把玛瑙、翡翠、软玉做成各种饰品,男人佩戴上显贵重,女人佩戴上增添了妩媚。玉文化也成为最早的美学开始在华夏大地上迅速传播,丰富多彩的玉饰成为人见人爱的艺术珍品。

腾冲人爱玉赏玉崇尚玉。他们相信玉能通灵,能养身保平安,为此男女老幼都把玉作为吉祥信物而随身佩戴。在这里亲人出门、孩子过生日,尤其婚嫁定情,玉饰乃是必不可少的馈赠礼品。玉,在腾冲人心目中不只是致富商品,更是一种传统文化和至诚信仰。正是基于这种信仰,他们请来了春秋战国时期的卞和,把这位为了推荐内藏和氏璧的璞玉而不惜失去双足的人敬奉为玉祖。

俗话说“黄金有价玉无价”。腾冲城内到处是玉石销售:从街市地摊到豪华商店,从旅游景点数十元的小玉件到展销柜台内数百万元的碧色结绿之翠、橘红通透之翡,直令人眼花缭乱,心魔纠结。最刺激的是那些一掷万金的赌石,选定毛石一刀下去,赌石者也许骤然暴富,也许血本无归。

(二)天然地质博物馆

腾冲地处喜马拉雅地质构造带之上。它的地下断层非常发达,岩浆活动也十分剧烈,为我国最著名的火山密集群之一。远古时代这里曾有多次火山爆发,每次都是山崩水涌岩浆喷射,形成该地区的奇山温泉,险川瀑布。

腾冲城内有龙川江、槟榔江、大盈江流过。大盈江在崖谷之中飞流直下,形成落差四十余米的叠水河瀑布,是我国唯一的城市瀑布。明代徐霞客于公元1639年农历四月游高黎贡山来至腾冲,在《滇游日记九》以精妙文字形容叠水河瀑布:“其水从左峡中透空平坠而下,崖深十余丈,三面环壁。水分三浱飞腾,中阔丈五,左骈崖齐涌者,阔四尺,右嵌崖分趋者,阔尺五,盖中如帘,左如布,右如柱,势极雄壮……飞沫倒卷,屑玉腾珠,遥洒人衣面,白日间真如雨花雪片。土人所称久雨不晴者以此,但‘雨’字当易‘旱’为是,用‘雨’字则叠床架屋矣。其水下坠成潭,嵌流峡底甚深。”

古语云:“好个腾越州,十山九无头”。

腾冲多处喷涌的热泉来源于远古大自然遗产的火山群。

作为全国四大火山群之一的腾冲,共有大大小小的火山锥99座,其中最著名的乃是围绕在北部地区的大空山、小空山、黑空山等22座串珠形火山群,这些火山的山顶如同被鬼斧神工一刀削平,齐整呈现出一个个空落火山口的截断面,这些火山口至今仍飘涌着烟雾。当年徐霞客旅居此处,记载了打鹰山百姓叙说的一次小型火山喷发及地震:“土人言:三十年前,其上皆大木巨竹,蒙蔽无隙,中有龙潭四,深莫能测。足声至则涌波而起,人莫敢近。后有牧羊者,一雷而震毙羊五六百及牧者数人,连日夜火,大树深篁,燎无孑遗,而潭亦成陆,今山下有出水之穴,俱从山根分逗之。山顶之石,色赭赤而质轻浮,状如蜂房,为浮沫结成者,虽大至合抱,则两指可携,然其质仍坚,真劫灰之余也。”

伟大的地理学家、旅行家、文学家、诗人徐霞客将火山喷发后的浮沫结石命名为“劫灰之石”——这个富有诗意的名字是地质史上的首创。其浓厚的诗情超越了地质史上的物理名称。令人想到那块来自大荒山无稽崖,曾经化作通灵宝玉、在尘世间历尽悲欢离合,最终柔情泪尽,相思化灰化烟的顽石——笔者在腾冲火山公园面对大片堆积、状如蜂房泡沫、色如煤渣铁锈之“劫灰之石”,深感这些石头是与《红楼梦》中那块通灵宝玉是有心犀灵通的!因而向这些集文史地理精灵神幻于一身的“劫灰之石”赠以《问石》之诗:

劫灰之石,你为何这般模样?是皑皑冰雪把你冻僵,还是熔融岩浆把你烧伤?

是为了留下相思成灰的印记,还是命运造化使然?

你可曾与诗人梦里有约?缘何他万里追寻到腾冲,

将你命名劫灰之石,留与世人千古诗情…

徐霞客少年立志,曾发出“大丈夫当朝游碧海而暮宿苍梧”之誓言。青年时代栉风沐雨,徒步华夏名山大川,路上受尽艰难饥寒,生死劫场,写下数百篇盖世美文。尤其在贫病交加、足疾严重的晚年,仍冒着生命危险第二次深入西南边陲。在这里忍饥抱病,孤身独行,历险绝壁崖谷,写下了《滇游日记十三篇》人生旅途中最后的传世佳作;尤其写腾冲山涧水温达90多度的地海大滚锅,可谓写地貌之绝世之作:“遥望峡中蒸腾之气,东西数处,郁然勃发,如浓烟卷雾,东濒大溪,西贯山峡。先趋其近溪烟势独大者,则一池大四五亩,中洼如釜,水贮其中,止及其半,其色浑白,从下沸腾,作滚涌之状,而势更厉,沸泡大如弹丸,百枚齐跃而有声,其中高且尺余,亦异观也。”

现今峡中之大滚锅亦成著名景点,沿山涧石阶而上,渐觉蒸气水雾扑面,至近,见地海大滚锅傍依赭红山崖,虽不如古文中所述面积,但锅内依然滚水沸腾,蒸气如云,四周白石铺地,石缝隙中冲出热腾腾蒸气,乡民将盛有土豆、花生、鸡蛋之竹筐置于石缝蒸气之上,十多分钟后食物熟透,食之甚鲜。大滚锅下面是葫芦形状的美女池,池水温热碧清,赭红色的池壁上色彩斑斓,纹理凹凸怪异诡谲,如随意涂抹的西洋野兽派画——此泉有一民间传说:古时候这里穷山恶水瘴气横行。居住此处的村民们多患皮肤疮疡,严重者能引起败血症死亡。山中有一处散发着怪异气味的热泉从山神洞中流出,此泉被称为魔鬼泉,人莫敢近之。村子里有一善良美丽的长发妹,她上山采药时救了一只受伤的小鹿。夜里梦一鹿婆婆道谢并告知:去魔鬼泉洗浴可治愈皮肤病,还能身体健康容颜俊美;但这一秘密只能长发妹本人知道,若告之他人将遭山神惩罚把泄密之人变为石头。长发妹在魔鬼泉洗浴后果然皮肤细腻容颜红润。患有皮肤顽疾的乡民们前来讨教询问,长发妹不忍心看到父老乡亲的痛苦,便将去魔鬼泉洗浴的秘密告诉了乡亲们。乡亲们纷纷去魔鬼泉洗浴治好了皮肤恶疾,而长发妹却变成了屹立在泉边的一尊石像。乡亲们为了纪念长发妹而把这魔鬼泉命名为美女泉。据说每逢月圆之夜,石像化为长发美女在池中沐浴……

半山腰的崎岖岩石内雾气蒸腾,分布着形态各异的热泉:圆形双泉并列谓之“眼镜泉”。水面上层层水泡喷涌旋转谓之“珍珠泉”。又见石沟内流淌着热腾腾、散发着异味的浑浊黄水,此水乃从“硫磺泉”溢出,把附近山石都熏染成赭黄色,草木也枯萎了许多。一池洼内有两个泉眼突突喷涌,一个是热泉另一个是冷水,热水和冷水在池内聚于一处又分流而下,此泉为“阴阳泉”。山石参差,沿石阶盘旋而上,峰回路转处沸水出涌却被巨石挡回,水花四溅,隆隆如雷霆作响,此泉谓之“鼓鸣泉”。最奇的乃是蛤蟆嘴喷泉,椭圆巨石上下斜开一米多弧形洞穴,如蛤蟆大张巨嘴,嘴内含圆石如喉结,每隔数十秒,沸泉蒸气从喉石之后猛喷出一次,一喷一停,声声如吼。徐霞客曾极其精炼而形象地描绘此泉:“见石坡平突,东北开一穴,如仰口而张其上腭,其中下绾如喉,水与气从中喷出,如有炉橐鼓风煽焰于下,水一沸跃,一停伏,做呼吸状。跃出之势,风水交迫,喷若发机,声如吼虎,其高数尺,坠涧下流,犹热若探汤。或跃时风从中卷,水辄旁射,揽人于数尺外,飞沫犹烁人面也。”

“子母泉”旁边立有石碑,碑文介绍此泉含有多种微量元素,女人常饮此泉之水能怀孕生子。周围有不少善男信女用瓶子、水壶竞相灌取泉水饮之……

(三)和顺图书馆

腾冲集众多民族环绕温泉山脉居住,汉族人口居多,有不少汉人是过去来自川、黔、湘、辽东地区的戍边军人的后裔,这些人把不同地域的汉文化传承发扬,将这边陲之地形成多元化人文地区。

我们来到北海湿地乘坐此地特有的“草船”。被称为“腾冲之肺”的北海地处火山群内而形成的堰塞湖。湖水浩渺,清波涟漪,水滩上四季常青的苇草繁密茂盛。草根交织盘结的坚韧厚密,当地人把这些不透水又有浮力的草根疙瘩分割成直径约有两米的椭圆体,轻巧地驾驶在水中,成为独特草船。我们花了十元钱坐在这名副其实的“草船”上,感到非常新奇快乐。划船的小伙子皮肤黝黑,身材魁梧矫健。他上身穿一件白粗布对襟盘扣背心,赤脚穿一条牛仔短筒裤,灵巧地撑着竹篙。草船像一个长满青草的大蒲团载着我们四人在北海上漂流,我们有些惊心,小伙子笑着说:“不怕的。这草船很结实,坐稳了中心蛮安全。”

我问小伙子是不是汉人?小伙子说是土生土长的汉人,但听爷爷说祖上是东北满族人,当年跟着吴三桂的大军迁到此处落户的。他问:“阿姨知道吴三桂这人吗?”

“吴三桂啊,不就是那个为了一个陈圆圆,投降了清朝,后来又反清的人吗?”

我轻率的口气引发了小伙子的不满,他说:“阿姨,吴三桂不是那种见利忘义的人。他是一个被李自成和清朝廷欺骗的勇将。当年他守着山海关准备归顺李自成,可李自成的部队进京后烧杀奸淫,把他的父亲囚禁,他心爱的女人陈圆圆又被李自成手下的大将刘宗敏霸占了,是男儿就要报仇雪恨!吴三桂投降了清朝帮着满清平定了天下。清朝廷却不放心他这个拥兵自重的汉将,把他打发到这云南边境,吴三桂心怀怨恨再次倒戈。吴三桂在云南戍边也做了很多好事:带领士兵垦荒屯田,发展经济,传播了中原文化。”

我对这个年轻人的一番话暗暗折服——如今有很多人对历史名人,包括对一些正面人物肆意戏说。想不到在这边陲之地的一个土著后生对史书上褒贬不一、被称为“冲冠一怒为红颜”的枭雄吴三桂也能客观评价,可谓尊重历史。

谢过撑船小伙子,从草船上登岸,路边有很多风味小吃;烤鱼、鱼粥、茶蛋、米酒、叉烧等。生意最火的是十块钱一串的烤鲤鱼,大鱼二十公分左右,小鱼十五公分左右。每串根据鲤鱼大小三至五条。我们喝了米酒,买了烤鱼品尝。烤鱼酥香流油,鲜美肥嫩。卖鱼的老板说这鱼是北海的特产。北海湖底沉积着厚厚的火山灰,湖水得到天然净化,水质弱碱性,是我们腾冲人赖以生存的养命水。由于重视环保,海里水产丰富,鱼虾肉质特别好。又吃了一块钱一个的酱卤野鸭蛋,味道也很好。

漫步北海街巷,见家家门户都贴有诗词对联。从敞开的大门中看到庭院内整洁宽敞,花木葱郁,屋内正桌摆设玉雕:或观音、佛祖、钟馗、文昌星;或龙凤、松鹤、白菜,牡丹等。富家则以香木作屋,玉石铺地,室内置有玉石大浴盆,令人惊羡。

隶属腾冲市的和顺乡小桥流水古朴幽雅。石路瓦屋齐整洁净。路旁合抱老树极多,树上青藤缠绕,群鸟盘旋欢鸣。古树浓荫下尽是玉石滩、书报亭、小吃摊。我们买了豌豆羹、菱粉糕、麻糖等随意吃了点,向绿树花丛高处的飞檐楼阁走去——这座木石结构、檐牙高啄的东方古建筑就是被誉为“中国乡村文化界堪称第一”的国家级图书馆。该馆于1928年由旅缅华侨集资创建于腾冲和顺乡,占地1392平方米,主楼门楣悬有胡适、廖承志题书的“和顺图书馆”匾额,馆内藏书七万余册,含大量珍本古籍及地方文献。笔者沿“曲径通幽处,禅房花木深”之白石台阶走进图书馆,古色古韵的木阁楼内窗明几净、幽雅闲静,老中青读者们衣履整洁、神态肃然伏案读书,气氛如同远离尘世喧嚣潜心修炼的禅房。一切都似曾相识——那是半个多世纪之前,济南的大明湖畔住着一个爱做梦的小女孩,她在上小学的暑假里,几乎每天去大明湖畔的图书馆里读书,许多不认得的字使她读书累了,茫然向窗外望去,窗外湖水荡漾,垂柳含烟,一树树紫薇盛开。许多年过去了,她忘记了在大明湖图书馆读过的一些书,只记住了美丽的紫薇花如同母乳父爱伴随着她走过了人生的风雨岁月。而今眼前的一切使鬓发斑白的她重温梦境,似乎在这关山万里的异乡找回了心灵的皈依……

往事如烟,似水年华在这零乱记忆中空留下红颜白发之伤情。

默然遐想中见对面有一须发皆白、戴花镜之老者正专心读一卷旧书,竟是郭沫若的《孔雀胆》。趁老人走出室外抽烟喝茶之时,我追随身后向老人询问讨教。老人轻声谈起郭沫若这部写云南大理的历史剧一一剧中以明朝颁封在大理的汉人段功将军这个真实的英雄人物,演绎了当时发生在王室中的一场正义与叛乱、爱情和阴谋的生死争斗。段功在大理战功卓著,与美丽的阿盖公主相爱结婚后,遭到叛匪妒忌被暗害。阿盖公主悲痛欲绝,饮孔雀胆毒酒殉情,阴谋篡位的车力丞相被段功手下的将领平叛杀死,维护了民族正义。该剧在抗战时期于昆明演出时,观众群情激愤场场爆满;郭老当时为宣扬民族团结共同抗战而写了三部历史剧:《屈原》《棠棣之花》《孔雀胆》。这些剧当时都在昆明上演过影响很大。孔雀胆剧情是以大理孔雀之乡为背景,所以这里的老人都熟悉这部书。

老人又谈到自己多年从事玉雕技艺,而且这里的中老年人大多都会雕玉镂花,吟歌赋诗。我问老人如何识别玉石的真假,老人说玉首先要看玉的色泽通透度,再讲究玉的坑种质地;真玉色泽温润内敛,其中隐约有天然云絮纹理。但现在开采过度,造假技术也很高明,一些合成玉让人真假难辨,你们来旅游之人买时一定慎重啊。

老人又建议我们一定去参观滇缅抗战博物馆——滇缅抗战博物馆、和顺图书馆、温泉、玉文化,乃是腾冲旅游产业的重点啊。

我向老人道谢告辞走出了阅览室,感叹此处乡民热爱家乡,尊重传统文化,读书学艺蔚然成风,实令人佩服。今天旅游开放的热潮使他们的文化技艺有了广阔的天地,他们靠旅游文化致富的道路越走越宽广。

(四)国殇墓园和滇缅抗战博物馆

小时候接受的教科书上、文艺宣传中有关抗日战争的正统教育极为深刻,以为抗日战争之胜利就是电影《平原游击队》中的那个英雄李向阳“巴沟”一枪打死了松井,鬼子们就投降了,我们的抗战胜利了——当时我们竟然被这种封神演义骗的拍着巴掌热泪盈眶,现在想想真是可羞可叹!自八十年代改革开放,许多被掩盖被扭曲的历史真相浮出水面,中国现代史上极其惨烈的抗日战争也揭开了浴血篇章。作为当时积贫积弱的中国社会民生凋敝,官僚贪腐,国民党军队武器落后,粮饷不继。他们面对当时最先进的海陆空全面进攻的日本军队,其战斗力可想而知。1937年“七.七”卢沟桥事变。当时镇守宛平的国民党二十九军素以“大刀军”名扬天下。其军长宋哲元面对日寇发出“宁做战死鬼,不做亡国奴”的怒吼,高举大刀,率领军队与日本鬼子拼杀,终不敌日本人的飞机轰炸机枪扫射,伤亡惨重,卢沟桥失守,日本人长驱直入。是年八月,日本军队二十万人进攻上海。冯玉祥被蒋介石任命为总司令,调集七十多万军队死守上海——其中有骁勇善战的张治中、陈诚、张自忠、朱绍良、蔡炳炎、白崇禧等抗日名将,他们率领武器落后的军队在这血火炼狱与日军拼杀——这是中国抗战史上规模最大、战斗最惨烈的“淞沪战役”!年轻的中国空军也与日本展开了大空战,初战告捷。战斗历时三个月,战况如冯玉祥将军记叙“我军是在拿人海填火海!一个师又一个师上去了,数小时后在血火中尸横遍野-----”这场战役日本军队死伤四万多人,而我方死伤三十余万人,上海失守,继而是惨绝人寰的南京大屠杀。

1942年日寇即将全面占领中国,只剩下中国西南的最后山川——如果云南边陲战败,重庆失守,中国将成为二战中全面沦陷的战败国。所以中国军队和滇西全体民众在历时两年的滇西保卫战中拼着最后的力量,用血肉之躯,付出了十五比一的生命代价抵御了日本人的疯狂进攻,守住了滇西,为1944年的大反攻创造了有利条件。

为滇西保卫战而牺牲的英烈们长眠在腾冲的国殇墓园。

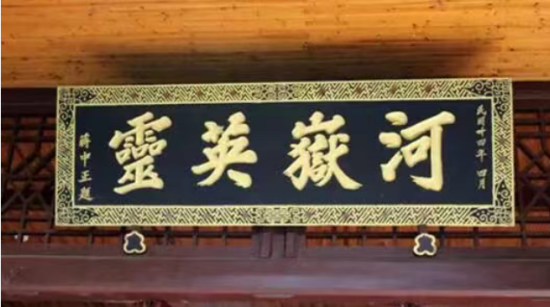

国殇墓园坐落城南来凤山北麓,园地53300平方米,缓缓起伏的绿茵草地上种植着松柏翠竹,石路两边种植着相思树、杜鹃、蜡梅、山茶,一直延伸到高处的忠烈祠。庄严肃穆的忠烈祠仿清祠祀双重檐建筑,面阔五间,古朴庄重,四周回廊,简洁典雅。祠堂上檐之下悬国民政府军事委员会委员长蒋中正题“河岳英灵”匾,下檐悬著名书法家于右任题“忠烈祠”匾,槅门两侧廊柱及中堂柱上挂有国民党高级将领何应钦、卫立煌,霍揆彰等题写的木刻楹联。何应钦题联:“气壮山河成仁取义,光昭日月生荣死哀”;卫立煌题联:“绝域远征歼狂寇克坚城是薄伐首功攘夷奇绩,丰碑屹立安英灵藏碧血留千秋忠义百祀馨香”;廊内有蒋zhong正署名关于保护国殇墓园的《国民政府军事委员会布告》以及《国殇墓园修复记事》等重要碑褐,还有很多国民dang元老和地方名人的祭文、题书、布告,及镌刻钤印的碑碣。

祠内正墙上挂中华民guoguo旗和国民党dang旗,旗下有孙中山遗像和《总理遗嘱》及“天下为公”题词,两侧镶嵌抗日阵亡将士9186名录牌。两端山墙上镶嵌盟(美)军阵亡将士名录和印度华侨捐资名录,祠正中青石供台上立石刻一方,上面镶嵌委员长蒋zhong正题、军委会上将参议官李根源书“碧血千秋”四字。

祠后缓坡上排列3346冢阵亡烈士墓,簇拥着于中条山战役中壮烈殉国的陆军中将寸性奇将军墓。坡顶筑有烈士纪念塔,石塔高八米分三台,第一台为塔基,第二台为塔座,正面刻李根源书“民族英雄”四字,另三面刻第二十军总部撰《腾冲会战纪要》;第三台为塔身,正、侧面镌刻“远征军第二十集团军抗日阵亡将士纪念塔”,落款“陆军上将第二十集团军总司令霍揆彰拜题”,塔背刻“中华民guo三十四年岁在乙酉季夏立”。

笔者一行人在塔前黙哀良久,又来至当年盟(美)军为援助中国抗日而阵亡安葬在此处的军士墓地拜奠一一这些长眠在此处的国际英烈牺牲时都正值风华,其中十九名年轻的飞行员乃美国陈纳德将军麾下的空军“飞虎队”之勇士一一这些来自大洋彼岸慷慨赴难的蓝眼睛小伙子们永远被中国人民敬仰怀念,他们的名字不仅镌刻在这国殇墓园的石碑上,也永远镶嵌在世界历史的里程碑上!

笔者在国殇墓园叩拜后购《滇西抗战史证》一书,该书作者耿德铭先生乃云南省保山市博物馆副研究员。耿先生以大量史证和春秋文笔记述了腾冲在两年的沦陷时期内日寇惨无人道的暴行和英勇顽强的滇西军民与日寇拼死战斗的浴血岁月。书中在[高黎贡山二战遗机追踪记]篇章中写美国空军援华:“1941年我国国际海陆空通道包括滇缅公路全部被日军切断,大量外援无法运入,空战屡屡失利。1942年春,美国总统罗斯福决定开辟从印度东北阿萨姆到中国昆明的“空运生命线”,当年秋天美国陈纳德将军在美组建了空军“飞虎队”援华入滇参战,使日本空军连遭惨败。继而中美飞行员为运输军需勇闯“世界屋脊飞行禁区”,以当时性能尚低的飞机,不断战胜时速200公里的大风、能将飞机包围起来的“冰幕”,能见度几近于零的浓雾冰雪以及日军地面炮火和空中战机的阻击,日夜穿梭飞越于海拔3500一6000米、绵延起伏如驼峰背的喜马拉雅山横断山脉,被称为“驼峰运输大队”;三年多共飞10多万架次,运军需物资80多万吨、远征军军士33477人。在这艰难的飞行中共损失飞机576架,死在深山幽谷中的国民党空军飞行员和美国飞虎队飞行员共计两千多人!”

又去参观滇缅抗战博物馆:该馆乃远征军第二十集团军司令部旧址,两座对称的土木结构高檐二层楼房,楼房大门两侧挂有黑木嵌铜对联:“滇西血战昭日月;远征军士壮山河”

馆内展出了“日寇铁蹄下的腾冲”“腾冲人民对抗战的贡献”“远征军第二十军团反攻收复腾冲”等大量实地摄影、战事实物和实况记录;“1941年冬,太平洋战争爆发,1942年春日军占领东南亚。1942年2月下旬,远征军第五、六两军从芒市出发赴缅抗日,滇西百姓和社会各界人士带着大批慰问品举行盛大仪式热烈欢送勇士出征。第一批远征军入缅后英勇作战取得局部胜利,终因驻缅英军投降、作战受阻,粮草弹药不继而全军败北——当时驻缅英军有两万人,但这些雇佣兵只会在殖民地内横行霸道奴役百姓,面对仅有数千人的日本兵却毫无斗志、不战而降——他们天真地认为:只要投降就能保命,就能按国际规定遣送战俘。但他们没想到穷凶极恶的日本军根本无视国际规则。而且日军也没有粮食供养这两万战俘。日本军对投降的英军实施了枪杀、刑罚,饥饿中强制劳动等暴行,使英军死伤大半。英军的投降不仅没保其性命,还丧失了英国人的尊严,增长了日寇的嚣张气焰,更使入缅作战的远征军内无粮草外无救援,孤军深陷绝境。军队在撤退途中又误入瘴疠肆虐的野人谷原始山林,因饥饿和疟疾军士死亡大半,当初十万之众回国只剩三万多人。”

1942年5月初,日军沿滇缅公路迅速攻入滇西,沿怒江西岸北下,当时军民同仇敌忾誓与日寇决一死战,但由于时任县长的腐败贪官封锁消息携财外逃、驻地司令官临阵惧敌指挥混乱而贻误战机,致使仅有我军四分之一的292名日军“不费一枪一弹,大步扬扬,把臂欢笑进入腾冲城,从这天起,怒江以西数十万人民陷入水深火热之中。”

耿先生在《滇西抗战史证》中记述“腾冲沦陷期间,日军到处杀人放火奸淫掳掠,民众惨死13000多人,被毁房屋2万余间,桥梁9座,毁市镇9个,抢粮6000万多斤,大牲畜5万多头,还掠走大量公私财产和地方文物;杀人手段也极其残忍:枪击、刀捅、火烧、水煮、挖心炒吃、从肛门拖出肠子、轮奸妇女后用气筒打气胀死;并在腾冲、梁河、盈江施放鼠疫病菌,仅腾北地区死于瘟疫约1.5万人,一座壮丽的文明古城化为灰烬……”

在展出的数百张照片中最为宝贵的有89张远征军战地摄影,这些照片是当时远征军一位随军记者实地拍摄后到和顺乡张月洲老先生的照相馆冲洗之时,被张月洲翻拍后保留下来传于其子张孝仲。在那颠倒黑白、砸烂一切历史文物,信口雌黄地把喋血抗战的远征军污蔑为反革命残匪的文革中,张孝仲遵从父命将这些被列入“反革命资料”的照片精心保存下来。于80年代将此珍贵史料献于馆内展出:该组照片有一脸顽皮笑容、穿着肥大军装的娃娃兵特写镜头,有百姓依依不舍送壮士出征之情景;更为难得的是包括了霍揆彰将军乘木船率部强渡怒江、远征军开赴反攻前线、攻越高黎贡山,中美指挥官在战地观察指挥;美14航空队轰炸敌阵,远征军用大炮、高射机枪射击敌人,攻占敌军据点;反攻中被击毙的日军尸堆、被俘的日军官兵和军妓,第二十集团军缴获的大量战利品等内容……这些宝贵的照片将中华勇士浴血抗战的生死瞬间定格在岁月中——光荣和记忆永远属于他们!

铁证如山,史笔如椽,血的记忆在滇西人民心中永志不忘。

照片和记录展示了日军占领滇西后,力图攻越怒江,东进保山、昆明,重庆以灭亡中国。我军炸毁怒江上历史悠久的惠通、惠仁、双虹三桥,凭借“看天一条线,望地一道沟,山有欲飞峰,水无不怒石。”的怒江天险死守东岸,在长达250多公里的沿江防线上、在粮食弹药极其缺乏的情况下,拼着生命和意志与敌对峙了两年多,阻截了敌军东进。1944年春,由卫立煌将军统率的16万中国远征军调集在怒江之东进行大反攻,美国军事顾问团和空军“飞虎队”全力配合,华侨领袖梁金山、陈嘉庚带头捐款并动员东南亚三千多华侨离家回国参加运输抗日军需物资,滇西四十多万民众怀着满腔仇恨舍生忘死参战助战!血染青史的滇西之战正如讲解员声泪俱下的述说:“历经四个多月的滇西之战极其惨烈悲壮!当时美国空军在著名的中途岛大空战中将日本两艘航空毌舰击沉、两艘炸重伤,给予日本空军毁灭性打击,取得了亚太地区制空权。面临灭顶之灾的日寇为保住滇西这条通往缅、印、南亚,进入中国西南的军事要道,拼最后血本孤注一掷,调集了空军狂轰滥炸、陆军屠城,使腾冲这座翡翠之城化为一片血色焦土!腾冲5845平方公里的土地上无一间完整房屋,无一棵鲜活绿树;每一座房屋废墟下都有尸体,每一片砖瓦上都有血迹,每一片树叶上都有弹孔……然而面对日寇的天上飞机轰炸、地面机枪扫射,军民团结一心手持大刀棍棒拼死冲锋杀敌,正如国歌之唱词‘我们万众一心,冒着敌人的炮火前进’,在这‘血肉筑城、一寸土地一寸血,每月进展以尺计’的惨烈战斗中远征军官兵阵亡六万多人,民众殉难十数万人,歼灭驻扎在腾冲的全部日寇一万多人——敌我双方在拼死肉搏中其牺牲人数的比例竟是十五比一!多么惨烈的代价啊!1944年五月中旬,远征军重整旗鼓背水一战,霍揆彰、卫立煌两位将军调集全部兵力乘木船冒着对岸的炮火强渡怒江终于收复滇西,攻越高黎贡山天险,歼灭敌寇两万余人——这武器装备精良的两万余日军乃是驻扎在滇西的日军全部血本。之后,远征军于1945年1月进入缅北与中国驻印部队胜利会师……”

室内参观听讲之人无不为之动容,更有哀哀痛哭、切齿诅咒之声令人与之共鸣……

我等一行人含泪走出展室,来到腾冲滇缅抗战博物馆馆徽前肃然伫立、致哀敬礼!

馆徽是当年鏖战在腾冲的美国空军士兵用炮弹壳做成的一双和平鸽展翅飞翔在高高耸立的十字架上——这双在滇西红土地上历经了战火与鲜血洗礼的和平鸽永远见证着历史,永远呼唤着人世间的和平、正义和未来!

腾冲——中国西南边境上的锁钥之城,红土高原上的翡翠之城,火山热土中的温泉之城,抗日战争中的英烈之城,人文地史上的神魅之城……

2009夏

原载 弘川传媒

2018.6.20

落叶知秋更多作品

世说文丛总索引

评论