四十年前的火花经营

上世纪八十年代中期,当全国火柴行业步入蓬勃发展的阶段时,与大众收藏密切相关的火花、即火柴商标或火柴盒贴画,也在各地备受推崇、方兴未艾。火花收藏的队伍,与集邮的活动相互影响。邮票与火花,还被称为“姊妹花”。

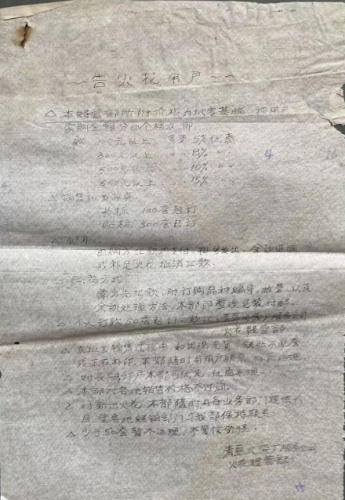

近日,收到几页旧资料,与当年青岛火柴厂的火花经营有关。从蜡纸刻板、油印散发的宣传页所加盖的印章可以看出,“国营青岛火柴厂综合服务公司”是实际的“火花经营部”。

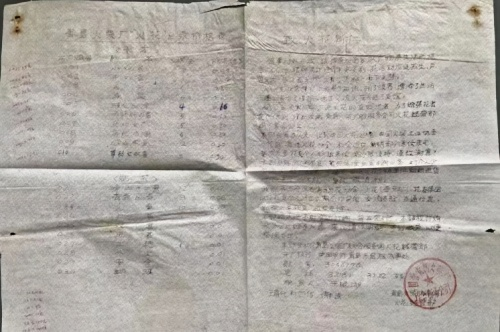

旧纸的左半部分,是青岛火柴厂“火花”目录价格表。它分为卡标式样的“卡花”和标贴形式的“贴花”两部分。

卡花包括,天津美术学院苏连第设计的“飞天”、青岛市轻工业研究所王用康设计的“液化气火柴”以及同在轻工研究所的李云德设计的“历代女杰”和“崂山风景”。另有一套六枚的“历代巾帼”,是青岛火柴厂周川的设计。

贴花方面,包括“崂山十二景”(李云德设计)、“青岛风景”(1965年石可设计图的第八次改色印刷)、儿童(沈嘉荣设计)等。

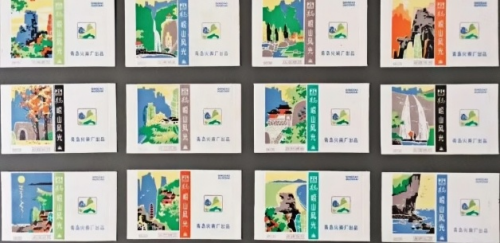

1984年青岛火柴厂出品的“崂山风景”有两个版本。一是李云德设计的、以水粉画风格呈现的12枚的卡标和贴标,两者图案相同。另一种“崂山”是轻工研究所王海宁设计的,可将崂山十二景拼接起来的山水国画风格的装饰画卡标。

从价格方面看,卡标基本是平均4-5分钱一枚、贴标是1分钱一枚的水平。以其时印刷品信函的邮资为3分以及青岛市一盒普通火柴在1985年5月从2分钱涨到3分钱的价格为参照,火花的价格说贵不贵、说便宜也不便宜。总之,收藏是需要先有投入、才有可能产生收益。

半页纸的“告火花用户”提及,购100元以上,享受5%优惠。然后是300元、500元、600元以上,各优惠8%、10%、15%。虽说经营者单方面制定了这样的优惠政策,但在日常的业务中,大多还是以火花收藏者来函问询和选购为主。当然,也有不少当年火花经营的单位和个人。

旧纸的字里行间,并未显现具体的日期。以联系方式的3.2181电话为线索,直到1986年8月30日青岛市内的电话号码才从五位制升至六位制。加之“液化气”和“崂山风景”都是在1984年诞生的,因此火花经营的时段应推断为以1985年的时点为准。

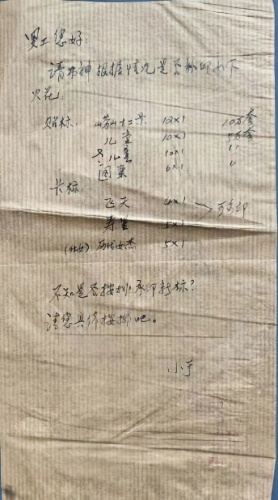

另从给罗工的一封便条信发现,在火花经营的实际业务中,曾经计划加印或重新部分已出品的火花。比如,儿童10 x 1即为青岛市轻工业研究所沈嘉荣在1980年设计的儿童日常生活场景的火花。老儿童10 x 1,则是计划重印1963年、以青岛美校学生马晓云为主设计的老儿童火花。实际上,这一设想并未付诸实施。

罗工,是青岛火柴厂的罗筠逊工程师,听口音是江浙一带的南方人。他是一位专长于火柴药头配方的技术型管理人才。

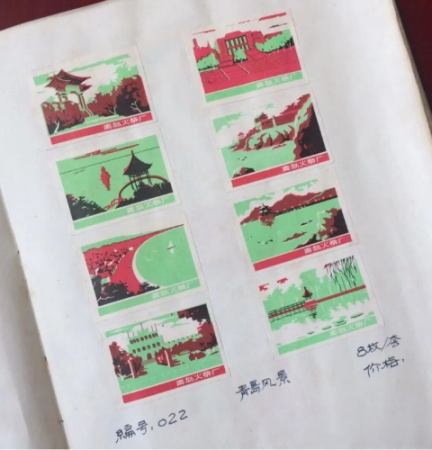

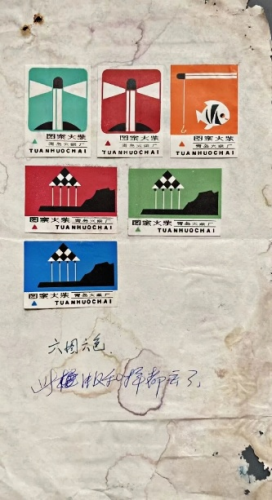

“图案火柴”是1982年沈嘉荣设计的一套六枚、分六种颜色印刷的火花。图案以火柴棒的直观外形为特点,将青岛元素融入方寸贴纸的画面。这套设计新颖、构思巧妙、内容丰富、效果突出的作品,荣获山东省轻工厅包装装潢一等奖。

“六图六色”是这套火花的特点。旧纸标注的“此版和样都丢了”七个字,似乎意味着重印这些包括栈桥、小青岛、观海亭、帆船、钓鱼和花卉的“五颜六色”的火花,成为一种略带遗憾的不现实和不可能。时至今日,再看三十六枚已逾不惑之年的火花,依旧给人以爱不释手、回味无尽的感觉。

也许,这就是火花本身所拥有的魅力,更是收集火花所能沉浸和体验的乐趣。

火花经营只是企业发展过程所迸发的一个火星,火花艺术则成为城市文化脉络所不容忽视的一道年轮。当一门产业消失殆尽时,火花却充当了它的路标和导向,使得来路有迹可循、留给未来无限遐思。

2025.9.4

四十年前的文汇专栏

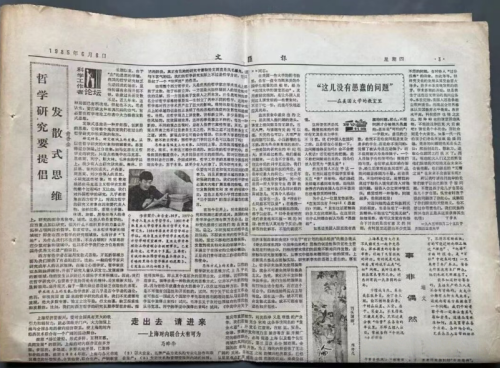

1985年6月6日,《文汇报》第三版的“科学工作者论坛”,发表俞吾金的文章《哲学研究要提倡发散式思维》。

文章附图的“作者简介”提及,俞吾金,36岁。1977年考入复旦大学哲学系,1981年考取复旦大学哲学系西方哲学史专业研究生,1984年毕业并获哲学硕士学位。现为复旦大学哲学系现代西方哲学研究室教师、复旦大学青年理论工作者联合会副理事长。

实际上,对俞吾金教授的了解,始自1993年8月在新加坡举办的首届国际华语大专辩论赛。复旦大学队的四名辩手姜丰、季翔、严嘉、蒋昌建的背后,是“狮城舌战”的教练兼领队——俞吾金。他参与了复旦辩论“梦之队”的召集、训练和比赛的整个过程。

四十年前的报纸,发表文章之时,正是俞吾金毕业留校工作后的第一年。作者阐述的“哲学研究要提倡发散式思维”,应当说是其学业水平的展示和学术观点的表达。

如文章所言,“发散式思维是一种开拓型、创新型的思维,它将整个地改变我们在过去的哲学研究中所采取的做法”。进而,作者从“研究对象、研究领域上的发散”和“学术观点上的发散”以及“思维振荡幅度上的发散”与“思维方式上的发散”等四个方面进行了说明。

在“学术观点上的发散”方面,作者以著名分析哲学家维特根斯坦为例,指出“凡是优秀的哲学家在学术观点上都敢于发散,敢于标新立异,一方面是大胆怀疑前人的结论和传统的见解,另一方面是敢于发前人之所未发”。

对于“思维振荡幅度上的发散”,文章所言,时至今日依旧具有强大的启示作用:

从时间上看,思维振荡幅度是由历史、现实、未来这三部分组成的。在以往的哲学研究中,思维振荡的幅度很小,大多局限在历史的范围内,即对以往的思想资料进行注释、介绍或研究,哲学工作者的思维很少振荡到现实中去,至于未来,就更少有人问津了。因为研究未来,不仅要有对历史和现实的深刻的洞察力,而且更需要卓越的想象力和预测的能力。我们的哲学研究必须大大地扩展思维的振荡,把它发散到现实和未来的领域中去,这也正是邓小平同志提出的“三个面向”的指示所蕴含的意思。

出生于1948年6月21日的俞吾金,1985年6月6日在《文汇报》发表文章时,离他37岁的生日还有半个月,所以报纸介绍写的是36岁。在过了66岁生日后的2014年10月31日,他带着2013年发表的《哲学是“关于世界观的学问”吗?》的“俞吾金之问”去了浩瀚的宇宙、哲学的天堂。

同一版面的“理论书简”栏目,是一篇《“这儿没有愚蠢的问题”——在美国大学的教室里》的介绍性文章。作者是丁学良,1985年4月25日写于美国匹兹堡大学。

今天读来,虽然不觉文章有新颖之处,但在四十年前,它无疑是国人放眼看世界的一则生动案例。

2025.9.6

张勇更多作品

世说文丛总索引

评论