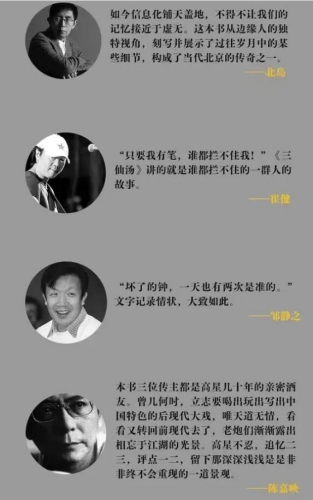

我见过高星次数不多,大体印象是位沉稳和善颇有人缘的诗人,读他的新著《三仙汤》发现他是一个追求文本倾向的学者。他是阿坚、狗子、张弛的“密接者”,对三位北京作家追根溯源,对他们的成长背景、恋爱婚姻、酒局趣闻,通过平静的叙述,清晰地展现出来,代入感很强,如果与他们有过交集的友人,就会浮现出过往觥筹交错的情境,音容笑貌依旧栩栩如生,同时勾起很多回忆。

在北京我最早的认识的是“圆明园诗派”的黑大春(上图中),去过他在中关村的家,还与他到马尾沟吃过饺子。阿坚是我第二位认识的老大哥,很早就听闻他的诸多事迹,作为传奇人物般的存在。他从四条路线六次入藏。骑车从北京去过新疆,徒步从古北口沿长城走山海关,千禧年前后他出版了《流浪西藏》《流浪新疆》。我寻访阿坚时,首先去过西单灵境胡同那间的小平房,那个房间自由出入,也不上锁,屋里有他弟弟赵世民的古典音乐盒带。

世纪初是个网络诗歌繁盛的时代,恰逢“民间写作”与“知识分子”的盘峰论争,诗歌论坛如雨后春笋纷纷建。我在北京工作过一段,作为天津出身的诗人,对北京多个文化圈都有不同程度的介入。高星在序中罗列的“北京圈子”文化,列出的关系网,令我忍俊不禁。因为北京的圈子不单圈套圈,而且交集得更为复杂,我就时不时闯入“敌营”。作为前辈诗人自然基本是宽容心态被接纳,像偶遇芒克一起喝酒;在2004年印刷学院朗诵会遇到“朦胧诗先驱”食指,对我这个后辈坦诚相待。他上台脱稿朗诵新作,激情洋溢,令现场沸腾。那次黑大春也来了,他那时已尝试了“诗乐合成”,登台吟唱了一首《天黑黑》。

2001年我去了北大未名湖节,本来与胡续东、曹疏影有过联络,在现场遇到了“诗江湖”大管家南人和80后诗人阿斐,未和他们“学院派诗人”打招呼,就与“民间立场”的诗友闪了。后来作为天津“守望者”(后来的“个”)代表,受邀与诗江湖“下半身”诗人相聚,那次酒局济济一堂,南人、沈浩波、尹丽川、巫昂、谢湘南、盛兴、竖、轩辕轼轲等诗人悉数到场。在歌德学院艺术沙龙的一次活动,结束后我还与所谓知识分子诗人王家新、萧开愚、孙文波交集过一次。

2009年夏在南锣鼓巷马路上偶遇春树,和她一起打车去奥运村交房租,回来和她的德国男友聊了会文德斯,春树竭力推荐《布考斯基煮了七十年的一锅东西》。2010年10月受草场地CDD300邀请参加了一场民谣朗诵会,与俞心樵、钟立风、木西子诗相遇喝酒。

在北京酒局文化里,无疑阿坚、狗子、张弛为核心的饭局,涉及面广,兼容性最强。当时酒局多元聚合,有诗人、作家、导演、媒体人、做影视的,对于我而言好多不认识的,其中有印象的是贺中、牟森、李大卫、蓝石、邹静之、黄燎原等。遇到石康我还跟他一本正经聊文学,聊他的《晃晃悠悠》《支离破碎》还说他写得随性,石康则说“哥们别当真,我觉得就那意思,喝!”,我一下就泄了气。后来他的随笔《鸡一嘴,鸭一嘴》寄给了我,我在报社负责的版面做了他的专访。

有位北京晚报编辑,忘了名字,在酒局约评价崔健的稿子,也让我写了一篇,后来发了,稿费寄到了和平文化宫,因为是手写,也没留底稿,唯一记得是我从批判新歌的角度写。说他复制自己,后来随着深入,崔健后面不少歌,更有实验创意,在我看来,他和窦唯是艺术探索走得最远的两个摇滚人,原来还有个王磊,但是歇了。

狗子是饭局明星,不是在喝酒,就是在喝酒的路上。饭局上没有狗子索然乏味,人们都期待他的“表演”。他男人缘女人缘都很盛,坊间他的传闻也颇多,最典型就是有回狗子喝酒深夜回家,取了银行卡到外边找宾馆去睡。

有一次跟狗子从傍晚到凌晨喝了三轮酒,又找了个小馆,狗子一时兴起,站在餐桌上朗诵我的诗,他似乎很喜欢我的《莫里哀》那首诗。(后来才知道这是他的拿手好戏,经常如法炮制)。

早晨太阳升起,我俩坐在马路牙子喝着北冰洋汽水,聊起了太宰治和村上龙,他说很喜欢这两位日本作家。还有一次在狗子家,一众诗人喝高了,在他家白墙上题诗,醒来才发现自己也胡闹写了黑乎乎一片。阿坚以为我没喝多,还提醒我,别跟他们一起胡闹,却不曾想我也高了,完全不知自己干了什么,诗人都是疯子,哪有那么多禁忌。

还有次也是连番喝酒,跟狗子、张弛打一辆车,到了他家,他翻大家杂志,看到他发的短篇小说,好像叫《哨楼》,我很喜欢。再后来他把《北京病人》送给我,就是北京饭局光怪陆离的人和事。

2008年夏天张弛来津,徐江与张弛唇枪舌剑,我跟发小寻连着敬酒,把老驰灌跑了。2011年6月12日封原推荐我到社会山沙龙做了《日本新锐导演群像录》的讲座,之后不久他还推荐狗子来做活动,据说那天狗子喝多了,带着啤酒上台,放了几张图片,没讲几句就散了。

疫情前一年(2018年)张弛、狗子、高星一众朋友来津,在成都道桂园餐厅组局,老驰还去了沈阳道淘古董,饭桌上聊起了他们要去日本寻访太宰治,后来他们见了太宰治女儿太田治子,获得授权出了《向着光明》,狗子与老狼、唐大年合作拍了纪录片《三味线》,狗子在日本也是日日不离酒不是啤酒,就是清酒,他去了禅林寺,在太宰治的墓碑前,他拿出清酒,一人传了一口,余下的倒在地上,算是和太宰治共饮,还在墓前朗诵了太宰治的作品。

再就是狗子邀我去了北京一个酒局,现场记得有杨黎、赵志明、高星、苏非舒等一众诗人,记得也换了几个地方,人多嘴杂,喝多了和曹寇住在一个宾馆,聊了几句他好像小说改编成电影,他跟我写作理念有冲突,我是经典意识,他觉得写作就是玩,他还调侃我,我觉得他没啥文化,但是我们都是狗子的朋友,才有机缘相遇。

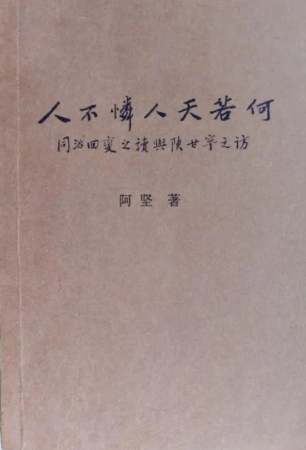

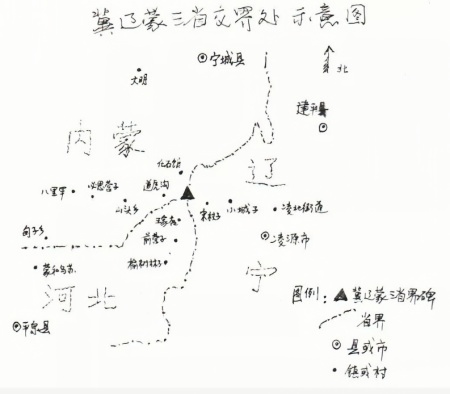

阿坚是“反文本”倾向,有手写信(便条)的习惯,他写在烟盒上、菜单上、餐具、瓦楞纸上。他喜欢在墙壁上题诗,还喜欢自印诗集,印象最深的是送我的《自由宣言》。他早年主编过七十多期《啤酒报》,把北京周边的野山、野长城爬遍了,他还寻访三省交界处(42个)、北京郊区的废村、四处寻访老教堂、古塔、废弃的监狱……

“后小组”的抄老家之旅,就将狗子、张弛、阿坚、高星的故乡都走一遍。阿坚一贯拒斥“主流”,与时代较劲,不与“流俗”合作。早期他有一个汉显传呼,后来用上了手机,但不用智能手机。他仿佛燕赵侠士,常年奔赴国内的“残山剩水”,写了很多“流水”游记。他有种时代与生俱来英雄主义情结,他“崇低”,亲近底层,还有一种“领袖欲”,跟边缘诗人小招他们混迹一起,就折射了他的这种心理。

如今阿坚躲在石景山古城,躲西局的活动,往外跑的少了,写点东西放在抽屉里。他将生活当作“行为艺术”,即兴偶发为之,内含着对“快餐文化”和“精英文化”的双重结构,最近出来也是因为老贺的《燃烧时间的灰烬——北京当代诗人十九家》出来,他才露个面。

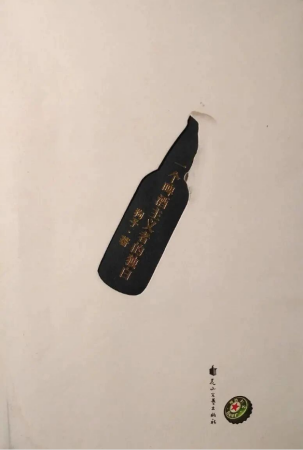

狗子如今回归家庭,作息恢复正常,专注培养“小狗”,老驰饭局叫他,他也极少出来。他可以说王朔之后“京味小说”的一股暗流,对人生状态描述天然恣意,虽然都是自个的事,却特别引人入胜。他与啤酒、酒局紧密相关,试想没有了个这个环境,就有些难以为继了。

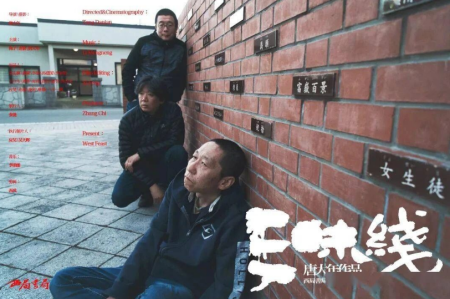

张弛被看作“老顽童”、玩家、有人说夸他“聪明”,实则他喜欢搞怪、性格乖张。他与阿坚的写作、处事、行为习惯迥然不同。但老驰是三人中能做些实事的文人,他策划西局成立周年颁奖和画展、策划出版图书,还接下了阿坚的啤酒花艺术节;他拍摄电影《盒饭》、纪录片《三味线》拍摄背后都有他的功劳,他是三人中有些经典文本诉求的,写作方式风格也是多样。

令人怅然的是四人各居一方,渐行渐远。阿坚不用微信,狗子朋友圈也不更新,高星躲在怀柔桥梓新王峪村,在西局公号上,时不时看到他采访手工农艺师的文章;老驰和老鸭则隐居在大兴小黄垡村,他将生活记录下来,不断更新着《农事》,在他的视频号能看到他朗诵着《大事记》里面的诗。

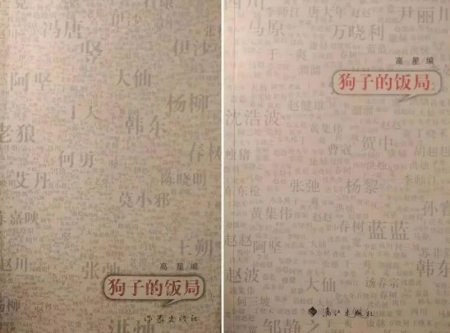

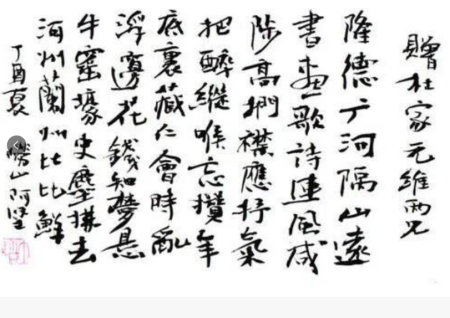

“三仙”他们写作与酒局无法分割,酒是他们生活聚会的重要载体,北京饭局文化、圈子文化也是他们写作推起来的,阿坚的随笔和评述、狗子的小说《一个啤酒主义者的独白》《迷途》、张弛的小说《北京病人》《我们都去海拉尔》还有张弛和帅克主编的《北京饭局》(多人随笔);高星之前编过两本《狗子的饭局》,再加上最新的《三仙汤》出版。

我觉得这本新书的出版,可以拉动介入饭局的诸多诗人、作家朋友对“三仙”“四仙”更多的追述,继而令类似詹姆斯抵抗“文化失忆”的类似遗憾避免发生,这也算大家合唱了一首“北京饭局文化”的挽歌吧。

2022.7.1 天津

原载 任性知日

原标题是《《三仙汤》勾起我的北京饭局回忆,大家合唱一首“文化江湖”的悲歌》

任知更多作品

世说文丛总索引

评论