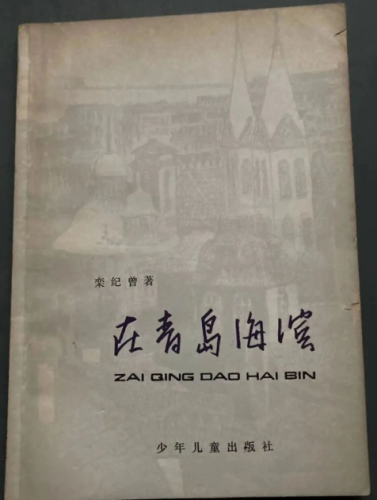

《在青岛海滨》,是1981年少年儿童出版社出版的一小册长篇游记。从作者栾纪曾的名字看,差点儿同曾纪泽混淆。

实际上,栾纪曾在青岛人民广播电台工作。而记忆中的曾纪泽,是曾国藩的次子,晚清颇有建树的政治家和外交家。在与俄国进行外交谈判时,曾纪泽据理力争。签署的《中俄改订条约》,为中国收回伊犁地区的土地。这在近代外交领域,被认为是有限的胜利。

写作者栾纪曾,在1989年出版的诗集《虹》自我介绍时,曾有过这样的一段话:

栾纪曾,1941年农历正月十四,大声哭叫着被母亲从高密乡下送到了世界。因为哭叫全然不能改变坎坷的人生,便渐渐学会了沉默和思考。

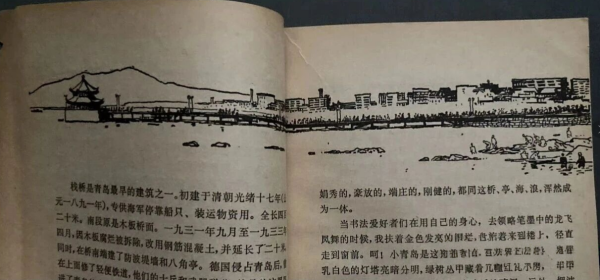

这种沉默,就是后来以文字的形式传递给受众群体,让一种沉默变成诗的语言,培育出思考的土壤以及从中萌发新芽。《在青岛海滨》是作者从上海出发,以客轮行将进港时,从海上的视角开始描绘城市的风光,进而串起陆上的沿岸游览,直至东抵崂山。

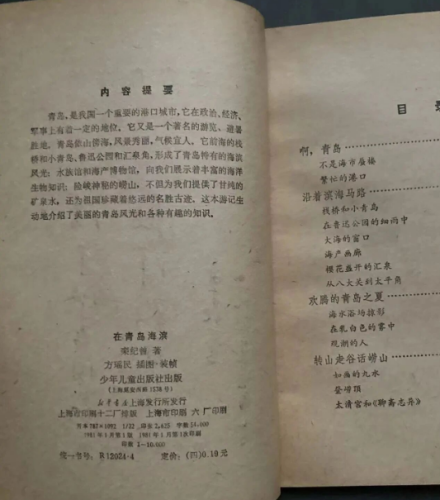

内容提要的页面,显示书中的插画是方瑶民。

方瑶民(1933-2018),江苏无锡人,1955年毕业于华东艺术专科学校绘画系。五十年代至六十年代主要从事连环画创作,七十年代后期加入少年儿童出版社,负责连环画、插图和封面设计工作。

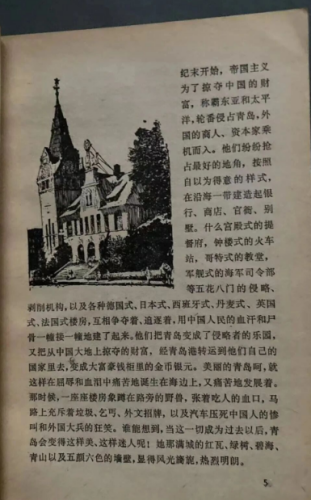

《在青岛海滨》的不少插图,比如海上看青岛、火车站、栈桥、水族馆、海水浴场、中山公园以及崂山等等,给读者以身临其境的感受。特别是已消失的火车站塔楼,它原本的外观式样和建筑细节,让插图带给人们以精准的回忆。

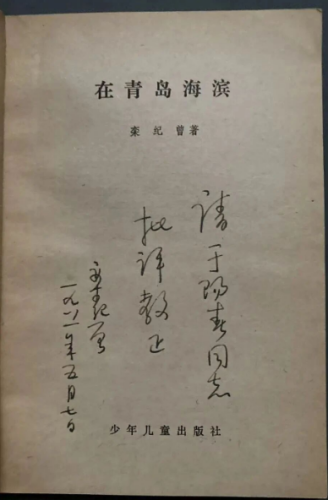

书的扉页,是作者签赠字样的“请于阳春同志批评教正”。日期的1981年5月7日,是在当年1月份印刷后的新书。于阳春,应为《大众日报》美术编辑、一代报人和当代山水画家。

末尾的第80页,显示“写于1979年4月、6月 改于10月 青岛”的标记。“太清宫和《聊斋志异》”是最后讲述的故事,页面左上的插图是额头撞出大疙瘩的崂山道士。不得不说,欢快轻松的游记,配以碰壁的不学无术者,是这册儿童读物带给世人的最大警醒和启示。

文旅二字的选词,不只是单单的游山玩水。文旅所承载的历史脉络与文化内涵,是城市赋予人们最大精神财富的力量和源泉。

栾纪曾老人出生年月的正月十四,是辛巳蛇年的1941年2月9日。乙巳蛇年,又一个轮回的七月初七。二九合体,日月归一;酷热难耐,先生远去。

在《关于海,关于桨与帆及其它》一文的开头,栾纪曾写道:

我喜欢看海,喜欢站在岸岩上,一边享受略带腥咸气息又声若和弦的风吹送湿润和清凉,一边与连天波涛进行全身心的交流,让自己完全溶进它的辽阔、纯净、空灵与包容,溶进那一片湛蓝的激情与梦幻。无论阳光怎样跳跃,云雾怎样迷蒙,它总是一咏三叹,气象万千,充满动感和力量,也充满迷茫和诱惑。

站在海边,在青岛海滨,闻闻清新的空气、念念沉默的诗句。这里漂浮着城市的气息,迎来的又是岛城新的一日。

张勇更多作品

世说文丛总索引