第一次对贾波叔叔的名字产生疑问,大约是在上小学的时候。那是春节假期的一天,我同奶奶在家里,父亲去别人家拜年了,母亲则仍旧上班。我没记得哪个春节母亲是不加班的。

敲门、我去开门,进来了贾波叔叔。一张红润的面庞,加上带有旋律的普通话,是我再小一点儿在美术公司玩耍时已有的印象。记不清这次与父亲的同事有过怎样的谈话,只想着临走前贾叔叔在信纸上留了一张便条。几句拜年的话占满了几乎整页纸,最后是“向嫂夫人问好”,落款“福来”。

父亲回来后,我问福来是谁,答曰福来、贾福来,就是贾波。不过对于“嫂夫人”的称呼,算是给我印记深刻的一次言语扫盲。

大约又过了十年,同样的一个春节,也同样是我和奶奶在家。我在翻阅一册刚从外文书店买回来没几天的《汉英辞典》时,来了拜年的贾波叔叔。这次谈话,有了清晰的记忆。当时说起我念书的学校,贾叔叔说他同中文系的系主任很熟,并曾经受邀去校园做过艺术讲座。

广饶路那座不大的学校,在岛城也是人才汇集之所。教学楼的三层北侧,那间最大的教室可容得下六七十人,是举办讲座的必选场所。时间的交错,未能赶上听讲座的机会。当时更是没想过,为什么不把贾叔叔请到外语系办个讲座呢。

之后的若干年,不曾记得在哪里还见过贾叔叔。倒是妹妹学画画时,经常跟着贾老师在四中上课。时不时听到他的消息,总好像是在哪里见过面一样。

四中在德平路上坡的北侧,晚上空闲下来的教室就成了文化学习班的授课场地。

四十年前,贾叔叔的父亲从烟台辗转来到青岛,便是先在甘肃路一间不大的阁楼里栖身的。之后他在青岛开办了美术教育学习班,培养了一批早期的美术人才。

德平路与甘肃路相距不过三百米,时空隧道把父子二人的生活历程聚焦于这样一个无形的节点。串联起的一段段难忘的记忆,成为今天的人们去探求两代人成长轨迹的依据。

小时候的外事活动,大多与过年有关。记得父亲领我去过贾叔叔家拜年,是在东镇大光明电影院旁边的一座三四层高的楼上。那片区域统称为南山,大多是些低矮的平房。纵横的小路,更是崎岖不平。唯独贾叔叔家的楼,看起来才像是一座真正的楼。

南山市场是极负盛名的。这里储存着烟火气息的生活场景和千家万户的欢声笑语。世纪之交,在南山南侧的坡上,紧靠延安路街边建起的、当时并不多见的两栋高层,即借取“悠然见南山”上半句的核心字词来充当这处地产项目的名称。

如今的南山,依然保持原有的人气和布局。只是平房变成多层楼房,市场引退进入室内。里里外外的往来人群,自然少了原生的年长者,添补的是四面八方的外来客。

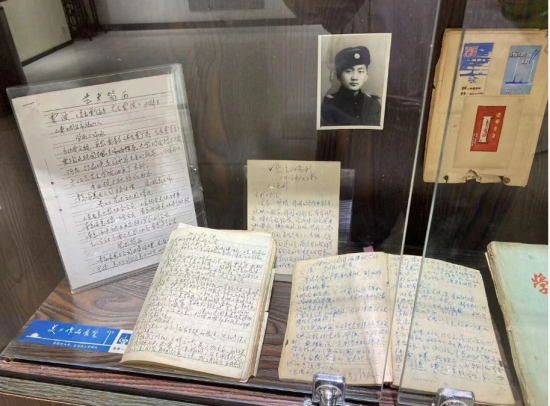

随想随记的几篇美术公司的短文晒出后,得到几位前辈的支持。石芃叔叔发来了一张美术公司门前的集体照片,是七十年代欢送同事谢可新回四川前的部分人员的合影,其中就有清秀面庞的贾波叔叔。按照时间估算,大致是他三十六七岁的样子。

经历过一场家国劫难之后,照片上他的神情看起来并没有现在想象得那么沉重。从石芃叔叔那里还了解到,贾波毕业于北京艺术学院。难怪我在美术公司听到的典型“京腔”,当属贾叔叔最为经典。

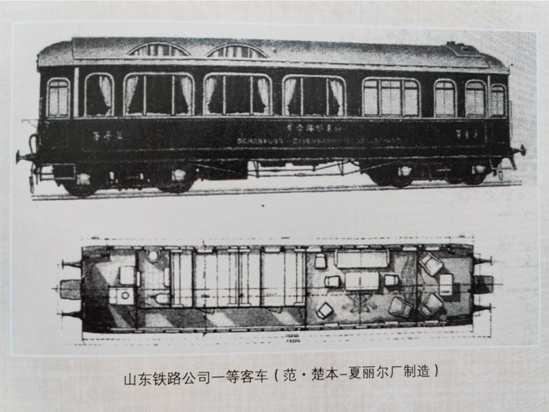

七十年代中期,铁道部四方机厂为坦赞铁路生产了一批车厢。其中有两节是总统专用,需要“根据油画织锦装饰车厢”。于是,吴冠中先生受命专程从北京来到四方机厂,现场创作“乞力马扎罗雪山”和“维多利亚瀑布”的两幅油画。

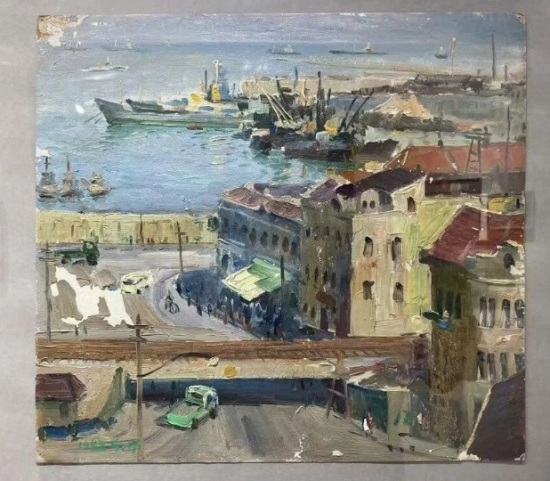

在北京求学期间,贾波受教于吴冠中。在吴先生的油画创作完成后,贾波邀请恩师到美术公司指导工作,并随后陪同老师在青岛多地写生创作。吴冠中先生存世的多幅青岛主题的油画,基本完成于此次四方机厂之行。

八十年代初期,美术公司在体制内的无序管控下日渐凋零。贾叔叔曾在此间主持过公司的日常工作,但随后他也调离,到了韶关路上的“九三学社”。

从中山路54号的美术公司到韶关路54号甲的民主党派办公地,这种数字的巧合也在生活的空间发生着不期而遇的巧合与重叠。

多年的同事,父亲与贾叔叔保持着一年一度的佳节问候。在大家退休之后,他们又没打招呼地在老年大学相遇了。父亲与贾叔叔,居然同在一个班里补习国画。

上了一个学期,贾叔叔又给老年大学教授西画去了。又过了一个学期,他转学音乐去了,并随后加入“青岛市老干部合唱团”。我曾在晚报上见过合唱团在比赛中获奖的图片。令人佩服的是,贾叔叔还担任过一段时间的合唱团指挥。

可以想象,从美术跨界至音乐,虽同属艺术范畴,但从紧握画笔的手到引吭高歌的口,从沉默作画到发声歌唱,这种转换极像是艺术生命的相融与再生。

展览现场的多幅油画作品,大部分都是我未曾欣赏过的。唯独河北路的铁路桥洞和小港码头的泊船,是最熟悉不过的窗前一角。

如今的莘县路,已变作高架的桥底。济南路临近铁路线的房屋,也都全部拔除变成了拓展的路面和预留的停车泊位。城市更新,任性地把原有的空间肌理改造得千篇一律。旧日的细腻风景,只在画家的笔端留下恒久的印记。

后来我远离家乡,对青岛旧事也知之甚少。但在平度路的群众艺术馆,原来的永安大戏院的一层,举办过一次贾波师生美术作品展,我是专门去参观了的。

踏上门口的石阶,便是一道自动门。人未近前,就伴着声响左右开列。大厅南北两侧的墙上悬有不少作品,包括他的几名学生。活动有贾叔叔女儿的参与,我与她未曾谋面,但似乎我们是同龄。贾叔叔的儿子叫贾大卫,一下子让人想起了真人米开朗基罗。

离开展馆的一瞬间,我不时在想,为什么这样的一次活动选择了群众艺术馆。难道是为了印证艺术是人民大众的吗。可为什么群众艺术馆,又设在了曾远近闻名的永安大戏院。难道历史就如同是在这戏场,然后再顺理成章地认定出人生如戏的终极结论吗。

可以确定的是,人生绝对是一部真戏。而所谓的真戏,不见得就是那只能体验一回的真实人生。

2018.9.25 记录

2025.8.1 更新

原载 rossen

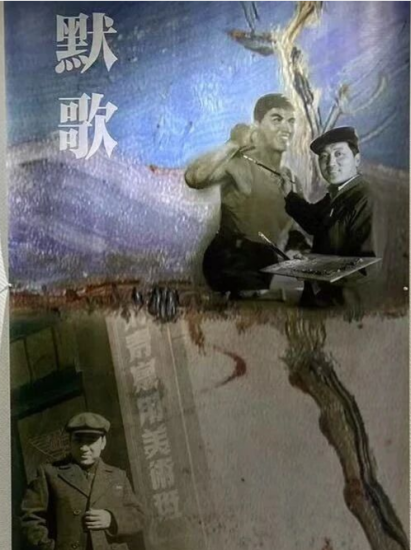

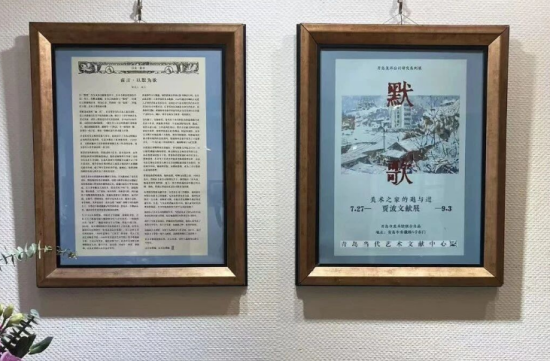

作者注:图片取自“默歌——美术之家的退与进·贾波文献展”,良友书坊与青岛市美术馆联合策划,安徽路5号东门、展期自7月27日至9月3日

张勇更多作品

世说文丛总索引

评论