千秋功罪千秋说,哑口无声却有声;江河常照经霜月,沧海难洗血泪痕。(谢韬)

人到老年,觉得有些经历还是写下来,就算现在没多少人爱看也没关系。相信我们的子女,到了他们年老的时候,也会像我们对上辈人一样,重新对家庭的历史感兴趣。那时再来看这些记事,可能还会觉得很珍贵呢。

从我的父母开始,到我的孙辈,我们家在青岛已经生活了四代。也曾三次离开青岛,又三次回到青岛。特别是1960年代“史无前例”的运动中,全家被“遣返”离开青岛,跨越了六七八十年代。历经曲折。往事历历在目。

这是一个普通家庭、家庭的各个成员,被时代的巨浪裹挟,被迫接受、适应与忍耐,也有呼喊与抗争的经历。算不上惊心动魄,却是岁月的留痕。

这只是个人记叙,虽然尽量保持理性,然而总要有些情感的浸入;力求真实记录往事,恐怕难免记忆有误。就其大的方面说,是真真确确不容置疑的。放在大的时代背景下,它又仅是大海中的一朵浪花。

2025年9月21日

(1)“文革”开始了

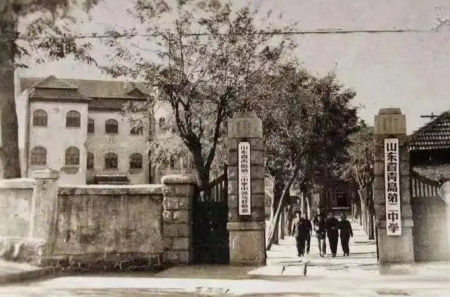

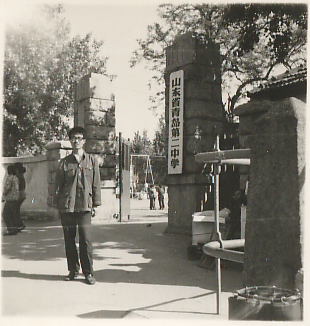

1965年夏天,我从青岛安东路小学毕业,考入青岛二中。这所中学被认为是青岛最好的中学之一,每年的升学率(考入大学)在全市名列前茅。

我考入二中后,被老师指定为数学课代表。后来听说是因为考学时我数学成绩全班最高。其实比较起语文,我可以说是不喜欢数学,考试时的成绩好,肯定是碰巧了。

当年二中共招收了八个班。分成四个班的五年制四个班六年制。五年制在当时算是一种试验。要用五年时间学完初高中六年的课程。比普通学制的中学生早一年考大学。“文革”使我们上大学的梦破碎了。几十年后重新聚会时,得知我们班只有几个人“文革”结束恢复高考后考入全日制大学。其他同学大多是通过电大、夜大等学习,取得大中专学历。有谁不相信“文革”耽误了整整一代人,看看、了解一下我们班同学的情况,就能得出正确答案。

我在青岛二中学习3年,实际上课的时间只有一年。后面二年,搞“文化大革命”,基本上没有上课。但二中的求学经历,给我带来终生的影响。老师们知识广而深,对课程驾驭熟练,又富有技巧。比如,数学郭老师,当时30多岁,瘦瘦的样子。她头脑灵活,把数学讲得那么富有趣味。给出的解题思路常常独辟蹊径,“不愤不启,不悱不发”,引领我们从新的、更巧妙的角度思考。

先后教过我们语文的魏老师、孔老师也各有特点,都有水平。魏老师大约教我们一个学期,就调到市教育局工作了。孔老师从15中调来我们学校。他在15中的时候,也教过我姐姐。这二位语文老师不但教语文课本,还指导我们读课外读物。记得两位老师指导带领我们读过当时出版不久的小说《欧阳海之歌》和《渔岛怒潮》。孔老师是胶东一带人,普通话讲的不是太好,给我们朗读《欧阳海之歌》中的章节时,浓重的乡音,长久地留在我们的印象里。

而高年级的老师们,更是厉害了。很多人绝对可以说是专家,甚至有的可以称为大师级的老师。可惜因为“文革”,我们没有机会跟着这些老师学习。

二中的语文组在1966年3月,从全校各班级中选出优秀作文,汇编成《青岛二中学生作文选》,在校内交流,提高学生们写好作文的兴趣。这本作文选还送到其他中学,因为是二中编的,其他学校把它推荐给学生看。

这本油印的作文选,在当时就有影响。几十年后还常有人说起。我的一篇作文被选入其中。也因此,我在学校里小有名气了。2020年,感谢一位朋友,给我提供了照相,使我看到自己54年前习作。

还有教我们英语的高老师,是位女士,当时可能不到30岁。她非常重视英语音标及单词的发音,指导我们读准每一个音。她特别重视发音口型,不厌其烦地、稍有夸张地让我们看她的口型,一遍一遍地、在课堂里从前走到后,又从后走到前,给我们示范。可能是初一第二学期才开的英语课,实际上她教了我们不长时间。“文革”中复课的短暂时间里,她还教过几节课,但那时已不用课本了。恐怕她也没有心绪,教了几次“Long live Chairman ×”等几句时兴的口号。因为家庭挨整,我当时对学这些很厌恶,但还是记住了这句荒唐的英语。

高老师重视发音口型的理念和实践,影响到我后来学习英语。2010年,我在学了多年,放下又拾起多次后,接触到了台湾赖世雄老师的英语教学法,才知道赖老师与我们当年的高老师是持同样观念的,也是以此来教学的。赖老师教的是标准的美式英语。他非常重视标准发音的基础练习,有“慢就是快,少就是多”“把自己想象成婴儿”等说法,强调一定要一个音一个音地扎实练习发标准的音,打好基础就能事半功倍。

我自从跟着赖世雄老师的课本开始重新学习英语后,基本上再没有中断过,虽然早过了学习外语的黄金年龄,但坚持学下来,还是有相当的收获。2017和2018年,我获邀两次到美国加利福尼亚大学圣迭戈分校心理系,以访问学者的身份从事交流与研究。考察我的美国教授,对我的英语水平给予称赞。第一次我们通过skype通话时,就能比较顺利地交谈。说明我学的英语,发音是比较标准的,是活的英语,可以交际时使用。追根溯源,要感谢当年的高老师,感谢现在的赖老师。

作为曾经的二中学生,常被人羡慕和恭维。在此,我要感谢二中,感谢二中老师们的教导栽培。我之所以能在“文革”后,以只读过一年初中的资历,考进了大学,二中当年的培养是起决定作用的。当然,我的小学——安东路小学良好的学风与学习环境,小学各位老师的辛勤培养,打下了好的基础,也是重要的一方面。同样要感谢我的小学母校和各位老师。

要说“文革”,就要说说政治方面的情况了。大体说,从四九年以后,政治运动有这样两个趋势:一是运动越来越密集,比如说1964年刚搞了“四清”,1965年就开始批“海瑞罢官”,1966年开始“文化大革命”,与四清连起来了。二是波及的人越来越广泛。“文革”前,历次政治运动,我父母这样历史上有点问题,即在旧政权旧军队里做些事,担任低级职务的人,虽然也被触及,但终归没有受到打击。但没有逃过“文革”。

在学校里,提出 “又红又专”的口号。反面就是走“白专道路”,即只重视专业知识学习,不重视政治。学生被要求学工学农学军,所以我从1965年9月入学,到第二年9月我们全家被“遣返农村”,一年的时间就下乡劳动4次。

“文革”开始时是批判“三家村”。报上说,邓拓,吴晗,廖沫沙三人组成了反党集团,通过写文章反党。报纸上连篇累牍的文章批,我们学校也在大操场上开了一次批判大会。除了批见不着的三个人以外,有一位高年级的学生上台发言,他说以前由于认不清这些人的真面目,曾给其中一人写过信,请教写作,现在要揭发云云。我们作为14岁的少年,对这些不过人云亦云,当作看热闹。在没有波及自己的时候,触动不深。

1966年5月份,我们在李村附近的南龙口劳动,忽然说是中央发布了五一六通知,这个通知应该是“文化大革命”正式开始的一个标志。晚饭后负责人就决定中止在农村的下乡劳动,回青岛参加游行。于是,当即出发,夜色中往青岛走。这个村在当时崂山县驻地李村的东面,写到此我在地图上查了一下,从这个村到青岛二中是26公里,即52华里。印象里我们走了一夜。因为是吃过晚饭,应该是九十点钟出发的,50多里路,大约要七八个小时吧。记得进入青岛市区天就亮了。大家都累坏了。

后来就兴起了破四旧,学生和一些青年工人上街,入户,找所谓的封建或帝国主义的书籍,文物等,堆在街上烧毁,搞的到处乌烟瘴气。在那段时间里,大街上整天烟雾缭绕,烧“反动书籍”、过去的衣服,抄地主资本家的家,一切不符合革命的东西,都加以破坏。社会笼罩在狂热中。我们由于年纪小,对以上这些活动,没人来要求我们参加,我们也就只是看热闹。当然不上课了。我们就天天到校以后,一看没事,就转到街上看热闹。记得有一天,到浙江路上,看到一些人正在拆卸天主教堂屋顶上的十字架,围观的人很多,交通几乎堵塞。

接下来,运动开始针对人了。学校里高年级的学生们开始批斗学校领导和老师。当时,搞“文化大革命”,都是看北京的。先是把矛头指向所谓“走资本主义道路”的当权派。所以我们学校的书记和校长首当其冲被批判。不久,扩大到对右派,历史反革命等所谓地富反坏右分子的批斗。

大字报贴满了学校。我们眼中原来高高在上的领导,文质彬彬的老师,还有平时食堂里做饭和带领劳动的工友,这时都被学生分成了好人和坏人两部分。老师们的历史和政治身份被公开出来。家庭出身不好、历史上有问题的、右派老师,还有一些被认为有资本主义思想的,发表过错误言论的老师都成了揭发批判斗争对象。

大连路老房子旧照。前后两个楼。这是前楼,我家曾经住过的。由日本人建于日本人第二次占领青岛时。住邮电局高级职员。有住户养有大狼狗,故曾被称为“狼狗院”。抗战胜利后,国民政府接手,仍用作邮电局高级职员宿舍。我家约从1956年住到1969年

大连路老房子旧照。前后两个楼。这是前楼,我家曾经住过的。由日本人建于日本人第二次占领青岛时。住邮电局高级职员。有住户养有大狼狗,故曾被称为“狼狗院”。抗战胜利后,国民政府接手,仍用作邮电局高级职员宿舍。我家约从1956年住到1969年

除了学习方面,二中尤其重视体育。师生热爱体育成为一种时尚。每天下午课后,操场上全是人,大家自觉锻炼身体。学校设施也比较好。篮球架排球场足球场单双杠,沙坑等都有,方便学生锻炼。我记得学生可以借器材,像篮球等。一进主校园,有一个篮球场和一个排球场,经常举行比赛。有学校内部的,各班各年级之间的比赛,也经常邀请外校球队来比赛交流。我们常去观看。乒乓球桌,主院分院(当时学校分主院和分院两部分,中间隔着一条青岛河。我们一年级学生在西院即分院上课)都有。各类球队由专业老师负责训练。

当年二中的排球和乒乓球在全市乃至全省中学里都是比较有名的。经常在各种赛事里得奖,这些都激励学生加入体育活动。虽然中学生面临将来考大学的压力,但那时学生并不是死读书。热爱体育是一方面,其他的各种爱好也很多,在学校的鼓励和老师的指导下,有各种兴趣小组,利用课余开展活动。

“文革”以前,师生关系融洽。可运动开始,一切变了。真难解释,为什么昔日的好关系一夜之间变成了敌对?受老师诚心教诲的学生为什么反过来,视所谓有问题的老师为敌人、仇人,加以批斗,甚至迫害,甚至迫害至死?这真是需要社会学家、心理学家好好研究一下。

“文革”开始后,学生们给学校的书记兼校长贴了不少大字报,这位书记姓隋,个子不高,我们平时跟他没有接触。我不记得是否批斗过他,印象里后来把所谓“揪”出来的称为“牛鬼蛇神”的教职员工集中排成队,让他们劳动的时候,队伍里有他。但时间不长,斗争的矛头就转移,离开了针对干部,而转向历史上有问题的人了。再后来,听说市教育局把他调走了,可能也是出于保护他的目的吧。

我参加过一场对一位姓尹的语文老师的批斗会。在一间教室里召开,让他低头站在椅子上。学生分别发言历数他的错误,让他回答。组织者和发言的人都是高年级的学生。我们年龄小的学生只在后面看。尹老师是一位知名的语文老师,常在报纸上发表文章。学生在批斗会上,批判他哪些文章是反党反领袖,或歌颂资产阶级等。要他交代。他回答的不满意,学生就喊叫。但那时还没有打人。不过这种气势也够吓人的。批斗会结束后,我看到尹老师衣衫不整,满头大汗,很狼狈的样子。还好,尹老师挺过了“文革”,由于教学成绩优异,获得很高的荣誉。

在学校里,我还参加过批斗青岛市委书记、市长张敬焘的大会,批斗会在学校礼堂举行。因为党和国家最高层号召学生造反,突然兴起的狂热运动,以及对生产和社会秩序的冲击破坏,下面各级党政干部,也不知道怎么处理。他们的应对方式被学生称为压制群众运动。在我校的批斗会上,学生质问张为什么压制学生造反革命等。张的回答学生不满意,有人带头喊口号,造反有理,打倒张某某等。张穿着朴素,黑布鞋。张是山东博山人。批斗他时让他站在礼堂的台子上,张低着头操着浓重的家乡口音回答学生的质问。他的两个孩子一男一女当时也在我们学校上学,女孩跟我一班,是我们班的班长。他们也参加了批斗会,我见到了,但他们没说什么话。

到1990年代初,我在青岛科技报时,曾通过张敬焘的女儿、我的同学联系,到济南省委大院他的家中采访。张当时任省政府特邀顾问。请他讲了在青岛工作的情况,以及“文革”的经过。张对于前段,即他在三年困难时期调来青岛,如何发展生产,领导人民度过困难讲的比较多,对于“文革”一段,他讲的很简洁很谨慎。我采访他之后写了文章,发表出来。有些人通过我的采访文章,才知晓了张离开青岛后的情况。

再回来讲。说到体育器材。“文革”给老师写大字报。我们才知道,体育器材室里负责保管发放器材的一位很和蔼的老人(男性),原来是教高中数学物理的,打成右派不让教学了,派来管器材。也知道,指导我们上劳动课,一位女性,也是右派被剥夺了教学的。

高年级的学生们造反,批斗老师忙得不亦乐乎,在这种氛围里我们也受到感染。我也与几位同学一起,去教导处领了笔墨,写大字报。给谁写呢?见到有教我们书法课的陈老师的大字报,说他曾是国民党特务。于是,我们也人云亦云,写道:陈某某,特务,赶快交代你的罪行云云。这是我在运动中写的唯一一张大字报。事隔多年,不仅要忏悔,也向陈老师道歉。陈老师教过我们不多几节课,他用毛笔沾着水,在黑板上教我们写大字。后来他还开办课外兴趣班,教学生刻图章,我跟他学了几节课,后来还自己刻过几枚。“文革”中,像我这样,明明受到过老师教诲,无冤无仇,却恩将仇报,给老师写大字报,当时真是鬼迷心窍了。原因呢?就是阶级斗争学说。当时的话是“亲不亲,阶级分”。对敌人,当时的说法是“要像秋风扫落叶一样残酷无情”。也就不管是亲人,老师,朋友,亲戚了。

我们学校“文革”中有3位老师,死于非命。尤其是教体育的尹士栋老师,挨斗和死亡的情景很血腥很恐怖。有目击者看过,某日尹老师被学生从校外押回,用大粗绳子绑着,学生像牵牲口一样牵着他,他脸色惨白,大汗淋漓。还有人记述,学生打他他从不叫饶,甚至当学生用皮带打他,他竟一边挨打一边数数,呼喊打了多少皮带。这样更激怒了学生,更加受到殴打和折磨。后来,他实在无法忍受学生的批斗、殴打,找机会逃跑了,学生发现后追赶,他自知逃脱不了,就用随身携带的刀片割腕,结束了生命。尹老师没有教过我们,我和他没有直接的接触。他是学校乒乓球队的教练,学生们几乎都认识他。印象里的他,虽已是中年,但举止潇洒,有美男子派。

二中另一位自杀的老师叫罗江云。罗老师是湖南浏阳人,生于1914年。1949年以后到青岛二中任教直到离世。她是二级教师(很高级别的中学教师职称),兼任全市中学语文中心备课组组长。因她是摘帽右派,“文革”开始后,即被造反的学生作为“牛鬼蛇神”批斗,挨批挨打,受尽污辱迫害。据目击者讲述,学生等对她拳打脚踢,用皮带、棍子等打她,让她承认所谓“罪行”,但她总是高呼“毛主席万岁!”“勇敢捍卫十六条!”这两句口号。《十六条》是1966年8月9日公开发表的中央文件,条文里有“要用文斗,不用武斗”的内容。学生打得她浑身是伤。有人看见,她离开学校回家时,已行动困难,当时从二中校门往北,沿新建礼堂东面,有一道围墙,罗老师只能手扶围墙挣扎着往家走。

打右派前,罗江云老师是青岛市政协委员,她应邀参加了1957年“市政协5月18日继续邀集本市文教、医务、科学技术界人士座谈”。这次座谈会的主题是“推心置腹、畅所欲言,帮助党整风(这句话是青岛日报刊登政协委员在座谈会上发言摘要时的顶部大标题)”,5月21日、22日《青岛日报》连续用2版一个版登了参加18日座谈会的12人的发言摘要。罗老师的发言登在22日的报上。署名是“二中教员罗江云”题目是“执行知识分子政策中存在严重的宗派主义”。

紧接着,青岛市政协第一届委员会第三次会议于5月28日至6月11日召开。《青岛日报》在这一段时间里集中刊登政协委员的发言摘要,1957年6月7日青岛日报3版发表了多位政协委员的发言摘要,刊登的罗江云老师的发言摘要题目是“‘三害’妨碍着中学教育质量的提高”。她指的三害是“宗派主义、教条主义和官僚主义”。她的这些言论,后来成了她的“罪证”。

罗老师家住在我家附近。她自杀前一晚上,我吃完晚饭后,到马路路灯底下看打扑克的。看到从远处渐渐走近了一个戴着纸糊的高帽子的个子不高的女性,别人说是二中老师罗江云。原先我不认识她。我见到罗老师时,她衣衫不整,布满污秽。人也似乎恍惚,低着头,沿着马路边,踽踽走过。想必是结束了一天的劳动和批斗,这时放她回家了。

第二天,就听到消息,说她头一天晚上在家里上吊死了。她死时52岁。

教地理的于老师,也是右派。据说是批斗他,让他站在所谓“铺凳”(一种用来支起床铺铺板的窄凳,宽约15~20厘米,高约50厘米)上,现在不确定是学生的殴打还是他体力不支,从凳子上摔下来,头碰到桌角或其他硬物,碰出一个大洞,流血不止,死了。

“文革”结束以后,原二中乒乓球队的部分队员,曾组织给尹士栋老师扫墓、纪念。罗江云老师教过的一部分学生为她举办过追思纪念会。我因为写过关于罗老师受迫害的文章,她的大公子,也是我中学校友的王泽群兄看到后,约我见面,给我谈了他父母的一些情况。“文革”后,据我所知,也没有学生因为在运动中打老师致死而被追责。

(3)母亲挨整

父亲和母亲四九年以前迫于生活,加入过国民党的军队和警察,1949年以后,交代了过去的历史。组织上查清了事实,属于人民内部矛盾。他们在工作中任劳任怨,与领导和同事关系中尽量委曲求全,以求自保避祸。在这方面,父亲胜过母亲。母亲性格刚强,凡事认真,当觉得单位领导处理问题不对或不公时,有时忍不住,发表不同意见,有的领导会认为母亲不服从领导,加上有历史问题,来了运动,就成了挨整的对象。

母亲“文革”中挨整,在开始的时候,是由单位的当权派即学校的书记主谋的。她是位女性。“文革”前由于母亲给她提过意见,“文革”甫起,她就领导一帮人抓住母亲的历史问题批斗母亲。其实母亲历史上的问题解放初参加工作的时候,就毫无隐瞒地交代说明清楚,组织上调查后也做出了结论,属于人民内部矛盾。母亲也一直做小学老师。在“文革”挨整前,她工作能力和成绩受到肯定。

这位在运动中发动一部分人整母亲的书记,在接下来的运动中,也成了批斗对象,吃了不少苦头。也因此,她和母亲在“文革”后期要求落实政策的过程中,同病相怜,互相通报信息。摒弃前嫌,成了朋友。我调回到厂里职工业余学校当老师,她的儿子也曾跟着我上学。让人感慨,人生何处不相逢。

母亲挨整,大概是从1966年的6月份开始的,从这时到当年的9月某日,我们家被遣返回农村老家,这段时间是母亲挨整最厉害的时期。母亲多次被斗,挨打,几乎活不下去了。身体上受伤,伤痕累累。精神上也有些恍惚。

先是学校里贴满了针对她的大字报。起底了她的历史问题。母亲的历史问题是真实存在的,她曾经被招进国民党警察,在接受训练的时候集体加入国民党。可能是国民党政府为了笼络人,尤其是女性中有一定文化的人,就给她们这些女警授以警长的警衔。而警长这一级别,是被中共中央1967年1月发布的《公安六条》规定列在敌人中的。虽考取了警察,母亲没做多长时间。培训过程三四个月,还没正式从事工作,她就脱离了。没做什么实质性的工作,更没有罪恶。

对母亲的批斗大致是要她交代所谓罪行,她只得把过去的历史一遍一遍的写和说。但实事求是地说和写,整她的人不相信,总是逼她交代。不知这是一种什么心理,整人的人难道是受迫害狂,总要猜测别人有不可饶恕的罪恶?

母亲交代不出,她们就不让母亲回家,把她关起来,逼她,打她。

那一段时间,父母和我们全家都很恐惧,父母设法不让我们几个孩子和奶奶知道这些事,但家里就这么大的地方,有时也避不开我们。

母亲从单位回来后,父亲就问她怎么批斗她的,要她交代什么,她是怎么说的等。父亲给一些建议,怎么说能有利于度过难关,少受逼迫和挨打。

母亲一开始,很想据事实说服整她的人相信,她交代的都是真实的经历,并无隐瞒,并无所谓罪行。涉及与单位领导的矛盾,她们之间发生的一些事情时,母亲总想讲清事情经过,也承认自己处理问题时一些不妥或错误的地方。但整她的人非要她承认,她历史上就是反革命分子,还有“罪行”未交代。因为母亲也没有什么现行的反革命行为和言论,他们只能揪住母亲的历史不放。

父亲对世事比母亲认识深刻一些。他对母亲多次说过不要讲道理,辩白自己是无用的。因为对方是不讲道理的。她对母亲说:“你非要讲道理,可他们不讲理,你怎么能讲清?你越讲道理,只能越吃亏。”

母亲逐渐也接受了父亲的劝告,在逼近下,夸大自己的所谓罪行,想借此少受一些逼迫和皮肉之苦。但是无论你怎样说,那些人并不停止对母亲的批斗和迫害。

我的印象里,有一天母亲回到家,说单位里整她的人逼问她,说她既是警长,不可能没有杀过共产党?母亲不承认,这天就格外挨了打。那些人还说,暂时放你回家,明天你还不承认,不交代,不会放过你等。母亲很恐怖,当时精神几乎要崩溃。父亲看到这个情况,就对她说,那你明天就承认杀过共产党好了。母亲说,他们肯定要问杀的谁,在哪杀的。父亲就说,那只能瞎编下去。有杀人的罪,必然要经过公安审,到时你再说明真相。先少挨打再说。母亲答应了。好在第二天第三天,大概换了审她的人,此事也就没人再问了。

母亲受的皮肉之苦,比起那些“文革”中被生生打死的人,自然是轻得多。但经常回到家的时候,头发凌乱,想来是批斗和审问时被人揪着头发,推搡过,也被薅掉不少头发。身上有多处青紫,显然是被棍棒打的。虽没有被打断过胳膊腿,但被打的厉害的那些天,走路有些吃力。母亲的胳膊批斗时被人拧,以及挨打,造成终身伤害。其后多年,胳膊功能受限,疼痛,不得不长期治疗。

有人说,明知上班到单位要挨斗挨打,但你不能不去?阶级斗争的天罗地网,当时的人没有办法逃脱。为在挨打时减少伤害,父亲帮助母亲,上班时穿上厚衣服,棍棒下可使身体少受伤。七八月正是热时候,母亲到单位时穿上薄的棉裤,上身穿绒衣。

我写“文革”时期的回忆,前后过程有十几年,总是写写停停。不是我没有时间或语言表达上的困难,而是写到我家,尤其是母亲遭受的身体伤害和屈辱,就不愿意想,不愿意回忆。回忆那些痛苦场景,是又一次遭受精神上的折磨。多次写不下去。只有经过一段时间的休整,下过多次决心,才又重新回忆与写作。

母亲挨整,父亲除了尽量保护母亲,还想到可能会有“抄家”,如何避免损失。家里大概有几百块钱的存款,我记得父亲天天把存折装在口袋里,怕抄家抄走。

奶奶一生虽经历兵荒马乱,但这种情况也是头一回遇到。爸爸嘱咐她和我们几个孩子,在外不要多说话。姐姐当时读初中三年级,我读初一,大弟弟读小学三年级,小弟弟只有三岁。弟弟们小不大懂,我和姐姐感受到的压力很大。多年受的教育,以阶级划分的灌输,对领袖的忠诚,尤其是“文革”以来天天跟着喊万岁,歌颂到登峰造极,而最亲近的母亲却成了敌人。这对我们冲击很大。我们也经历了从抗拒,不愿意接受这个事实,到接受后是否应与母亲按当时的说法划清界限?但我们年龄小,还要靠父母养活,也无法划清这个界限。从母亲挨整后与父亲的交谈中,我们也大致知道了母亲过去在旧政权里做事的情况,心里充满矛盾。

学校里基本不上课了,有的出去串连了,有的在学校里写大字报整老师。我自知家里有问题,也就凡事不出头,也不敢出去串连。有时到学校逛一圈,没事就待在家里。

外地来了很多红卫兵“串连”,很多从农村和小城镇来的,穿着破破烂烂的旧军装和仿军装颜色和样式的衣服,每人胳膊上戴着一个红卫兵的袖章。他们因为被领袖保护,是响应号召,到各地造反,传播革命的,所以当地政府要安置他们,供给他们吃喝住行。我的小学母校——安东路小学,也住满了外地来的学生。他们住在腾空了的教室的地上,铺上草褥子,睡在上面。他们大多数的活动,是到各大中学校去看大字报,有的也参与当地的所谓革命活动。但很多人也到景点去玩或趁机到亲戚家,因为坐火车不要钱,凭学生证就可以上车。我没有去串连,假期里有时到街上看热闹,或像往年一样,夏天与邻居孩子们去洗海澡。但心里总预感到,母亲的事会公开化,灾难会落到我们头上。那段时间,是在恐惧和担心中度过的。后来,真的是“怕什么来什么”,进入秋天,更大的厄运降临了。(待续)

评论