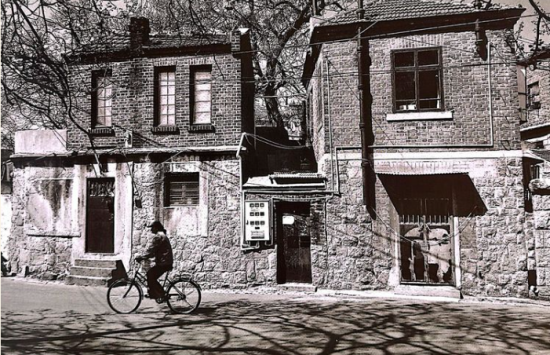

这是一条默默无闻的街陌小巷,短短的不足六百米。这些年,随着东端的大学路,西头的龙口路,特别是中间横穿而过的网红街龙江路的日渐热闹,黄县路也名声渐起,逐渐被人所知。小巷中段的老舍故居“骆驼祥子博物馆”,更是蜚声中外,引来四面八方的游客络绎不绝。

由薛晨钟摄影,鲁海撰文的《青岛摄影·老街巷》中,是这样介绍黄县路的:“全路均为中国上层社会人士住宅”。这是一条每个老建筑都有名人,每个名人都有故事的小路。让我们自东向西,逐院探索一下这条路的今昔变化吧。

黄县路最早的建筑不是哪座楼,而是与大学路交接处的一座小石桥。这座桥建于1905年,原是迎宾馆园林的一部分。这是青岛最早的一座具有西方美学概念的石桥,桥体用规整石材,桥下三心拱形桥洞,桥栏半圆形石材扶手,桥头两侧有矮石柱,建筑手法简练。著名建筑大师梁思成考察过这座石桥后,称此桥“不仅装饰性、观赏性好,而且结构性也好,很稳重。”

住在离小桥几十米远的国立青岛大学校长杨振声和教务长赵太侔,一定会在茶余饭后,沿小桥边散步,边商讨邀请哪些专家学者来岛城任教,如何把学校建成国内文化重镇吧?而住处距此不足百米的老舍先生,也一定会在桥上边欣赏风景,凝听桥下潺潺水声,边构思《骆驼祥子》这部长篇巨著吧?

如今,龙江路社区在桥头为老年人建了一座休闲屋,屋内醒目地题写着四句话:“聚人气、提心气、淳风气、树正气”。每天下午,睡过午觉的老人们,三三两两来到这里,天南地北,古今中外,聊到日落西山,夜幕四垂,才依依不舍地离开高朋满座的小屋,各自回家。

因为黄县路东端掖县路大沟填平盖了几座新楼,所以门牌变化比较大。单号一侧,老门牌中没有1、3、5号这三个院,老1号是现在的新7号。从老3号开始,新老门牌号相差8个数,老3号是新11号,老5号是新13号,老7号是新15号……以此类推。由于老15号后面加了甲乙丙丁四个院,所以从老17号开始,新旧号之间差了16个数,老17是新33,老19是新35,老21是新37。双号一侧因为只加了一个2号院,所以新老变化不大,老2号是新4号,老4是新6,老6是新8……以此类推。

住在这里的老人,经常习惯说老号,为便于查找,本文中一律采用新门牌号。这里说的“老”,也只是最后一次更改门牌号码,大约是上世纪八十年代吧,再以前的就无从考究了。

黄县路东头过去是掖县路大沟的南端,附近的老住户都还对大沟边的“张老头小铺”记忆犹新。上世纪七十年代初,大沟被填平,建起平房“城建办公室”和两处家属宿舍。九十年代末,平房和低层建筑拆除,盖起了城建档案馆和3号、5号两座六层高楼。

黄县路1号“青岛市城市建设档案馆”,大门外挂着一块由“中华人民共和国建设部”颁发的“国家一级城建档案馆”铭牌。我曾进去查询过现在居住的房屋档案,很方便。只要携带身份证和房产证,就可以查询建筑当时的设计蓝图和“使用通知书存根”,并且提供复印服务。我去过两次,查询的人不多,工作人员态度很和蔼。

2号院也不是老建筑,因为老门牌号里没有这个院,现在的三层楼应该也是上世纪七十年代初大沟填平时盖的。我从门外走过几次,没见到院里有人,始终静悄悄的。

3号铁栅栏围墙,院子很小,一位在院内浇花的老人告诉我,这座建筑是1998年建的,住户除拆迁返还者,其余是商品房。

4号四九年后是军产,现在仍是北舰干部家属楼。1943年1月竣工,两层带地下室整体呈方形,明显的德式现代风格。屋顶为双坡蒙莎顶,窗为矩形,窗下有条形石块作窗台,成为建筑装饰。

舰队宣传部靳部长在4号住过,我与他女儿靳晓梅还打过一次交道。那时,她是市防疫站业务科科长,我刚从农村回青就业在台东太平镇一个小合作饭店。那些年上级对食品安全还很重视,市、区两级防疫部门经常到我们这种犄角旮旯的小店严格执法检查,周围几家兄弟店已被停业罚款。经理很担心,听说我妹妹在市防疫站工作,便让我午饭作陪。那次就是靳晓梅与另一位也很漂亮的美女小孔检查我们店。吃饭时,两位美女很严肃地指出我们的诸多问题,我则在她们还没出处理意见之前,抽空对靳说:“靳科长,我妹妹也在市防疫站工作。”“奥,谁?”我说出名字,她立刻热情地说:“她在财务科,我们关系不错。”最后给我们的处理意见是“自我整改”。

我对靳晓梅有印象还因为那以后她频繁在电视台露面,穿一身职业装,英姿飒爽,向市民们普及食品安全知识,如同今天的“网红”。

4号院子西侧一排平房,盖在青岛河边上。不知为什么“青岛历史建筑”标注这座建筑是“办公楼”?院里一棵挂牌雪松树龄已经104岁了,显示着这个院的历史悠久。

5号院子比较大,因与3号紧挨着,两座建筑体积又大,所以院门拐出去好远,在通往龙江路的斜坡上。

6号也是北舰家属院,附近邻居都称其“海军大院”,院子不小,前后两栋楼,前楼是防大的,后楼是政治部家属楼。

我老年大学同学、二中学妹,上世纪六七十年代在这里住过。小时候她生性好动,整天爬墙上树,像个“野小子”。院子明明有门有路,她却总是翻墙到隔壁大学路14号去上学,美其名“走近路”。在学校她依然活跃,是二中田径队队员,曾获得过市中学生运动会高中跳高第三名,她还是二中高中女篮队长。在老年大学,近二十年她持续不断地学习太极拳、剑,各种秧歌,保持着高挑苗条的身材,如果穿一件旗袍,妥妥的一名美女模特。

这个院还有一位二中学姐李锷也是位人物。她高中时参加华东地区田径赛,800、1500米均获第一,被海军队招入。参加过全国比赛,并取得前三名的好成绩。她与我国田径名将郑凤荣是好朋友,1970年郑凤荣随国家田径队来青岛表演(就是那次震惊全国的第一体育场“9·17”事件),还特意邀请她到下榻宾馆叙旧。

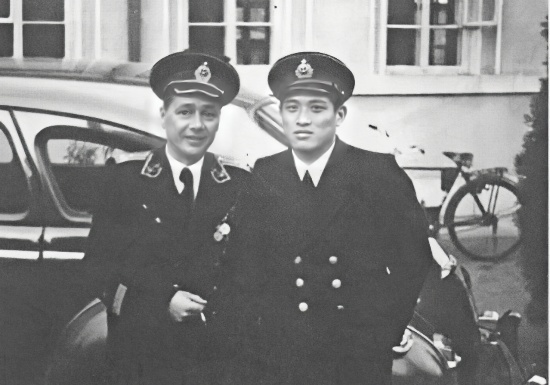

6号有一位真正的名人,军旅作家叶楠。叶楠(1930-2003)河南信阳人,1947年入党,48年入伍,54年北舰潜水艇服役,65年北舰文化部创作员,85年任海军政治部创作室主任。他是中国电影史上经典之作《甲午风云》五位编剧之一,并担任了电影《傲蕾一兰》《木棉袈裟》《巴山夜雨》的编剧,其中《巴山夜雨》获第一届中国电影金鸡奖最佳编剧奖。他还是电视剧《唐明皇》的编剧。

叶楠性格很低调,很少与陌生人打交道,回家也是待在自己房间中,很少外出。那时军人家庭几乎没有柜子,只有大大小小的木箱。他家却有个硕大的书柜,满满的书。大都是世界名著,苏联的最多,也有他自己出版过的剧本、诗集等。

叶楠的双胞胎兄弟白桦,也是著名作家、诗人、剧作家、小说家,他的代表作《山间铃响马帮来》是我们当年喜爱的电影之一。2017年,他获得中国电影编剧终身成就奖。

上世纪六十年代,白桦来青岛出差,住在东海饭店。因哥俩长得极像,舰队接待人员错把他当成叶楠,闹出了不少笑话。

由青岛市住房和城乡建设局管理的公众号“青岛历史建筑”称黄县路7号为“杨振声故居”,并介绍说该建筑于1932年10月竣工。同一公众号的“建筑故事”中讲到,国立青岛大学首任校长杨振声于1930年至32年在此居住,同时居住在此的还有教务长赵太侔、校医邓仲存。这就自相矛盾了,1932年10月才盖起来,怎么会1930年就住进去了?

我在青岛市政协出版的《政协文史资料》上见到有一篇专门介绍黄县路7号是杨振声故居的文章,有图有文字。岛城文史专家鲁海在《老街故事》中也说黄县路7号是杨振声故居。

多年前我确实在7号墙外见到青岛市政府颁发的“杨振声故居”铭牌,可这几年不见了。由市南区政府命名的“杨振声故居”的铭牌,现在挂在龙江路11号门外。而在青岛市政协文史馆的展板上,黄县路7号和龙江路11号都是“杨振声故居”,分别为(一)、(二)。虽然杨振声在和朱自清的诗中写道:“到处为家不是家,陌头开遍刺桐花”,但他在青岛住了不到两年,怎么会有两处故居呢?而且都与赵太侔同楼。不知哪处是“真迹”哪处是“赝品”?(详情可见我的《龙江路和龙江路上的变迁》一文)

7号的建筑有些特色,二层楼房,红瓦坡屋顶,上开长方形老虎窗。东北角设计成圆形堡楼结构,与之相近的露台折角也处理成弧形,有近似骑楼的感觉。1940年,该楼的南面又建了一座二层小楼,两楼之间有走廊相连,门牌也是7号。

8号是一座二层小楼,红瓦斜坡屋顶,有些年久失修的模样。二楼有一个露天阳台,花岗岩镂空围墙。露台没有间隔,这在老城区还不多见。没听说过这个院的人和事。

9号从外面看没有院,两座红砖红瓦的二层小楼沿街而立,像一对姐妹。其中一座楼下是一家饮品、文创小店,门头设计的很有创意。“巷往LANEDIRECTION”,旁边有一块站牌“我在哪儿都很想钱-青岛黄县路9号巷往”。

最近姊妹楼下又开了一间照相馆“1/4Photo”,我走进去问美女老板娘:“四分之一什么意思?”她笑了一下,回答:“随便起的,没什么意思,好记”。我猜想应该有些特殊含义,恐怕解释起来有些麻烦,所以就用“好记”打发我这个多事的老头吧?

从街上看,黄县路10号是个独立小院,院里有间独立平房,其实这个院过去是大学路14号的后院,后来在黄县路独立开门。现在的门头是“娇儿奶奶家”,院门外挂一块木牌“青岛本地饺子馆”。经营者是一对老夫妇,老板娘说:“我就是想把自己家的饺子搬过来,让大家尝到有青岛口味的水饺。”店里的厨师、服务员也都是老年人,和蔼可亲,给人一种“家”的温馨。

小店的装修很有特色,据说是请一位有文艺范儿的青年设计的,中西合璧,店内也有咖啡,与饺子“混搭”,很受年轻人喜爱。网上有个美食平台,我看到768条好评,只有16条差评。

岛城大资本家宁文元的四公子宁推之,人称“宁四少爷”,曾住在黄县路11号。宁推之早年毕业于北平中国学院,上世纪三十年代,他出资500大洋在广西路开办“荒岛书店”。书店的两名经营者孙乐文、张智忠是地下党员,当局有所怀疑,警特经常过去搜查。但因组织有内线提前透露消息,且有一警察随时与书店联系,所以每次都有惊无险。每当得知警特要来书店,宁推之便会将“禁书”转移到黄县路11号家中,化险为夷。但这也需要花钱打点,所以每次警特都满载而归。

1934年,反共高潮迭起,地下党员舒群夫妇被捕,青年作家萧军被当局通缉。宁推之拿出部分资金,托孙朋乐转交萧军,帮助他逃离青岛。四九年后宁推之从青岛39中教师岗位退休。

宁推之夫人刘宝珍是银行资本家女儿,擅长工笔画,京剧也唱得好。据说黄县路11号是刘家房产,当年宁推之婚礼之日,刘家送陪嫁嫁妆的车队,从黄县路缓缓驶向金口一路,沿路行人纷纷驻足观看。如今宁家后人仍在11号经营一间小民宿。

过10号左拐,是一条通向大学路的小胡同,胡同东侧是大学路14号的西墙。这几年院里的住户纷纷破墙开店,形形色色的咖啡馆、杂货店顺势而生。

记忆中这条胡同总是有几个大妈在纺绳,相隔数十米的路上有两个大大的木制纺车,一个大妈在一端车的踏板上来回蹬踩,另一位用一根特制横杆挂上线扯到另一端,并不停地晃动,不一会儿,单股线便成为了多股。

这是金口路办事处为解决部分家庭妇女就业和增加困难家庭收入成立的“服务站网兜组”。网兜组纺出线绳,然后染色、晾干,发给困难户,编成网兜,由纺织品批发站收购。

国内外闻名的“老舍故居”黄县路12号,藏在这条小胡同里,有人认为这条小胡同是黄县支路,其实不是。黄县支路另有所在,是在青岛河小石桥旁,由大学路通往龙江路的一条岔路,只是这条路有路无院,有路牌,没有门牌。

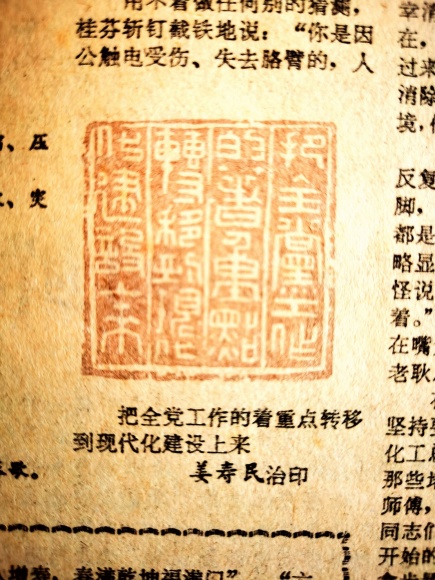

12号建于1920年,是黄县路最早的建筑之一。“老舍故居”又叫“骆驼祥子博物馆”,是国内第一个以作品名字命名的博物馆。博物馆两层带阁楼,建筑面积400平方米,当年老舍先生只租用一楼。院子面积约600平米,院内矗立着先生头像和祥子拉车雕像。

一楼作为主展厅,展示珍贵的图片、资料,还有老舍子女捐赠的先生生前衣物、眼镜、印谱、钢笔、小古玩、花盆等,当年老舍在青岛创作时所使用的书桌也被原地原样摆放。二楼和阁楼作为文艺沙龙,供青岛文艺界聚会。老舍一生嗜茶也善于品茶,因而二楼有5个具有上世纪30年代特色的茶室。

老舍夫人胡潔青介绍说,从1935年底,到37年“七七事变”,老舍一家一直住在这里。二十个国家出版过的长篇小说《骆驼祥子》,“从开始构思到最后写完,都是在这里。用了半年多的时间,入迷似地收集材料,做创作前的充分准备。整部《骆驼祥子》的写作,是在他书房的东窗下完成的。”

这座院的西边,现在是龙口路3号,当时还没有院墙和建筑,是一块空地,成为老舍每天练武健身的场地。老舍喜欢舞枪弄棒,书房也摆设着兵器架,挂着刀枪剑戟各种兵器。

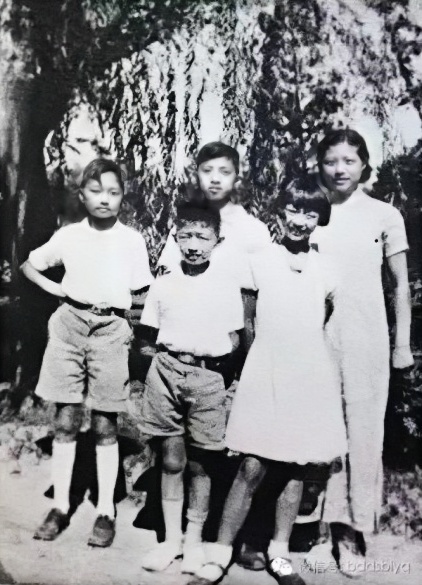

在老舍租住12号之前,这里还住过“艺坛黄氏三兄妹”。

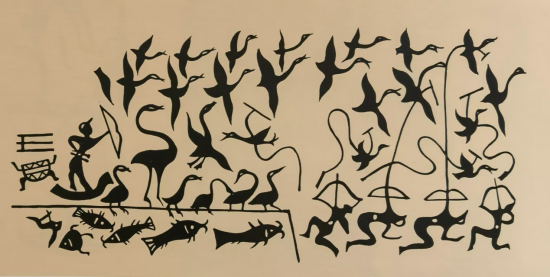

黄宗江(1921-2010)浙江瑞安人,中国著名编剧、作家、演员。10岁即发表独幕剧《人的心》,展现出戏剧创作天赋。与他人合编《柳堡的故事》,获文化部全国电影文学剧本创作三等奖。独立编剧的《海魂》,获捷克斯洛伐克第十届劳动人民电影节二等奖,编剧《农奴》《秋瑾》也深受好评。

黄宗英(1925-2020),是中国著名演员、作家、编剧。她在电影《乌鸦与麻雀》《家》《聂耳》中出演过重要角色。她在报告文学领域成绩斐然,《大雁情》《美丽的眼睛》《桔》连续三次获得中国优秀报告文学奖。黄宗英有过四次婚姻经历,曾与演员赵丹共同生活了三十二年。

黄宗洛(1926-2012),著名演员。1952年进入北京人艺,在话剧舞台摸爬滚打四十余年,扮演过许多经典的小人物,被称为“小人物之王”,“龙套大师”,获得过人艺元老杯、中国剧协金牌奖、国务院终身贡献奖、第十三届飞天奖最佳男配角奖。

网上有许多资料介绍说,黄氏三兄妹在青岛时住在东方市场东边的一条小胡同里,又有资料说住在黄县路12号老舍楼上。其实当年的龙口路3号与现在的黄县路12号是一个院的前后院,所以黄宗江说他们家跟住在龙口路1号的伪市长赵琪是隔壁,黄宗英说在他们家楼上看到过赵琪在院里摆了一百多盆花。

12号在改造成老舍故居前,住着普通老百姓,这个院当年曾发生过一起命案,周围邻居仍记忆犹新。1965年支边青海建设兵团的夫妇俩,八十年代后期回青就业。几年后,丈夫怀疑妻子有外遇,一番争吵,情绪失控,用刀捅了妻子十几刀。看到倒在血泊中没有了呼吸的妻子,丈夫后悔了,害怕了,想要剖腹自杀。可肠子流了一地,却没有当场毙命,送到医院后,没有抢救过来。一对在茫茫戈壁滩风沙磨砺十几年,好不容易回到家乡打拼的中年人,就这样家破人亡,让人唏嘘不已。

不少人感觉老舍胡同只有三个院,12、14、16号,其实12号还有甲、乙、丙。

故居南面一个院是12号甲,两层小楼,北舰军产。这个院整天大铁门紧闭,从未见人出入,显得很神秘。院子西侧与龙口路1号原舰队门诊部相连,不知有没有门相通?

紧挨着老舍故居的12号乙是一个不起眼的小书店“荒岛书店”,店不大,名气可不小。1933年开业于广西路东方市场北门外的“荒岛书店”,成为青岛地下党和“左联”的活动地点,历史上那些赫赫有名的文人老舍、王统照、洪琛、黄宗江、萧军、萧红都曾经常光顾这里。后来因种种历史原因,书店渐渐消失于人们的视野中。

2017年,以“上世纪三十年代青岛文化”为主题的“荒岛书店”重新在老舍故居后院门口开业。一块“2018年度人文书店”的铭牌挂在书店内,这是由中国书刊发行业协会组织评选的,荒岛书店是2018年度山东省唯一获得该奖项的书店。九十年后的涅槃,使这座小店焕发出青春的活力。

我在龙口路住了六十多年,从老舍故居门前路过无数次,却从来不知道书店旁边的小门是龙口路5号的后门。也一直不知道小门旁边的三层楼入口在哪?前些天与女儿在黄县路拍照片,才解开了这个谜,原来这座楼竟然是龙口路5号的建筑。

12号丙曾经是一个名为“书捨”的茶舍,“捨”是“舍”的繁体字。大约十年前,我曾约我的《金口路和金口路上的同学》文章中的当事人毕燎原在这里访谈。那天我的业大同学、岛城文史爱好者孙基亮恰好也在这里参加一个文艺沙龙活动。沙龙在里面高谈阔论,热火朝天,我和毕燎原在外面一壶茶,聊了俩小时。他给我讲创业经历,经营理念,让我受益匪浅,所以对这个茶舍也留下美好印象。

后来我路过这里,看到门头换成了“青岛源艺术风貌馆”。馆长宋娟介绍说,青岛发端地青岛村的上村就在黄县路这一片,青岛的母亲河青岛河也流经附近,所以起名“青岛源”。这里不仅是一个咖啡馆,还是一个城市艺术空间,店里经常会举办各种艺术展、城市文化的宣传展等,以艺术展的形式来展示城市风貌。

12号丙外面的小广场还不时举办小型文艺演出,给周围居民和外地游客带来艺术享受。

原载作者美篇2025.10.18

李义作更多作品

世说文丛总索引