豆腐,熟悉得不能再熟悉的副食品,它是居民日常生活的蛋白质来源之一。当冬季到来时,供应的大白菜往往是餐桌的主导。白菜、粉条、豆腐,混在一起的组合,是除了添加大块吃肉奢想之外的必备。殊不知,当年的豆腐也是要按票证,定时定量地来供应的。

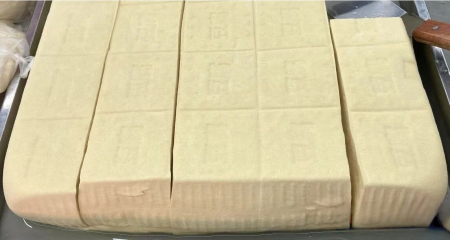

买回的豆腐,切成小方块。放在盖垫上,在屋子外面冻上一夜。自然的机理,形成一定的孔隙,会增加咀嚼时独有的吸汁口感。当冰箱逐步进入家庭,再从冷冻室里拿出来的豆腐,则完全不是天然冰冻的效果。冷冻与冰冻的差别,使得对原有食之口味的预期大大降低。

少时,有段时间晨跑。每当顺着龙口路下坡,再转到大学路和太平路时,总能先在36号甲的市南豆腐社门口,看到一早忙碌的工作人员。一盘一盘的豆腐堆在大门口,或周转或销售。卖完的豆腐盒子堆在一旁,像是木板或竹板的材料。

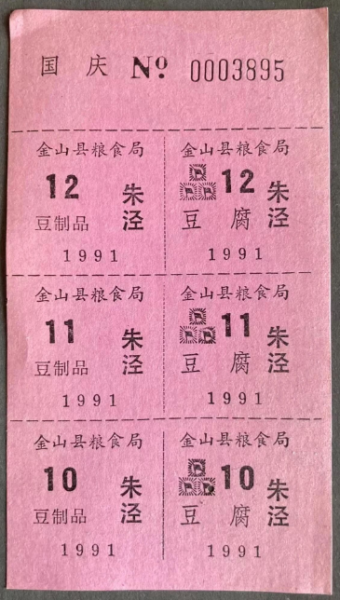

票证时代,除粮证和煤证外,还有蔬菜副食品证。归属豆制品的豆腐,有时是以票的形式出现,每月按照指定的号码撕下来使用。

以沪上为例,1991年11月1日,上海市取消了三十多年来凭票计划供应豆制品的做法。是年“国庆”期间,一枚来自金山县粮食局、专门指定在朱泾镇范围内使用的豆制品和豆腐票据,正好被认为是票证取消之前的时代印记。

据《上海蔬菜商业志》记载,早年生产豆腐的设施主要有石磨、土灶、水缸、木桶和木质榨床等。生产工艺沿袭千余年的传统,从黄豆浸泡、磨浆、滤浆、煮浆、挑豆腐衣再用石膏或盐卤点浆,整个流程皆为手工操作。民间流行的“世上三件苦:撑船、打铁、磨豆腐”,即为现实所指。

1985年6月,闸北豆制品厂引进以葡萄酸内酯为凝固剂的内酯豆腐生产流水线,改变了我国传统用石膏或盐卤为凝固剂做板豆腐的高劳动强度、低生产效率的局面,从而实现豆腐制作的工艺变革和产品种类的升级换代。

1997年,金山撤县成立金山区。随着社会物质财富的极大丰富,各类票证早已退出历史的舞台。当供应稳定和品质保障不再是问题时,食品安全已然成为相关责任部门工作的重中之重。这远比印刷一页页的票证纸品要复杂许多。

原载 rossen

2025.5.21

张勇更多作品

世说文丛总索引

评论