站在大同华严寺大雄宝殿前,脚下是四米高的台基,眼前是面阔九间的庞然木构。当目光抚过这座中国现存最大的佛殿,指尖触碰金代梁柱上近千年的年轮,恍然听见了历史的回响——那是一个文明在和平的间隙中,奋力生长的声音。

这声音,始于1038年:大辽重熙七年,大宋宝元元年。

1038年,草原帝国大辽的工匠们在大同夯下华严寺的基石;同一年,中原王朝大宋的学者欧阳修等在汴梁崇文院完成了集藏三万余卷的《崇文总目》。一北一南,两座丰碑:一个用砖石木构在大地上垒砌信仰的史诗,一个用笔墨书卷在文化上构建知识的帝国。

而连接这两座文明丰碑的,是三十三年前那场著名的澶渊之盟。它用“岁币”换来的不止是百年和平,更是一个文明创造的黄金时代。对辽而言,和平使其从军事联盟加速蜕变为成熟王朝;对宋而言,卸下边患重负后,文化事业依其内在逻辑臻于鼎盛。

华严寺正是这场和平最具体的受益者。它的每一片琉璃,或许都浸润着宋辽榷场贸易的利润;它坐西朝东的契丹格局里,却运用着纯熟的唐宋木构技艺——这是多么动人的文明融合。

而殿内那尊“合掌露齿菩萨”,她那一抹穿越千年的微笑,为何被誉为“东方维纳斯”?正因她既承盛唐丰润的余韵,又带着草原民族的质朴生命力。她不再是高高在上的神祇,而像一位流露人间喜怒的契丹少女。这艺术上的大胆突破,唯有一个文明在自信、安定的状态下,才能孕育。

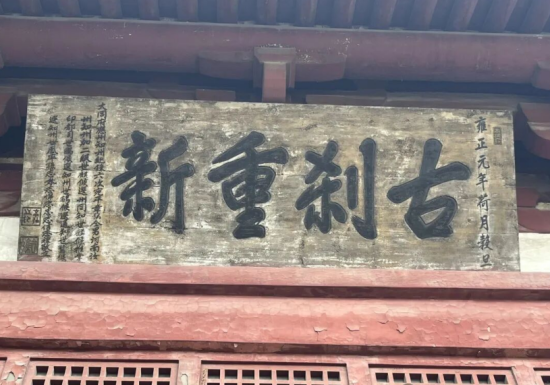

历史的吊诡在于,华严寺在1122年毁于战火,又在1140年由金朝重建。一座寺的命运,恰是北中国王朝更迭的缩影。而今,我们漫步寺中,是在阅读一部立体的史书——它告诉我们,战争能摧毁一座殿宇,但和平所孕育的文明基因,却能在灰烬中一次次重生。

当我们同时回望1038年的华严寺与《崇文总目》,看到的正是中华文明“和而不同”的壮阔图景。它们一个追求空间的永恒,一个追求时间的传承,路径迥异,却共同丰富了文明的星河。

临别回望,那尊露齿菩萨依然在薄伽教藏殿的幽光里微笑。她见证过契丹的朝阳、女真的铁骑、蒙古的风沙,直到今天的我们。她提醒着我们:真正伟大的文明,从不是单一的音符,而是万千民族、无数智慧在历史的漫长和平中,奏响的恢宏交响。

原载 读曰乐

2025.11.13

于学周更多作品

世说文丛总索引

评论