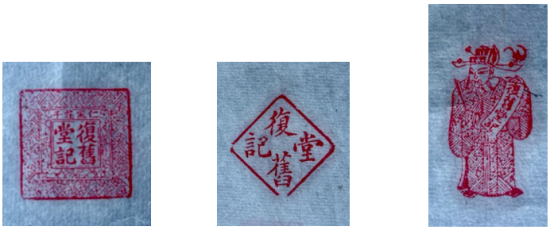

从一般意义上讲,郑氏起源于周朝姬姓封地郑国。但郑氏家族早期谱系已不明晰。即便是东汉大儒郑玄,其身后的脉络也不清楚。郑爰居家族尊奉郑玄为先祖,虽然没有见到明确的谱系证明,但从郑氏家族的迁徙脉络来看应该是合理的。郑爰居家族的堂号为“复旧堂”“西食旧堂”,带有明显的仰慕追随古人的意思。郑爰居遗留下来的物品中,还有一枚“青岛通德号”的商号章,虽然不知是否开展过经营活动,但其在日常生活中,将自己归位于郑玄门下的意图十分明显。就连其选择考据、辑注的行为也有向郑玄看齐的意味,发扬光大家族传统,是郑爰居从事著述的动力之一。

因为缺乏资料,郑爰居的祖辈目前无考。

郑爰居在年幼时其父亲郑梦臣便去世了。[1]他是由其母亲带大的。母亲一直跟郑爰居一起生活,后随其来青,约于1940年去世[2]。

郑爰居兄弟姊妹的情况也不是很清楚,只知道其有一个姐姐,平日不怎么来往。[3]

郑爰居的婚姻与孩子:

郑爰居一生共娶了三位太太。

第一位夫人姓于,婚后没有几年就去世了,育有一子。

第二位夫人郑于氏为大夫人于氏的妹妹,大夫人去世后,郑爰居续娶其妹为妻,育有一子一女两个孩子,但不幸于1923或1924年间病逝。

第三位夫人丁英照,字若华,约出生于1897年,约1922年嫁到郑家,生育三个女儿:郑荃、郑惠和郑芬。1958年郑爰居去世后,由于其亲生子女都不在青岛,丁英照搬到北京与郑惠一家一起生活。1966年红八月期间,其因地主身份被红卫兵抄家并准备驱逐,她于慌乱中回到青岛,在郑健家住了两晚,后被小女儿郑芬接到南昌,待局势稍微稳定后才返回北京。因为北京的政治氛围太浓,丁英照于1973年正式搬去南昌小女儿家,一直到上世纪九十年代初去世,享年九十多岁。

郑爰居与三位夫人共有二子四女六个孩子。

长子:郑伯申,民国初为大夫人于氏所生。自幼喜爱物理,学习后精通电气,曾任国军海军陆战队、诸城游击队无线电技术员。抗战胜利后,在青岛胶州路和济宁路交界口开过电气行,三反五反中被以偷漏税罪名被捕。劳改时因其有机电技术,调到电气工厂帮助工作。刑满释放后安排到西北有关军工单位,后来在那里去世。郑伯申民国时期结婚,夫人在其被捕后去世,郑伯申出狱后一直孤身一人。二人育有二男一女三个孩子。大儿子叫郑守温,学的会计,后来去新疆工作。二儿郑嘉良,在青岛电子元件厂工作,“文革”中曾被关进监狱。郑守温、郑嘉良均已离世。女儿郑荣新,在重工局下属的工厂上班,现住黄岛。

长女:郑浅。约1919年为二夫人郑于氏所生。建国后参加工作在大学路小学任教员,后因丈夫在盐务局工作而调到盐滩小学,“文革”期间,因家庭背景受到冲击,工宣队怀疑其家中藏有财宝,组织人员将平原路二号院内地面挖开,结果什么也没有找到。2000年后因不堪病痛吞服安眠药自尽。

郑浅丈夫为王襄吴[4],曾任职青岛盐务局主管会计,三反五反中曾一度被打成“大老虎”,不发工资,全家生活一度陷入困境,靠其弟郑贯一接济,后给予平反。郑浅离世一年多后,王襄吴去世。

郑浅的大儿子名叫王凯,大学毕业后分配在山西工作。二儿子王证,青岛39中毕业,后在台东商业工作。

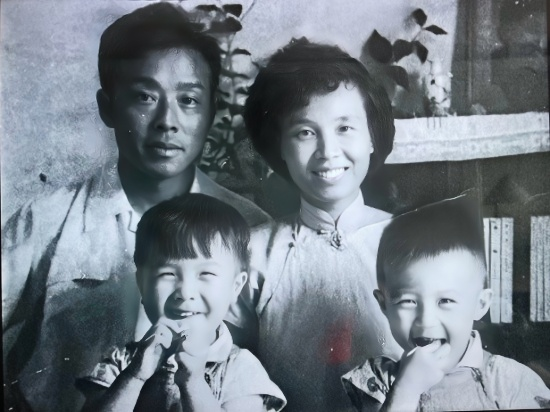

二子:郑贯一,1921年为二夫人郑于氏所生。1930年至1937年在礼贤学校学习,抗战期间在诸城地方保卫团干司书,小学教师、青岛金融合作社练习生等。1946年入北京警官学校特种警察训练班学习,1947年9月起在青岛公安局李村分局、青岛市警察局研究室任职,1949年后被留用。1952年被安排转业上海路小学、后转为十二中任物理老师,1955年肃反中受到审查斗争。1957年大鸣大放时号召给组织提意见时,他保持沉默。组长说“你不鸣只能说明你对党不信任,说明你对党意见更大。”多次动员之后,郑贯一针对肃反提了几条意见,他的发言有“肃反时已有宪法但不按宪法办事,使宪法的尊严受到一定损失”。还说“解放后住了七八年又要查历史,让人寒心”等。被定为极右,受到开除公职、劳动教养处分。[5]。2003年去世。

郑贯一的夫人臧钧若,是著名诗人臧克家的本家小姑,1937年参加革命,受伤回乡后到青岛治病期间和郑贯一认识结婚。建国初期曾在妇联工作,后为电影《乡村女教师》感动,要求转行干教育,先后在圣功小学、德县路、太平路、江苏路小学工作,因为有学校负责人看她从机关来,担心取而代之,对她很排斥,加上她的性格比较倔强,屡受压制,“文革”中遭受毒打、两次遣返,1977年去世。

郑贯一有两个儿子,大儿郑康曾在二轻局工作,是青岛市最早的装饰公司的职工,已于前几年去世。二儿子郑健,自幼喜爱文艺,擅长油画、摄影等,曾在青岛海信等多个单位从事文宣工作,九十年代曾为天主教堂绘制巨幅壁画。现八十岁,住在崂山区。

二女郑荃,为郑爰居第三位夫人丁英照所生。出生后不久就来到青岛,自小接受了良好的教育,追求自由解放。她与费筱芝在青岛文德女中同窗五年,毕业后又同在母校教书,为反对国民党当局对教师学生进行甄审,1945年12月16日晚二人一起(当时费住在郑家)外出张贴标语,费被青岛保安队开枪打死,由费筱芝被杀案演化成一场轰轰烈烈的全国性“反甄审”运动。1946年郑荃进入山东大学中文系,积极参与学运,办进步刊物,成为中共青岛市委在山大的地下工作三人领导小组成员之一,在轰动全国的反美示威、“反饥饿、反迫害、反内战”的“5·20”和“6·2”学生运动中发挥了突出作用。1948年调至市委组织部,五十年代初调团中央任宣传干事。50年代中期随丈夫调到吉林。任长春电影制片厂创作组组长及编剧,“文革”后期电影《保密局的枪声》就是郑荃等在青岛写作完成的。《保密局的枪声》是我国较早的惊险影片,为中国电影创新作出了奠基性的贡献。郑荃对青岛感情很深,她留下遗嘱,去世后其骨灰被送回青岛,撒在了那片她热爱的海里。

郑荃的丈夫王少林,曾任第一届青年团青岛市委副书记,是青岛市第一届人民代表会议常委,第二届各界人民代表会议主席团成员。1951年7月调北京团中央工作。五十年代中期,受国内革命热潮的鼓舞,他主动要求参加一线工业建设。先被安排到苏联学习企业管理,回国后被安排到苏联援建的大型企业长春第一汽车制造厂担任副厂长,是第一批红旗轿车研发的组织者。“文革”中,他遭到非人的折磨,1968年从被关押的牛棚坠楼死亡,当时给的结论是自杀,但其家人对自杀结论持有疑问。1979年组织上给王少林召开了追悼会,给予了平反昭雪。

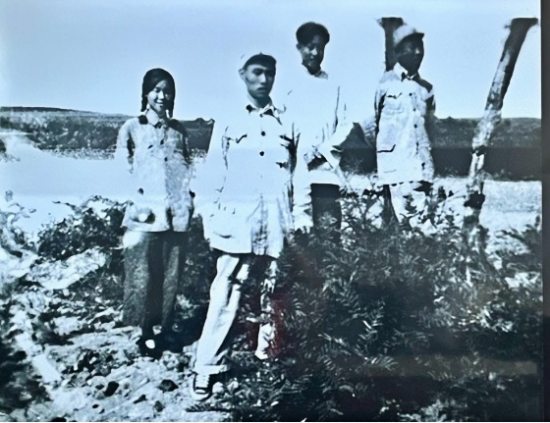

郑荃的长子王力雄,“文革”中受父母亲牵连而辍学,下乡四年,“文革”后期被推荐为工农兵大学生,毕业后被安排到父亲生前工作过的一汽上班,受家族的影响,他喜欢文艺创作,八十年代初创作的小说《天堂之门》被母亲郑荃改编成电影剧本,还被拍成了电影。其创作的长篇寓言小说《黄祸》在国际上产生过较大影响,他是一个勤于思考的人,在宗教、社会领域有较深入的探究,有多种文学、社会学方面的著作。“文革”七十年代他曾来青岛住了很长时间。王力雄的爱人唯色,是一位藏族女作家。郑荃的二子王江雁,多年之前移居美国西雅图,一直从事医务工作。

三女郑惠,为丁英照所生。山东大学毕业后,分配到中央广播电台干编辑,一直在北京,直到2015年去世。

郑惠的丈夫杨宇在鲁迅博物馆工作,(后改为首都博物馆),郑爰居去世后,夫人丁英照搬去北京与郑惠一家一起居住。1961年,丁英照回青处理家中物品,向北京托运部分家具和收藏品时,在青岛火车站被扣。为此,丁英照给青岛文化局写信,查询这批东西的下落。该批藏品放行后,在“文革”中又被查抄扣留,直到“文革”后期才予以返还。后来出现在拍卖会上的郑爰居藏品,就是这批东西。

郑惠有一儿一女,儿子杨小潭、女儿杨长新,都在北京生活。

和郑荃一样,郑惠也对青岛充满了感情,去世后,也将骨灰撒在了青岛的海里。

四女郑芬,丁英照所生。山东大学毕业后当兵参加抗美援朝,回国后转业到南昌大学工作,曾任校团委书记、后任教授。现在九十多岁了,是目前仍然健在的郑爰居家的二代。现住南昌。

郑芬丈夫亢正大,青岛亢家庄人,二人是抗美援朝时期的文艺兵战友,回国后曾任江西省话剧团团长。出演过多部电影。

郑芬有二儿一女,大儿亢路,曾任江西电视台主持。二儿亢河,从事影视工作。女儿亢露,在深圳从事时装艺术工作。

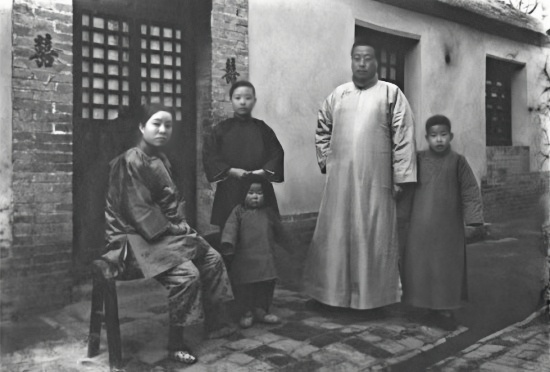

前排左起郑荣新、丁英照、郑康、郑爰居、郑嘉良。二排左起郑伯申夫人、郑守温、郑贯一、郑伯申。三排左起臧钧若、郑健、郑惠。四排左起郑芬、郑荃

郑爰居是传统文化熏陶出来的文人,在传承传统文化的同时又带有强烈的理想主义,他在不同的时期使用的斋号,就是自己理想情怀的体现。

郑爰居的早期斋号有“桴景庵”“破颜精舍”“大无畏斋”“味禅斋”等。桴景庵应该是一间可以看见溪边木筏的书斋。而“大无畏斋”“味禅斋”则是郑爰居研习佛学时有感而命名的。

迁居到青岛后,他曾用过的斋号有“心远楼、 狭鸥精舍、齐双丑斋、有所不为斋,散木庵、寒松堂”等。

心远楼取陶渊明“结庐在人境,而无车马喧,问君何能尔,心远地自偏”之意。表达想远离世俗纷扰、淡泊名利、在闹市中寻得内心宁静的心态。

“有所不为”出自《孟子·离娄下》,原文表述为“人有不为也,而后可以有为”。意为舍弃次要事务,专注核心目标。

郑爰居使用较多的斋号是“散木庵”和“寒松堂”。

散木典出《庄子·人间世》。原指木质疏松、无法制成器具的树木。这类树木因缺乏实用价值免遭砍伐,得以自然生长至终老,故庄子称其为“不材之木”。

“散木”无用之用的理念被人用到现实社会。成为一种摆脱命运工具化,保全生命的智慧;也被文人用来借指才华未被世俗认可或暗示对官场束缚的疏离,对自由的追求等。

寒松指寒冬不凋的松树,象征坚韧不拔的生命力及高洁品格和坚贞的节操。“寒松堂”寓意为坚守学术追求和职业操守,具有坚忍的毅力和持久的恒心。

郑爰居的斋号表露了自己内心的追求,他也为此付出一生的努力。

也许有人要问,他的努力、他的付出值得吗?最后的结果还不是一样吗?连墓碑的名字都搞错了?

是的,按照一般理解,每个人的归宿都一样。但这个“一样”只是物理层面的,即肉身消亡的结果无法改变。

进化生物学家理查德·道金斯提出了“延展表现型”的概念,简单来说,就是你写的一本书、你参与设计的一座建筑、你帮助过的一个人……这些都在你离开之后继续存在,并持续对外界产生影响。而你的生命将会因为这些“延展”而变得更大、更持久。

在体验经济时代,一个人的努力和付出,如果用于获取丰富、独特、有深度的体验,他就是在积累宝贵的“故事资产”。这些故事在他生前可以丰富自己的人生,在他身后则会成为亲友乃至社会的遗产。这个故事所蕴含的情感、智慧或勇气,会继续在聆听者的人生中发挥作用,成为他们精神世界的一部分。一个人的影响就是其生命的延展。按照这个概念,每个人的归宿又是不一样的。

简而言之,人生的价值就是你告别这个世界多年之后的某年某月某天,有人在不经意的交谈中,轻轻说出了你的名字。

就像我们今天在说郑爰居。

【写在后面的话】:

写这篇稿子的想法有点年头了。10多年前,郑爰居的藏品开始在拍卖会出现,当我翻完那本《郑爰居旧藏手稿信札诗文拍卖图录》时,便产生了想写点什么的念头。从那开始,我就试着释录《图录》中一些诗稿或信札。然而这项工作的难度远远超出我的想象,断断续续近一年时间,只录出《图录》的三分之一。当我带着诸多疑问向孟庆泰老师请教时,才知道孟老师也在做和我同样的工作,因为从水平、阅历和对人物的熟悉程度,孟老师都比我更有优势,所以我劝孟老师来写这个题目,看到孟老师有想写的意愿,我就中止了释录工作。

谁知不久孟老师就病了,而且一病几年,最终不治。这件事一段时间内就没再提起。

去年臧杰先生提出应该写一下郑爰居的时候,我曾积极推荐韩维湘兄去写,因为韩兄不仅有很好的文笔,而且对推进孟老师未完成的事业持有积极的态度。但韩兄和臧杰兄还是极力劝我做这件事,理由是我曾写过藏书家张镜夫,他们还建议我将青岛的老藏书家都写一下。在他们的鼓励下,我的热情被重新点燃,开始了新一轮的释录与搜求。

关于郑爰居先生,一开始只想展示一下其藏书、捐书的事功,遗憾的是,其藏书、捐书的事例不多,事实脉络也不清晰。加上那些藏书之外的材料如果不加利用,确实有点可惜。辗转腾挪间,写成目前这个样子。

虽是一个人的小传,也想利用这个角度记录一下那个动荡的时代、记录一下由乡村进入城市的乡绅这个特殊群体。尽管有这个想法,做得并不理想。

能够完成这篇稿子,首先要感谢臧杰和韩维湘兄,是二位的鼓励让我有了写这篇文字的勇气。如果韩兄写的话,应该比我写的更好。但愿这篇别让他们太失望。

感谢李蛟龙兄,这篇文字使用了他的不少藏品,当我向他提出使用请求时,他慨然允诺,且中间多次询问进展、提出建议,让我心存感激。

石芃老兄的支持一如既往。提出的意见专业且中肯,提供的材料让我毫不犹豫的修改原文。谢谢石兄。

田畬兄堪称我一生的老师,四十多年的帮助让我养成一个习惯,凡是田兄过眼的文字,才敢放心往外拿。谢谢田老师。

逸忱兄是我在搜求无望时就会想到的一个人,而他从来没有让我失望过。感谢逸忱兄。

赵曾老师、徐红女士从一开始就为这件事情出谋划策,提供线索,为这件事没少费心。谢谢赵老师、谢谢徐红。

青岛博物馆的罗琦先生、青岛图书馆古籍组的几位女士,都给我提供了无私帮助。也要谢谢他们。

郑健先生不愧是郑家的后人,既有文化情怀又有具体实践,年轻时油画、摄影、书法、写作都有建树。他还是一位有心人,保存了很多郑家的资料,提供了许多郑家老照片和不为人知的家族情况。向他表示谢意。

还有那些不知姓名的郑爰居藏品的持有人,我文中可能引用了您的藏品,因为不知你们的名字和联系方式,在此一并表示感谢!

最后想把这篇文章献给孟老师。尽管文章水平一般,但总算完成了他的一个遗愿。在写作时我经常想,如果孟老师在的话,就不需要我费这番功夫了。就算让我写的话,也会轻松很多,内容应该比现在更充实。

向为这座城市添彩的所有逝去的高贵灵魂表示敬意。

也谢谢阅读这篇文字的您。

注:

[1]《荣德2016春季拍卖会古籍碑拓图录》243页《杨壮夫传》中有“余幼失怙,挺然孤露”句。

[2]《丁亥正月谒先妣墓》中有“见背慈亲倏七年”句。

[3]见《荣德拍卖公司2017年春季古籍善本,郑爰居旧藏拍卖图录》226页,郑爰居家书

[4]在《图录》中有一封郑爰居写给外甥“襄吾”的信,可能就是王襄吴。

[5]以上材料见青岛十二中右派定案材料、郑贯一悔过书等

北冥有鱼更多作品

世说文丛总索引

评论