第三章 养老

感受快乐和幸福

我的养老生活丰富多彩,它让我的人生升华到一个全新阶段。

要说我的一生的期望,已经展现在今天的现实中,这不算为过。

我摆脱了贫弱,当然并不算富强;我有了体面的文化和技能,当然我不是专家学者;而在社会人们的眼里我是个体面的人。因此今天我的心情是充实、平和、坦诚和宽容的——长期以来我经历了磨砺,以辛勤的劳动造就了今天的自我精神家园。至今我仍是个极为平常的人,但若面对祖宗、面对父母和家人,我是能“交代得过去”。一生经历,风云变幻,无穷的跌宕起伏,“努力加好运”,终究以劳动争取了平等的身份。正如我在致一挚友的文中所述:“三十年重聚无功告,唯有劳动平等身”——这是别人无法剥夺否认得了的。我对自己是满意的。

养老了,我有时间补上人生的好些欠缺,包括读书(不再为业务而研读)、旅游(不再为生存或者工作而奔跑)、我热情地“亲近故乡”寻根问宗,助以反刍人生。在我的精神境界里,自由地经过“反刍和剥笋”,自我咀嚼和品评,给了自己的心灵以恰如其分的安慰。

我今天的好心情,不是盲目虚无狂妄自大,我尽量接近成熟的人,对照审视着今天的自我;我欣赏热爱着生气勃勃的正当年的人群。体会着正常社会的生命力。我为能书写今天、回味既往而着实感觉到生存的幸福。我庆幸跳出了没落的家族原有的窠臼,跻身在现代社会中

,而快乐而幸福。

我与妻子儿女

这些年我家的演变和发展,我为领头人。但有这样好局面,是依靠了妻子儿女团队。也是我的好运啊。

先讲妻子。我在跌宕多变的境遇中,先是从部队退下来了,忙碌了十多年后,又从工作岗位上退下来了。面对社会,我一无所知;衣食住行,我一无所能。离开部队后住房一直是妻子找人帮忙解决的,日常家务、做饭理家我也不会,还有两个正上学的孩子都要关照。对我的无能,妻子的体校老师劝导说,你既然找了个“三门干部”只好挺着了。所谓“三门干部”,是指走出家门、学校门、进了机关门;其实我不光是脱离实际的书呆子,而且是按“老习惯总想读点书”,气得她说“我们家不要陈景润”(孩子吃了晚饭还要做作业,你还抱着本书不放),还有更多的坏脾气咧。所有这一切,她都得扛着。

退下来了,面对很现实的社会,要支撑这个家,要帮助孩子经商,她是财会专业出身,是贤内助。父子们经商不力,她在中间好一个受挤兑。总之这位贤妻良母所有的都扛着,就像儿子所说,爸爸你找姆妈是找到“最理想的角色了”。

我们夫妻是两个路子的人。她是纯正的贫雇农出身,一身正气,比如说即使是最能调侃的人也不敢在她面前说荤段子。人多说她还是菩萨心肠,见面一交往就会说她的好。这里还可以说个有趣的故事:儿子找对象,几次谈对象未成,最后一位却对这位“准婆婆”是赞不绝口。有一位,跟我儿子散了三四年后,竟然还打来电话问好,拉家常说旧情。就是最后终于成婚的儿媳妇上海姑娘小静也说,见到婆婆,让她定下了最后的决心。这些我都不能比的。

可喜的是,我们夫妻间还有好些同一性的东西,比如爱好体育。

结婚初期,我们外出时往往是跑它个最后几里地回家的;尤其是好多观念上的事是有相同之处的,经常是一起议论一起笑一起骂的。我们都很正统、幼稚,更反对整人、反对武斗。一起积极,一起逍遥……

说来好笑,算命的还说,她的好是我“罩着”的结果。“贫贱夫妻百事哀”,我们是坎坷夫妻,难道真的有命吗!但实际是没有妻子的受屈和配合相助,哪有我今天好结局啊!

再讲讲子女。

我这人一辈子不会教育子女。对待孩子的教育培养,我是一个很不称职的父亲。

首先是我基本沿用了严父的模式。在我的养育子女的经历里,一是自己根本没时间、没有空间来清理、调整“教育理念”;培训是在无意识地由着仅有的历史经验,那肯定是要坏事的。

因个人那些不顺,心中有气,多撒到家里人、孩子身上去了,所以对孩子的简单粗暴,是必然的;有人说我“苛刻对待儿子”,还因为在观念上视男儿为未来的寄托,该是闯荡之才。而女儿呢,是这艰难困苦现实生活中唯一的能求得宽慰自己的“开心果”,是唯一能放松些自己的处所。这样,好些时候,我是个有名的“偏心眼”的人了。

可是,自儿子从北京学习回来,学到了一些新技术,(其实当然是很少一点点的皮毛)他头脑本来就显得机敏些,我就把他看成了已经长大了,应该放手作为男子汉了。很多方面,例如为人之道和经营业务,好些基本的东西并不是一蹴而就的,儿子对经济并没有独立掌控的能力,几个管理时期有明显漏洞,“财务账目心中无数”,造成了恶果——后来儿子还曾经说过,“妈你知道我账上有钱,为什么不帮我积存些呢?”从这话中就可见一斑。

其实当时我们也察觉到企业经营问题,但我们老两口,不能很好协调,她看准了财务管理上有好些乱来的,要管,这首先会伤了某些员工的私利,也就容易妨碍了儿子的手脚,就会遭到我和儿子的抵制;有些事我看到儿子的欠缺,想试着介入进去,说点自己的观点,却又让妻子感觉说大道理会伤害经营者的情绪,而阻止我说道。这样相互间都互掣肘着,使儿子自由成习惯,放任多年,阻碍切磋的必要性没了基本的规矩。损失就难以避免。

当然,从正面看,让孩子在游泳中学会游泳,在商海风浪中让他们闯荡,在挫折中练就真正的本领,还是正确必要的。事实也证明了在创业实践中,我的儿子和女儿逐渐成长和成熟起来,并且各自取得不俗的业绩。而我自己也逐渐自由的走进完全意义上的养老的境界中去了。

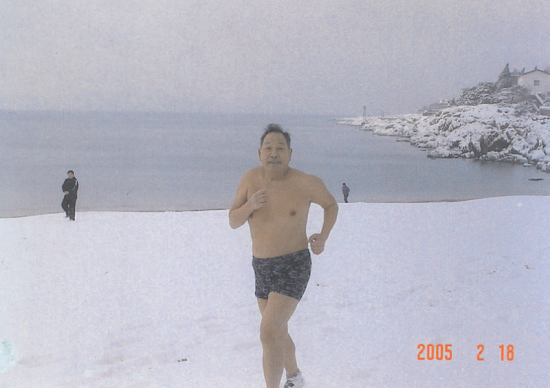

说说冬泳

生活在青岛,还是海军出身,在海里游泳是平常事。不过要讲常年坚持,包括寒冷的冬天游泳,那是另外一回事了。我从70多岁开始,有过连续八年的冬泳历史,这是我生命中的一段闪光的岁月,是我意志力考验的一个高峰。它让我的身体,继50年代之后又一次获得了强壮和健康,这在我进入老年阶段有着重大的意义。

我在新千年之初,身体逐渐进入老年化状态。头晕乏力胸口不适等老年病露头了。2002年8月,我因头晕病住进了青医附院。治疗的效果并不很好,出院了仍旧头晕目眩的。我首次感觉到病痛的威胁,引起了我的警觉。我告诫自己,不能就这样进入老年病人的行列,我要奋起抗击。我的好友老曲是游泳老将,有几十年的游泳历史了,他告诉我游泳可以改变身体的一切,来参加冬泳吧。

说冬泳,把自己也吓着了,全家反对,说冰天雪地即使换件衣裳不小心都能感冒的,还下海游泳,不得把骨头扎碎了?可是我看看青岛海边每年冬天成群的游泳队伍,听他们讲的种种冬天游泳的故事,我决心一试。反正现在是初秋,正好是起步的机会,我决心要试试。

我从室内泳池开始。在仍有些头晕目眩的状态下,进入了青岛济南军区第一疗养院室内游泳池,让妻子在一旁监视着我的安全,有时实在晕眩了,就扶着池壁休息一会。不时地自己把着脉搏——大夫告诉我,运动时脉搏不要超过120次/分钟就可以活动。这样过渡了一段时间,人的精神面貌有所好转,我走向第一海水浴场,与大伙一起坚持每天游泳。

冬天快到了,海水冷了,我遵照“老泳友”的教导坚持着。到了十一二月,海水很冷了。初下水,不只是感觉彻骨的寒冷,而是如割样疼痛。我大声叫着跑上岸来,告诉老曲,我恐怕伤着“蛋子”了。

大伙笑着告诉我没事,“坚持一段时间就好了”。我咬牙坚持着——从此,我得了一个不雅的称呼,他们叫我胆小鬼。我干什么都比他们差一步:别人只穿游泳裤衩,我穿着袜子下水,后来还买了皮手套。讲时间,我晚下早上,总要少几分钟,讲距离,我只游他们的一半多一点,讲水域,我只是在较浅水区游,他们的目标是防鲨网。但我不为他人的激励所动,铁的原则是量力而行,安全第一。坚持每日下海,对我就是最大的胜利。

就这样,我终于实现了第一个冬天的游泳。

冬泳是很神奇的运动。整个过程,从准备运动、脱掉衣服再活动。在下水时间叫作“一度(水温)一分钟(游泳时间)”。再后出水、穿衣,快慢有序,有严格的规矩。每当你冒着冰冷的海水,咬牙坚持一次下水游泳之后,内心有无限的快乐,上岸后冲洗完了,总是兴奋得想高声地唱、想跑跳。有时往回走高兴得走过了站,少坐了一两站公交车。胜利之感觉告诉自己:“真不错,今天胜利了,明天还再来。”

就这样,精神振奋,心情欢畅,海水浴成了我日常的中心任务,身子骨明显轻松起来。我不听家人的劝阻,改变了生活方式,游泳、休息、读书、静养,以常年游泳为中心的日子,一下子前后坚持了多年。冬泳的记录自2002年至2009年,8年的时间;那一年我78岁。冬泳的一般水温是零上3摄氏度;最低温度是2008年1月19日,是日气温零下9度水温零上1度。地点是石老人海水浴场,(那时我们已经从湛山村搬到山东头樱海苑,与女儿同住一个院子),这里人少,当时伙伴们只有7人。我动作慢,伙伴们上岸后都等我,在招呼我—伙伴们相互关照的情谊是很让人感动的。

以冬泳为中心目标的日子,这是我人生历史上一个崭新的高度。

无论是精神上意志力上体力上“焕然一新”,那些年我没生过病。冬泳,让我赢得十年新的强壮体魄。

旅游去

经历和个性,决定了我的旅游有自己的独立独行之处。几十年军旅生涯,我的踪迹除了西北地区,几乎遍及祖国西南、华东、中南和东北;早年间汽车部队,跑遍了湘黪奥无数的崇山峻岭高原大山。我的人生,几乎是个大旅行。

若往细里说,我几十年搞营房的,下海上岛进大山,转遍“天涯海角”。但可惜,就没去过多少旅游地区。

多年的部队生活,使我养成个“小旅游”的习惯。平常紧张的部队生活,很少出远门,有机会我就忙里偷闲,对驻地附近,观看城乡风貌,环境特色,建筑布局,屋宇样式,仔细观察着,行行走走,进行品味,就会有很新鲜的感觉。愉悦了身心,调整了自我情绪。这种休息,我把它叫作低成本的“小旅游”。古人云,仁者爱山,智者爱水。我是小百姓,可是我只爱山水,淡漠繁华城市。蹬在崂山山色峪脚下,痴痴地看着高低起伏的山峦,耳朵里听着啾啾小鸟鸣叫,或者潺潺流水,我想象着远古洪荒的造山运动造就了这些各式各样的山峰。在青岛的鲁迅公园海滨,我会找个适当的松林坐下,一边观看海水浴场里闹猛的游泳者。从小树林往外看浴场,是另外一种风景;另一边,是海浪冲刷着的岩岸,我寻找着,看那些岩石中,有哪块未曾被人们的足迹涉及过的……老家有句土话说:悟子(傻子)阿毛看水花。不管是悠闲是苦恼是劳累是小甜,任凭思绪荡漾,这时是我小旅游,东走走西瞧瞧,是最好的休息。

我自信,在家门口旅游有时要比随团远游要好得多。不是有首打油诗么:“上车睡觉,下车尿尿,抓紧时间拍照,问到哪里了,回来一问,三不知道。”我妻子就有过这样的经历,有次旅游,下车休息时,见这里好像很熟悉来过,一问才知道,这是我弟弟家,浙江德清武康镇,她来过多次的地方。我的“小旅游”要比这种瞎跑要好得多哩!

我的旅行还有一个特色是年纪上的时间差。我正常意义上的旅游,不是青年也不是退休之后,而是在七十五六岁以后的事了。当时是经商后期,对儿女是处于“扶上马走一阵”之后,有空了,我要赶紧补“旅游课”与年岁赛跑,是“抢救”型的旅游了。

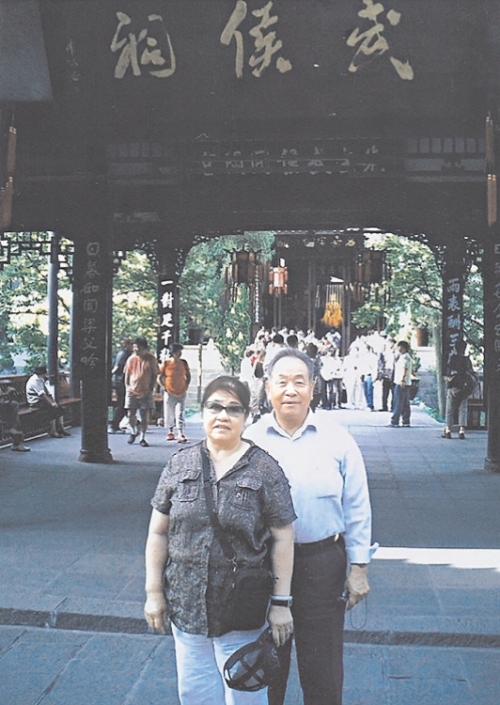

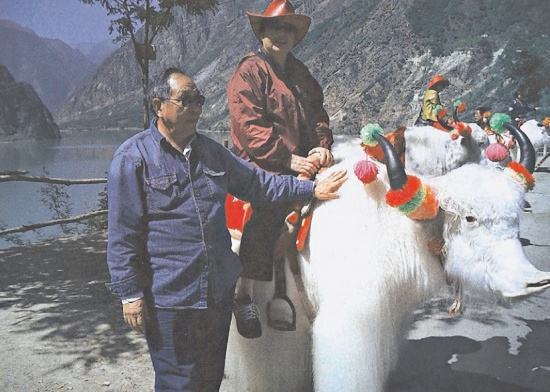

前些年,我曾安排有几年的旅游时间。大体说来可分为“故乡行”“背包行”和“夫妻行”。我的故乡行,带有不定时的经常性的意义的,包括杭、嘉、湖,苏、锡、常地区,以西湖为中心,千岛湖和莫干山等地;杭州西湖是“后院”,是常客,还有千岛湖,莫干山区游属家乡地区。一般一年两次,清明前后和国庆节前后。“夫妻行”,是难得的两口子一起走的,包括台湾八日游、绍兴普渡山三日游、九寨沟五日游,最后是加拿大三月之行,是托女儿的福,去领略了异国风光。

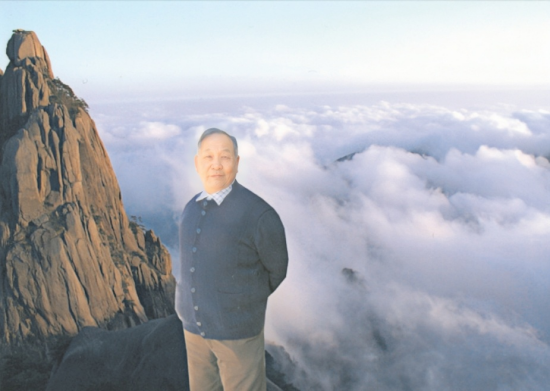

至于“背包客”之行就是独自背着背包旅行,那本是年轻人中年人至多也只是“少老人”的事,可我的背包行实际年龄已经70多岁了,地区包括黄山、泰山和三峡一重庆贵阳行。到了老年,自知旅游时光来日无多,就行“抢救型”的独自背包客旅游。“黄山归来不看山”,老早我就心里挂挂那个地方;泰山,我生活在山东60多年,没去泰山,没法交代,于是先后上了黄山和泰山。

至于对崂山就特别熟悉了,当年在海军机关经常下基层或者考察军用仓库工程地址等,从南面沙子口登瀛进山,从青山湾王哥庄出去;或者从北面进洪园、汉河,前后总有十多次。有一次我们三人进山来到下清宫,另两位是水兵。我得到过道士老长的优待:“这位海军首长我招待你,用我的蚊帐睡觉。”上清宫我也去住过,那是下放劳动去砍柴,在上清宫,我第一次看到道士之间的等级制度,看到小道士经常受到责骂和处罚的场景。

崂山很熟,但与游崂山风景区无份的,真正游玩崂山风景区,什么北九水、仰口、靛缸湾、崂顶等地,也还是在70多岁后的事了。有些是妻儿老小陪伴着去的。如今人老了,行动不便,不太可能再有更多的旅行了。“老骥伏枥,志在千里”,凭着我的秉性,想去看看的地方还有太多太多哩。

游黄山泰山

自古有“黄山归来不看山”之说。说黄山伟岸峻峭,奇峰异壁,确实让人处处感慨。说山岭,我们在这边沿松岭往上攀缘,远远望到山崖那边,有人在爬山,那陡崖光滑犹如鱼背,却有天梯般盘山小道,见小如蚁群的一线人们在拾级而上,我就想,那地方太峻险,“我们大概不是从那里走的吧”。我还在想上行艰难,下行是无论如何不敢的。那会儿是从另外地方下山的吧。

讲到岩石,时间过去多少年了,我脑子里留下的有两个最大的特写镜头是两处岩石。一处是硕大无朋的一碑巨岩,它占据着整个山崖,走近些,我不敢正视,又不得不正视,它太巨大了,我没来由地感到它的威严大气,不觉有惊心动魄之感觉。另一处是一根几十米高的石笋,直径约有几米吧,它昂然凭空矗立。导游是位风趣的主,他突然

用特别的低声调,转身对着我们说道,你们看看这是什么?嗬,是石笋“你再往前走几步。”导游指挥着大家,往前走是个小上坡,相对着那石笋低矮了些,也转了一个角度:啊,那是……人们刹那间,各自表情各异了:“她们”不说话了,“我们”相互之间唏嘘着:这是一根处于最雄壮的男性生殖器。我们对面的正是“从下而上”仰视的视角,顶部是有些纠纠的弯曲的部位,那是有强烈质感的龟头——人们都不说话,默默地走着,我大胆地回头再看了又看——形象太逼真了,是“正雄起”的状态。

黄山有棵著名的“迎客松”,老早就见过照片,是个特景,不过到了那里,人头涌动挤挤不堪,我是最怕人多排队等候的,就不去留影了。其实仔细察看着遍山的松树,无论深山幽谷,还是陡崖,到处都是松树,黄山松几乎每一株都是迎客松的姿势:一个朝向,一个姿态,总是单边倾斜着,无论大小远近,都是倾情地面向万千来客的姿态,特别的情深,让你难忘。

爬黄山,我要特别记下同行者。那年我上山时,年纪与邓小平同年。

导游说人们要用滑杆抬,他说我是人民的儿子,一定要自己走上山。我有幸与重庆医学院杜教授同行,他在老山战场被打穿了踝骨,有伤,希望我与他同乘滑杆一起上山。我说,咱俩作个伴,慢慢走吧。路上不时能见到挑脚的民工,如此艰难的山路,担的是水果类供应品。天将晚时,我在山上买了一个苹果,价格约是山下的二三倍,在一处休息地我又见到一位民工,我上前想去试试担子,民工帮扶着我,担子只有几十斤,我只走了三五步放下了,我体力还行,但石阶陡坡,很有冒险的感觉。

我与杜教授在登山过程中总是让着别人从身旁过去,不时坐下休息。

我利用机会请教教授,我讲了自己常被人说的“四个猜不到”拿来请教——我的四个猜不到是身高、年龄、脾气、职业——他让我弄明白了自身的两个特色:你长得比例匀称,因此只有1米67的个头不显得矮;另一个,你比较聪明,特别怕“过电”(别人无感觉时我就可能过电了)。教授说,你是属于敏感那一种类型的。思维敏感与神经敏感是同类的。

我们很谈得来,在他要求下,还拍了合照,下山前还请我吃了餐盒饭一可惜后来我丢了手机,他没法寄给我照片了。这是黄山行的一大遗憾。

上泰山对我是一件很大的事。到了山脚下,第一大事是我怎么上泰山。有缆车中途乘到顶的,也有公交车先送到中途的,最后我还是坚持徒步上山,心想“吃不消再说”。

我用了整整两天的时间,在山上住了一宿,多看看,也为了好看泰山日出。还请了导游拍了随行录像。下山后去看“三孔”,我专门包了一天出租车。从出租司机那里,听到好多关于五一节封山的故事。“三千民兵,党员司机集中调用·.”老板娘还在为“三房客坚决不退房好费周折”笑谈不休。

游泰山内容极其丰富,但是最让我难忘的,是拜访孔墓时,小导游不经意间讲的一个小故事。

孔子有儿子叫孔鲤,此名因生子时地方官送了一条鲤鱼而得。据说孔鲤一生了无成就,而他的儿子(孔子的孙子)好生了得。为此,有一日,孔鲤对他的儿子说:“你的爹不如我的爹,他的儿子不如我的儿子”。此话导游说来轻快娴熟,却实在震撼着我的心。圣人教子且如此,何况我辈哉。泰山行,随着时间的消逝,好些事印象渐渐淡薄了,唯独这则故事却经常盘桓在我的脑子里。自那以后,我经常用新的角度审视自己的言行,直到今天。

在三亚全家过年。那是儿子的安排,那时他有一个帆船的业务,我们一个大家和朋友一群人,在优美的南国度过了一个难得的春节假期。平常我们都说自己是南方人,到了三亚,才知道什么叫南国。平常讲什么“四季如春”,这里是海南岛的三亚,当时是隆冬季节的春节,这里的人们穿着短裤拖鞋,这时我反倒感觉到,还是有一年四季的好——春节期间,这里的人们穿着打扮的生活,让我有很不适应的感觉。这样的直觉,反倒显得那些高大的椰子树林,低矮的度假村落,秀丽的海滨沙滩,支撑着多样舒适的悠闲设施有些不协调。女儿说我有福不会享受,老年的我,一有不适,就兴起老年病来了,好些不舒服都上来了。其实那是唯一的难得的度假机会啊。

旅游特别值得回味的,还要数九寨沟的一件小事——奇异的山河风光,让人目不暇接,我这个孤陋寡闻的人,真的感觉到这里就是仙境了。兴奋过后,也会逐渐淡忘的。我只记住了一个传说,让我难忘:曾经有一位老年游客在队伍里突然消失了,人们费心寻找,最后在一个深山沟里被找到的。老人好好的,没病没灾,据他自己说,也不是迷路,“就是想在这里休息了”—想在那里“老了”。人们议论品评着,也有人责难。可是,如此山清水秀,圣洁之地,在那里安顿下来,了结一生,也实在是个好主意啊!

读万卷书我没有,行万里路也做不到。旅游是拓宽眼界心胸极为重要的部分。我若有可能,还将争取更多的旅游机会,丰富自己的视野,满足自己求知的欲望。

参加文学写作讲习班

因自幼受祖父、父亲办家塾学校,推崇文化的影响,在我的心灵上,文化是至高无上的。能吟诗作文,立德立言,是千古不朽盛事。

离休后,也附庸风雅,拿起笔来学习写写画画。但终因基础太差,不能无师自通难以如愿。

2006年春天,偶然看到报上一则消息,青岛中老年文学写作讲习班在青岛大学开办了!这对我有极大的吸引力。我急忙前去报名,怕人家嫌学历和水平不够,还背着一书包自己的诗词书法作品。进门便铺在地上用请求的口气说:“老师看看我的作品能够报名的资格吧?”

负责报名的班主任马老师和蔼地给我办了入学手续。于是我便开始了兴致勃勃的学习生活。

文学写作讲习班的宗旨是:以文会友,切磋交流,立德立言,盛事不朽。一学期下来,自己觉得满意,老师文友对我也表示满意。记得第一学期结业时,我有个发言,其中有一句话被老年文友们认可并传播着:“想写自己是个心病。不把一生酸甜苦辣写出来堵得慌,可谓不吐不快;但真要写出来也不那么容易。”好在我不怕难,一篇一篇地写,一遍一遍地改,终于,我写的一些短文,如《上坟》《父亲》等在报纸上发表了,这给我很大的鼓舞。

这时,老师又向我指出,你这样一篇一篇回忆,按照年代为序,可以写成自己和家族的一部传记或回忆录。这又给我很大的启发。于是,我就真的动心,想开始写长篇回忆录了。

我坚持在讲习班里一年又一年地学习着,虽然我的听课和写作是在断断续续中进行的,甚至有作者在文学讲习班上发言时是“三天打鱼两天晒网”,但我始终没有离开她。这里的学友流动性很大,好些由于身体、年龄或居住的原因中途辍学,但又有新学友不断进来,我也熬成学友中年龄和学龄最大的一位。这是因为它始终对我有一种吸引力:一是它的办班者、主持者两位老师有锲而不舍、默默奉献的精神;二是它奉行“转益多师为汝师”的方针,广邀岛上资深作家、诗人、学者、教授前来讲课,几年下来已有几十位老师前来“传道授业解惑”,他们以各自的学术风采和创作经验,深深熏陶着我们。讲习班还奉行“讲习结合”的方针,把讲课与采风结合起来,在学中写,在写中学。三是这里聚拢了一批志同道合兴趣相投的朋友。他们的一篇篇佳作,一本本诗文,都使我羡慕,受益良多。我们之间建立了深厚的友谊,讲习班成了我老年生活中一块神圣而又快乐的园地。

不知不觉,我与中老年文学创作讲习班结缘十年了,大约在五年前,在王老师的策动鼓励下,我开始了长篇回忆录《朱家有我》的写作。这项写作活动,成为我近些年离休生活的主要内容。我已经将这部三十万字的回忆录,数易其稿,有好几位老师和文友都对我的写作进行过指导和帮助。王老师是始终伴随我身边的,从书名,到拟大纲,调整各卷章节,直到语言文字,花费大量时间,倾注了大量心血,最终帮助我定稿。所有这些都是我永志不忘,应当感谢的。

今年正是文学写作讲习班开讲十周年,就让我将此书作为向十周年献上的一份薄礼吧。

评论