我捧着这捆书信,一种久违的情感回到了心中,这是一种变得遥远但永远不会遗忘的情感,它属于一个已经远去的时代——写信的时代。

说起写信,我记起了一个发生在几年前的故事。那时我还在一家外企做事,每逢重要的节日,主要是圣诞和元旦,总要寄出大量的纸质贺卡给客户和合作者,这是市场工作重要的一环。这一年,公司刚刚招聘了一位秘书,是某学院文秘专业的大专生,在应聘的各个环节中她的表现都只算一般,但我最终录用她的一个重要原因是她的打字速度飞快,如行云流水,而少有误差,明显优于其他应聘者,这对于每天对付大量往来函电的岗位来说是十分重要的技能。

她来上班的时候正是圣诞节前,所以接手的第一个工作就是采买、打印和发送到全国和世界各地的圣诞贺卡。为了使收卡人印象深刻,我们一般把贺卡在节前十天左右发出,这样无论国内国外,贺卡都大概会在节前三四天收到,这几天也是我们收贺卡的高峰。但是大概在圣诞前四五天的时候,有一天我的写字台上突然出现了数量极不正常的一大堆贺卡。当我带着困惑翻看它们的时候,不禁大吃一惊,原来这些贺卡不是别人寄来的,而是前天我们刚刚发出去的那批贺卡中的一部分,而且是很大的一部分!它们被退了回来!中国的邮政系统虽然服务不佳,但它是一个传统悠久的机构,通常不会犯十分低级的错误。于是我检出几封,看看究竟出了什么问题,结果让我大感意外,这几封邮件的封面上,竟然都无一例外地只写着客户的公司名称和负责人的姓名,完全没有邮件所必需的详细地址!我带着懊恼又翻检了几封,结果都是一样,简直不可思议!这位大学毕业的秘书不会写信封,这究竟是怎么回事?!

几分钟后,女秘书圆睁着无辜的大眼睛站在了我的面前,我努力克制着懊恼,保持着平静问她:“请问,假如你现在外地,要给我寄封信,信封该怎样写呢?”她眨了眨眼睫毛,迟疑地回答说:“先写地址,再写姓名。"

我无奈地把这一堆退回的邮件推到她面前,她无辜地看了看信件,又看了看我,再也没发一言。

我不知道这个女孩对如何正确地完成一封书信的无知,在他们一代人中具有多大的普遍性,但是我相信一个60年代以前出生的人,只要识字,是绝不会犯上述错误的。70后出生的人,已经大多习惯于数据传输,纸质书信的交流对他们中的大多数来说已开始变得陌生,他们中的大多数大概从来没有过通过邮局寄信的经历。当然,电子邮件从性质上说和写在纸上的书信并无二致,但没有信封这个最后的环节,因而才可能发生上述那个真实的故事。

然而邮路传递的书信曾是我们生活中多么重要的大事啊!特别是对那些远在天涯的游子和天各一方的亲人!

在我书写这些此刻捧在手中的书信时,还只是一个十六七岁的孩子。那时我们团驻屯在黄河内套东北端的南岸,就是地理学上称为鄂尔多斯高原的地方。我们驻地的南方是绵延几百公里的库布齐沙漠,我们实际上被封闭在黄河和沙漠之间一条狭长的区域内,这一区域在习惯上被称为沿河地区,是鄂尔多斯地区半农半牧的经济带。在河的北岸,包兰铁路沿东西延伸,兵团二师的师部就设在包兰线上一个叫乌拉山的小站东面。这样,由于行政和地理上的双重原因,我们的供应和通讯主要都来自北面,在几百米的河面和蜿蜒百里的沙漠之间选择后勤线,几小时的摆渡显然比三四天的驼路要便捷许多。但即使如此,从远在青岛的家乡到二十团的垦区,即使即时回信,一封书信在邮局的往还至少也得二十天的时间。

刚到内蒙兵团的头半年,是知青写信的高峰期。那时除了团部,分布在广阔荒原上的农业连队还没有电灯。每到晚饭后晚点名结束,每宿舍一个的煤油灯就成了大家争夺的目标。常常一直等到熄灯号吹过,有人还没有等到那一烛光亮来写一封家信。为此也常常引发战友间的争执与抱怨。

记得有一个青岛的知青写信的热情堪称狂热,几乎天天晚上趴在炕头上奋笔疾书,而且一旦占用了油灯,就没完没了地写个不停,直到熄灯号响起。这种对如此稀缺的光明资源的垄断惹起了众怒,他也因此和班里战友们起了不少摩擦。直到后来他被调去连部当了文书,这个局面才告结束。

在那个时代,对于普通百姓来说,书信几乎是天各一方的人们之间交换信息和情感的唯一形式和渠道。遇有急事当然可以发电报,但是电报是按字数计算费用的,跨省的长途电话更不是一般人能负担得起的高消费。而且在偏远地区,那种既能发报又能打长途的邮电所并非随处可见。那时没有程控电话,长途电话都是靠邮电局网络一站一站地人工中转,而且越是偏僻地区的长途电话,常常等一天也未必接通。所以邮路通则信息通,邮路断则信息断。兵团领导们也深知这一点,因此,在我们几批青岛知青先后到达的间隔之间,为了避免尚未出发的人了解兵团的真实情况,团部下令扣押了所有发回青岛的邮件!当然也有漏网之鱼,可是这些零星的信息传播的范围毕竟有限,等到家长们对真实的情况有所耳闻,最后一批知青也已经出发上路了。

假设是在今天这样几乎人手一机的通讯条件下,当年许多人的命运或许就会全然不同。但换一个角度想,当今通讯的高度发达,不仅可以实现信息的即时交流,它还改变了人类很多传统的行为和感受。它缩短了人们与故乡和亲友之间的距离,也弱化了人们之间的牵挂和思念。今天,很少有人会为到几百乃至几千公里的异乡工作而烦恼,尽管还有其他的烦恼。在通讯极度发达的今天,甚至在海外工作和学习的人,也可以每天都通过常规或网络电话与家人和朋友联系,甚至可以通过视频把自己的生活环境向亲友直观地展示,这就使得远隔重洋的人们感觉只是生活在两个不同的街区而已。这种虚拟的环境产生了一种虚假的临场感,极大地释放了人们因空间隔离而产生的心理压力,当然,它同时也减少并最终扼杀了书信往来的需要。因此,如果内蒙兵团存在于一个像当今一样的信息时代,它在我们的感受和记忆中,或许在很多方面完全是另外一种生活。

然而那是一个和今天完全不同的时代。

对于在苦寒之地屯垦戍边的我们,除了饮食,书信几乎是生活中最重要的内容,是绝望中最后的心理支撑,是无可替代的精神支柱。一日三餐之外,我们一天中最注重的事情,恐怕就是连队的通讯员什么时候去团部取邮件,最令人关注的瞬间就是邮件取回的时刻!在机运连工作的那段时间,只要得到通讯员回来的消息,即使是在忙碌中无法亲往,我们这一帮身在异乡的游子,也会立即派出一个人跑到连部,替大家把邮件拿回来。派去的人带回来的当然既有喜悦也有失望,但是没有信的人也能分享到其他人信中的内容,对于我们来说,任何来自外面世界的信息都是又珍贵又新奇。尤其是同学朋友等同辈人的来信,常常给我们带来一些报纸和广播绝不会刊载的社会动态和新闻。

在今天,由于电子传输的信息是这样方便和快捷,行文的随意性便无可避免,以至于对文字的斟酌和修饰都觉得累赘和烦琐,其后果就是现代人在文字上的漫不经心和粗心大意。由于对形形色色的输入法的依赖,错别字更是俯拾皆是,无论是国家级媒体的报纸,还是中央主流频道的字幕,概莫能免。

然而在书信的时代,情境却全然不同。当一个异乡的游子铺开信笺,开始给家人或朋友写信的时候,他的心里必定涌动着一种情感。当他落笔写下信首的称呼时,他的脑海一定开始浮现收信人的音容笑貌。随着笔触的游动,信中所涉及的人物、事件等,都开始一一在他的心中脑际逐次掠过。此时此刻,他心里会比平时更深刻、更凝重地唤起那种远在他乡的感受,这使得他的书信变成一种饱蕴着灵感的创作。一般而言,和日记不同,一个人的书信通常是他最好的文学作品,因为它要呈现给读者!而一个人写信时的心理,也是进行文学创作的状态,实际上许多大作家都表示过,他们最初的文学训练都开始于和友人的通信。

我们用蓝色或黑色墨水,在印着红色或蓝色格线的信纸上的作品,之所以比今天电子邮件饱含着更多的文学成分,或许还因为作者的内心十分明了,他的作品要经过多么复杂的处理,改换多少不同的运输工具,才能越过千山万水,最后在一个清晨或傍晚,由穿着绿色制服或骑着自行车的邮差冒着风雪或顶着酷暑,送到日思夜想的亲友手中。可以说,在写信的时代,邮政是一种神圣的行业。邮路的艰辛,加上全社会对书信普遍的珍视和尊重,这些都在无形中影响着写信人的“创作”态度。想想吧,我们写给谁的信可以不假思索、语无伦次地一挥而就呢?给父母?给同学?还是给女友?不!无论写给谁的信,我们都在殚精竭虑,发挥着我们最大的文学才能,其心态丝毫无异于坐在学校的作文课上,以期收到它的“阅卷者”,能够欣赏这封来自远方的作品。如此,世界上留下了这么多充满美丽情感的书信,像一根根色彩斑斓的丝线,编织成那个时代人们的富有色彩的情感世界。

2013年2月于青岛

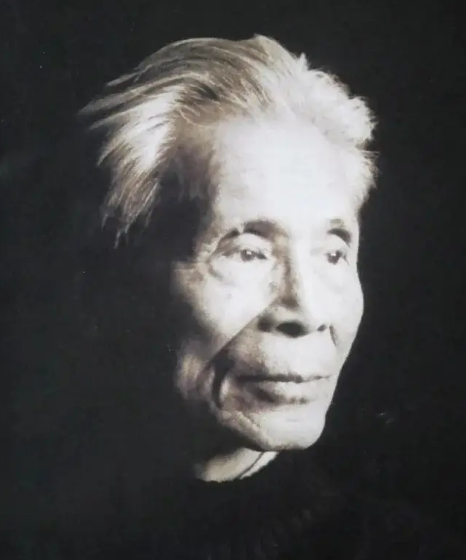

张高秋更多作品

世说文丛总索引

评论