今天的奖杯,是对那些在某一领域中有杰出表现的人物和单位的一种奖励物品。虽然奖杯多为杯状并因此而得名,但也有奖励品不是采用杯状的,它们可能采用盘状、人像、雕塑或其他的形状——当然后者不是本文的议题。

据百度·百科:“在西方,奖杯则源于英国的爱杯。据西方史籍记载,英国有一个叫爱德华的国王有一次坐在马背上,接过别人敬给的一杯酒来喝时,被刺客从背后一刀捅死。从此以后,在英国的宴会上便形成了这样一种礼节:一个很大的酒杯,在来宾中依次传递,环行一周;每当一位宾客接过酒杯时,不仅自己要站起来,而且连在他旁边的人也都要站起来,表示“保护”饮酒者不致像爱德华那样被人暗算。这种礼节中的酒杯,称为爱杯(Loving Cup)。爱杯在当时是奉献给“上等人”的珍贵礼物。后来,人们将这种“爱杯”赠送给比赛的优胜者,从而演变成如今的奖杯。”此说我所取者只是奖杯“源于英国的爱杯”,爱杯曾是奉献给“上等人”的珍贵礼物。

我的论述原则是:“抓住事物古老的源头,抓住事物目前的最新表现”而已矣。

继续说大汶口文化祭天之“豆”。

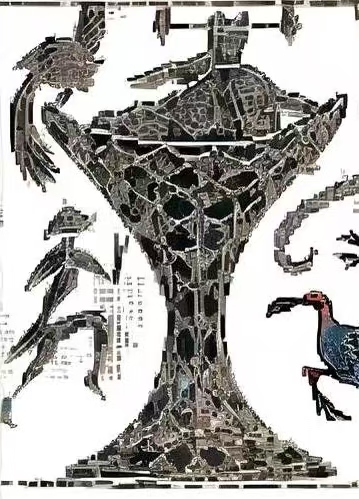

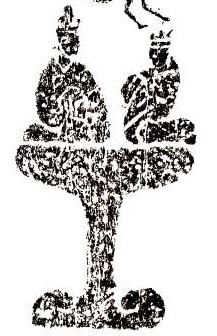

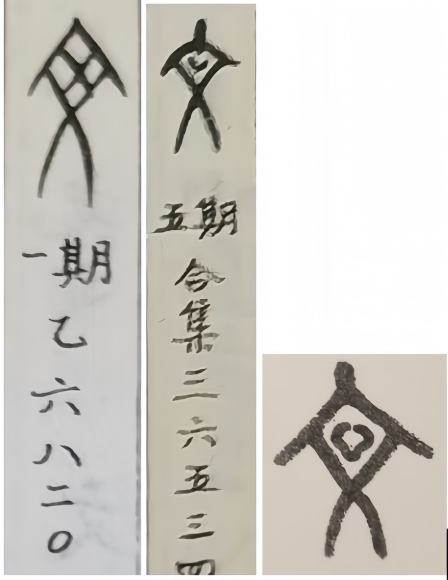

大汶口文化(公元前4400年-公元前2500年)的“豆”(图1),一般工具书上的介绍都十分繁复,我根据汉画当中西王母坐具为“豆”形的启示(图2),决定使用《大雅·生民》汉郑玄:“祀天用瓦豆,陶器质也。”之《笺》。这也就是说,大汶口文化的陶质豆,在汉以前,是祭天用的礼器。实际上图1之大汶口文化陶质豆上的八角星图案,就是伏羲女娲民族集团所发明的八卦之符号。根据不才我的推演,伏羲八卦起源于太阳一年至少八个方位照射地球的节气记录,那么大汶口文化这个陶豆上的八角星图案,就是当时太阳光照四方的符号,这个陶豆,无疑就是祭祀天空太阳的标志。到了汉代,有钱人求仙妄得日月同寿的愿望十分强烈,于是众仙之长西王母,就理所当然地坐在传说中沟通天地的“豆”上了。当外国愚氓拿长矛刺向众王之王耶稣胸口,持豆形高脚杯去盛取耶稣血液之时,中国人祭天之“豆”,自然就成了“圣杯”。

这种说法一时还没有欧洲出土的高脚杯证据,但只要看一看中国人为了追求幸福而遍迁全世界的能力,就会知道原委了。何况五六千年以前,人群迁徙大概不需要关牒护照绿卡金卡什么的。

图3是河北满城出土的西汉鎏金镶嵌鸟形双铜杯,我怀疑这“双杯”之一,就是外国电影上“圣杯”的模特儿。

公元前中国与欧洲的交往并不一定少。中国是那时少有的有文化体系的国家,中国那时的综合国力也并不一定是积贫积弱,极有可能有很大的文化影响能力。如公元79年,维苏威火山爆发,灾祸了意大利南部那不勒斯湾东海岸赫库兰尼姆滨海小城,火山灰掩埋的一位女贵族,她身旁有一对黄金手镯,这对手镯竟是以“两头一身龙”为装饰的手镯(图4-1、图4-2。载《文明·珍藏特刊》文明杂志社。路易斯·马扎特纳塔1983年拍摄)——是时适当中国的东汉时期(公元25-220年),“两头一身龙”正是汉代贵人认定的中国祖先神的图腾合体形象(“两头一身龙”就是较含蓄的伏羲女娲交尾图。伏羲女娲交尾图在汉代绘画里之多,恰如今天触目可及的广告宣传画);这位女贵族临死摘下这对“两头一身龙”手镯,放在肘下,正说明濒死了她舍不得这件宝贝手镯随自己消失的事实。这对手镯也说明中国文化对欧洲的影响。再设想一下,在公元前4400年-公元前2500年之间,有沟通天地力量的大汶口文化之“豆”,被较文明的中国人带出去用于祭天仪式,是不是让当时欧洲人见之心跳加速呢?如果果真如此,“圣杯”产生的文化基础是有的。

本文的题目既然是“奖杯简要历程”,就不能不提一下博山炉(图5)。因为奖杯的装饰风格形成、少不了关系巴洛克建筑艺术和洛可可建筑艺术,而这两种建筑艺术屋顶上高光的建筑装饰,不仅是奖杯的造型所本,更是中国战国、两汉开始流传的代博山炉造型之仿造。

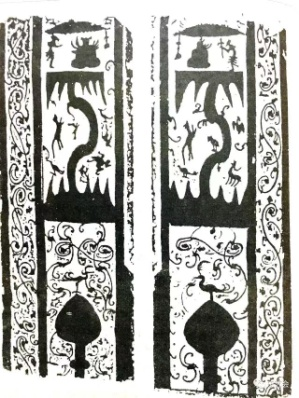

博山炉名字来历颇多,仔细看它的内容,其名字的由来,还与古代传说中的海上五座仙山有很大关系(见《列子·汤问》。列子,烈山氏的后代,当然是伏羲女娲民族集团的后裔。他所及的神话传说,是中华民族史前史的依据):我们看图6——这是汉代东王公和西王母的画像,东王公、西王母是众仙之首,他们坐在高高的空中,身下是博山炉;因此我可以妄断,博山炉是王者妄想和仙灵一样长生不死的道具。可见传说东方海上之众多仙山,炉下的“豆”是登天的起点(甲骨文登天的“登”,有一种字体象形“豆”上有两只脚,会意借此可以交通天地),“豆”上的仙山众多,故名“博山”。或许因为豆的用途在于祭天,豆承载的东西是沟通天地的,所以它在后来很容易成为西王母的神座,也很容易和有着莲花生传说的神佛联系在了一起。自此之后,博山炉历经多个朝代而传承不衰,造型日渐复杂,工艺更加精湛,但其“仙山”的总体意象却一直未有改变。

再重复一遍:博山炉的下端是高脚酒杯似的“豆”,上端是海上五仙山,这五座仙山由海中的大鳌驮着,所以有的博山炉的似高脚酒杯的下面,还有雕塑做龟鳌或管理龟鳌之海神禺强形象的。

作为熏炉,它原先的出处,是目前能见到的是红山文化的陶豆,这陶豆有透气的类似炉条之装置(图7),我妄自猜度,它创造的初衷,应是母系社会保存火种的器皿。这陶豆有透气的设置,正是让火种不灭长燃的必须。

如果我以上妄自猜度靠谱,那么它应是帝颛顼民族集团崇拜火的宗教表现。按《山海经·大荒东经》:“东海之外,少昊之国。少昊孺帝颛顼于此。”之说,帝颛顼原出自“东海之外”,然后迁居赵宝沟文化地区、红山文化地区,发展壮大之后,又有迁到北辛文化地区、大汶口文化地区者,其中出自颛顼氏的女娲氏和出自少昊氏的伏羲氏汇合,组成了伏羲女娲民族集团。到了父系社会,文献上称伏羲女娲民族集团单称为帝俊氏、帝喾氏等等。

母系社会最重要的社会结构是一大伙人受一位老祖母领导,这位领导一定是掌管大伙人伙食的权威——掌管火,火的管理至为重要,而火种的保留,自然而然成为宗教一样的大事,有火种,这位老祖母就成为火神一样的存在,自然而然老祖母就以火神自居,这就是火神“祝融”一姓的来历。火和太阳的关系极为亲密,所以中华民族崇拜火和太阳成为必然。我们都知道火神称为“祝融”,实际上太阳的名称也是“祝融”,因为后世一切野心家都想能够像太阳一样的重要,又加上他们出自各种姓氏且又自视“老子天下第一”,于是太阳之“祝融”的名称就被他们选择性遗忘了。

传说伏羲女娲是雷神的儿女。我对照伏羲《易经》得知,凡是和雷卦形成双卦的卦都非常重要,因此又推想,伏羲女娲民族集团的火种来自雷火。这就是红山文化以祭天之器盛这种天火——雷火的意义了。

这是说博山炉至少来自红山文化的祭天器皿。

博山炉的伟大,曾是我们民族母系社会保存并祭祀天火之器皿的见证。

当然,公元前六世纪(相当中国的春秋时期;公元前770年-公元前476年)小亚细亚中西部之古国吕底亚王国已经有了以“豆”为下半部分的熏香炉(图8)。不过这种“豆”的柄部的竹节状装饰,让人不由自主地想起了山东龙山文化(山东龙山文化公元前2500年-公元前2000年)以竹节为装饰的豆来(图9)。在中国竹子毕竟早在红山文化时期、大汶口文化时期,就是和龙图腾已经互相借代的神物——竹子属于多年生草本植物,它是中华民族史前的一种图腾;有了作为生活、生产工具的它,中华民族的文明历史缩短了许多;我们的先人为了感谢它,送给它龙的神性。

博山炉作为中国王者之器皿的精巧及贵重,成了巴洛克建筑艺术和洛可可艺术建筑艺术家重视它的原因。

巴洛克艺术盛行在17世纪至18世纪中叶,这种美学文化也随着社会政治大环境的发展呈现出了一种与众不同的风格。我们注意到了它的代表性建筑楼顶装饰(图10),颇像一个变形的中国博山炉。

洛可可风格是一种在巴洛克式建筑的基础上发展起来的建筑风格,于18世纪20年代产生于法国并流行于欧洲。我们依然注意到了它的代表性建筑楼顶装饰(图11)——因为一座体面的建筑,其屋顶的装饰就好比帝王的王冠,一般不可流于随便,它是“画龙点睛之笔”,所以,这些建筑家眼里的中国博山炉,就成了画龙点睛的龙眼。

中国今天许多建筑多用一只高脚酒杯类的雕塑装饰墙头屋顶,这是博山炉基座的泛滥。

有话则长无话短。这就是奖杯(图12)简要历程。

王晓强更多作品

世说文丛总索引

评论