我上中学时物理课本上有句话永远记住了:“加在密闭液体上的压强,能够不变它的大小向各个方向传递”。

这是中学生都知道的帕斯卡尔定律。

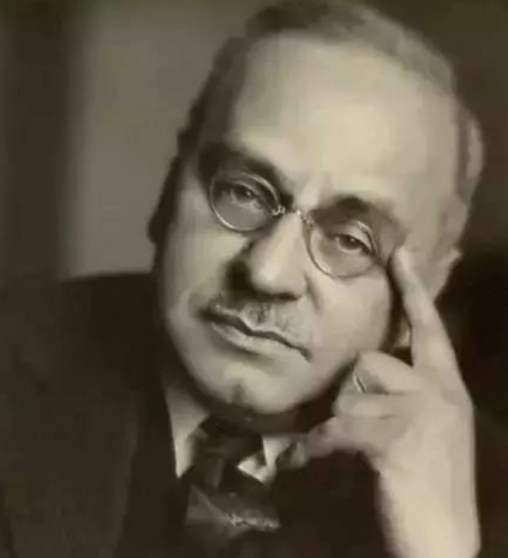

但是帕斯卡尔是欧洲近代史上一位让人惋惜的早夭天才!

帕斯卡尔仅活了三十九岁,却给人类留下了丰富多彩的思想遗产。

我曾经向读者推荐:“帕斯卡尔的《思想录》与《蒙田随笔》《培根论人生》,是人类散文中的巅峰之作,是一般读书人的必读”。

广为人知的“人是一根会思想的芦苇”这句名言,就是出自帕斯卡尔的《思想录》。

但是很多读书人不太明白这句话的意思。这里借机说一下这句名言涵有的深刻意义。

汉语里的思想是个名词。但是在这句话里的思想是动词。名词作动词用,是何兆武当年翻译《思想录》中苦思冥想出来的一个创造性的翻译。

很显然,这句话里作动词用的思想,其实就是思考的意思。

为什么何兆武在这里不用思考,而用名词思想作动词代替思考呢?

作为大翻译家的何兆武深知:人天生就有思考的能力。思考既是一种原始的、低级的思维能力;也会在后天升华为一种高级的、复杂的思维能力。人类难能可贵的是后一种思维能力。也就是说,何兆武很清楚:帕斯卡尔这句话说的是后一种思维能力。

何兆武进一步认识到,后一种思维能力的特征是:凡事问“为什么”的思维能力;逻辑思维的能力;批判性思维的能力;解数学题中“因为……所以”的思维能力;质疑精神中的思维能力;科学论证中的思维能力。

显而易见,用思考很难涵盖这些思维的特征。不能表达高级复杂思维的特征,帕斯卡尔这句话就变得平淡无奇,失去原来的意义了。

何兆武为此苦思了很长时间,终于在一个早上灵机一动:用名词“思想”作动词用,替代“思考”,这句话便因此展现出一种让人耳目一新的直观色彩。唯其这种名词作动词用才有的直观色彩,给读者留下了深刻的印象。于是“会思想”与“思考”在“大相径庭”中拥有了深刻的意义。

“人是一根会思想的芦苇”之所以广为人知,是这句话将始于《哈姆莱特》问世的欧洲启蒙运动,推向了广阔深入的发展!

莎士比亚的《哈姆莱特》是在十七世纪的第一天问世的。《哈姆莱特》的问世,吹响了欧洲启蒙运动的号角!

但是教科书上讲欧洲启蒙运动时,谓之曰“十八世纪启蒙运动”,这个说法不符合历史事实,说明编撰教科书的人并不了解欧洲启蒙运动的来龙去脉。不了解启蒙运动,便不可能理解“人是一根会思想的芦苇”为什么会成为启蒙运动中的主旋律。

教科书编撰人有所不知:欧洲的启蒙运动是持续三百年的文艺复兴运动的深化与升华。也就是说欧洲启蒙运动并非文艺复兴运动结束后隔着一百年的十七世纪才在十八世纪突然爆发的。

实际上欧洲文艺复兴在十六世纪结束后,就爆发了十七世纪的启蒙运动,并持续到十八世纪。

为什么说《哈姆莱特》吹响了欧洲启蒙运动的号角?这个问题要说的话太多,在这篇小文章中无法表达清清楚楚。只能点到为止,突出启蒙运动是在十七世纪第一天爆发的。

文艺复兴运动并非像十九世纪西欧思想家说得那么威武雄壮、冠冕堂皇中完美无缺。

文艺复兴释放了欧洲人被压抑了近千年之久的欲望,像开了闸的洪水一样一泻千里,势不可挡。很多欧洲人在这场欲望洪流中堕落为醉生梦死、吃喝玩乐、毫无节制的花花公子。引领欧洲发展的上流社会贵族阶层,也在欲望洪流中变得鲜耻寡廉,公开场合津津乐道床笫之私的乐趣。欧洲出现了生活糜烂、世风日下。

就在欧洲人即将步古巴比伦沦亡的后尘时,上帝让莎士比亚出生了。潜意识里带着拯救欧洲人使命的莎士比亚开始创作欧洲人喜闻乐见的戏剧,唤醒欧洲人。

当《哈姆莱特》在十七世纪第一天问世时,欧洲人被《哈姆莱特》中的剧情震撼了:主人公哈姆莱特的一句台词:“活着,还是死去,这是个应该考虑的问题”,像一声惊雷响彻英伦三岛和欧洲大陆。欧洲人开始反省:难道人活着就是无所事事中吃喝玩乐?

“活着,还是死去,这是个应该考虑的问题”被誉为“哈姆莱特命题”,吹响了欧洲启蒙运动的号角!

实际上欧洲启蒙运动的全部意义就是恢复被欲望洪流淹没了的理性。——只有认识到启蒙运动的这个至关重要的一点,才能明白帕斯卡尔的“人是一根会思想的芦苇”何以会成为启蒙运动的主旋律。

实际上,在《哈姆莱特》问世前,很多欧洲人已经沉沦在醉生梦死中不“会思想”了。不“会思想”的原因就是欲望的洪流淹没了理性。

虽然理性、“会思想”是人的天性能力,但是在君权统治的贫穷社会里,在政教合一的教育中,理性、“会思想”很容易发生病态畸变,导致人性异化,变成如鲁迅笔下那些数不胜数的“目光呆滞、面无表情、神情麻木”的庸众。

启蒙运动的意义并非教科书在宏大叙事中讲的那些大道理;而是启蒙运动恢复了欧洲人的理性、“会思想”的能力。恢复人之所以为人的那些天性能力。

欧洲近现代化之所以在突飞猛进中获得了巨大的成功,不仅仅是教科书上讲的那些宏大叙事中的原因;启蒙运动恢复了欧洲人之所以为人的天性能力萌发的创造力、创新力,才是欧洲近现代化成功最重要的力量!

祁萌之更多作品

世说文丛总索引

评论