小的时候,吃饭离不开勺子。那时很少说勺子,大都是叫匙子。这种匙子,是铝制的,很轻。匙子把的末端,带有青岛钢精制品厂的名称。除了匙子,家里的勺子是那种白瓷的。平时少见,好像过年时用得比较多。瓷勺比铝匙要重,而它的名称也很特别,叫调羹。 调羹调羹,随口说出,但从未想过到底是哪两个字。可能当年并没接触到多音字的实例,比如调查的“调”与调整的“调”。再者,像“残羹冷炙”这样的成语也还没有学过。

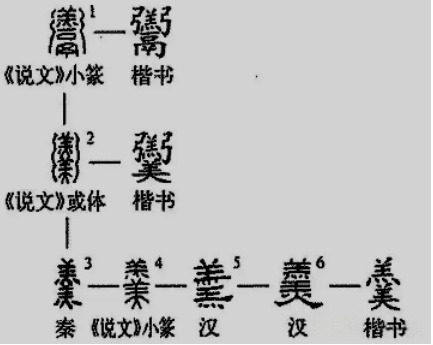

有一次,母亲到南方出差。带回西湖藕粉,说是给我们做红豆藕粉粥。一碗晶亮透红、温热黏稠的红豆粥,就得用调羹舀着喝。顺口我问父亲,这调羹怎么写。 写出来的调,能够理解,因为调色板在父亲工作单位的美术公司常常见到。但这羹字看起来,却是非常复杂。不过父亲说,羹字的上半部分是冰糕的糕的右半部分。而下边儿,正好是美术公司的美。冰糕,幼童梦寐以求。为记住半个字而享用一根冰糕,恐怕是最美不过的事情了。 然而,喝粥的时节,夏季并未到来。只有天热的时候,才会有卖冰糕的。美术公司随时可以去,而且有段时间,我几乎天天跟着父亲在美术公司“上班”。门口那块竖牌子,宋体美术字的“美”,自然而然都能瞥上一眼。

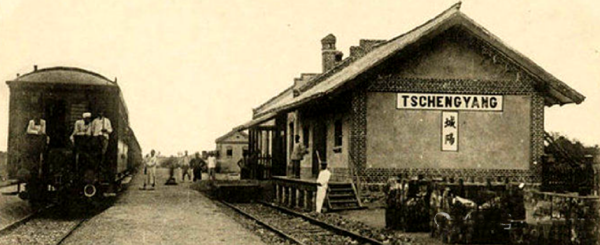

记不清喝完粥有多长时间,有一天,父亲领着我在中山路的一家店里买了盒叫作赤豆羹的小零食。店铺在天真照相馆的南侧,可推断为中山路125号的食品店。依照五十年代的记录,这里曾是以振业为名的制果厂的门市部。八十年代,还有海丰食品商店的名称。 赤豆羹,是用纸盒包装的一块类似山楂糕的长条状的零食。深浅褐色的盒面,衬托出的文字,以笔画繁多的羹字为核心。这可能是父亲以实物为例,让我学习这个汉字的另一种方式。如果说在家里喝的红豆藕粉具有流体的饱腹感,那么这条赤豆羹体现的甜美细腻以及它0.26元的价格,则始终记忆犹新、回味无尽。

想来,商家的广告语,正切合时下的心迹: 相遇是一种缘分,寻觅更是一种思念……

张勇更多作品

世说文丛总索引

评论